关于黎锦熙吴奔星等唱和诗作的补正

2010-06-20吴心海

○吴心海

关于黎锦熙吴奔星等唱和诗作的补正

○吴心海

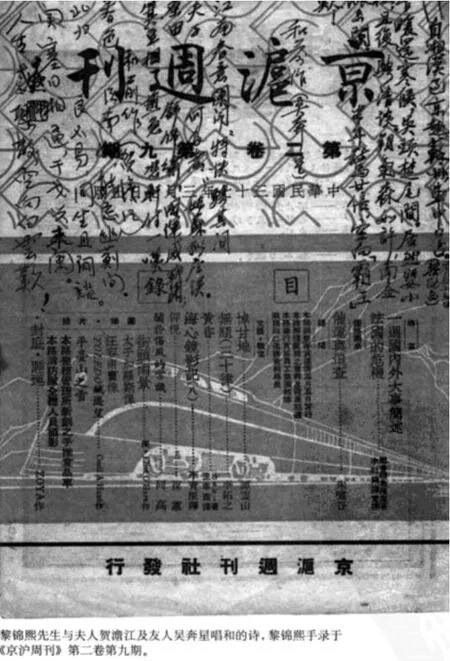

方继孝《碎锦零笺》中刊登的载有黎锦熙吴奔星贺澹江三首唱和诗作手迹的《京沪周刊》第二卷第九期封面。

方继孝先生出版的《碎锦零笺》(山东画报出版社,2009年4月)一书,其中提到黎锦熙先生和吴奔星等人的唱和诗。笔者托朋友复印了相关章节(《黎锦熙和他在旅途中的诗》,P 218-219),其中有方先生认为是黎锦熙“手录于《京沪周刊》第二卷第九期”的三首诗。原文照抄如下:

《自湘汉过京赴苏州车中口占》下署名黎邵西,时在民国三十七年。诗云:

乍暖还寒候,吴头楚尾间。居然婴中极,且复骋清谈。朔气森如许,南金涨未阑。半年惊廿倍,空向“霸王”叹!

江南春意闹,特快骋其间。夫子何为者,姑苏拟座谈。原田舒锦绣,国运成残闲。箕豆相煎急,凭轩付一叹。

春色江南好,能忘幽蓟间。北归良不易,同坐且闲谈。关塞日相逼,干戈兴未阑。人生感聚散,空向白云叹!

对此三首诗,方文作出如下解释:

黎先生和夫人贺澹江及友人吴奔星在他们唱和的诗中记录了1948年的国内物价不断上涨“南金涨未阑”、“箕豆相煎急”、“干戈兴未阑”内战不停、国运未卜的形势,同时也流露出他们对国家前途命运的担忧和焦虑。

对照诗作来看,大体是不错的。

然而,仔细辨识一下方先生书上所附的载有黎先生“墨宝”的《京沪周刊》第二卷第九期,却发现两大问题。

问题一:方先生所录的诗作内容和手迹内容有所不同。

先看第一首中的“居然婴中极”,经过辨认,手迹上应是“居然婴小极”。清吴善述《说文广义校订》中云:“极,又因穷极之义引为困也,病也,疲也。”《汉书·王褒传》中说:“胸喘肤汗,人极马倦。”《世说新语·言语》也有“丞相小极,对之疲睡”之语。在此处,“婴小极”应该是略感疲乏,有点小小的不舒服的意思。如果是“婴中极”,就是病得不轻,如何“且复骋清谈”呢!

再说第二首中“国运成残闲”,从手迹上看,应该是“国运感残阑”。不消说,“感”和“成”在书写上有明显差别,没有理由出现此种“鲁鱼亥豕”之误;至于作为唱和之作,步原韵十分正常,“残阑”误成“残闲”则是说不过去了。此外,方文中“箕豆相煎急”从手迹上看也应该是“萁豆相煎急”。

问题二:从手迹上看,方先生认为《京沪周刊》第二卷第九期的三首题诗是由黎锦熙一人手录,但仔细观察之后,可以发现明显不是同一个人的笔迹。从《碎锦零笺》中同一文章所附的另几幅黎锦熙的手迹看,三首诗中的第一首可以断定是黎锦熙先生所书。至于第二首,则是和诗作者吴奔星的手迹,而第三首是黎先生夫人贺澹江的手笔。如此来看,方先生所持的,是一件见证1948年现代中国政治、经济和舆情的不可多得的“三璧合一”的文物史料!

这么说,并非信口开河。除了笔者见过黎锦熙、贺澹江及吴奔星之间多封往来书信,对他们的笔迹比较熟悉外,笔者手头还有吴奔星先生所记录的与黎锦熙先生这次唱和的手迹以及附志。附志全文如下:

卅七年三月十二日上午十一时,扈从邵西师自京乘特快来苏出席“大众传播”委员会讨论会。时虽天雨,而沿线荠麦青青,春意甚浓;复聆邵西师娓娓清谈,益感春风时雨之化(此行最后四字原文遭虫蛀,勉强识别,未必精准——笔者注)。车中阅报,北局不宁,金钞上涨。邵西师原拟乘“霸王”号机迳飞北平,而机票适调整:每票非二千万元莫办!相与计议,改乘海轮者久之。感喟之情,溢于眉睫。抵苏后,承示口占一律,因亦勉和一章,聊志此行于不忘耳。

三月十四日晨起附志

奔星

看了吴奔星先生的“附志”,方继孝先生在《黎锦熙和他在旅途中的诗》一文中疏忽或难以解答的一些问题,得以迎刃而解。如黎锦熙先生诗中“半年惊廿倍,空向‘霸王’叹”,是指他前往北平时曾打算乘坐“空中霸王”号飞机,但机票价格半年内已经涨了20倍,达到惊人的2000万法币(由此可以推测机票半年前为100万法币),只好仰天长叹了!至于吴奔星诗中的“姑苏拟座谈”,则是指黎锦熙到苏州参加“大众传播”委员会讨论会。笔者上个世纪80年代初在上海读新闻专业时,尚觉得“大众传播”是新鲜事物,待日后读到相关书籍后才得知,当时的国民政府为了推行国语运动,1947年8月28日甫一成立联合国教科文组织中国委员会即设有大众传播委员会,由顾毓秀、黎锦熙、顾颉刚等5人任委员时,不禁汗颜。

至于吴奔星在“附志”中说“扈从邵西师自京乘特快来苏出席”云云,这里的特快应是南京到苏州的特快。这里需要交代一个背景,当时吴奔星除了担任设在苏州的国立社会教育学院教授外,还在国民政府交通部任编审,每周都要在南京和苏州之间奔波。由于在交通部任职,乘坐火车有一定优惠待遇,这也是他能够陪同黎先生去苏州的原因之一吧。

初读吴奔星先生的“附志”,曾有一个疑惑:既然机票涨价,乘海轮赴北平时间又长又不方便(所以才相与计议……久之),那么,为什么乘火车去北平呢?后来仔细推敲了三首诗,尤其是第三首,即贺澹江和诗中“北归良不易,同坐且闲谈。关塞日相逼,干戈兴未阑”之句,才恍然大悟。当时是因为战事导致北平至南京之间的铁路运输不通,所以,才“北归良不易”了。当然,这只是从诗的字面及当时的形势推测得出的结论,如果要确证,还需有心人去查实有关历史资料。

人们感到好奇的是,在如此风雨飘摇的当儿,黎锦熙先生要去北平做什么呢?原来,黎先生1947年被借聘为湖南大学文学院院长兼教授,为期一学期,此时聘期已到,他要返回北平担任师范学院(抗战胜利后国民政府教育部一度不准恢复师范大学校名)国文系主任。据白吉庵撰写的《黎锦熙传略》(中国当代社会科学家第9辑,书目文献出版社,1986年12月)称,黎锦熙于1948年4月返回北平,继任北平师范学院国文系主任,后来师大校名恢复,被聘为文学院院长。上述黎先生的诗题为《自湘汉过京赴苏州车中口占》,就是反映了他离开湖南返回北平的这段历史。诗题的一个“过”字,表明南京,或者苏州,都不过是他返回北平时的中转站而已。

最后要指出的,方先生称吴奔星为黎锦熙先生的友人,并不确切。吴奔星1933年从湖南到北平考入师范大学文学院国文系时,因家境贫穷,无力支付20元注册费,面临考上大学又失学的危险,时任文学院院长的湖南同乡黎锦熙先生为吴奔星担保,以自己的薪水抵扣注册费,帮助其及时入学。此后近半个世纪,吴奔星一直师事、追随黎锦熙。1950年代初,吴奔星应聘离开北京到江苏工作,后来虽遭受不白之冤,甚至在黑白颠倒的“文革”期间,他向黎先生的请益也一直没有中断过。1978年,黎先生在北京逝世,吴奔星还从当时的贬谪地徐州赴京奔丧,执最后的弟子礼。