洞体间距对隧道地震响应的影响分析

2010-06-12张向荣

张 鸿 张向荣

地铁是重要的生命线工程,由于我国不少大中城市都位于高烈度设防区,因此地铁结构的抗震分析与研究具有重要的理论与工程意义。在实际工程中,地铁线路通常由往返程两条隧道构成。本文结合具体工程实例,以非线性分析理论[1]为基础采用动力有限元法对双洞口隧道体系中相邻隧道间距对隧道地震响应的影响进行了对比分析,得出了一些有益的规律和结论。

1 工程概况和有限元模型的建立

本算例的相关地质与工程资料取自天津地铁1号线和2号线工程。1号线新建区段及2号线多数区段均采用盾构法施工,区间隧道的断面形状为圆形,隧道采用预制混凝土管片拼装而成的环形衬砌结构。该地区抗震设防烈度为7度。多数地区为Ⅲ类场地。

混凝土环形衬砌的厚度为0.35 m,其外径为6.2 m,内径为5.5 m,隧道顶距地表10 m。土—隧道体系的有限元计算区域取为60 m×40 m。计算区域内的土体和土体中的衬砌均采用平面四结点等参元来划分;土体与衬砌之间设置面—面接触摩擦单元。根据地铁1号线某区段的地质勘察报告,地基的分层及各层物理力学参数见表1;衬砌混凝土力学参数见表2。将计算区域底部边界假定为基岩面,侧向边界上取为水平向自由而竖向约束。

表1 土层物理力学参数

表2 衬砌混凝土物理力学参数

本文采用宁河天津波的南北向地震记录,该地震波的峰值加速度为145.80 Gal(1 Gal=1 cm/s2=0.01 m/s2),采样频率为0.01 s,持续时间为19.19 s。本文由基岩处输入水平方向的地震波,为节约计算时间,截取 6 s~16 s时间段的加速度曲线。根据GB 50011-2001建筑抗震设计规范的规定,本算例需按7度设防烈度、Ⅲ类场地、发生罕遇地震的标准,将加速度最大值调至310 Gal(3.10 m/s2)。

为了充分考虑土体材料的非线性动力特性以及土与结构接触面上的非线性特征,本文分别采用多线性随动强化模型[3]和面—面接触摩擦单元加以模拟,由于混凝土衬砌的强度、刚度相对较大,本文将其近似视为线弹性体计算。

2 不同洞体间距的地震响应对比分析

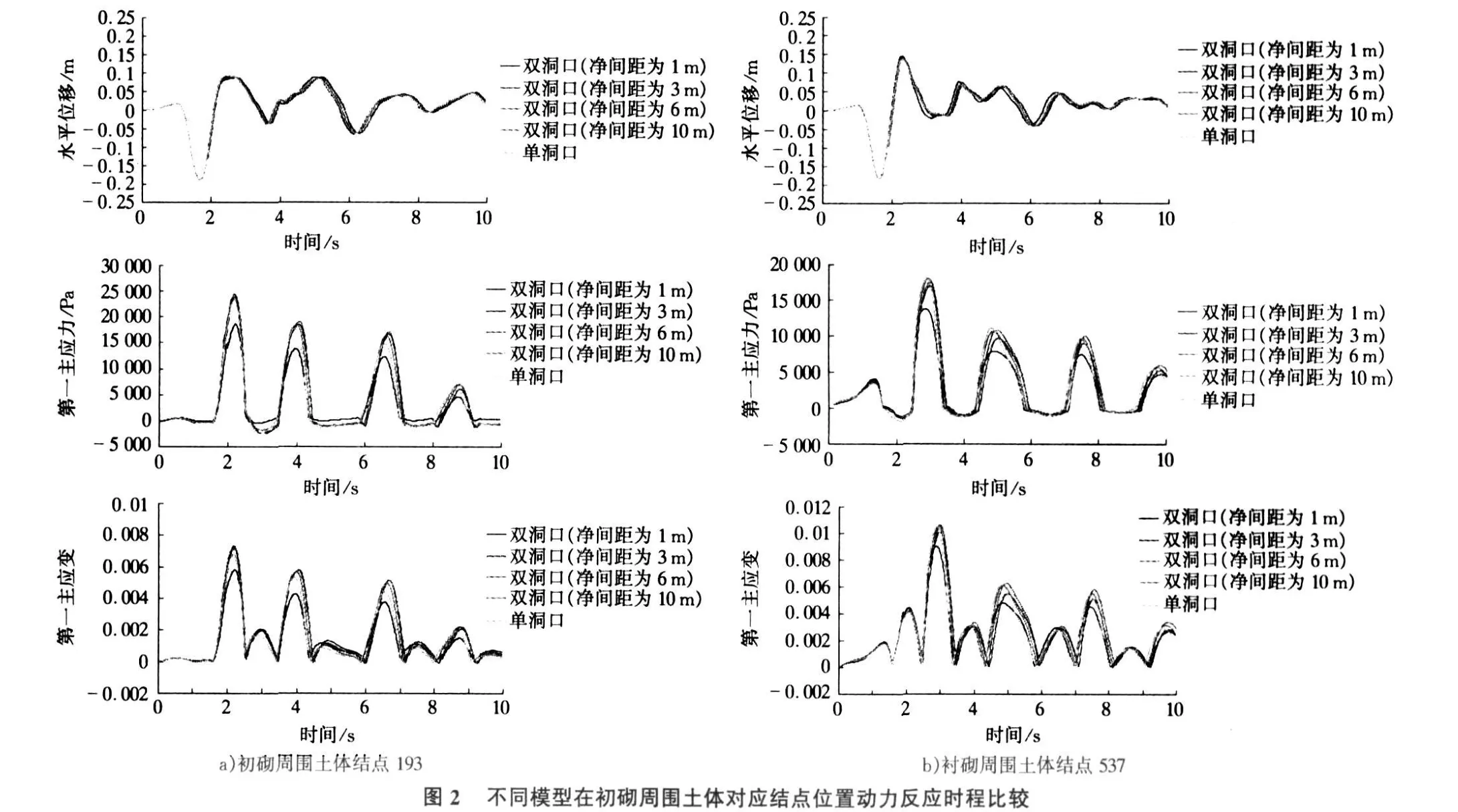

为了研究双洞口隧道体系中洞体间距对隧道地震响应的影响,本文将6 m间距双洞口隧道计算模型进行调整,分别将两衬砌净间距取为1 m,3 m,6 m,10 m以及单洞口(以单洞口来说明间距无限远情况)五种情况,通过计算分别得到各模型的动力反应时程。根据已有的实算规律,即水平地震作用下衬砌及其周围土体的应力集中区呈“X”形分布,选取衬砌X形对角线位置内侧结点782,759,767,775以及对应位置洞周土体结点193,537,546,176为研究对象,将各模型的动力反应时程进行对比,如图 1,图2所示(由于篇幅原因,这里仅列出结点782,759,193和537的对比情况),进而得到以下规律和结论:

1)由图1可见,从总体上看,各种间距情况下衬砌对应结点的应力、应变时程曲线的走向基本一致,且数值相差不大,说明水平地震荷载作用下两洞口间距大小对衬砌高应力区的动力响应影响并不大。

2)由图2可见,各种间距情况下衬砌周围土体的应力、应变时程曲线的走向基本一致,但曲线峰值都有不同程度的差异,主要表现为:当间距分别为6 m,10 m乃至单洞口(代表间距无限大情况)时,峰值相差很小;而当间距小于3 m时,动力反应差值逐渐明显,间距达到1 m时峰值差异也达到最大。以上现象说明间距不同时衬砌周围土体的动力响应也有不同程度的变化,间距大于6 m时动力反应情况较接近,间距小于6 m时变化逐渐明显,间距越小变化越强烈。这一点也从抗震角度证实了规范将洞口间距限于6 m以上的合理性。

为了进一步比较不同间距情况下体系的应变特点和相邻洞口间的相互作用情况,本文以t=2.9 s(应变较大时刻)为例分别对各模型的塑性应变进行对比分析,如图3所示,得到如下规律和结论:

各间距情况下模型的塑性应变的整体分布形态比较相似,即土体塑性应变区集中分布在两洞口周围,并稳定地呈现出“X”形分布特征。但同时我们亦可发现,当间距为6 m以至10 m时,两洞口塑性区趋向分离和彼此独立;而当间距小于3 m乃至1 m时,左右洞口塑性区相互靠近以致相互交汇,此时洞口之间土体几乎完全处于塑性区域,该受力状态对隧道结构体系极为不利,是抗震设计中应予避免的。由此也再次证实规范中将洞口间距下限值取为6 m的合理性。

3 结语

本文结合具体工程实例,以非线性分析理论为基础,采用动力有限元法对双洞口隧道体系中相邻隧道间距对隧道地震响应的影响进行了对比分析,得到以下规律和结论:水平地震荷载作用下相邻隧道间距大小对衬砌结构动力响应影响不大;但对衬砌周围土体动力响应有一定影响,当间距小于6 m时该影响逐渐明显,同时洞口间的土体塑性区相互交汇,这对隧道抗震极为不利。由此也证实规范中将洞口间距下限值取为6 m的合理性。

[2]柴颖鹏.浅谈隧道施工中的关键要素[J].山西建筑,2008,34(12):321-322.

[3]Besseling J.F..A theory of elastic,plastic,and creep deformations of an initially isotropic materialshowing anisotropic strainhardening,creep recovery,and secondary creep[J].Journal of Applied Mechanics,1958(6):529-536.