理由:一个文人的逃遁

2010-05-30章剑锋

章剑锋

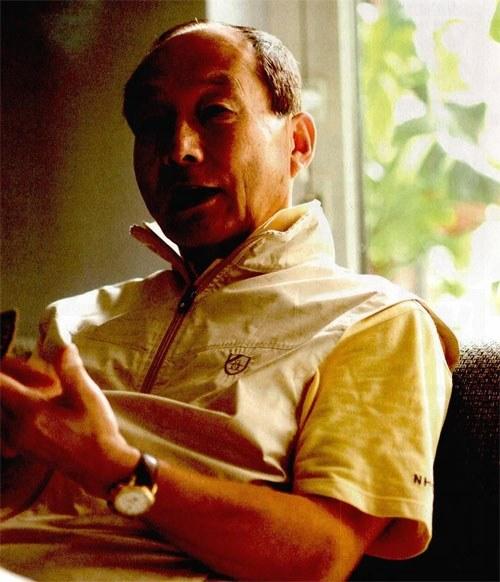

一晃20年,他完成了自己的积累,显得富有而恣意,与中国传统语境里的穷文人形象已相去甚远。打打高球、玩玩美玉、收藏手表,看样子就要这样怡然自得地终老了。今年他已经72岁。有多少人还记得,这曾是一位叱咤文坛的报告文学作家?

打开窗帘,对面就是一个18洞高尔夫球场。距寓所一箭之地,中间只隔一条双车道马路。这里是邻近西山的一处别墅群,庭院深深,绿意掩映。当北京被季候唤醒,理由回来了。每年春夏,他会在这临时寓所小住半年,待到北方冷下来,又会像候鸟一样南飞。

一晃20年,他完成了自己的积累,显得富有而恣意,与中国传统语境里的穷文人形象已相去甚远。打打高球、玩玩美玉、收藏手表,看样子就要这样怡然自得地终老了。今年他已经72岁。

玩物不一定丧志,丰腴的物质世界对于精神皈依起到催化。他已着手对自己的财富进行了再分配,其中一部分捐赠给基金会,用以支持那些仍在纪实文学创作道路上跋涉的穷文人们。这是中国目前唯一一个由民间个人出资设立的创作援助项目。在文学渐入荒漠化的今天,此举完全是出于某种天然偏好。

“就是难以割舍的文学情结吧。一般俗人讲,你吃喝玩乐就得了呗,搞这些干啥?”中国报告文学学会副会长李炳垠说,“不是,他的精神要找一个安置的地方。”

有多少人还记得,这曾是一位叱咤文坛的报告文学作家?20年前,只因一次机缘巧合,这个人从文坛上消失了。他变成了一个商人。角色陡然切换,内心不免挣扎。在商海裹挟下,他极力抗拒,避免自我迷失,为此不惜关闭企业,洗手登岸。

挥别羁轭的理由,带回财富若干,以及一个依旧故我的内心。将此置于业已中断的中国士大夫隐逸文化系统中加以考察,多少有那么一点“莼鲈之思”的味道。

“骨子里还是个中国文人……保持了他作为一个文化人的尊严,”理由的老伴儿陶斯亮说,“他真的不愿意去做钱的奴隶和官场上的奴隶。他的性格就决定了不可能这样做,就没有什么特别想要的欲望,没有特别的意念,过得挺自由自在的。”

似曾相识又归来

复归的理由,已出版了两部随笔集。书中收集的一些篇章,写作于坐贾行商间隙,表明作者从未丢弃作为一个文人所秉持的思考视角。仿佛是为了向人昭示身份的得以恢复,带着这两本书,他曾在北京国际饭店约集文坛和新闻界一些新老朋友餐叙。

当时在场的李炳垠对本刊记者说,“他又是以前的理由了,前些年他是个房地产商,现在那些事儿不做了。他跟文学界断了的线又续上了。”

然而,从河东到河西,不过就是弹指一挥间。理由眼前的那个文坛,大有“觉昨是而今非”的凄凉。与他同一时代的老作家,在各路“超女快男”式文学现象的夹击下,城池尽失,风光不再。怀着80年代美好记忆回来的理由,再见这些朋友,恍如隔世。

“这个圈子里有商业化的倾向。由于看到自己的生活状况跟别人相比有落差,也想法搞点儿钱,搞得如果不是挺技巧挺聪明的话,就叫斯文扫地。”理由说,“大家整天就忙着赚钱,你说众人皆醉我独醒,这个环境不具备……文学是会很容易被边缘化的。”

一切皆因重商主义。以他20年前所致力的报告文学领域来说,目前就颇显惨淡,“表扬写作”风气横行无忌,出于谋生需要,一些作家甚至沦为商业写手,专为企业写史作传,报告文学贴近民瘼、关注社会的特点,变成了贴近老板、关注腰包。

理由此时需要从中找到自己的一个位置。他具备了彻底杜绝有失检点的商业写作的物质基础,可以潜心更高质量与层次的创作。但就他的状况来看,显然无力再执笔报告文学写作。作为一种纪实性文体,一部报告文学的出炉需要耗时费力地进行大量的材料搜集和信息采写。年逾七旬,身体条件已不允许他再次背包上阵。

但是此心不死,退却一步,他为自己找到了力所能及的担当——为那些冲在一线的报告文学作家提供经费支持。

早在一年前,理由将自己名下的一笔钱捐给了广东一家社区基金会,藉此平台设立了一个“报告文学采访援助计划”。那些从事报告文学写作但又缺少选题实施费用的作者,可以向这个计划申请资金。每一年度,基金会将有30万元的专项预算落实到具体选题上面。一个8人组评审委员会将对来自社会的申请选题按其可操作性、社会意义等原则进行把握和筛选,确定入围名额及资金分配方案。今年他们将资助6位通过评审的作家,这全部是中长篇报告文学选题,其中有几个中篇被一致看好。

“现在不同于我们那个时候,动不动什么都要钱。报告文学写作要付出成本,只要是你自己的选题,没人替你出钱。你有足够的经济实力,就可以更深入地去采访一件事情。”

通过基金会形式运作,也是借鉴国外的经验。在欧美国家,这类NG0组织普遍存在,且不带任何功利目的去保护和扶持文学艺术。理由比较热衷非政府组织的行事规则,“援助计划”也不具体干涉和控制选题的操作。按照他自己的态度,甚至连评审会都不打算去参加。他信奉的一条,是金钱不要去指挥文学和艺术,有基于此,出资人必须回避。

在此之前,资财盈裕的理由一直是报告文学圈内的找钱对象。他也抱有改善作家创作环境和创作条件的愿望。2003年,时任《报告文学》杂志主编李炳垠来找他要钱。李炳垠打算办出一个严肃庄重的文学刊物,碍于无钱办事。碰头后,计划设立一个“双十万”奖项,由理由出资,每年一次,奖励当年的一篇优秀作品和一位优秀作家。只是计划还没有启动,李炳垠和主办方因为办刊方针出现分歧,闹将起来,双方就此一拍两散了。

“双十万”黄了之后,李炳垠把钱退还给了理由。理由曾设想过,有无必要仿效美国的普利策奖,每年拿出100万,选一篇作品、一个作家、一张图片,每年颁奖一次。李炳垠当时已经拟出了细则,但到后来,理由对官管创作环境不够放心,怕挑选不出好作品,又放弃了。

理由现在还兼任着中国报告文学学会副会长,这个在大潮流中也不能免俗到处找钱的组织,幸得理由这样一位仗义疏财的有识之士作倚靠。理由曾想过要改变这个组织的运作方式,心血来潮,提议专门成立一个枪手公司,组织一批文笔最好的作家向社会提供捉刀代笔服务,通过名正言顺的收费来养活学会,但他又不想具体张罗这些事儿。

“说来说去不就是为了赚钱嘛,还不如我再去开发一个楼盘呢。我又驾轻就熟,那个机会成本和规模效益比这个要强很多,但想想我再开发楼盘,不又走回去了吗?”

1989年到2003年,历时15年,理由为自己打造了一副“黄金的枷锁”,现在好不容易挣脱出来了,他怎么可能又重新折返呢?

当年戏马走香港

1988年冬,理由接到一纸限期出境、前往香港的通知。此时,他还是被北京作协包养的一位专业作家,写作了《扬眉剑

出鞘》等一批报告文学名篇,正当大红大紫阶段,忽然就要来一个激流勇退。在当年这是一个秘密。

时逢香港回归祖国谈判前后,理由多次应邀参访。每次回来,都会就自己对香港社会的见闻与观感写上一点文字。这些文章恰巧被中央统战部方面注意到。

“我们统战部的部长非常欣赏,说看看人家写得那么深刻,咱们统战部就弄不出一篇这样的报告来。”陶斯亮对本刊记者说,“我们总觉得香港回归祖国好像大家都欣喜若狂,实际上他就把香港各方面种种人的心态写得很深刻,等于是给我们统战部一个很好的报告,有助于了解香港人对回归的态度。”

与此同时,新华社驻香港分社负责人亦给中国文联打了报告,建议官方派遣一批大陆作家“单程”到香港,长期扎根,以便更好地认知和了解香港。老跑香港的理由被认为颇有底子,是不二人选。

“我也是支持他去的,在那边长期呆着,也没觉得有什么了不起,”陶斯亮说,“男人应该去干事业。在内地写来写去也都是‘奉命文学,香港是个比较自由的地方。”

孰料此去,竟是一番乖蹇,命运的阴差阳错早已埋伏在那里等他。一年“移民监”还没有坐满,时局发生了一些变故,物换星移,与内地的官方联系由此全部被打断。理由像只断了线的风筝,孤身一人羁滞在外。

理由此时已届知天命的年纪。动弹不了,又不耽于整日无所事事。要寻找自食其力的出路。一个颇有生意头脑的朋友,动员他将港岛一个楼盘的10套房屋“吃”下来。当时香港楼价正成倍下挫,只要能筹集1000万,每套首付10%,就可以毫不费力地大赚一笔。但理由正为自己身陷羁泊而犯郁闷,对此全然不予理会。时隔半年,这位朋友回过头来笑话他笨,失之交臂,彼时香港楼价又成倍飙升,倘若抓住机会,足足能赚上亿。

“这是个商业社会,生意氛围是很浓的。每天早上饮茶的时候,大概就是这么个对话,‘你有什么货,我有什么货,‘你是离岸价还是到岸价。”理由说,“整天就是这样的语言背景。”

在这种环境里,文化工作是很清淡的职业。理由曾拜访过武侠小说家梁羽生,发现这个蜚声华人世界的著名文人,当时就住在港岛一个约两居室的小房子内,还是和他孩子睡一张架子床,不难窥见文化人的境遇。环境变化中的桩桩件件,促使理由横下心来,来一个180度转弯儿。

“香港的一个朋友说,你要做生意,就要忘掉你是理由。我必须放下身段,必须没有文人的很多良知上的东西。商人和文人,每个角色都有自己的剧本,价值观都是不一样的。当你要进入这个社会找一碗饭吃,或者你去求人,或者你自己去卖力气。有这么个剧本,硬着头皮我也得演。”

在朋友提携下,理由逐渐上道。几经转折,最后做起了房地产开发。境况好转后,理由来到广州。他已经很商人化了,广东作为开放前沿,也很商业化,对港商很欢迎。他在内地赶上了一个连傻瓜都能赚钱的时代。事业做得风生水起,连陶斯亮都不无意外。

“我觉得一不留心他怎么就变成一个房地产商了?不经意间他怎么就开了个楼盘?我就是琢磨不透。”陶斯亮说,“我说你怎么会做生意啊?我都不知道他会不会低三下四求人,不知道他怎么样跟人谈判的。他下海,没被淹死,这点儿真不容易。”

按党内规定,高干家庭直系亲属经商须到纪委登记谈话。在理由进入广州之始,鉴于国务院前副总理陶铸和中组部常务副部长曾志这两重家庭背景,陶斯亮决意与理由的生意划清界限,当时向广东省纪委提交了一份备忘录。

“等于先给他们提个醒儿,要是有什么人告的话,你们得知道,我实际上跟他没什么关系!”陶斯亮说,“我们家在广东关系是比较多,很多人认为是我帮了他……我没功夫顾他,他也不求我。他的合作伙伴就是广东的,跟省里关系特别好,也用不着我。”

陶斯亮彼时已离开中央统战部,在中国市长协会担任专职副会长职务。15年以来,二人多半时间分处两地,各被俗务纠缠。陶斯亮从未察觉理由具备什么营商天分。在她眼里,这一直是“挺臭清高”的一个人,不很圆润、不很通人情世故。况且在那个市场经济大潮吞噬一切的开端节点上,同时代一批知名文人也纷纷摩拳擦掌投身商海,结果赔个盘干碗净,灰溜溜地又回来了。据此反观,当理由忽然在商界有一番作为后,让人多少有点儿发现新大陆的错觉。

功名利禄,作为一种传统而世俗的价值观念,自古以来对芸芸众生就是困扰。大多数人一旦被绑上生意这架战车,为金钱所役使,工具性顿现,欲念就像决堤一样,无休无止。然而此时,理由却开起了小差。

“他希望从商海里退出来。他说我现在生意做得也不小,不能说不成功,但这生意做到什么时候是个头?钱赚到什么时候都不够。”李炳垠认为,理由舍文化圈而去,只是暂时性的,“在商业当中,和他在写作当中,那种价值取向和行为作风是有矛盾的,有些违规的操作,你不认同也得那么做,不干不行啊!”

决然不肯就尘俗

知道理由对生意心生抗拒,陶斯亮也“特别高兴”。她听理由讲过那种生意场上永远都会有的背叛和谎言,不无惊心动魄之处,向来是各有天地、与生意挨不着多少边儿的陶斯亮,这回态度也很明确。

“我特别不愿意让他做生意,我可能对于做生意还是有点儿偏见吧,一个文化人总归还是要回到文化圈儿里好!他是个散淡文人,毕竟人文的根儿还在文学界,我看得出来。”

那时候,中国政府已将房地产业确立为国民经济支柱产业,市场自此迈入一个“黄金时代”。很多投机家趁机赚了个盆满钵满。这两个人,却在“解放自我”的问题上取得了一致。

“不喜欢的事儿,我尽量不去做,或者不会做得很长,”理由说,“在做生意的时候,我的表层意识都在告诉我,我本来不是干这行的,我不喜欢整天去算计别人,整天被人算计,整天在这个漩涡打滚,我喜欢的还是一本书一支笔一打稿纸。”

最后7年在广州经商,理由每天伏案创作得最多的,不是他的文学作品,而是公司内部的管理条例,不断发现管理问题,又不断补充条例。他试图通过这种堵窟窿的行为来对抗一整个包抄过来的社会环境。

理由的公司,设有工程部,负责监督工程质量。但他发现,这个部门总是解决不了质量问题,就想办法在这个部门后面成立一个预算部,使之成为工程部的监督部门,最后预算部也不能杜绝问题,旋之又成立了一个综合验收部,这不是一个由固定成员组成的部门,当一项工程完工,全公司随机抽调数人组成综合验收队伍,拿着一本综合验收条例去现场验收,程序完毕后就地解散。这样一来,行贿者如包工头和材料商就丧失了行贿目标。

“你想找我这个部门还找不着,每次负责验收的人都不同,”创举背后颇有感慨的理由说,“内地的经商风气,一开始就不好,一个社会由保守到开放,由讲为人民服务到金钱至上,我发现这种转变真的是可以在一夜之间,什么传统教育啊觉悟啊都丢

掉。”

即使把智慧和才华尽悉贡献在抵制不正之风上面,也有力所不逮之时。为了防止承建商偷工减料,他们自己在公司内成立一个材料部,自行采购,取消中间供应商环节。施工过程中,理由也提着个锤子,天天上工地敲敲打打,当起监工。只是千算计万算计,工地上还是丢了900吨水泥。材料不翼而飞,底下却来报告工程都完工了。理由心里发毛,一检查,发现承建商给他来了个偷梁换柱,用来砌墙的材料被换成一堆乱七八糟的东西。

“用昂贵的价格去买了标一水泥,这是铺公路用的,就是想让房子质量更好,被掉包了,这件事对他伤害很大,”理由的合作伙伴王梨对本刊记者说,“无论是怎么样的修养,也会郁闷好多天了。”

理由此时的表现,全然顾不得绅士风度。知道理论不通,他在工地上找了个房间,8个保安分列两排,自己居中而坐,俨然一个黑社会大佬。包工头被叫进去,理由掏出一块用手一捻全是粉末的墙体。慑于现场高压,包工头在上面签了字。拿到这个证据之后,理由没有进一步收拾他,提出再去买一批水泥,重新把墙做好,就此息事宁人。

“他看透了很多东西,”王梨说,“坦白地讲,在生意场上,还是需要有一点虚伪的,或者说是圆滑世故吧,他做不到那个样子,比较自我一点,所以说是格格不入。”

也许是因为勘破尘俗,在广州,理由跟社会几无联系。即使是生意上,亦不乐于交际应酬,躲在一边,乐得清静。由于老不与人交往,长期不说话,有一段时间,理由的声带出了问题,闭合不全,医生要求他依靠多说话来练嗓子。

“我走南闯北,什么人都接触,有很多朋友。他没有那么多朋友。在广州就是打高尔夫,有些球友,精神上沟通的朋友没有。我在广州就特别奇怪,他那电话一天都不响一次的。”陶斯亮说,“到了北京以后,忙得一塌糊涂,活动特别多,圈子大多了。文人朋友经常在一起,像这种精神上的交流,人文的环境,现在他很愿意在北京。”

都市幽居一般的生活,让理由有更为充分的参悟空间。有一次,王梨夫妇去他的广州寓所作客,理由正好看了一期《动物世界》的“蚂蚁专辑”,他对客人们谈及,自己突然觉得,人这辈子就像蚂蚁一样,是在那里瞎折腾。

“生意做到一定的时候,你会慢慢发现,幸福和财富的多少其实并没有什么必然的联系,一生忙忙碌碌地追求积累,临死的一天都没有去好好享受自己的人生,没有必要。”王梨说。理由的引退,让她颇感羡慕,亦将此树为自己的奋斗目标,“我觉得就应该是这样,要给人生留白,不要塞得满满的。”

收官之作并不像口头表态那般简单,理由坚持要把企业的债务、债权、欠税和库存都清算归零。这个人生的“收盘仪式”,一直折腾到2004年才告毕。棋落局定,生命的轨迹,原来还可以写出这样细细的一痕。

30年旧谊重续。李炳垠认为,从这一刻开始他们才算是真正的朋友。但他的这位朋友,也已经老态毕现,岁月终究是不饶人的。

“我前年到广州去,他说他眼睛不好,好像有点雾,到医院一看,没别的,老了;打球的时候,腿会痛,到医院一看,没有问题,老了。医院跟他说,到时候走不动了,我们给你换一个钛金的关节……他跟我说这些事的时候,我就有一种感触,他对衰老很在意,很无奈,有一种烈士暮年的感觉。”