汉奸汪精卫的心路分析

2010-05-30陶杰

陶 杰

汪精卫1939年离重庆到河内发表“艳电”,正式接受日本首相近卫文磨的诱降。其时中日已在战争状态,汪精卫公然投敌,确实犯了叛国罪。汪精卫之举,不是一时冲动,动机相当复杂,不出三项:一来判断中日在欧美作壁上观的状况下,不可能打赢日本;二来关心日占区人民的疾苦,认为沦陷区的人民,需要一个与日本“协调沟通”的中国人政府:三则与蒋介石长期不和,论革命资格,汪优于蒋,党国大权却屈从于蒋之下,心有不甘。

汪精卫投日,动机可以三种都有。60年来的论者多至为情绪化,少以心理学的角度研究汪氏其人的性格。如果汪精卫只顾贪生怕死,卖国求荣,则少年时行刺摄政王的壮举难以解释。汪精卫的人格心理学,层次丰富,其人悲壮之余,有自毁的倾向,少年时向往做烈士,“慷慨歌燕市,从容作楚因”,明显是受了戊戌六君子尤其谭嗣同的精神感召。汪氏一生不烟不酒,不近女色,没有包二奶,也没有贪污,对道德的自我要求,比后世许多奢谈“爱国”的官员都高尚。汪精卫离开重庆之前,给蒋中正留书,说:“愿兄为其易,弟为其难。”意指不惜独力扛上“汉奸”罪名,执意要闯虎穴。这一点与汪氏少年时自称甘当釜下柴薪,燃烧牺牲,造就革命胜利的焰光,应该说是一脉相承。了解汪精卫的自毁性格,就不难解释为何其人前后半生的巨变,其实汪氏没有变,只是自我牺牲的决心,换了一种形式。

汪精卫没有想到投日之后,两年左右,日本就偷袭珍珠港,激发美国对日宣战。其时近卫下台,日本军国主义由东条英机的激进派上台,走向疯狂,这一切皆不在汪氏当初意料之内,如果汪精卫对战局的发展未卜先知,知道美国后来凭两颗原子弹战胜日本,还会不会投奔日方,到南京组府?此一假设,据金雄白回忆,汪氏在知悉日本轰炸珍珠港,太平洋战争爆发之后,曾以头撞墙,嚎啕痛哭。他知道押错了宝,也知道日本必然战败,叛国和汉奸的污名,势垂千古。

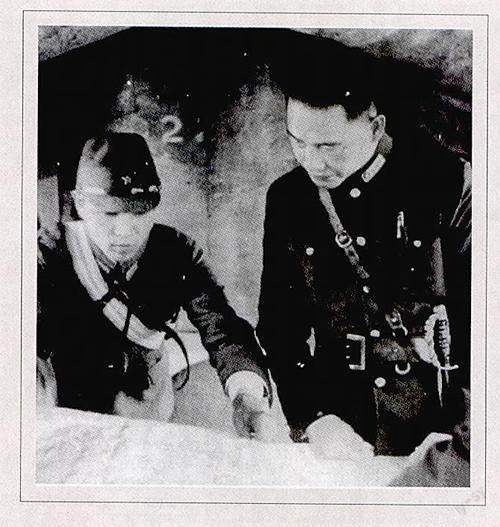

汪精卫的南京政府,质素参差,后人以“汪政府”视如整体。日本人早在上海培养了特务鹰犬如丁默村、李士群之辈。汪精卫到了南京,日本人顺势塞给他这个流氓和投机政客的班子,汪氏并无选择。追随汪精卫的陈公博,本来觉得投日太犯险,为了友情,也黯然舍身追随。汪陈的品格,应该高于汪政权许多杂牌军,但身不由己,受日本的摆布,悔之已晚

汪精卫的悲剧,是他知道即使日本战胜,自己最多是“满洲国”的溥仪,只是日本军政府名下维持一会的傀儡,如果纯粹热衷权力,不如留在重庆当好国民政府的副總裁,即使没有军权,至少可以号令半壁江山的政府文官。汪精卫在百姓惨遭煎熬时,至少敢表态,还懂得流泪,如果他是干练成精的政客,应该自始至终保持一张毫无表情的木面孔,深谙“枪打出头乌”的韬晦之道;或对蒋介石表面拥护,口是心非,私下则密谋兵变,暗杀老蒋之后,自己来坐江山。

汪精卫没有这样做,反倒从不隐瞒自己的观点,也从不收藏内心的本色。这样的性格,在中国官场,不是从政的材料。汪精卫天生浪漫,是一位诗人,中年之后,诗风由刚烈转为阴柔:“叹护林心事,付与东流,一往凄清,无限留连意”,七分李后主的颓唐,三分徐志摩的多愁善感;至于绝笔之作的一首登高词:“城楼百尺倚空苍,雁背正低翔,满地萧萧落叶,黄花留住斜阳,阑干拍遍,心头块垒,眼底风光,为问青山绿水,能禁几度兴亡。”其诗风与自称拥有“弱者的道德”——“忍耐、躲避、讲和气”的瞿秋白,不无相似之处:“廿载浮沉万事空,年华似水水流东,枉抛心力作英雄。湖海栖迟芳草梦,江城辜负落花风,黄昏已近夕阳红。”

汪瞿从属不同的政党,文人从政,一样被指“晚节不保”,两人的诗词风格,却又在某种程度上惊人地相似,同样是以英雄浪漫主义追求始,以幻灭的悲剧终。这是心理学的新课题,有机会有待深入论证,这一切,则是后话了。