湖北省企业竞争力分析与评价研究

2010-05-29周图雅

张 箐,徐 鑫,周图雅

(武汉大学企业战略管理研究所,湖北 武汉 430072)

0 引 言

“500强企业”的排名是世界上通行的方法,这种排名方法较为充分地体现了一个国家、一个地区经济发展在某一比较范围内的总体态势和地位。2002—2009年连续8年评价产生的中国企业500强与中国经济的发展证明,以中国企业500强为代表的大企业,代表着各个经济区域中内在运作能力和外在市场表现俱佳的企业,它们不仅是国民经济和地区经济发展的重要支柱,而且也是地区经济发展的引导力量。湖北省入围500强的企业从2004年5家,营业收入总额为1 360.0亿元扩大到2009年的11家,营业收入总额为4 562.7亿元,且近3年保持各项主要经济指标名列中部6省第一,这充分说明湖北省企业的竞争力在增强,但是湖北省企业的实力较其他发达地区省份的差距也是明显的。例如,2009年湖北省入围的11家企业的营业收入总额只占到全国500强企业总营业收入(26.0万亿元)的1.75%,浙江省入围38家企业的营业收入总额占全国的3.46%。笔者偏重对湖北省企业竞争力的研究,选择东部的浙江、广东,西部的云南、四川和中部的河南省作为湖北省的对比省份,通过对各省500强企业竞争力的衡量与评价,找出湖北省的差距,并在此基础上,提出提升湖北省企业竞争力的建议。

1 相关文献综述

自1960年麻省理工学院的Stephen在其博士论文《民族企业的国际经营》中第一次提出企业竞争力以来,世界各国的学者从不同角度对企业竞争力评价进行了深入的理论研究和实证分析,国外对企业竞争力评价并进行对比分析有影响力的研究主要有2个:一是世界经济论坛(World Economic Forum,WEF)每年公布的《全球竞争力报告》;二是瑞士洛桑国际管理开发学院(International Institute for Management Development,IMD)每年公布的《世界竞争力年鉴》。这两者均着眼于不同国家大企业竞争力之间的对比分析[1]。

国内关于企业竞争力评价的研究起步较晚,前期的研究主要集中在以赵彦云为代表的中国人民大学竞争力评价与研究中心、以金碚为代表的中国社科院产业与企业竞争力课题组和中国企业联合会竞争力评价体系研究组[1-2]。到本世纪初企业竞争力评价的研究随着市场经济的推进、企业经营环境的迅速变化和企业间竞争的加剧,企业竞争力评价逐渐成为研究热点,国内一些核心期刊上陆续发表了一系列关于企业竞争力评价的文章,这其中对于企业竞争力进行的对比分析主要集中2个方面,首先是不同地区中小企业企业竞争力的对比研究,陈佳贵、吴俊(2004),林汉川、管鸿禧(2004),季莉娅、汪凤桂(2007),李凯、周强(2008)分别采用加权平均法、层次分析法、因子分析法、主成分分析法等不同方法对我国不同地区的中小企业竞争力进行了对比分析[3-6];其次是对中美等国在世界500强中企业的对比分析,李建明、张永伟(2002),李建明、谬荣(2005),陈龙、刘海波、朱永华(2009)采用数据分析方法对不同年度中国企业500强和世界企业500强的数据进行了对比分析,并为我国企业提升企业竞争力提出了相关政策建议,但是相关研究缺乏定量评价模型[7-9]。

通过对文献的简要综述,可以发现对于中国不同地区间具有代表性的大企业竞争力的对比分析文献相对较少,通过综合评价模型进行实证对比分析的文献则更少。然而,一个国家乃至一个地区的经济发展与所拥有的企业实力密切相关,其相关程度正如著名的国家竞争力理论构建者迈克尔·波特曾指出的:“市场竞争实际上不是发生在国与国之间,而是在公司与公司之间进行。迄今为止,我不曾看到哪个国家未拥有强大的公司就能在全球经济中占先的。没有强大的公司,也就不会有持续的发展”[10]。企业竞争力强弱成为衡量一个地区是否具有经济实力,是否具有经济发展潜力的重要标志,并且“500强企业”的排名是世界上通行的方法,因为这种排名较为充分地体现了一个国家、一个地区经济发展在某一比较范围内的总体态势和地位,这在中国也是如此。入选中国企业500强的企业是中国各个地区最具竞争力的大企业,入围中国企业500强数量的增多表明地区企业竞争力的提升;反之,地区企业竞争力的提升也会促进中国500强中本地区企业数量的增多或排名的提升。为了合理有效地区分和衡量地区企业竞争力,笔者选择东、中、西部具有代表性的广东、浙江、湖北、河南、四川、云南6省2007~2009年均入围中国500强的上市公司为样本,基于2008年6省份及样本企业各项指标的截面数据,运用因子分析方法对比分析各个省份之间企业竞争力的差异,揭示湖北省企业的优劣势,并提出提升湖北省企业竞争力的策略。

2 企业竞争力实证分析

2.1 样本企业的选取

选择在中部地区与湖北省发展较为接近的河南省、东部地区的广东省和浙江省、西部地区的四川省和云南省作为参照对象,并通过选择该6省份2007~2009年均进入中国500强的A股上市公司为样本企业,从统计情况来看,湖北省6家,河南省7家,四川省7家,云南省5家,浙江省18家,广东23家,中西部与东部的差距较大。其中,个别企业的总部在这几年内发生变动的,均予以剔除。

2.2 样本数据源

本文中上市公司各项财务指标的数据和部分各省宏观环境的指标值来源于国泰安研究服务中心数据库2008年的数据,另一部分宏观环境指标值来源于各省2008年统计局所发布的国民经济与社会发展统计公报。

2.3 指标体系的建立

对于企业竞争力理论的研究主要围绕3个方面:一是以波特为代表的市场结构学派,他认为企业竞争力是由外部市场结构决定的,与企业内部的资源和能力无关;二是以Birger Wernerfelt和Edith Penrose为主要代表的企业资源学派,认为企业内部的有形资源、无形资源以及积累的知识在企业间存在差异,资源优势会产生企业竞争优势;三是以Brian Loasby和Christian Knudsen为代表的能力学派,认为企业中蕴含着一种特殊的资本,这种“资本”更多地表现为组织所拥有的资产或能力,企业的竞争力也即是由企业本身的能力决定的[1-2,10]。因而,企业竞争力评价应该从企业内部经营系统和外部环境系统两个方面进行,既要考虑到地区环境对企业实力的影响,反映其区位比较优势,又要能够反映该地区企业整体经营运作的效果和未来的发展潜力。

本文的样本企业主要是有较强实力的各省上市公司,所选择的指标主要是财务指标,一是该指标较为客观全面地分析企业的过来、现在和未来,二是上市公司的数据获取较为真实、可靠、便利。特别需要强调的是,衡量企业的竞争力,理论上还应当包括定性分析(非量化)指标。但是,基于以下2点原因,本文的评价体系中暂不考虑定性指标。

(1)采取问卷调研的方式收集6省份样本企业的统计样本数据不现实且不太准确;

(2)定性指标的科学性,最终将不同程度地表现为企业的经营实绩。因此,在目前条件不成熟的情况下,以定量指标代替定性指标评估,不会在性质上影响评估结果。

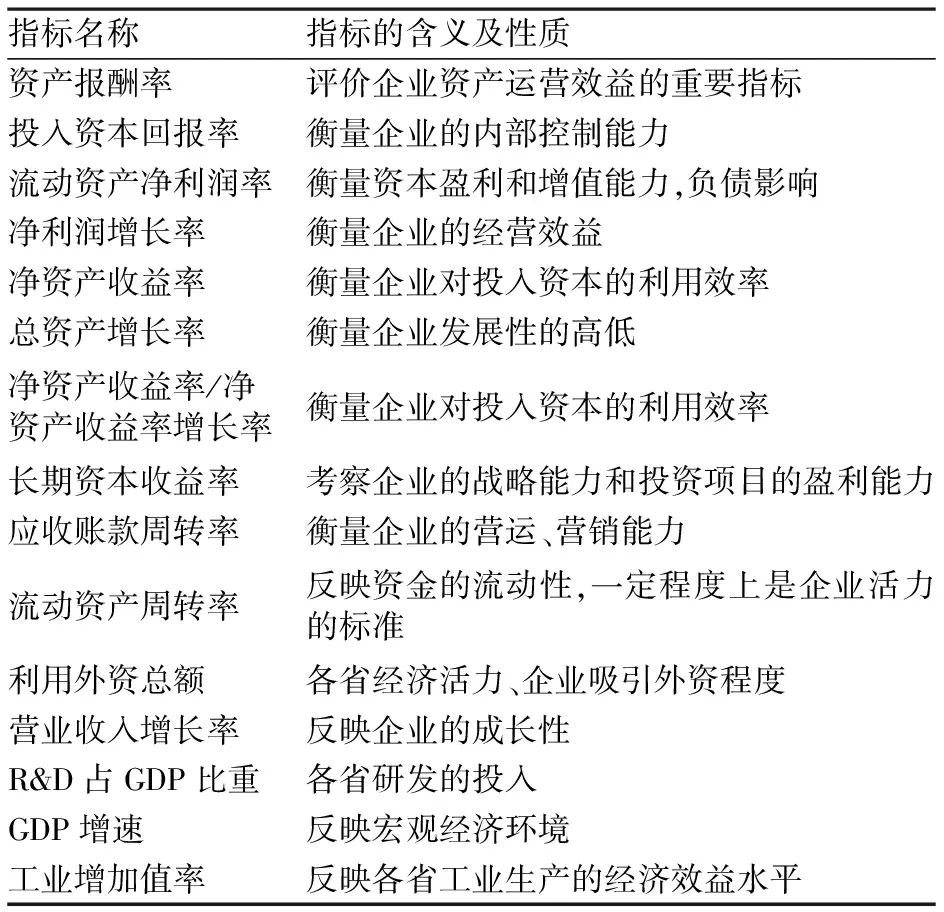

笔者查阅了2002年至2009年的有关企业竞争力的相关文献[1-6],根据大部分文献中使用率最高的指标和最新的思考,构建了6省企业竞争力的评价指标体系,包括有15项指标,如表1所示。

2.4 六省企业竞争力的因子分析

考虑到评价值量纲不同,既有总量指标也有比率指标,为使各项指标具有可比性必须对所有二级指标进行无量纲化处理,标准化数据采用的公式是:

表1 6省企业竞争力的评价指标体系

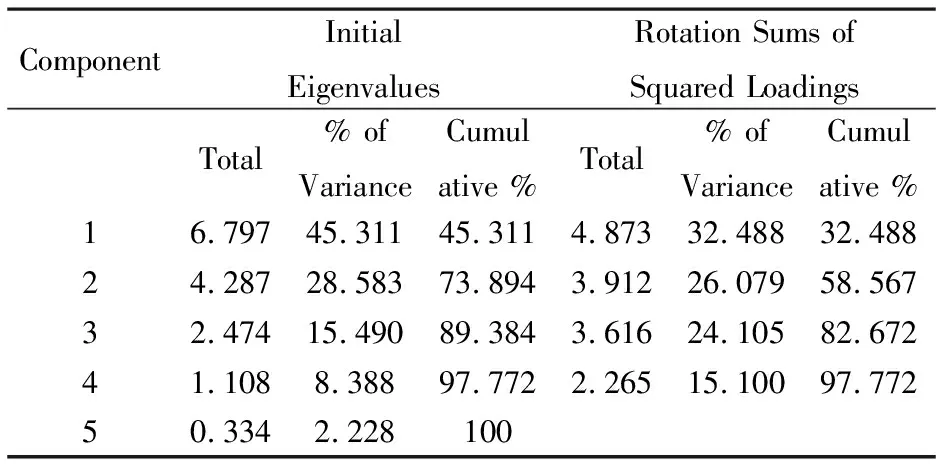

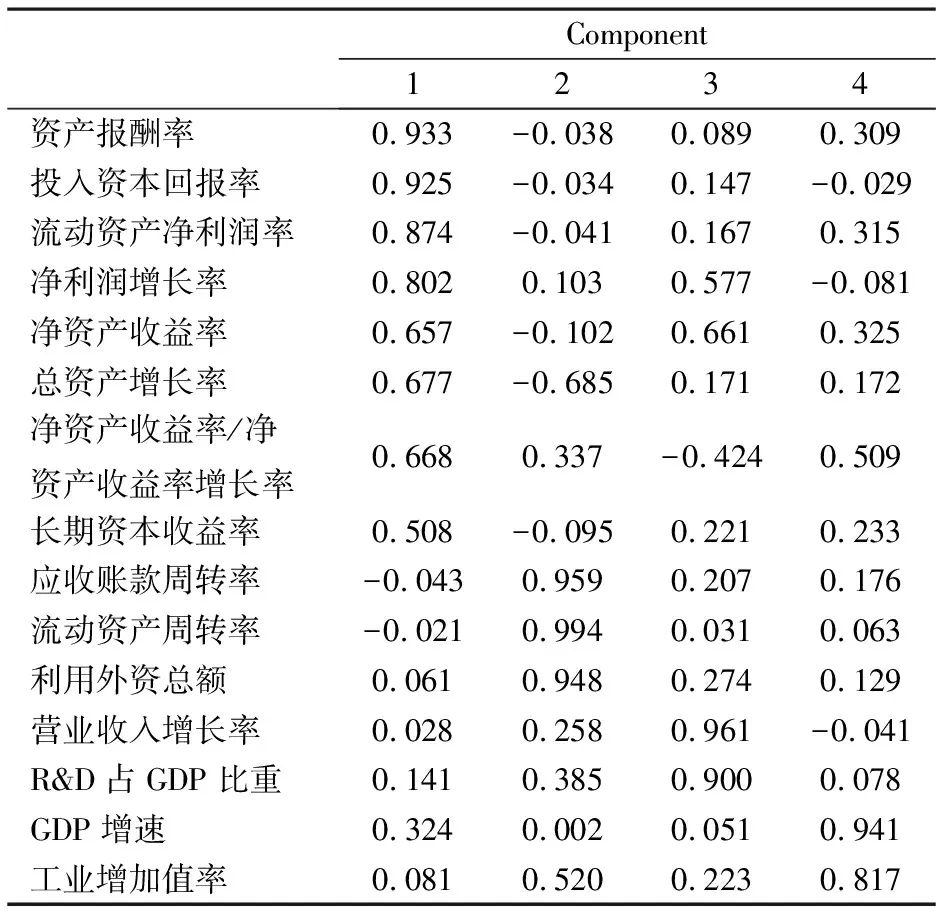

利用SPSS13.0进行因子分析。首先,进行因子间的相关系数分析,发现相关系数较大,且KMO值为0.67>0.5,适合作因子分析。根据累计贡献率(≥90%)确定主成分个数,如表2所示,前4个因子的方差贡献率达到了97.772%,因此,前4个因子足够描述各省企业竞争力的总体状况。

表2 Total Variance Explained

其次,采用主成分法计算因子载荷矩阵a(见表3),因子载荷矩阵说明变量与公共因子的相关系数,载荷绝对值较大的因子更能代表这个变量。第一公因子(F1)代表资产报酬率、投入资本回报率、流动资产净利润率、净利润增长率、净资产收益率、总资产增长率、净资产收益率/净资产收益率增长率、长期资本收益率,其中有衡量企业的资金利用效率、收入提高、融资能力、内部控制能力的指标,可解释为企业盈利能力因子;第二公因子(F2)代表应收账款周转率、流动资产周转率、利用外资总额,其中有衡量企业对周转能力、省份经济活力、企业吸引战略投资的指标,可解释为企业运营能力因子;第三公因子(F3)代表营业收入增长率、R&D占GDP比重,其中有衡量经营效率、企业研发投入的指标,可解释为企业长期发展能力因子;第四公因子(F4)代表工业增加值率、GDP增速,代表省份工业生产的经济效益水平和宏观经济环境的指标,可解释为企业经济环境因子。

表3 Rotated Component Matrix(a)

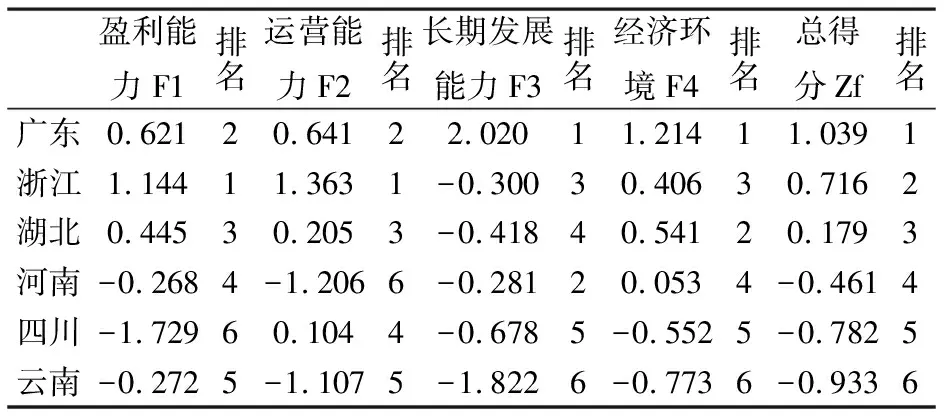

SPSS13.0已经计算出4个公因子的得分,按照各公因子对应的方差贡献率为权数计算综合因子得分,4个旋转后公因子的方差贡献率——依次为32.488%、26.079%、24.105%、15.100%。计算公式为:Zf=32.488%*F1+26.079%*F2+24.105%*F3+15.100%*F4

表4 2008年6省份企业竞争力得分及排序

3 数据分析及对策建议

从表4中不难发现,在这6个省份中,企业竞争力大致呈现出东高、中次、西低的格局,其中广东得分1.039,排在第1位,浙江排在第2位,得分0.716,湖北排在第3位,得分0.179,与前2名有一定差距,河南得分-0.461,排第4位,西部地区的四川和云南省得分较低,分别排在第5、6位。同时,从盈利能力(F1)、运营能力(F2)、长期发展能力(F3)、经济环境(F4)4个公因子的得分及排名结果中可以看出,湖北省企业的4个公因子中经济环境因子得分最高,盈利能力和运营能力因子次之,较差的是长期发展能力因子。

湖北企业所处经济环境因子分值排名第2,首先,这得益于“中部崛起”战略的实施、“武汉城市圈”的获批成立以及武汉“两型社会”试点,加快建设的T型长江产业带初见雏形,已形成长江流域最大的十堰—襄樊—武汉汽车产业带。同时,由于广东等沿海地区产业结构的升级、日趋成熟的经济格局以及低附加值产业劳动力成本增加导致部分外资企业转向中部地区投资。另外,2008年金融风暴席卷全球,我国沿海城市受影响较大,相比之下,湖北所处经济环境稳定,也是湖北企业区位优势的具体表现。而值得注意的是,浙江省经济环境的得分低于湖北,排在第3,盈利能力、运营能力排名却是第1位,这是由于环境的衡量指标选择中偏重工业企业的经济贡献,而浙江省从事第三产业的民营企业居多,具有较强生存能力和较大活力,尤其是在金融危机背景下,更显示出民营企业的灵活性和危机意识,这从一个侧面反映了湖北省民营经济的发展不足。

湖北企业运营能力因子分值排名第3,说明湖北企业短期生存能力较强,其自身发展速度较快且经济活力较大,然而,这个得分与排名第一的广东省企业得分0.64105,有着巨大差距。笔者认为,广东省企业利用外资较多,产业的国际竞争力较强是得分高的主要原因,而湖北省企业国际化水平较差,吸引外资的能力较弱。

湖北省企业的盈利能力排名第3,长期发展能力因子得分排名第4,前者落后于浙江和广东,后者较大落后于广东、河南和浙江,说明湖北企业盈利能力一般,生产效率和产出效益水平不显著,资金利用效率和融资能力亟需提高,深究其原因,主要是研发投入不足,缺少自主创新能力,导致利润增长点匮乏,并且营销环节较薄弱,在技术创新、产品价值链设计与开发和保持长久竞争优势方面能力还有所欠缺,同时,欠平衡的产业结构限制有潜力企业的发展,入围“中国500强”的企业多为工业制造业,而服务业相对较少。

基于以上的分析,笔者从3个方面提出湖北省企业竞争力的提升策略:

(1)“借势”发展,打造湖北企业的硬实力和软实力。充分利用“中部崛起”、“武汉城市圈”、“两型社会”综合配套改革试验区等国家和地区政策,应势而谋,发展与国家重点扶持有关的产业领域,积极利用“西部大开发”战略支点的各种政策措施;同时,打造湖北企业的硬实力和软实力,发挥拥有传统制造业在技术和市场方面的领先优势,促进汽车、钢铁企业发挥龙头作用,加快电子信息、生物技术、新材料三大高新技术产业的建设步伐,实施发展高新技术产业(或支柱产业高新技术化)与用高新技术改造传统支柱产业并存的政策以提升湖北企业的硬实力;在企业的软实力建设方面,积极推进科技与产业结合的方式,强化大中型企业与名牌院校、科研院所建立长期的技术成果转让和技术合作关系,兴建一批高技术工业项目,培植一批高新技术龙头企业,促使在新能源、新材料等高科技产业领域上形成湖北省经济的新的支撑点和启动器。

(2)加强支柱产业,优化产业结构,延伸产业链,大力发展民营经济。加强支柱产业保持长久竞争优势的能力,湖北汽车和钢铁产业具有明显优势。以东风汽车为汽车产业领头羊,鼓励东风本田、三环集团等汽车及零部件企业扩大出口,力争在世界汽车行业分羹。加快钢铁企业联合重组步伐,提升集中度,实现钢铁工业的结构升级和可持续发展;优化产业结构,大力发展服务业以及构建以电子信息、生物工程、新型工业材料等为主的高新技术产业,同时,还要广泛应用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业;延伸产业链,一方面,以支柱产业高技术化为龙头,强化同高科技产业以及配套产业的链条,另一方面,加快一般产业的转移步伐,与县域形成密切的产业链条。大力发展民营经济,改善企业性质的不合理布局,提高经济主体的活力。

(3)推进企业转型,培育企业核心竞争力,提升国际化水平。大力推进湖北省企业转型,从资本密集型企业过渡到技术、知识密集型企业,从生产制造型企业过渡到学习型企业。培育企业核心竞争力,包括核心技术及创新能力,即推进企业不断完成产业的跃进、产品的更新换代,增强企业在市场中的抗风险能力;加强企业核心营销能力,重视市场调研,以市场竞争为导向,主动营建企业自身的营销网络,以国内市场为主,兼顾国际市场,提升与海外企业合作的能力[11]。此外,企业要善于设计和分析产品价值链,找到自己的核心竞争力所在,并长期保持竞争优势。

参考文献:

[1]薄湘平,易银飞.国内外企业竞争力研究综述[J].商业研究,2007(12):11-16.

[2]陈海秋.企业竞争力的评价方法与指标体系研究述评[J].学海,2004(1):166-172.

[3]陈贵佳,吴俊.中国地区中小企业竞争力评价——对2003年规模以上工业中小企业的实证研究[J].中国工业经济,2004(8):5-11.

[4]林汉川,管鸿禧.我国东中西部中小企业竞争力实证研究[J].经济研究,2004(12):45-54.

[5]季莉娅,汪凤桂.广东中小企业竞争力评价研究[J].华南农业大学学报,2007(1):34-42.

[6]李凯,周强.西部十二省企业竞争力比较分析与评价[J].西北农林科技大学学报:社会科学版,2008(2):45-50.

[7]李建明,张永伟.中国大企业培育国际竞争力的对策——基于中外企业500强的差距分析[J].中国工业经济,2002(9):14-22.

[8]李建明,缪荣.中美企业500强比较及其启示[J].中国工业经济,2005(11):10-17.

[9]陈龙,刘海波,朱永华.中美日世界500强企业竞争力比较研究[J].武汉工程大学学报,2009(6):4-8.

[10]迈克尔·波特.国家竞争优势[M].北京:中信出版社,2007.

[11]胡大立.企业竞争力论[M].北京:经济管理出版社,2001.