不同杀菌剂对红麻炭疽病菌的室内毒力测定

2010-05-23王会芳王三勇吉训聪陈绵才

王会芳,王三勇,芮 凯,吉训聪,陈绵才

(海南省农业科学院农业环境与植物保护研究所,海口 571100 )

红麻炭疽病是红麻生产上的主要病害,在红麻整个生育期只要温度、湿度适宜,其嫩叶、嫩茎、侧芽、花蕾等均可受害。在病害流行季节,常常造成茎折或烂头,严重影响了红麻的产量和质量[1]。笔者对采自福建漳州红麻上的炭疽病样本进行了组织分离及回接实验,通过形态学观察,确认诱发病害的病原菌为印度炭疽(Colletotrichuml indicum Dast.)[2]。杀菌剂应用是控制病害发生和蔓延的有效途径,但近十多年来国内未见该病的药剂筛选和防治研究的报道。本文选用了不同作用机理和不同作用方式的杀菌剂对该病原菌进行了室内毒力测定,旨在为病害的防治和科学用药提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试病原菌株

病样采自福建省漳州市,在PDA培养基上按常规方法进行组织分离和病原菌纯化[3],获得纯培养菌株,实验室条件下保存备用。

1.2 供试药剂及使用浓度

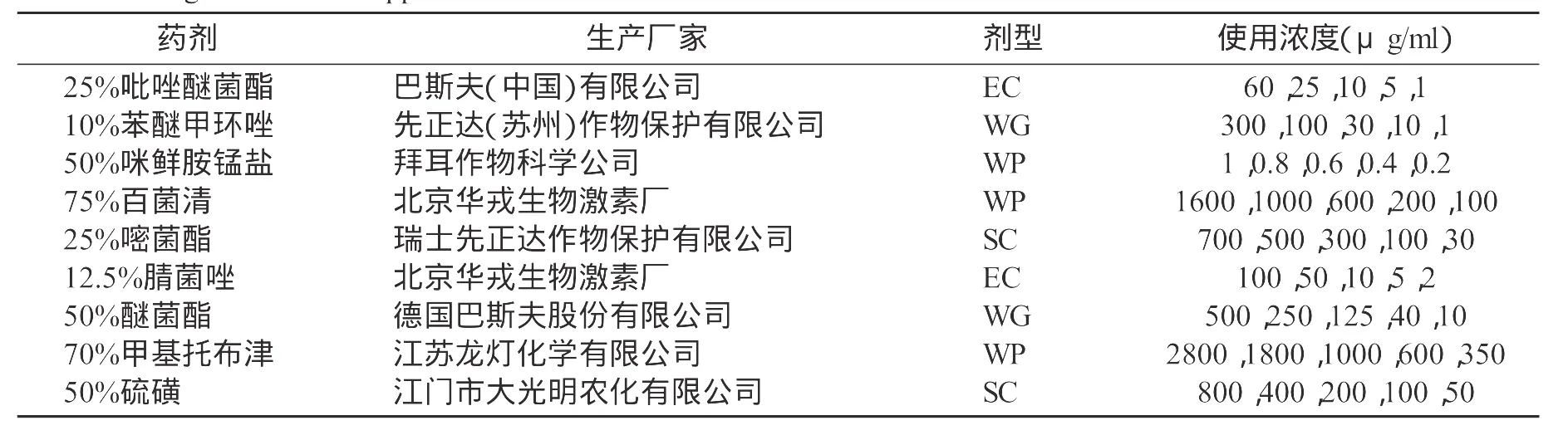

选择来自不同农药生产企业的常规和新型杀菌剂商品9种,按表1设计使用浓度。

表1 供试药剂及使用浓度Table 1 Fungicides and the application concentration

1.3 测定方法

利用生长速率法进行室内毒力测定。将上述药剂分别配成所需浓度50倍,待培养基溶化后,分别用移液器吸取不同浓度的药液1ml注入49ml培养基中,摇匀后倒入3个直径为9cm的灭菌培养皿中,使其形成薄厚均匀的含药培养基平板,以1ml无菌水代替药液作对照。用直径为5mm的打孔器将活化好的供试菌种(PCA培养基28℃培养5d)打取菌饼接入培养皿中央位置,置于28℃恒温培养箱中。培养5d后用十字交叉法测量菌落直径,求出相对抑制率[4]。用DPS软件进行统计分析,求出各药剂对红麻炭疽病菌的毒力回归方程、抑制中浓度(EC50)及相关系数(R)。

2 结果与分析

试验表明,供试药剂均对红麻炭疽病菌表现出一定的抑制作用。不同杀菌剂或同一杀菌剂的不同浓度之间表现不同的抑菌效果(见表2)。其中50%咪鲜胺锰盐WP的抑制效果最好,其EC50和EC90分别为0.0443μg/ml和0.8077μg/ml。25%吡唑醚菌酯EC和10%的苯醚甲环唑WG也表现了良好的抑制效果,其EC50分别为0.1410μg/ml和0.4098μg/ml,EC90分别为954.8009μg/ml和207.7769μg/ml。12.5%的腈菌唑EC在高抑菌率上表现较好,其EC90为53.7855μg/ml,仅次于50%咪鲜胺锰盐WP。相对于几种新型药剂,两种常规药剂75%百菌清WP和70%甲基托布津WP对菌丝生长的抑制效果偏差,其EC90分别达到了17509.4735μg/ml和1987.3312μg/ml。而50%醚菌酯WG虽EC50仅为1.1790μg/ml,但随着药量的增加,抑制率增长并不显著。25%嘧菌酯SC和50%硫磺SC未能做出合适的毒力回归曲线。但从菌落生长的直径来看,在设计的浓度范围内,25%嘧菌酯SC也表现出较好的抑菌效果,而50%硫磺SC抑菌效果较差。

表2 9种药剂对红麻炭疽病菌菌丝生长抑制效果Table 2 Result ofcontrollinganthracnose pathogen with nine fungicides

3 结论与讨论

杀菌剂应用是目前防治红麻炭疽病的重要措施之一。利用生长速率法对9种药剂的室内毒力测试表明,50%咪鲜胺锰盐WP对红麻炭疽病的抑菌效果最好,其EC50和EC90均小于1μg/ml。25%吡唑醚菌酯EC、10%苯醚甲环唑WG及12.5%腈菌唑EC也表现了较好的抑菌效果。而常规药剂75%百菌清WP和70%甲基托布津WP对红麻炭疽病的防治效果偏差,可能与其在大田中的长期大量使用,使该菌产生了抗药性有关。

25%嘧菌酯SC和50%硫磺SC经过多次的实验均未能出现合适的毒力回归曲线,表明生长速率法并不太适用于这两种药剂的室内毒力研究。而50%硫磺SC在高浓度下抑菌效果依然不佳。

本实验为药剂对菌丝生长的室内毒力测定结果,基于这些杀菌剂的作用机理和作用方式的不同,有待于进行其对孢子萌发与侵入的抑制效果测定。另外,运用筛选出的新型高效低毒杀菌剂咪鲜胺锰盐、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑和腈菌唑进一步实施大田试验和验证其防治效果极为必要。

[1] 熊和平,喻春明,王玉富,等.麻类技术100问[M].北京:中国农业出版社,2009,3:56-57.

[2] 戎文治,徐珊.我国红麻上的几种真菌病害[J].浙江农业大学学报,1983,9(1):47-53.

[3] 方中达.植病研究方法[M],北京:中国农业出版社,1998:122-125.

[4] 涂勇,姚昕,余前媛,等.不同杀菌剂对青枣炭疽病菌的室内毒力测定[J].江苏农业科学,2009,2:136-137.