中药治疗手足口病100例临床疗效分析

2010-05-22马羽萍,郭雅玲,康立等

手足口病是多发于学龄前儿童的肠道病毒感染性疾病,现卫生部已将其定为丙类传染病。由于该病呈逐年上升的趋势,而日益受到重视。对西安市第八医院确诊的手足口病患儿进行中医临床证候分析,对部分患儿应用中药治疗,收效良好,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 对象

本组病例共100例,均为西安市第八医院中医科2010年4月19日至7月18日收治的患者,所有病例均符合卫生部《手足口病诊疗指南2010年版》西医普通型手足口病临床诊断标准和中医肺脾湿热证型的标准[1];其中男68例,女32例,年龄1~14岁,平均年龄2.85岁。入选病例就诊时发热和(或)皮疹症状出现不超过48小时;就诊时均有发热、口腔疼痛、拒食和手、足、口腔等部位有皮疹或疱疹。研究设计采用随机阳性药平行对照试验。将患者随机分为治疗组(中药组)32例,其中男性18例,女性14例;中西药组34例,其中男性18例,女性16例;西药组34例,其中男性16例,女性18例,3组性别、年龄、发病日程及病情相近,统计学无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法

治疗组中药的主要成分:连翘,金银花,黄芩,青蒿,牛蒡子,藿香,佩兰等。上述药物使用中药颗粒剂,每味药物各1包,1~3岁患者,每日半剂,分3次用普通白开水50~100 ml冲服,3岁以上患者,每日1剂,分3次,用普通白开水50~100 ml冲服,早饭前和午、晚饭后各服一次。对照组1(中西药组),在给予西药利巴韦林注射液治疗基础上同时给予中药颗粒剂,剂量和用法同中药组。对照组2(西药组),给予西药利巴韦林注射液15 mg/kg兑入5%葡萄糖100 ml静滴,每日1次。干预时间为3~7天,随访3天。

1.3 疗效评价指标

主要疗效指标为退热时间:(1)药物起效时间:观察应用药物后体温开始下降的时间(注:应用药物后体温开始下降≥0.5℃的时间)。(2)体温恢复正常时间:观察应用药物后体温恢复至正常温度的时间。

次要结局指标:(1)观察临床症状和体征完全消失时间。(2)重症转化率:定义为从普通型转为重症(例如中枢神经系统损伤、肺水肿、心衰、呼吸衰竭等)的患者比例。(3)皮疹/疱疹、口腔溃疡消失的时间:手足口病皮疹症状消褪时间(界定:无新的皮疹/疱疹和口腔溃疡发生,原有疱疹/皮疹结痂或脱落),口腔溃疡愈合时间等。(4)安全性结局:以不良事件作为计算依据。

1.4 统计学方法

将所有病人的资料按预先设计的EXCEL表格录入,采用SPSS 13.0软件分析。计量资料用均数±标准差表示,计数资料用率或构成比表示。多组间均数比较采用单因素方差分析。计数资料用率表示,双向无序资料采用行×列表χ2检验。所有的检验都是双侧的,P<0.05被认为具有显著性差异。

2 结果

2.1 3组患者治疗后体温比较

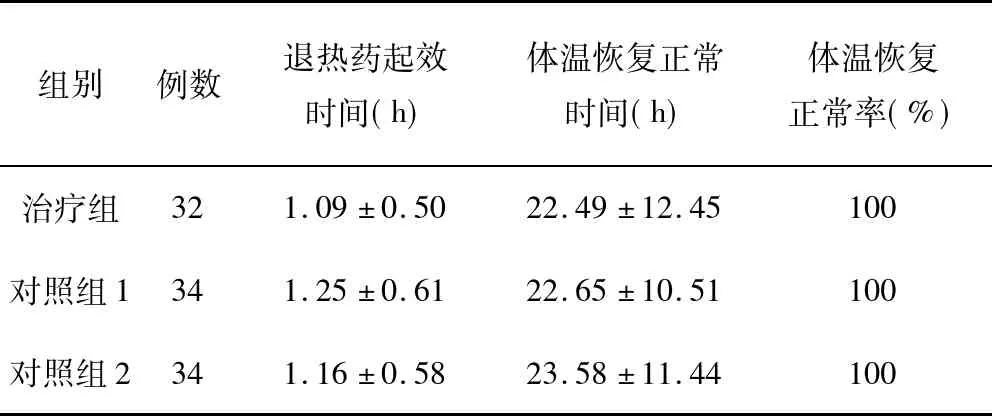

3组在退热药起效时间、体温恢复正常时间及体温恢复正常率方面比较,无显著性差异(P﹥0.05)。见表1。

表1 手足口病3组患者治疗前后体温比较

2.2 3组患者治疗后症状体征改善时间比较

3组在口腔止痛、口腔溃疡愈合及手足皮疹消退等方面,治疗组与对照组1无显著性差异(P﹥0.05),但与对照组2有显著性差异(P﹤0.05)。结果见表2。

表2 手足口病3组患者治疗后症状、体征改善时间比较

2.3 3组患者从普通型转化为重症率比较

本组100例患者有6例均在入院的1~2天转为重症,2例为对照组1,4例为对照组2,具有毒热动风证的表现特点,高热不退,易惊,呕吐,肌肉瞤动,或见肢体痿软,甚则昏矇,舌暗红或红绛,苔黄腻或黄燥,脉弦细数,指纹紫滞。

2.4 3组患者住院时间比较

治疗组住院时间平均为(6.8±0.7)天,对照组1为(7.1±0.5)天, 对照组2为(6.9±0.9)天,3组患者住院时间经 one-way ANOVA分析,差异无显著性(P>0.05)。

2.5 3组患者的不良反应发生情况

3组各有2例出现轻度恶心、食欲不振或肠道肠胃不适,不进行处理或停药后好转。

3 讨论

手足口病是全球性传染病,世界大部分地区均有此病流行的报道。手足口病是由多种肠道病毒引起的常见传染病,以婴幼儿发病为主。大多数患者症状轻微,以发热和手、足、口腔等部位的皮疹或疱疹为主要特征。少数患者可并发无菌性脑膜炎、脑炎、急性弛缓性麻痹、呼吸道感染和心肌炎等,个别重症患儿病情进展快,易发生死亡。少年儿童和成人感染后多不发病,但能够传播病毒。引起手足口病的肠道病毒包括肠道病毒71型(EV71)和A组柯萨奇病毒(CoxA)、埃可病毒(Echo)的某些血清型。EV71感染引起重症病例的比例较大。肠道病毒传染性强,易引起暴发或流行[2]。

在中医古代文献中尚无对手足口病的专门记载,根据手足口病有季节性、传染性,临床表现以发热、皮疹/疱疹、咽部疼痛等为主要表现,一般认为

手足口病属于疫病的范畴。西安市今年手足口病患儿发病和中医证候特点,其一是发病年龄的特点,主要为学龄前儿童,婴幼儿多见,小儿为“稚阴稚阳”之体,脾常不足,肺脏娇嫩,卫外不固,成为时邪疫疠的易感人群;其二是临床特点,主要以手、足、口、臀四个部位发生疱疹,疱疹不痛、不痒、不结疤、不结痂;其三是病位的特点,手足口病之邪主要滞留肺脾心三脏,病初多见肺卫症状,如发热、流涕、咳嗽,但卫分症状较短暂,继之邪毒转入气分,毒蕴结于脾,持续时间较长,湿热毒邪上熏于口或外发于四肢,则见手足口疱疹布散,心开窍与舌,邪毒循经上犯,则口舌疱疹;其四是变证危及生命,大多数患儿症状轻微,病邪多在卫、气、营分之间,很少深入血分,但少数患儿传变迅速,湿热邪毒,弥漫三焦,蒙上流下,内陷厥阴,出现高热、神昏、惊厥、抽搐等危症,易发生死亡;其五是证候特点,湿热瘟结是手足口病的主要证候特点;其六是在治疗上早期要抓住肺脾湿热这一病机关键,不仅要清其毒,解其热,而且要化湿透邪,使湿热毒邪无处遁形,防止变证、坏证的发生。

本研究用中药清热解毒,化湿透邪。治疗结果显示,患者退热药起效时间,体温恢复正常时间、住院时间等方面,与中西药和西药对照组均无显著差异。在缓解症状体征方面略优于西药对照组。未发现毒副作用和不良反应。手足口病目前现代医学尚缺乏有效的药物与疫苗,临床治疗上以对症处理为主要方法,而中医药对普通型手足口病有肯定的疗效,对于重症及危重症患者,提倡中西医结合方法进行治疗,发挥二者的优势,以期达到降低临床病死率的目的。

[1] 中华人民共和国卫生部.《手足口病诊疗指南2010年版》[EB/OL].(2010-04-21)[2010-08-18].http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohyzs/s3586/201004/46884.htm

[2] 中华人民共和国卫生部.《2008年手足口病预防控制指南》[EB/OL].(2008-05-03)[2010-08-18].http://www.gov.cn/gzdt/2008-05/03/content_960347.htm