路堤荷载下粉喷桩复合地基临界桩长的试验研究

2010-05-22吴东

吴 东

(中铁第四勘察设计院集团有限公司, 湖北武汉 430063)

对于水泥土桩复合地基的临界桩长已经有一些研究,如段继伟、龚晓南等通过单桩和单桩带台的现场足尺寸试验和有限元分析,研究了水泥搅拌桩的荷载传递规律,得出其变形等主要集中在临界桩长范围内的结论[1];秦建庆等以水泥土桩单桩复合地基静载荷试验为原型,采用三维有限元进行分析,得出水泥土桩复合地基存在临界桩长[2];张忠坤、殷宗泽等通过有限元分析,研究了桩土模量比及荷载分布情况对柔性桩临界桩长的影响,得出在路堤荷载作用下的桩体表现出临界桩长的结论[3];吴慧明从3×3桩复合地基模型试验中得到柔性桩复合地基存在临界桩长的结论[4];王祥通过广珠准高速铁路软土路堤粉喷桩试验,认为路堤荷载下粉喷桩复合地基存在临界桩长[5];马海龙等研究了有效桩长对承载力和模量的定量影响[6];这些研究认为水泥土桩复合地基存在临界桩长。但是,在实际的工程中,有的水泥土桩可以把荷载传递到桩身25 m以下[7],似乎与前面的研究结果相矛盾。那么,粉喷桩复合地基是否总存在临界桩长,本文通过两个铁路软土路堤粉喷桩复合地基的现场试验观测数据,从变形的角度对此进行探讨。

1 试验概况及工程地质概况[8-10]

1.1 广珠准高速铁路软土路堤试验段概况

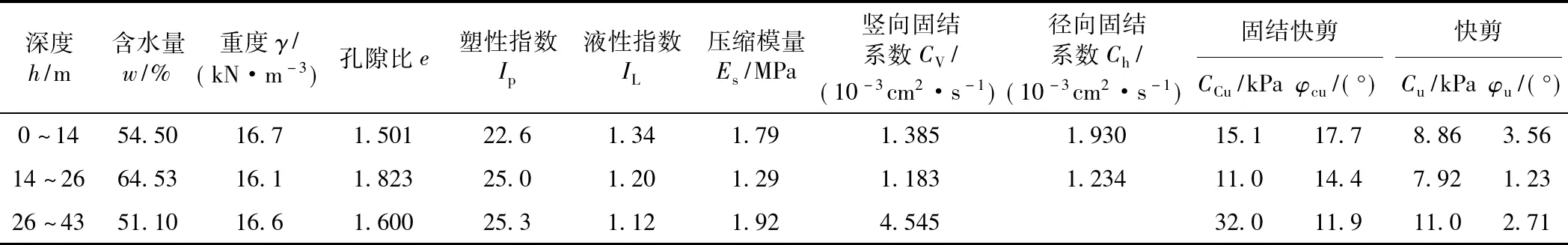

广(州)珠(海)准高速铁路及珠海港支线穿越广泛沉积第四系松软地层的珠江三角洲平原地带。试验路堤段地势平坦,场地及周围遍布渔塘、稻田。第四系海陆相沉积层自上而下为:①~②黏土—软黏土,厚14 m;③淤泥厚约12 m;④淤泥,厚5.5~17 m,⑤细砂、中砂夹黏土,厚2~7 m。

断面土层物理力学指标统计见表1。粉喷桩试验断面位置为DK122+410~DK122+450,路基面宽12 m,路堤中心实际填高7.0 m,埋设元件断面软土厚33 m。粉喷桩设计桩长16 m,桩径0.5 m,桩间距1.2 m,正三角形布置,置换率15.7%,喷灰量不少于45 kg/m。

1.2 高速铁路试验段概况

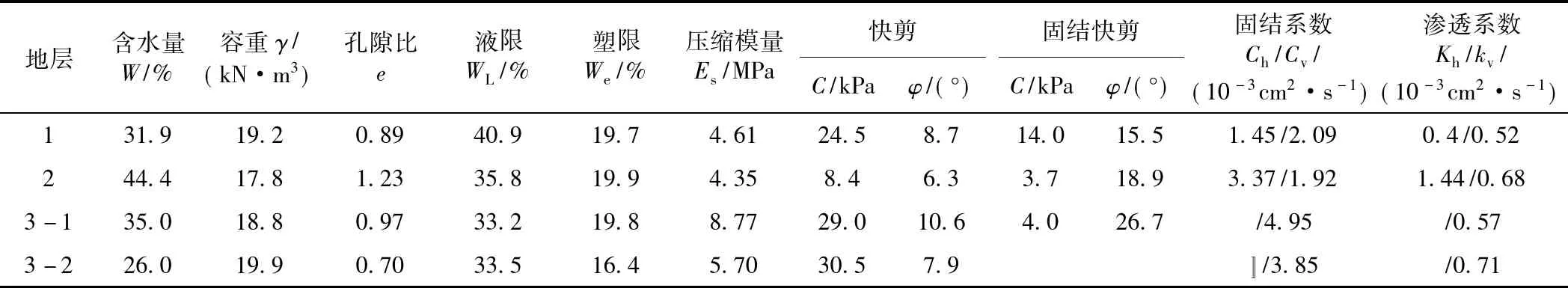

试验工点属太湖湖积平原,地形平坦。线路为双线,路基面宽14.2 m,线间距5.0 m。采用梯形断面,路堤中心实际填高5.57 m,路堤边坡坡率为1∶1.5。

粉喷桩处理段里程为0+155~0+276.51,桩长12.5~16.5 m,水泥掺入比15%,桩径0.5 m,路肩处间距1.2 m,边坡处间距1.4 m,排距为1.2 m,测试断面桩长12.7 m。

地层岩性自上而下分述如下:①黏土,厚2.8~3.1 m;②淤泥质粉质黏土,厚10.1~12.4 m;③-1,粉质黏土夹薄层粉砂,厚0~4.1 m,具中等压缩性;③-2,黏土,厚0~8.1 m,呈透镜体分布;其下为粉砂。

地基土物理力学指标统计分析见表2。

表1 广珠试验断面土层物理力学指标统计

表2 高速铁路试验断面土层物理力学指标统计

2 测试结果分析

地基的深层沉降采用分层沉降仪、通过埋设沉降磁环,对地基不同深度的变形进行观测。具体过程详见文献[5,8,9]。

2.1 地表沉降及深层沉降随荷载时间变化规律[5,9]

从广珠试验结果可知,在路堤填高较低时,沉降较小;当路堤从5 m左右快速填筑至设计高程时,处理区与未处理区的沉降速率均大为增加,拐点明显。

从高速铁路试验结果可知,随着荷载的增加,各深度的沉降也增加,加荷较快时,沉降发生的也较快;路堤本体荷载填筑完成后,各深度沉降逐渐得到收敛。

从文献[5,8,9]可知,两个试验的沉降及深层沉降的发展规律相同,不同的是沉降的大小,广珠试验地基的粉喷桩为悬浮桩,软土也比高速铁路试验段的深厚和强度低。因此,不论是加固区还是下卧层,其沉降比高速铁路试验粉喷桩复合地基的沉降大得多。

2.2 各部分压缩比值随时间及荷载的变化

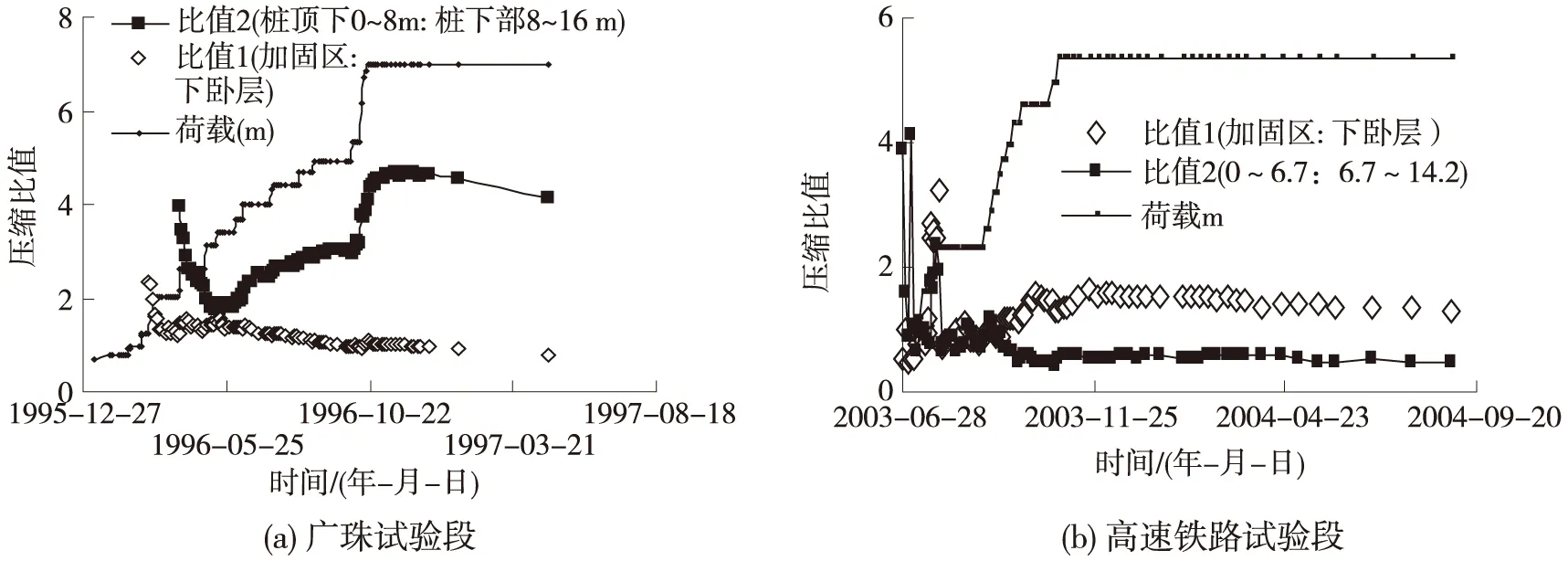

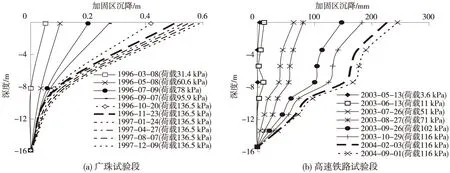

图1为粉喷桩复合地基各部分压缩比值随时间及荷载的变化曲线。

图1 粉喷桩复合地基各部分压缩比值随时间及荷载的变化曲线

图1中的比值1曲线变化迥异。图1(a)中比值1在加荷过程中变化较大,经历了从大至小、到大又变小的过程,其变化的转折点分别是:极限填高(指未加固地基的临界填筑高度,约3.7 m)、至5 m左右快速填筑时、进入预压期后。这说明随着荷载的增加,复合地基下部的压缩速率加快;至极限填高时桩上部土体压缩加快,至快速填筑时这种情况加剧,上、下部变形比值高达4.8左右。从整个观测期来看,复合地基上部压缩均大于下部压缩,尤其在高应力水平下更是如此。这表明该复合地基存在临界桩长,桩体的变形、轴力和侧摩阻力主要集中在临界桩长内的复合地基上,在较高应力水平下,临界桩长内的变形尤其显著。

图1(b)中比值1随着荷载的增加变化较小,进入路堤放置期后,比值基本保持不变,说明进入路堤放置期后,复合地基加固区的应力传递调整基本完成。

从整个观测期来看,粉喷桩复合地基加固区下部压缩均大于上部压缩,这可能与上部有硬壳层,土体性质较好有关。因此,对于桩体打穿软土层至相对硬层、桩体整桩强度较高且比较均匀的粉喷桩复合地基,并未见临界桩长现象出现。

从图1(a)中比值2可以看出,处理区与未处理区的压缩比值在填筑初期逐渐下降,说明这期间的压缩主要发生在处理区,应力集中在桩上。进入预压期约1个月后,两者的比值已小于1,这说明后期的压缩主要由下卧层的压缩引起。

从图1(b)中比值2可以看出,粉喷桩复合地基加固区与下卧层的压缩比值在填筑初期基本上是逐渐下降的,说明这期间的下卧层的压缩增加的比加固区的快,应力向下卧层传递。至进入路堤放置期后,比值基本保持不变,比值为4左右,这说明本试验段粉喷桩复合地基的压缩主要由加固区的压缩变形引起,即使进入路堤放置期后较长时间也如此。这也与广珠软土路堤试验粉喷桩复合地基压缩变形规律不同。

2.3 深层沉降沿深度的变化规律

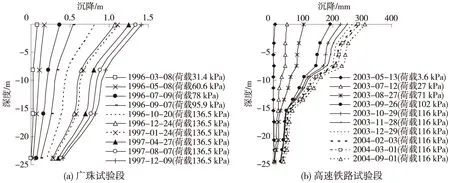

图2为粉喷桩复合地基沉降沿深度的变化曲线。从图2(a)可知,随着时间荷载的增加,各测点的沉降增加。在荷载较小时,各测点的沉降分布呈线性减小;随着荷载的增加,在接近桩底以下的土层沉降减小幅度增大。总体来看,广珠试验段粉喷桩复合地基下卧层的沉降较大,至地表下25 m仍然有较大的沉降发生。

从图2(b)中可以看出,随着时间荷载的增加,各测点的沉降增加。路堤本体施工完成后,即进入放置期后,各测点的沉降增加的很缓慢,说明停止加荷后,沉降得到了收敛。粉喷桩复合地基土体的沉降在15 m有一个突变拐点,在15 m以下土体沉降比其上有较大的减小,这一方面与粉喷桩复合地基加固区的应力扩散有关,另一方面也与15 m正是软土与其下相对硬层的分界,其下为相对硬层,压缩模量较大有关。

图3为粉喷桩加固区沉降沿深度的变化曲线。从图中可以看出,随着时间荷载的增加,两个试验粉喷桩加固区各测点的沉降增加。路堤施工完成后,即荷载稳定后,各测点的沉降增加的很缓慢,说明停止加荷后,各测点的沉降得到了收敛。

图2 粉喷桩复合地基沉降沿深度的变化曲线

图3 粉喷桩复合地基加固区沉降沿深度的变化曲线

从图3可以明显看出,广珠软土路堤试验段粉喷桩加固区的沉降分布与高速铁路试验段的有较大的差异。广珠软土路堤试验粉喷桩加固区上半部(0~8 m)的沉降沿深度的分布衰减的很快,尤其是在荷载水平较高时;而下部(8~16 m)沉降量较小,且沿深度的衰减比上部缓慢。高速铁路试验粉喷桩加固区的沉降沿深度的分布基本相同,按照相同的斜率衰减。

这表明,对于广珠软土路堤试验粉喷桩复合地基存在临界桩长,其变形主要集中在临界桩长的范围内;而高速铁路试验粉喷桩复合地基不存在临界桩长,在加固区内并未见沉降的突变现象发生。

3 原因分析

从有关研究中的相关资料可知,结论得出“搅拌桩不存在临界桩长”的大多桩体打穿软土,桩体的质量(强度)较好且比较均匀;而结论得出“存在临界桩长”的大多为桩体未打穿软土,桩体下部的强度相对较低。文献[1]中,粉喷桩桩长12.5~15 m,表层黏土加淤泥质粉质黏土加淤泥深度为21.47 m,桩身强度沿深度呈明显的衰减趋势;文献[2]中,粉喷桩桩长10 m,表层为素植土及粉质黏土共4.3 m,其下为淤泥质粉质黏土夹砂6.2 m,淤泥质黏土11.5~13 m,因此桩底下为淤泥质黏土;文献[4]中,土层除了表层为根植土及黏土外,其下为淤泥质黏土和淤泥,桩底下为深厚软土;广珠软土路堤试验中桩底下同样为深厚软土;文献[6]中,水泥土桩桩长3~7 m,清除第(1)、(2)层后,(3-1)层4.7~10.45 m、(3-2)层3.75~11.15 m,桩体底下为软土;文献[11]桩长为6 m,表层3 m为粉质黏土,其下为淤泥质粉质黏土,层厚约10.1 m,桩底下为软土。而文献[7]中,桩长27 m,打穿了软土层,且桩身下部水泥土强度也有保证。

另外,有些文献采用载荷试验得出粉喷桩的有效桩长[12],由于载荷试验的影响深度有限,结论可能并不具有说服力。

4 结论

在论文试验的条件下,从变形角度,得出如下结论:

(1)通过对两个铁路软土路堤粉喷桩复合地基试验可知,对于桩体下部强度较低、桩体以下存在软弱下卧层的粉喷桩复合地基存在临界桩长,而对于桩体整体强度比较均匀,桩体打穿软土层至相对硬层的粉喷桩复合地基,不存在临界桩长。

(2)临界桩长的确定对粉喷桩复合地基的应用意义较大,在常规的水泥掺入比、桩径等条件下,粉喷桩复合地基的临界桩长并非总是存在,其存在与否与地质条件、粉喷桩桩身强度的分布、桩体是否打穿软土层等因素有关。这就要求设计者在进行粉喷桩设计时,要考虑这些因素,根据具体的工程要求进行设计,才能取得较为满意的处理效果。

(3)临界桩长的影响因素较多,本文的结论是否具有普遍意义,有待进一步的验证研究。

致谢:

试验工作由铁四院、同济大学、中铁二十局集团有限公司等共同完成,对参加试验的所有人员表示衷心感谢!

[1]段继伟,龚晓南,曾国熙.水泥搅拌桩的荷载传递规律[J].岩土工程学报,1994,16(4):1-8

[2]秦建庆,孟杰庆.考虑土的非线性的水泥桩复合地基特性分析[J].岩土力学,1998,19(3):54-58

[3]张忠坤,殷宗泽,曹正康.复合地基临界桩长的研究[J].岩土工程学报,1999,21(2):184-188

[4]吴慧明.不同刚度基础下复合地基性状研究[D].杭州:浙江大学,2000

[5]王祥.粉喷桩在深厚软基处理中的试验研究[J].岩土工程学报,2001,23(4):513-515

[6]马海龙,陈云敏.水泥土桩长等对承载力及模量影响的定量分析[J].岩土工程学报,2003,25(6):720-723

[7]何开胜,陈宝勤.超长水泥土搅拌桩的试验研究和工程应用[J].土木工程学报,2000,33(4):80-85

[8]铁道第四勘察设计院.连云港软土地基筑堤试验研究[C]∥软土地基试验研究文集.武汉:中国地质大学出版社,2001:213-237

[9]铁道第四勘察设计院.软土地基沉降估算方法及不同地基处理方法加固效果研究报告[R].武汉:铁道第四勘察设计院,2005

[10]铁道第四勘察设计院.软土地基综合勘探精度及物理力学参数选取方法研究[R].武汉:铁道第四勘察设计院,2005

[11]张忠坤,李海斌,殷宗泽,等.路堤下复合地基临界桩长探讨[J].岩石力学与工程学报,2004,23(3):522-526

[12]王朝东,陈静曦.关于水泥粉喷桩有效桩长的探讨[J].岩土力学,1996,17(3):43-47