凯文.凯利:我用思考让上帝惊喜

2010-05-14袁野

袁 野

2010年12月4日,北京798的尤仑斯当代艺术中心报告厅里,凯文.凯利(Kevin Kelly)和曾任谷歌中国区总裁的李开复以及3G门户网总裁张向东在台上坐而论道,台下挤满了慕名而来的听众,连场外的广播区也被挤得水泄不通。

“在一个由少数大公司掌握着通往某类信息的途径的今天,互联网是否还能像以前一样开放?”李开复突然发问。“这确实是一个很棘手的问题,”凯利不得不承认,“我们有两条路可走,一条是走向更多围墙圈起来的一个个封闭小空间,另一条是回到有更多开放性的状态。不过我想,我们已不太可能再拥有一个完全平等化的互联网了。”

38年前的凯利也许压根没想过,自己的生活有一天会和这个世界上最前沿的技术如此紧密地挂钩。彼时的他20岁,迷惘,从大学休学一年,在海边日夜读书寻求内心的出路。那个时候的美国,越战还在进行中,国内反越战的学生运动如火如荼。而冷战的阴云越积越重,美苏之间剑拔弩张。那时的凯利,觉得科技并没有给人类带来幸福,他不知道自己和他的同类要去向哪里。

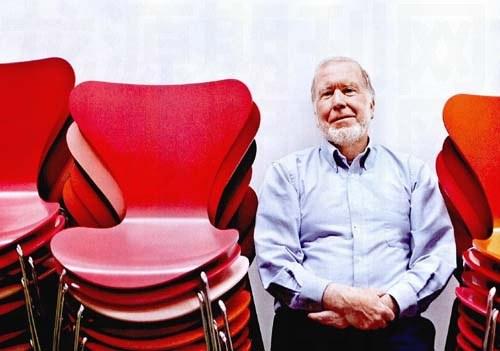

凯利生于1952年,喜欢被人称为“KK”。他是美国著名的互联网生活杂志《连线》的创办主编,身兼作家、摄影家、自然保护者等数重身份。不过,KK最看重的是“数字文化”(Cyberculture)的观察家和参与者——并以此身份提出了可能是这个星球上最前卫最大胆的科学预想之一。

1994年,凯利42岁,这个大学辍学生在美国出版了自己的大部头著作《失控:机器、社会与经济的新生物学》(Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, and the Economic World),讲述了“去中心化”的失控状态将如何引导互联网走向生物智能化。凯利称之为“新生物文明”,并认为人类将走向和机器一同进化的阶段。

而此时,互联网在美国也只是刚刚兴起。人们在兴奋地谈论着信息高速公路,甚至还没有多少人意识到信息爆炸即将来临。然而,就在这个时候,凯利却已经提出了大众智慧、云计算、物联网、虚拟现实、共同进化、网络社区、网络经济等概念。对于当时的世界,这些概念似乎太过“失控”,并没有多少人能够理解——尽管十多年后,这些概念正在逐渐变成现实。

16年后,凯利的这本“旧作”终于被翻译成中文,由新星出版社在国内出版。不过,即使以今天的眼光来看,凯利当年提出的想法一点都不过时,而其深刻的洞见,在未来很长时间应该还会给人们巨大的启发。对此,凯利自己亦非常自信。“我在1990年开始写这本书,这本书在今天与20年前同样有效,需要更新的仅仅是一些事例。”

凯利的自信不是没有道理的。尽管最初的销售成绩并不理想,但敏锐的思想一定会找到它敏感的知音。1999年上映的《骇客帝国》将该书列入了该片演员必读的3本书之一。基努.里维斯曾透露,导演告诉他在读完《失控》及另外两本书之前,不要翻开剧本。而在该书出版后的十几年间,其思想也不断地震惊着接触到它的人们。2006年,《长尾理论》的作者克里斯.安德森在亚马逊网站上评价该书是“少有的一年比一年卖得好的书”,“那时人们还无法想象博客和维基等大众智慧的异军突起,凯利却分毫不差地预见到了。这可能是过去10年来最聪明的一本书。”

这本书具有近似《资本论》的分量

“这本书具有近似《资本论》的分量。”该书中文版的策划编辑黄欧对《中国新闻周刊》评价说。

“在我读过的书中,可以说,没有一本能像《失控》这样引起我的共鸣,使我能藉以印证过去所学所得以及所经历的,并指导我未来的旅程。”赵嘉敏,该书的审校,著名的翻译网站“东西网”的创始人,如是评价。而在组织该书的翻译过程中,赵嘉敏也结结实实地体验了一把“失控”和“去中心化”的状态。

《失控》的翻译工作从2008年5月就开始了。当时赵嘉敏及其团队在评估原作后认为,这样一个“大部头”,绝不能采用多人协作的方式,否则很难保证质量,因此他们将该书交给了一位身兼清华数学系学士和北大哲学系准博士学位的译者。然而,半年过去了,翻译进度大大落后于计划——只完成了初稿的四分之一。赵决定铤而走险,通过网络社区公开招募,选定了另外8名译者。这个由大学生、老师、公务员及其他职业者组成的虚拟团队很快进入了工作状态。而从组成之日起,他们也进入了一种“失控”的状态。

团队创建了维基页面和Google小组,将《失控》原文的章节贴在网络上,译者可以自由认领自己喜欢的段落,所需要的只是在维基页面的章节后面标上自己的ID。有的译者会小心翼翼地认领半章,而有的译者还会从别的译者手中“索求”自己喜欢的部分。赵嘉敏要做的,只是认真地维护一张进度表格,每周向组员们汇报进度。然而就在这样一种“混乱”的状态中,仅仅过了一个半月,全书的初稿竟然就奇迹般地完成了。随后,小组又进行了两轮互校及一次润色,并为该书贡献了400多个注解,长达700页的第一版的中文《失控》用了5个月的时间就诞生了。

对此,凯利感到既惊喜又惊讶。按他的说法,《失控》的中文版并非由一位专业的作者来完成,而是由一些业余爱好者通过一个非常松散的去中心化的网络协作完成了,这正好是他在书中描述的“蜂群思维”的体现,或者叫做“众包”。

“这是一个白痴的选举大厅,由白痴选举白痴,其产生的效果却极为惊人。这是民主制度的真髓,是彻底的分布式管理。”凯利在书中写道。在他看来,当按照一定规则行事的个体集聚到一定程度时,就会产生像蜂群一样的效果,虽然没有中心,但却可以像一个整体一样行动。他借用美国昆虫学家威廉.莫顿.惠勒在《作为有机体的蚁群》中的观点支持自己:无论从哪个重要且科学的层面上来看,昆虫群体都不仅仅是类似于有机体,它就是一个有机体。而凯利,则将这个观点,推广到了互联网和机器上。

凯利认为,互联网带来的“去中心化”,使得网络终端连接的世界,也在整体上具有了生物的智能性。“当人造与天生最终完全统一的时候,那些由我们制造出来的东西将会具备学习、适应、自我治愈,甚至是进化的能力。这是一种我们还很难想象的力量。数以百万计的生物机器汇聚在一起的智能,也许某天可以与人类自己的创新能力相匹敌。”他在书中论述道。“将生命的力量释放到我们所创造的机器中的同时,我们就丧失了对他们的控制。”“但在我看来,这却是个最美妙的结局。”

凯利的观点显得惊世骇俗,而赵嘉敏却认为,这很像中国传统哲学中“周而复始”和“物极必反”观点的科技化版本。“凯利认为,总体上,技术越来越接近生命系统,越来越有机化了。技术的发展好像离自然越来越远了,但其实是更接近自然的生命系统了。”赵嘉敏告诉《中国新闻周刊》。

发现另一个亚洲

凯利说他少年时的梦想是给自己建一座完全“绿色”的房子,只依靠绿色能源就能自给自足的房子。不过,在实现这个梦想之前,他离开了美国,只身来到亚洲。“我读到诗人惠特曼的《草叶集》,他在诗集里描写路途中遇到的各种人,农民、渔夫、矿工。我被深深地打动了,觉得自己也非旅游不可。”凯利说。

因为正好有朋友在台湾读书,凯利决定去亚洲旅行,而他第一站则选择了香港和台湾——尽管之前他对中国一无所知——从未吃过中餐,只认识一个中国人。从此,这个20岁的美国年轻人开始了长达8年的亚洲“游侠”生涯。

那是一个特殊的时代,亚洲的大部分地区尚未西方化,展现在凯利面前的是一个“完全不同的世界”。和秩序井然的西方世界相比,亚洲显得混乱和无序。然而,在混乱无序的状态下,一切又显得相安无事。“亚洲给了我新的视角”。这一切,令凯利着迷,也使得他的旅行充满了冒险色彩。

“在那之前,有特殊技术或者有钱的人,才能进行这种旅行,”凯利说,“而在那之后,旅游则变得既便宜又舒适。”而凯利的亚洲生涯,则完全是在充满未知的状态中进行的,“没有计划也没有目的,根本不知道下一站会遇到什么”。同时他还没有钱。实在支撑不下去的时候,凯利会间或回到美国找份零工,攒够钱又继续回到亚洲。

凯利一路走一路拍照,这些照片在多年后集结成了一本叫《亚洲的优雅》的摄影集。不过,这一切在他27岁的时候宣告结束。那一年,因为意外地在耶路撒冷经历了一场“神奇的宗教体验”,凯利变成了一名虔诚的基督教徒,并决定像一个只有6个月寿命的人一样开始生活。他开始匿名捐钱,看望亲友,学会了与父母和平相处。

1980年,他回到了美国,这个与西方世界脱离了8年的穷小伙开始接触电脑,学习使用电脑的各种功能整理自己的文稿和摄影作品。“在这之前,我认为技术是冷冰冰的东西,没有人性的东西。”他告诉《中国新闻周刊》。然而,“当我将电脑链接上电话线之后,我发现了一个新天地。网络对我来说,就像是一个新的国度,另一个亚洲。”凯利回忆到。他开始用电脑写作游记,也开始用电脑写作关于网络的一切。

1984年,他为《新时代期刊》(New Age Journal)写了一篇封面故事《网络国度》。“我以写作旅行手册的方式向人们介绍网络上正在发生的一切。”凯利说。这一年,他读到一本关于黑客的书,于是产生了将书中提及的这些人都召集到一起的想法。因此,全球首届“黑客大会”在凯利和他的同事们的努力下在加州召开了。一年后,著名的《连线》杂志也在凯利和他的朋友手中诞生了。

“我发现网络非常地具有社会性、人性,非常温暖。”凯利说,“它是有机的,好像是科技的另一张面孔一样。”凯利说,网络生活改变了他对科技的看法。1987年,凯利得知一个叫做“人造生活会议”的科技会议在墨西哥召开,没钱住旅馆的他,背着帐篷就出发去参加会议了。他将会议讨论的话题发到网络上,收到了大量反馈。“我后来觉得有必要将会议中那些观点写成一本书。”他说,“这次会议给《失控》的创作奠定了基础。”

不过到真正动笔,已经是3年之后。在这3年中,凯利参加了数次相关的会议,采访了一个又一个自己感兴趣的人。在积攒够资料之后,又花了4年时间,写作《失控》。“当然,我并不是全职在写这本书,我还得为《连线》工作。”凯利笑着说。

尽管对网络洞察非凡,但在现实生活中,凯利却似乎经常有意和科技保持着一定的距离。他没有智能手机,甚至几乎不使用笔记本电脑。

“这可能和我的宗教信仰有关。”凯利解释说,“作为一个基督徒,我每周日一定不会工作,而要去做礼拜。但这并不意味我厌倦了工作。相反,我用这一天去反思,确认我做的是否是正确地工作,以确保下一周我能够更好地工作。”

凯利说,有时候和科技保持一点距离,就像每周日停止工作一样,只是给自己一个确认方向的时间。

很明显,基督教在凯利的生活中扮演着重要角色。尽管思考着整个人类的未来,凯利却认为自己只是在完成让上帝惊喜的使命。

“上帝赋予了生物自由意志,而他赋予生物自由意志的目的,是要让他们去创造其他东西,那些他没有直接创造的东西。他说,‘我给了你们自由意志,现在你们为我创造惊喜吧。”凯利说,“而我们人类的任务,就是给上帝创造惊喜。因此,我们将会制造机器人以及其他人工智能机器,它们也将带给我们惊喜。”★