嵇康四言诗源于“国风”论

2010-05-09北京大学中文系北京100871

□吴 可(北京大学中文系, 北京 100871)

“四言诗”自《诗经》三百篇以降,辉煌灿烂,然而延绵至魏晋时期,渐行渐消,最终衰落。取而代之的是新兴的五言诗。然而,就是在魏晋五言诗歌成熟兴盛时期,四言诗在曹操、嵇康、陶渊明等人的手中得到了中兴,散发出迥异的光芒。而曹操、嵇康、陶渊明三人中,又以嵇康创作四言诗的数量最多。嵇康(223-262),字叔夜,是正始文学的代表作家之一,作为“竹林七贤”的一员,其诗以表现追求自然、高蹈独立、厌弃功名富贵的人生观为主要内容。现存诗五十余首,有四言、五言、七言和杂言,而以四言成就最高。他的四言诗是继曹操之后又一批成功之作。嵇康纯粹的四言诗(不包括四言中夹杂五言)共30首,几占其全部诗歌的三分之二。除了数量众多外,其四言诗的艺术成就也达到了相当高的水平。学界关于嵇康四言诗的渊源关系已有研究,如崔宇锡《魏晋四言诗研究》,将嵇康放在时代的大背景下加以考察,认为嵇康四言诗,虽有继承《诗经》及曹操四言诗之痕迹,不过,嵇康以清俊之风格,别开四言诗之新境界。然笔者以为,支撑观点的论据显得不足。不少学者则认为嵇康的四言诗是沿袭汉代四言诗、曹操四言诗的一脉下来的,笔者认为欠妥。本文拟从词法、句法、章法、韵法等角度论述嵇康四言诗源于《诗经》“国风”的提法。

一

词乃诗歌最基本的构成要素,相应的词法也就成了诗歌最基本的结构规则。嵇康四言诗在词法层面从《诗经》的国风和小雅中汲养甚多。

首先,嵇康四言诗中大量引用、化用国风、小雅中成句。“叔夜四言诗,时多俊语,不摹仿《三百篇》,尤为晋人先声。”①笔者以为谬矣。嵇康四言诗虽时有俊语,这一点不否认,但嵇康四言诗中,也有很多词句出自《诗经》,或直接引用,或稍加变化,点缀于诗行之间。据笔者粗粗统计,嵇康四言诗中直接取自《诗经》的成语、成句多达19处。如:

(注,一句有多个出处的,表中只列其一)

此外还有化用《诗经》成句的,如:

?

从表中可以看出嵇康对国风和小雅非常喜爱,对邶风等变风则更是情有独钟。“变风微婉优柔者,惟邶风篇什最多,”②“以其(指邶风风和卫风——笔者注)语意真切而得于性情之正故也”③,可见,邶风等变风,确是吟咏出于性情,少做作,是真实情感的流露。引用邶风成句,古人之真性情与嵇康之真性情相得益彰,又因其委婉优柔,使得短促的四言诗歌节奏得以舒缓,适合忧伤怅惋感情的抒发。此外,嵇康随性情所至引用成句,几不见有意为之的痕迹,有信手拈来、浑然天成之妙,而不似后人拙劣地牵强引用,矫态百出。是以,嵇康四言诗,气韵生动,清新流畅,与国风的内蕴确有相通之处。另外值得注意的是,嵇康诗中的引用,多出现于《四言赠兄秀才入军诗》十八章等短诗,相反,在《幽愤诗》这样的长诗里,《诗经》成句的引用极少,而对“老庄”的化用增多,虽无太多成句,但却在诗行背后濡染了浓得化不开的小雅的哀怨情绪。

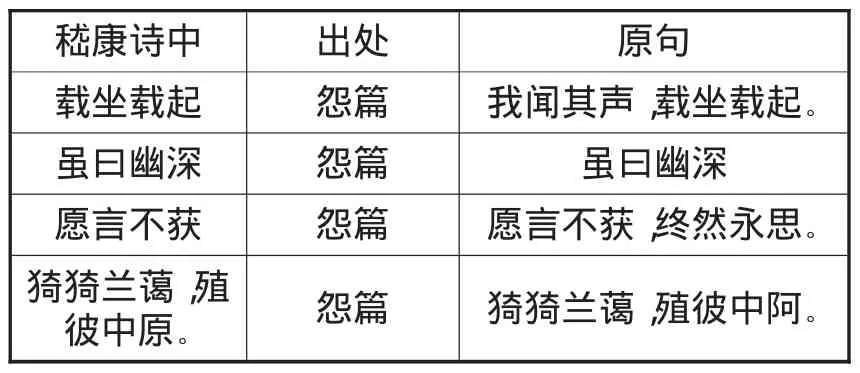

此外,嵇康对张衡四言《怨篇》的化用也直追国风遗韵。许学夷《诗源辩体》评价道:“张衡,四言《怨篇》,得风人之致。”④《文心雕龙·明诗》也评价说:“至于张衡《怨篇》,清典可味。”如:

?

可见,嵇康通过近学张衡四言达到了远承国风的效果。

其次,嵇康四言诗明显地继承了《诗经》大量运用叠词、联绵词的优良传统。《诗经》中叠词、联绵词俯拾即是,如“蒹葭”、“雎鸠”、“鸳鸯”、“窈窕”;“关关”、“采采”、“萋萋”、“喈喈”等。嵇康继承了这一传统,其四言诗中叠词、联绵词多达38处,如“鸳鸯”、“慷慨”、“优游”、“踟蹰”、“襁褓”、“泣涕”;“肃肃”、“邕邕”、“交交”等等,几乎一首诗中就要有一个叠词或者联绵词。38处叠词、联绵词散落各处,尤以《四言赠兄秀才入军诗》十八章、《四言诗》中居多。运用叠词和联绵词可以看作是对《诗经》重章叠唱、回环复沓手法的有意借鉴,对于单调的四言节奏,叠词、联绵词无疑可以起到调整节奏、增强声律,营造回环悠长的气氛的作用。叠词、联绵词在汉代四言诗中的运用没有如此广泛,汉代韦孟四言诗中出现9处,韦玄成四言诗中出现4处,而且还都是叠词,而少联绵词;汉代乐府中,叠词虽有运用,但也是零星点缀,且少联绵词;曹操四言诗中,《观沧海》3处,《冬十月》2处,《土不同》1处,《对酒当歌》4处,也是叠词居多,联绵词只有3个,是“萧瑟”、“灿烂”和“徘徊”。这与嵇康诗中大量运用联绵词形成对比,就这一点来看,嵇康与汉代四言诗、曹操四言诗存在较大的差异。

再次,嵇康四言诗在虚词上也有明显承袭《诗经》的痕迹。在《诗经》里,大量虚词存在,像“言”、“其”、“止”、“焉”、“斯”、“乎尔”、“兮”、“有”、“矣”、“于”、“哉”等。其中很多虚词,到了后来用得越来越少,如形容词词头“有”。嵇康的四言诗沿用了《诗经》中一部分的虚词,且频率较高,如“矣”、“言”、“其”等,尤以“言”字最为突出,而没有“斯”和“兮”。汉代诗歌中却存在比较多的“兮”和“斯”,如刘邦《大风歌》“大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方”;四皓《紫芝歌》“富贵之畏人兮,不若贫贱之肆志”;韦孟《讽谏诗》“彤弓斯征,抚宁遐荒……我邦既绝,厥政斯逸……左右陪臣,斯惟皇士……我王如何,曾不斯览?……”曹操和阮籍的四言诗中以上虚词的成分就更少了,“言”、“有”、“斯”很少很少,甚至有的诗章完全不用虚词,如曹操的《土不同》,就没有虚词的参与。嵇康四言诗有一个虚词“只且”,虽只出现过一次,但却是一个非常特别的虚词。汉代四言诗中无此用法,曹操、阮籍四言中亦无此,就是后代诗歌中也很少用到,而“只且”在《诗经》中出现过,如《邶风·北风》“其虚其耶?极亟只且”;《王风·君子阳阳》“其乐只且”。

《诗经》里,一句中可以有两三个虚词,如“吁嗟麟兮”(《周南·麟之趾》。总体说来,虚词使用频率高,句式的虚化程度大。这与当时的语言以单音节为主有一定的关系,如不借助虚词而要凑齐2+2四音节,有时会比较困难。到了魏晋,语言由单音节逐步转化过渡到双音节,这样实词化的程度就必然会提高。曹操以“势”为诗,大量使用虚词显然不利于凌厉磅礴的气势形成,反而有消解的作用,因此曹操诗中虚词比较少。阮籍虽也是“竹林七贤”之一,但就个人旷达潇洒、气骨风度等层面来说不及嵇康,就其艺术追求层面来说,也不是主要追求空灵自由,而是行文多谨慎、隐晦,口不臧否人物,故也较少采用虚词,而钟情于用典。嵇康与他俩都不同,他追求的是“采薇山阿,散发岩岫。永啸长吟,颐性养寿”(《幽愤诗》)的生命方式,再加上自身信仰的自然派玄学,使嵇康其人及其四言诗呈现出清俊、空灵的生命境界和艺术境界,而虚词的运用,显然契合了这一点。

是以,《诗经》犹如一个巨大的艺术宝库,源源不断地给予嵇康以滋养,而又以国风、小雅为主,嵇康四言诗自然便浸染上风人之致了。

二

严羽《沧浪诗话》认为句法是诗歌用工三处之一“,句法尤为诗篇之要素。苟不得其法,则前后舛乱,彼此,或了不相应,或绝无关系,或显相攻击。”⑤句法可分为一句之内的法则以及两句之间的勾连。嵇康的四言诗无论是在句内之法还是在句间之法都有很明显的承袭《诗经》的痕迹。

首先,句内之法,主要体现为典型句式的选取,明显受到《诗经》的影响。通过仔细阅读嵇康的四言诗,根据虚词在句子中的位置和作用,以及出现次数多寡,列出如下几种常用句式:

(1)v/adj+彼+np

此种句式在嵇康诗中广泛运用,举例如下:

泳彼长川,言息其浒。(《四言赠兄秀才入军诗》其三)

徒恨永离,逝彼路长。(《四言赠兄秀才入军诗》其八)

轻车迅迈,息彼长林。(《四言赠兄秀才入军诗》其十二)

嘉彼钓叟,得鱼忘筌。(《四言赠兄秀才入军诗》其十四)

婉彼鸳鸯,戢翼而游。(《四言诗》其二)

猗猗兰蔼,殖彼中原。(《四言诗》其六)

这种句式在《诗经》中也大量存在,如:

陟彼高岗,我马玄黄。(《周南·卷耳》)

遵彼汝坟,伐其条枚。(《周南·汝坟》)

在以上对比中,可以看出,无论是《诗经》还是嵇康诗中“,v+彼+np”的数量要多于“adj+彼+np”。此种句式,汉代“二韦”诗句中各出现2次,阮籍四言诗中出现5次,且没有一例是“adj+彼+np”,而曹操诗中则根本没有这种句式。由对比可见,《诗经》呈现的句式跳过曹操,直接而又充分地体现在嵇康诗中。据此可推,在这种句式的承袭上,嵇康直接师承《诗经》,而曹操很可能与《诗经》无甚大关系,倒是有可能和用此种句式也极少的“二韦”有相通之处。

此句式为什么会在嵇康四言诗中大量出现?我认为这是暗合了魏晋时期名士风度的缘故。如“泳彼长川”“、陟彼高岗”,节奏呈现出明显的升—降—升的特点,特别适合吟诵,而起伏的节奏又颇似魏晋名士大开大阖的潇洒风度,也颇似嵇康放荡不羁的个性。如此荡气回肠的句式,非常适合情感的宣泄。

(2)V+言+其他

此句式在嵇康诗中也有运用。比如:

驾言出游,日夕忘归。(《四言赠兄秀才入军诗》其十三)

愿言不获,怆矣其悲。(《四言赠兄秀才入军诗》其十三)

对比《诗经》:

驾言出游,以写我忧。(《邶风·泉水》)

寤言不寐,愿言则怀。(《邶风·终风》)

愿言思伯,甘心首疾。(《卫风·伯兮》)

此句式并非大开大阖,而呈现出低婉咏叹的情态,颇似小桥流水,其后往往接上情感更为低回的句子。嵇康虽然狂放不羁,但内心还是有着含蓄内敛的一面,此句式则和内敛较为对应。另外,在嵇康诗中,此句式的出现,往往意味着诗人情感的变化。

(3)言×其×

嵇康诗中此句式主要集中在《四言赠兄秀才入军诗》十八章的前几首中。而此句式也为嵇康诗中所特有,“二韦”、曹操、阮籍诗中均无。如:陟彼高岗,言刈其楚。这种句式直接承接《诗经》,如《魏风·汾沮曲》“彼汾一方,言采其桑。”虽然在嵇康诗中只有两处,但从这两处也可以看到嵇康与阮籍、曹操等人的不同。

(4)载+v载+v/靡+v靡+v

此句式也是《诗经》里经常出现的句式。《诗经》中也有“载+adj载+adj”的句式,此处“载”为语助词。若是后面跟着动词v,则类似于现代汉语的“一边……一边……”,如:

载玄载黄,我朱孔阳,为公子裳。(《豳风·七月》)

既见复关,载笑载言。(《卫风·氓》)

迟到迟迟,载渴载饥。(《小雅·采薇》)

泛泛杨舟,载沉载浮。(《小雅·菁菁者莪》)

大命近止,靡瞻靡顾。(《大雅·云汉》)

嵇康四言诗中则没有“载+adj载+adj”句式,有的只是“载+v载+v”,而曹操四言诗中无此句式。嵇康用这一句式来表现前后交替或者同时发生的动作,常常起到言简意赅,入木三分的效果,如:

仰彼凯风,载坐载起。(《四言赠兄秀才入军诗》其三)

通过以上几组比较典型的句式的分析,我们便清楚看出嵇康四言诗与《诗经》的密切关联。嵇康对《诗经》句式的选用并非出于刻意,往往信手拈来,是以,常有自然朴实之妙。许学夷却认为嵇康四言诗“稍入繁衍”,惑矣。就嵇康所用《诗经》常用句式来看,发乎性情,简洁明了,近乎口语,又少艰涩,对于嵇康这个不喜欢拘束的人来说再合适不过,何来“繁衍”之说?若是与句式无关而是指内容繁衍,似乎也讲不通。因为用最简洁的语言表达最丰富的内容,这恰恰是四言诗的命脉所在。我们看嵇康四言短诗,或抒情、或说理,意境空灵,无多余的杂质,若是芜杂、繁衍,何以至此?

嵇康不仅继承诗经句式,而且还有新变。“原来的两句一意变成了一句一意,单个四言句就可以形成独立的语法结构。”⑥即嵇康四言诗中,单句四言主谓或者动宾等这些句式已经非常多了,单句语义指向明确,意义完整,如“:少遭不造”,很清楚地说明了小时候遭到不幸的事实,而单看“鸳鸯于飞”,意义指向却不甚明了,必须要和“啸侣命俦”合起来,意思才明晰。四言单句意义越发独立的现象,在阮籍诗中也存在,可以看作四言诗发展的大的趋势。

其次,嵇康四言诗句间之法也多从《诗经》中化出。句与句之间的勾连是诗意得以贯通的一个重要条件,也是一首诗内部逻辑的重要体现。就嵇康四言诗观之,常用的方法有对偶和自然流转,而这些手法早在《诗经》中便已有了成熟的运用。

对偶的手法在《诗经》有广泛的运用,最典型的莫过于“昔我往矣,杨柳依依,今我来思,雨雪霏霏”(《诗经·小雅·采薇》)。嵇康四言诗中对偶的句子也挺多,如“仰落惊鸿,俯引源鱼”;“左揽繁弱,右接忘归”等。

《诗经》中不乏自然的流转,如“求之不得,寤寐思服,优哉游哉,辗转反侧”(《诗经·周南·关雎》)。通过自然的流转,情绪的变化被模拟得生动逼真。嵇康四言诗继承了《诗经》自然流转的手法,如“嗟余薄祜,少遭不造”;“母兄鞠育,有慈无威”等等,其两句之间要么有时空上的相继,要么有因果关系,但最重要的还是感情的一以贯之。

不过我认为,嵇康四言诗句间的勾连用得更多的是对偶与自然流转相结合的方法。既有对偶的整饬之美,又不损害情感的流动,从而使得诗歌生成较为空灵清新的意境。试看:

目送归鸿,手挥五弦。(《四言赠兄秀才入军诗》其十四)

朝游高原,夕宿中州。(《四言赠兄秀才入军诗》其二)

王世祯评价说:“手挥五弦,目送归鸿,妙在象外。”出语清俊,在自然流转的基础上,加上对偶的工饰,即使不用诗三百篇语,也可以取得超越三百篇的艺术效果,这正是嵇康对诗三百的突破。

嵇康的句间之法由《诗经》生发出来,并没有就此停止。“嵇康对于实字四言体最大的贡献是句序的寻求。他利用诗经的典型句式,找到一种以排比对偶相结合的句序,即两行隔句相同的句式排比再加一组对偶的固定程式。”⑦评者一语点破嵇康对《诗经》的承继和创新。如“:穆穆惠风,扇彼轻尘。奕奕素波,转此游鳞。”(《四言赠兄秀才入军诗》其五)“习习谷风,吹我素琴。交交黄鸟,顾俦弄音。”(《四言赠兄秀才入军诗》其十二)“白云,顺风而回,渊渊绿水,盈坎而颓。”(《四言诗》其七)等等。这种打破只看紧密相连的两句之间的勾连关系,转而关注四句之间关系的新思路,为我们研究嵇康四言诗句间之法开辟了极有价值的新天地。嵇康四言诗,或长或短,但大都是以这样的排偶组句支起诗歌骨架,建构全诗。有排有偶,变通了规模庞大的重章复沓,使得四句之间便可以构成一个回环,从而减少诗歌的分章,并在有限的字数空间内创造出最大的艺术空间,极大地增强了艺术表现力和艺术感染力。

分析得知,嵇康四言诗的句内之法与句间之法均从《诗经》中化出,但是并没有停滞不前,而是在时代艺术潮流的发展和嵇康本人艺术追求的双重影响下,于四言诗的末路,开辟出一条崭新的大道来。

三

许学夷认为嵇康四言诗,深得风人之致,吟咏出乎性情。据此看,与陶渊明淡雅疏淡风格有某种相似之处。叶嘉莹先生则以“风神”来概述嵇康四言诗的艺术风格。笔者深以为然。“风”自是继承《诗经》时代的优秀传统。然自建安以来“,风骨”日消,至于正始,笔力不济,骨之不存,难有“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已”这样骨力雄健、遒劲老到之句,取而代之的则是玄言入诗,由抒发人生理想、表现现实生活转而变成对宇宙、人生的缥缈哲思,表现在嵇康四言诗中则有“俯仰”“、仰”等动词“,太玄”“、大象”等意象。适量玄言成分的加入,特别是“无”的思想,使得诗意变得缥缈起来,从而形成诗歌空灵的意境。这就是“神”之所指吧。

嵇康四言诗的特点便是缘情而发,吟咏出乎性情,足见风人情致。如果仅仅是继承而没有突破的话,嵇康也不可能成为四言诗史中的一座里程碑。而这一突破,正如叶嘉莹先生所说,在于“神”。

首先,嵇康借鉴《诗经》比兴手法,长于感发,重视发端。前人认为“发句好尤难得”⑧。诗歌注重发端,自《诗经》始。在《诗经》里,发端的各种方式已现,最常见的即为比兴,吟咏它物以引起所咏之词也,如“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑”(《周南·关雎》)。“蒹葭苍苍,白露为霜,所谓伊人,在水一方”(《秦风·蒹葭》)。嵇康四言诗借鉴比兴,重视发端,往往有先声夺人之妙。如《四言赠兄秀才入军诗》十八章(其一),以“鸳鸯于飞,肃肃其羽”比兴而起,为全诗定下一个思恋兄弟的感情基调,绵密而感人。当然嵇康并不为比兴所局限,如《四言赠兄秀才入军诗》十八章(其九),开篇未用比兴,然而凭借响亮的阳声韵、鲜亮的色泽、“闲”之一语双关,摄人心魄。王夫之曰:“此章突兀拔起,墨气喷雾,而当首只用一意磅礴,不作陡峭腾袅之色,神于勇矣。”⑨邵长蘅曰:“脱去风雅成言,自由一种生新之致。”⑩古人评论一语中的,清新自然,随性着墨,自是“风”之精神,神奇发端、不落窠臼之语则又是“神”的体现。然而曹操四言诗之开篇较多采用写实性较强的叙述,如“东临碣石,以观沧海”(《观沧海》)、“乡土不同,河朔隆寒”(《土不同》)。这一点上,嵇康和曹操有着较明显的不同。

其次,嵇康四言诗大胆尝试风、雅的结合,即以国风之手法抒发小雅之内蕴。嵇康风、雅结合得最完美的是其四言长诗《幽愤诗》。四言长诗在嵇康的时代已经非常少见,曹操、阮籍等人均无。汉代韦孟《讽谏诗》、韦玄成《自劾诗》,虽是四言长诗,且诗中也不乏《幽愤诗》中流露的自责之辞,但是“二韦”诗中讽喻倾向较为明显,行文凝重古雅,“其体全出大雅”[11],且“事事不遗,则矜持太甚,而义亦窘迫矣”[12],完全不似《幽怨诗》字字血泪。胡应麟说“长篇仿二韦”[13],大谬。何焯曰“四言不为风雅所羁,直写胸中语,此叔夜所以高于潘、陆也”[14]。孙曰:“丽藻中不失古雅,堪讽堪颂,自是四言之隽。”[15]此二人评论很中肯,既点出了嵇康对风、雅的继承又点出了突破,而沈德潜却认为“通篇直直叙去,自怨自艾,若隐若晦”,误矣。《幽愤诗》乃以风之笔触写小雅情怀,融风雅于一体,而又最终挣脱“风雅”规则的束缚,远非“二韦”板涩凝滞的诗情可比,在完成对诗歌本体的超越的同时,嵇康也完成了对本体生命的超越。

再次,嵇康组诗也借鉴了《诗经》的谋篇布局。《诗经》常见的谋篇布局是前有比兴重章发端,后有言志抒怀,自然流转而下,如《邶风·谷风》《小雅·采薇》。嵇康《四言赠兄秀才入军诗》十八章继承了这一点。组诗前六章都可以看作是在起兴,引出送别之事;第七、八两章主要是发表感叹,在组诗中起到一个承转的作用;第九章到第十六章主题是分别后的思念;最后两章,表明自己心迹。就整体来看,虽然有些篇章显得兀然拔起,但不足以破坏组诗的整一性。而曹操的组诗,如《步出夏门行》,五章之间彼此独立,无明显逻辑关系,称组诗实在是很勉强。阮籍四言《咏怀》,虽都是咏怀之作,但大都随感而发,所咏亦非一事一物,因此也不宜作为组诗看待。

在继承《诗经》章法传统的同时,嵇康又有自己的新变。从整体上看,《诗经》是现实主义的,而嵇康已经有了对现实的超越,带上了更多的浪漫主义的色彩。嵇康在玄学否定性思维的影响下,“对客观美持否定的态度,认为它们并非美的根本,不能表现美的真谛”[16],所以嵇康四言诗中的景物描写少有细致的雕琢的工笔,而多是泼墨的写意,诗歌风格也是纯任自然的清俊。因为现实的压迫,嵇康不得不转移对现实的关注,进入超现实的领域,追求超现实的理想。阮籍亦然,但是走得没有嵇康那样坚决和彻底,是以两个人的诗风同中有异。而曹操等建安诗人则更关注现实,这与嵇康的超现实追求存在较大的差异。“他(嵇康—笔者注)远继《诗经》,近师曹操,下启渊明,使四言诗在正始文坛得以复苏,并独领风骚。”[17]这一论断中“近师曹操”欠妥。很多情况下,嵇康跳过了曹操直接继承《诗经》,虽然还不能排除曹操四言诗对嵇康的影响,但是否达到了“师”的程度,尚有再商榷的必要。

四

嵇康四言诗用韵规则受到了《诗经》的深刻影响。

一般看来,《诗经》奠定了后世的押韵形式。最常见的是隔句押韵,押在句末,如《周南·桃夭》:“桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。”《郑风·野有蔓草》“:野有蔓草,零露。有美一人,婉如清扬。”此外还有句中押韵、两句一转、交叉用韵等。

嵇康的用韵方式和《诗经》非常相似,主要是隔句押韵,且一韵到底。如:

鸳鸯于飞,肃肃其羽。朝游高原,夕宿兰渚。邕邕和鸣,顾眄俦侣,仰慷慨,优游容与。(《四言赠兄秀才入军诗》其一)

也有交错押韵的,如:

我友焉之,隔兹山梁。谁谓河广,一苇可航。徒恨永离。逝彼路长,瞻仰弗及,徒倚彷徨。(《四言赠兄秀才入军诗》其八)

诗中一、五、七相押,二、三、四、六、八相押,一章中两个韵。

在《幽愤诗》中,因为诗篇本身很长,所以常常换韵,故而用韵情况比较复杂,这倒是和汉代的“二韦”的诗歌用韵无甚规则相近。至于汉代的乐府民歌,押韵也是比较复杂的。在曹操四言诗中,隔句押韵并不十分严格,有很多例外,如:

太伯仲雍,王德之仁。行施百世,断发文身。(《善哉行》其一)(押)

东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里。幸甚至哉,歌以咏志。(《观沧海》)(韵多,且没有什么规则)

在阮籍的四言诗中,隔句押韵,一韵到底的现象也非常普遍,如:

通过交叉对比不难看出,嵇康与同时代的阮籍在用韵的法则上基本一致,沿袭《诗经》的隔句押韵,一韵到底,并且比较严格地遵守这一规则,较少有例外,而此前的曹操则不然。就这一点来看,嵇康的四言诗并不是沿袭着曹操的一脉下来的,而应该发端于《诗经》。曹操等建安文人四言诗更多的是沿袭了汉代四言诗的传统,而非《诗经》。许学夷对此有精辟论述:“汉初四言乐府,如四皓《采芝操》、高帝《鸿鹄歌》,轶荡自如,自是乐府之体,不当于《风雅》求之。三曹乐府四言,皆出于此。”[18]至于嵇康则不然:嵇康四言,清俊空灵,吟咏发乎性情,非阮籍曲折隐晦,亦非曹操慷慨悲凉;嵇康四言,深得风人之致,暗蕴小雅之情,于风骨之外,另辟一片风神之清新俊朗天地;上可回溯《诗经》,下有启于渊明,真如胡应麟所言,开晋宋四言之门户,于五言兴盛之际,重焕四言盛世之华章。

以上从词法、句法、章法、韵法等方面,把嵇康的四言诗置于中国古代诗歌的大背景下,或纵向与《诗经》、汉代的四言诗比较分析;或横向与曹操、阮籍的四言诗做对比阐述,基本上搞清了嵇康四言诗的亲缘关系。它直接胎源于《诗经》的“国风”。是《诗经》的源流润泽了嵇康四言诗的园地。在这块园地上耕耘,嵇康有意识地汲取了《诗经》“国风”的营养,以丰富自己的四言诗创作。笔者以特殊的视角,努力探寻嵇康四言诗的艺术源流的关系。这样的探寻是有价值的,必将带动对嵇康诗歌做全面、系统、深入的研究。

① 沈德潜.古诗源(孙通海校点)[M].沈阳:辽宁教育出版社,1997:04.

②③④[11][12][18]许学夷.诗源辩体(杜维沫校点)[M].北京:人民文学出版社,1987.:6.16.65.55.55.53.

⑤ 诗说杂记(卷七)转引自严羽.沧浪诗话(郭绍虞校释)[M].北京:人民文学出版社,1983:9.

⑥⑦ 葛晓音.汉魏两晋四言诗的新变和体式的重构[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2006(5).

⑧ 严羽.沧浪诗话(郭绍虞校释)[M].北京:人民文学出版社,1983:8.

⑨⑩[14][15]戴明扬.嵇康集校注[M].北京:人民文学出版社,1962:11.11.34.34.

[13]胡应麟.诗薮[M].北京:中华书局,1958:4.

[16]钱志熙.魏晋诗歌艺术原论(修订本)[M].北京:北京大学出版社,2005:133.

[17]皮元珍.璀璨的余晖——论嵇康四言诗[J].中国文学研究,2003(1).

本文所引嵇康四言诗数量和名称以逯钦立《先秦汉魏晋南北朝诗》(中华书局1982年版)为主,以戴明扬《嵇康集校注》为参考。