基于供需平衡的城市中心区交通问题及对策探析

2010-03-23楼肖华王贵珍

楼肖华 王贵珍

(1重w所 重庆 400020 2重庆大学土木工程学院重庆 400045 3重庆工程职业技术学院 重庆 400037)

基于供需平衡的城市中心区交通问题及对策探析

楼肖华1王贵珍2、3

(1重w所 重庆 400020 2重庆大学土木工程学院重庆 400045 3重庆工程职业技术学院 重庆 400037)

在扩大内需应对国际金融危机和发展汽车产业的政策背景下,城市中心区交通拥堵正成为我国城市发展的重要阻碍。本文以重庆主城为例,在深入分析城市中心区交通系统内部矛盾及其问题根源的基础上,提出以人为本的交通发展理念和供需平衡的交通发展思路,并从交通需求总量、交通方式结构、交通流量分布、道路通行能力四个方面系统性地给出城市中心区交通可持续发展的基本对策。

城市中心区;交通;供需平衡;对策;重庆主城

1 引言

城市中心区是物资、能量、信息交流和人流汇聚的中心。在集中展示城市形象的“外在压力”以及良好综合区位导致规模集聚效益的“内在动力”的双重因素作用下,城市中心区呈现不断“自我强化”的趋势[1],这一规模扩张、功能集聚的趋势在我国现阶段尤为明显。该趋势带来的交通需求增长也加剧了中心区的交通供需矛盾,宜居、畅通、和谐的城市可持续发展受到严峻挑战。

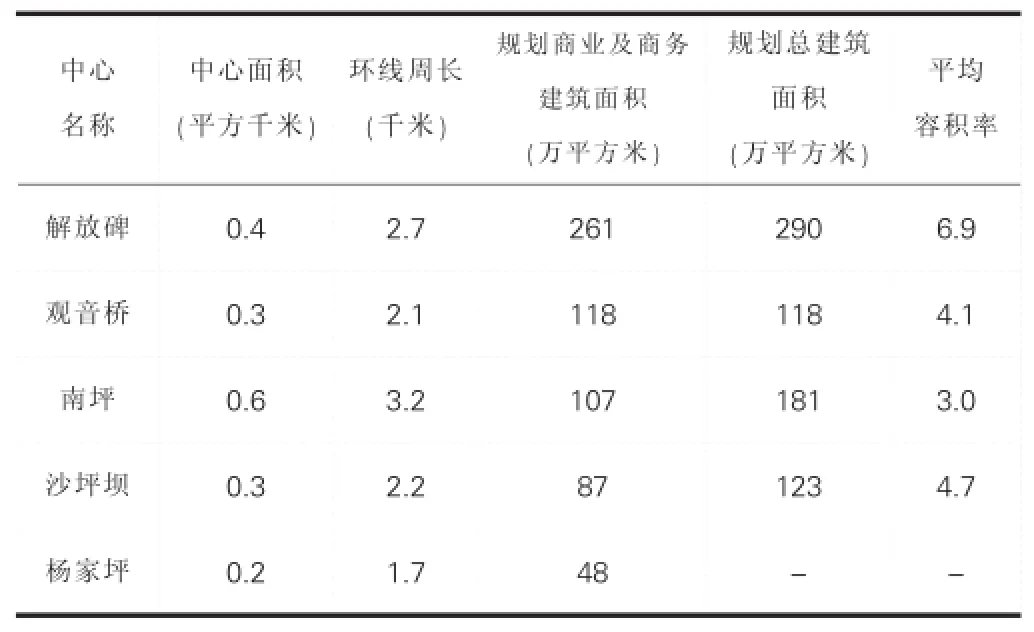

重庆是我国最具发展潜力的特大城市之一,其主城呈现明显的多中心、组团式的城市空间特征,已经形成解放碑城市中心和观音桥、南坪、沙坪坝、杨家坪四大城市副中心。既有五大中心区开发强度较高、人口密度大、道路资源紧张,交通问题日趋严重,其所面临的交通问题是我国其他大城市的一个缩影。

2 中心区交通问题分析

2.1 人与车矛盾突出

中心区公共活动集中,随着中心区功能突破干道向外扩展,来往于干道两侧公共建筑的人流与车流的相互干扰越来越明显。另一方面,大量的停车需求导致占道停车挤占人行空间。如重庆五大中心区,尽管修建了不少人行天桥和地道,但人车相互争道现象却难以杜绝,而机动车占用人行道停放更是常见。

2.2 静态交通与动态交通矛盾突出

我国近年来私人小汽车年增长率保持在20%以上[2],重庆也不例外。中心区停车需求持续增长,车辆停与行的矛盾日益突出,集中体现为:中心区停车难问题很普遍;机动车运行与停车相互干扰,车库进出口容易形成堵点;停车资源利用率不均,路边停车位供不应求与地下车库停车位大量闲置形成鲜明反差。据调查,观音桥中心区建成停车位7931个,尽管金源、北城天街等少数车库车位高峰时段供不应求,但中心区车库车位总体利用率仅为57%。

2.3 巨大的公共交通需求与低效率的公交系统矛盾突出

大量公交线路从腹地汇集于中心区,加重了中心区的道路交通压力,而且使得公交行驶缓慢,进出站困难,“高密度、低效率”的公交运营状况与不断增长的公共交通需求矛盾突出。据调查,解放碑有40余条线路,观音桥环道上有70条线路,南坪公交线路超过百条,部分公交站点更是多达十余条甚至30条以上,不少公交站点成为交通拥堵的易发区。

2.4 本地交通与过境交通矛盾突出

对外便捷的交通通道是中心区起源和发展的重要原因,这也决定了该区域有较多的过境交通需求。随着中心区发展壮大,道路交通量尤其是中心区本地交通量稳步增长。一方面,经过干道出入沿线地块的本地交通希望道路更多的开口和灵活的转向,即强调便捷性;另一方面,经过干道的过境交通希望道路沿线开口少、横向干扰少,强调运输速度和效率。这两种不同的需求造成了中心区本地交通与过境交通的矛盾。据调查,观音桥环道过境交通量比例为25%,杨家坪环道更高达83%,过境交通与中心区发展的矛盾日益显著。

3 中心区交通问题根源剖析

中心区交通拥堵归根结底在于交通“供需不平衡”,即交通需求大于交通供给,这里的供需关系应扩散到中心区整个综合交通体系进行分析。其中,“需求”体现在城市功能(需求总量)、主导交通方式、道路交通流量分布三个方面;“供给”集中体现在道路通行能力。

3.1 高度集中的城市功能带来巨大的交通需求

城市功能决定了巨大的交通需求:中心区往往是城市中心或者城市副中心,高度集中的城市功能、较高的开发强度、密集的岗位、广阔的腹地、优良的交通区位必然带来巨大的交通需求。据调查,重庆五大城市中心区商业、商务等城市功能集中且开发强度大(见表1),而且其他外围组团尚未形成配套较齐全的城市功能区,无法有效分担既有中心的交通压力,如北部广大区域目前只有观音桥一个中心区,缺乏新中心分担观音桥中心的城市功能。

表1 重庆主城五大中心区土地利用情况一览

3.2 交通方式单一,道路交通独木难支

交通方式的单一导致道路交通不堪重负:目前,重庆仅有解放碑和杨家坪两个中心通行轨道,即便如此,由于轨道线网尚未形成,无法发挥联网成片的规模效应,在交通分担上难以起到主导作用。据调查,2007年,重庆主城轨道交通出行比例不足1%,地面道路交通仍然是目前各中心的主要甚至唯一的机动化交通方式。

3.3 道路交通流量分布集中,区域道路资源未得到均衡使用

一方面,中心区交通枢纽功能过强,局部干道交通压力过于集中。路网连通性较差,道路分流体系不完善,导致道路流量分布明显不均,中心区临近的主要干道(如环道)交通压力集中与外部道路利用率不高形成鲜明反差。

另一方面,中心区停车需求较大。由于传统停车观念的影响及停车设施与步行设施衔接不完善,需要到核心区的小汽车驾驶者通常选择直接到达内部目的地停车,即“一步到位”的停车模式仍然占据着主导地位,增加了核心区的停车压力和交通量。

3.4 交通供给增长速度难以满足快速增长的需求

由于土地利用强度高,用地布局基本形成并难以改变,可用于道路设施扩建的空间小。重庆各大中心区邻近的道路尤其是环道通行能力相对不足直接导致道路拥堵,道路通行能力受以下几方面影响而大打折扣:公交线路缺乏整合,公交站进出站困难影响车辆通行;干道(如环道)开口缺乏统一管理,出入干道过短的交织距离降低道路通行能力;步行系统设置不合理,行人过街干扰道路车辆通行,等等。

4 中心区交通发展理念与思路

4.1 交通发展理念

城市中心区的交通发展理念:以人为本,以提高中心地区人的集散能力、保障人的正常出行为根本出发点,构建与中心区发展相协调的高效综合交通体系,支撑中心区发展。

交通的根本目的是实现人的出行需求,而不是单纯满足机动车辆出行的需求。城市中心地区路网容量的有限性与需求相对较大的矛盾早已成为世界性的难题。因此,更应当以“人”为基本出发点,将人的需求尤其是最广大交通参与者的需求摆在第一位,而非使用某一特定交通工具的部分人,运用综合交通措施,从社会资源的投放上,引导交通向合理方向发展,以最有效、最经济的交通体系支撑中心区人和物集散。

4.2 交通发展思路

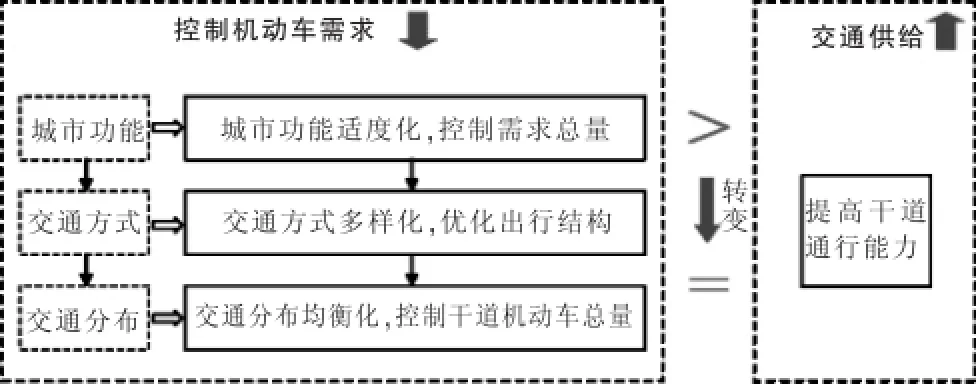

需求与供给的不匹配是道路交通系统矛盾的根源,适度控制机动车需求和增加道路交通供给均是解决矛盾的方向,但只有两方面双管齐下才能取得最佳效果。在交通发展理念的指引下,应以满足人的出行需求为前提,采取适度控制道路机动车交通需求和大力挖掘道路潜力为着力点,构建中心区供需平衡的和谐交通局面(见图1)。

图1 城市中心区交通发展思路示意图

5 中心区交通发展对策

5.1 优化城市空间结构,控制中心需求总量

从城市空间结构和土地利用的角度,有效分散城市中心区布局,适度控制单个中心区的土地开发规模和强度,通过土地利用与交通的有机协调,控制交通总需求。如伦敦引导城市空间结构向多中心发展(多等级的公共中心和副中心),以分散人们通勤和日常生活对于单个中心的过度依赖。

5.2 建立以公共交通为主导的多方式交通体系,控制道路机动车总量

从交通方式的角度,一方面大力发展轨道、公交等公共交通,引导人们使用公共交通;另一方面以多种手段限制私人小汽车的使用,建立以公共交通为主体、小汽车交通为补充的中心区交通发展模式。国外发达城市有不少这类成功案例,如瑞典哥德堡严格限制小汽车进入中心区[3]。

另外,中心区应与集多交通方式于一体的交通枢纽紧密结合,在中心区高强度的土地开发的同时依托轨道车站组织交通,在建设和管理中积极采用“公交优先”理念。如香港尖沙咀客流主要依靠公交,公交允许在商业街上通车;上海虹桥以城际铁路、高速铁路、轨道交通、长途客运、市内公交等多种公共方式为主要客运集散方式。

5.3 完善道路和停车系统,均衡路网机动车交通分布

构建道路分流体系。从道路交通分布的角度,完善路网结构和管理措施,不但在中心区外部构建分流过境交通的主通道,实现交通转换中心与城市功能中心在空间上的分离,同时建立区域内外相互连通的局部路网,减少交通对干道的依赖。如纽约曼哈顿、伦敦、慕尼黑、香港等城市中心区路网密度较高,道路间距通常在50~100m,中心区内部有较密集的次级道路网络相互连通,较好地实现了区域的内部联络和对外连通。

利用静态交通控制动态交通。引导建立“外部停车+步行”的停车模式,降低中心区外侧干道因停车需求而产生的道路交通需求,利用合理的车库出入口布局和停车诱导系统提高停车效率,如香港尖沙咀在商业街背后及两侧设置建筑停车出入口,外来的车辆皆停在商业街外围的公共多层停车楼内。北京王府井地区通过诱导交通对机动车提出行与停的建议,减少车辆绕行。还可通过控制中心区停车位总量控制道路交通量,如深圳在中心区严格控制建筑规划配建停车位。此外,《广州市城市交通改善实施方案研究》明确提出停车收费是城市交通需求管理的核心措施之一,拟通过差异化收费调整中心区交通负荷。

5.4 大力挖掘道路通行潜力,提高交通供给

以轨道及换乘枢纽为核心,整合公交资源,优化地面公交线网,减少公交运营对道路通行能力的影响;通过统一控制道路开口,减少干道进出交通对干道车流的干扰;通过构建与建筑、轨道、公交车站紧密衔接的步行系统,减少过街人行交通与车流的冲突,以此全面提高干道机动车交通通行能力。如纽约曼哈顿用步行通道将地铁、地下商业、建筑、人行过街通道进行紧密衔接;香港尖沙咀通过商业街两侧路网实现人车分流,商业街两侧建筑二层用人行天桥直接连通;北京王府井实施大规模的步行系统规划,将公共汽车线路、地铁有机的联系起来,实现各种交通方式之间转换的步行距离最短以及步行与车流的适度分离。

6 结语

交通供与需的博弈是城市中心区交通动态发展的永恒主题。在扩大内需应对国际金融危机和发展小汽车产业的政策背景下,我国城市中心区将不可避免地面临交通需求的快速膨胀的巨大冲击。如何在发展中基本维持交通的供需平衡状态,将不是短期的仅靠工程手段能够达到的效果,除了道路基础设施建设外,还必须结合城市人口、产业、生活方式、环境等特征,从城市空间结构、交通发展政策、交通发展模式、交通需求管理、智能交通技术、交通参与者素质等多方面统筹考虑。

[1]赵和生.城市规划与城市发展[M].南京:东南大学出版社,1999.

[2]陈莎.城市中心区拥堵收费配套政策及措施研究[D].北京:中国城市规划设计研究院,2007.

[3]马强.城市中心区交通模式研究[J],城市问题,2001,(5):11-12.

责任编辑:余咏梅

Research on Traffic Problem and Countermeasure in Urban Center Areas Based on Balance between Demand and Supply

Under the background of expansion of domestic demand againstinternationalfinancialcrisis and developmentof automobile industry,traffic problems are becoming more serious in urban center areas of most Chinese cities.With the city proper of Chongqing given as an example,common characteristics and the rootof traffic contradictions in urban center areas are analyzed intensively.After that,traffic concept with people oriented and traffic approaches with keeping the balance between demand and supply on the whole are given.And the main strategies to develop sustainable traffic system in urban center areas are broughtforward from four aspects of traffic totaldemand,traffic mode structure,traffic flow distribution and capacity of urban road.

urban center areas;traffic;balance between demand and supply;countermeasure;city proper of Chongqing

TU984.191

:A

:1671-9107(2010)02-0008-03

10.3969/j.issn.1671-9107.2010.2.008

2009-12-3

楼肖华(1979-),男,重庆市城市交通规划研究所工程师。

王贵珍(1977-),女,重庆大学土木工程学院博士研究生,重庆工程职业技术学院讲师。