宽带无线通信系统的零中频接收机设计

2010-03-11张报明刘永红杨睛龙

张报明,刘永红,杨睛龙,童 进

(新邮通信设备有限公司 广州 510663)

1 引言

随着无线通信向高速、宽带方向发展和市场的快速变化,无线接收机的设计呈现出向体积小、效率高、带宽高和载波灵活配置等方面发展的趋势。在现有系统中,无线接收机主要存在3种设计方案:超外差、直接变频和零中频。

·超外差结构:射频信号先变频到中频,再由中频下变频到基带。

·直接变频结构:不需要锁相模块来实时调整晶振偏差,直接使用一个自由本振将信号变频到零频附近。

·零中频结构:直接由射频下变频到基带。

相比而言,零中频接收机具有成本低、体积小、易于集成等优点,因此,目前得到业界的广泛采用。本文主要研究了零中频接收机方案的系统架构、直流偏差及I/Q不平衡补偿算法,在分析仿真结果的基础上,给出了一种适用于3GPP长期演进(LTE)系统的零中频接收机设计方案。

2 零中频接收机系统架构

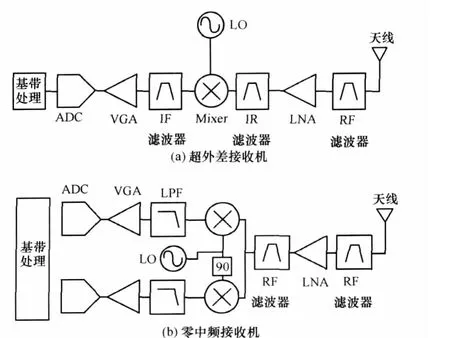

如图1所示,(a)和(b)分别为超外差接收机及零中频接收机结构。

图1 接收机系统架构

在超外差接收机结构中,射频信号经过射频滤波器、低噪声放大器和镜像抑制滤波器后,进行下变频产生中频信号。然后,带通滤波器将中频邻道信号去除,再经ADC采样由FPGA或DSP数字下变频得到基带信号。镜像抑制滤波器和中频信道选择滤波器只能在片外实现,很难将其与其他射频电路集成在一块芯片上,因此,增大了接收机的成本和尺寸[1]。

与超外差接收机方案相比,零中频方案的架构比较简单,它直接将信号从射频搬移到零频,不需要RF镜像抑制滤波器。另外,由于信号在低频,因此选用较低廉的ADC就可以得到较好的SNR等性能指标。

零中频接收机有很多优点。由于一些干扰集中在低频(如直流偏差、闪烁噪声、偶次谐波失真、本振泄漏等),而零中频信号也在低频,不能像超外差接收机一样将所有低频分量滤波,因此,零中频接收机的灵敏度和动态范围等指标相对较差。另外,零中频接收机对I/Q平衡要求也更为严 格[2,3]。

综上所述,零中频方案需要解决I/Q不平衡[4]、直流偏差(DC Offset)[5]、偶次谐波、闪烁噪声等关键问题,才能保证接收机的性能。下文论述了零中频接收机中的关键技术。

3 零中频接收机的关键技术

3.1 I/Q不平衡补偿

在零中频接收机中,若混频器对I/Q两路的增益不同,会引起幅度不平衡;若两个本振信号的相位差不是严格的90°,则导致相位不平衡。两者都会引起基带I/Q信号的变化,即产生I/Q不平衡问题。

对于LTE系统,I/Q不平衡会导致载波间干扰(inter-carrier interference,ICI),影响接收灵敏度等指标,因此在基带端应进行I/Q信号补偿[6]。

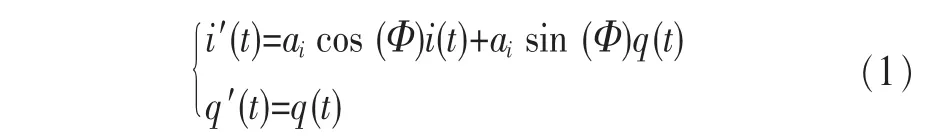

假设 i(t)、q(t)为原始信号,i′(t)、q′(t)为 I/Q 不平衡后的信号:

其中,Φ为相位不平衡的角度,ai为幅度不平衡的程度。

I/Q不平衡校正量为:

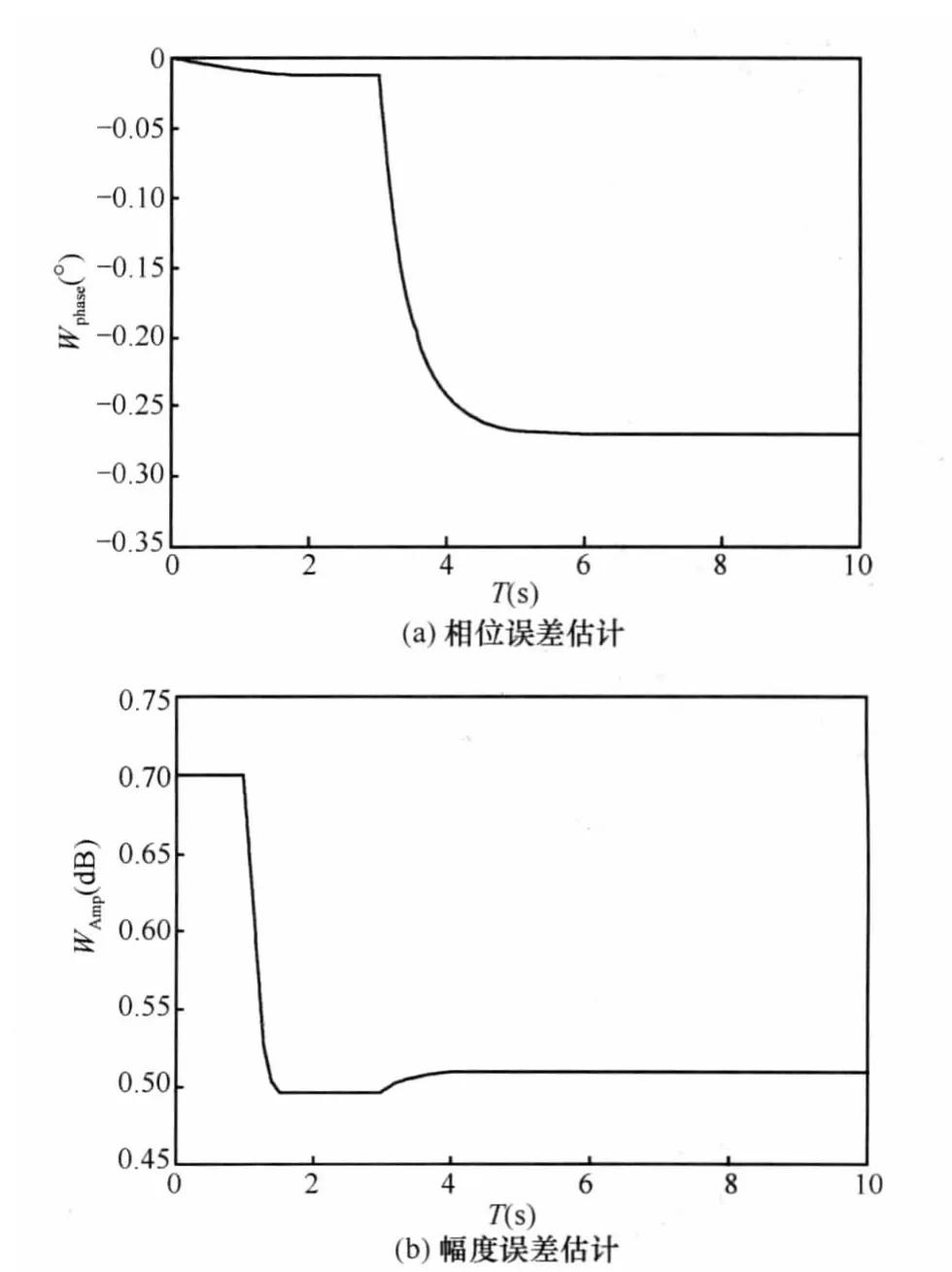

为了验证算法的性能,通过MATLAB对上述算法进行了仿真。对一组标准的10 MHz LTE信号,引入相位不平衡-0.25°、幅度不平衡0.5 dB进行仿真,经过迭代计算收敛后的结果如图2所示,图2(a)、(b)分别为相位、幅度不平衡的仿真结果。从图2中可以看出,经过迭代处理后,信号输出值分别收敛在-0.27°及0.51 dB,与假设引入的畸变值接近,获得了良好的补偿效果。

图2 I/Q不平衡仿真

3.2 直流偏差消除

直流偏差是零中频方案特有的一种干扰。由于本振频率与接收信号中心频率相同,若本振口与射频口之间的隔离性能不好,本振和接收信号很容易造成混频泄漏。根据混入方式的不同,可分为本振泄漏自混频和干扰自混频两种方式:前者为泄漏的本振信号输出至低噪声放大器和混频器输入端,混频产生直流分量;后者为接收信号泄漏到本振处与原自身信号混频,也可产生静态直流偏移。常见的直流偏差消除方法有交流耦合、谐波混频、自适应校正电路、数字消除等[7]。

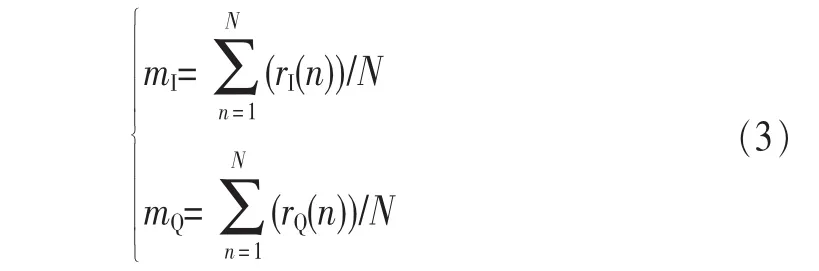

本文给出的是基于数字消除的方法,原理如下:通过直流分量累积器,累积计算I/Q两路的直流分量;得到直流分量后,在I/Q两路分别减去对应的直流分量,即可消除直流偏差。直流分量累积器可以通过均值滤波器实现,I/Q两路直流分量累积器的输出值mI、mQ为:

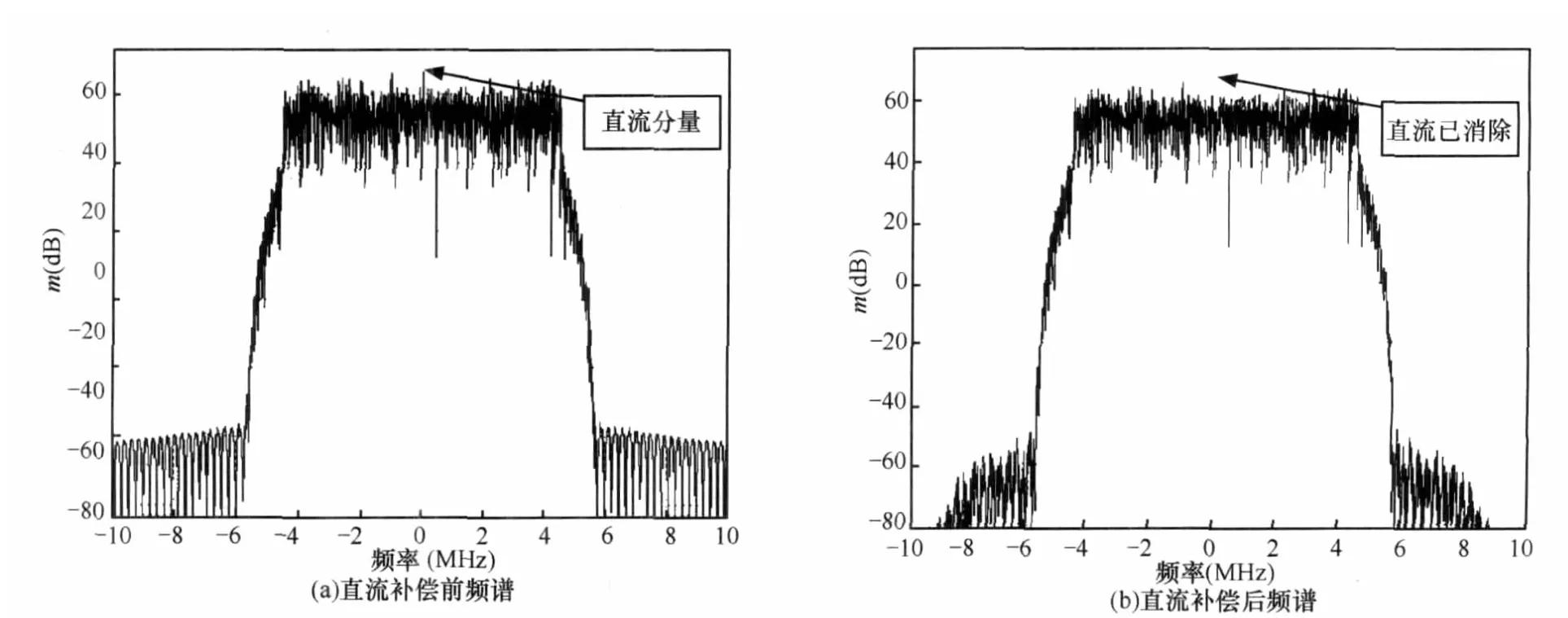

MATLAB的仿真结果如图3所示,图3(a)中引入了直流分量,图3(b)为经过直流偏差补偿后的输出结果。结果表明,该方法能较好地去除直流偏差。

在LTE系统中,基站侧的下行通道为了使手机接收不受本振泄漏等因素引起的直流偏差干扰,下行通道的直流分量都置为0,这有利于提高手机接收信号的信噪比。而在上行通道,手机发送信号存在7.5 kHz的偏移,保证了基站接收机也可以不受直流偏差的影响。因此,在系统设计时,已经充分考虑了如何避免直流偏差的影响,从而大大减轻了LTE接收机在该方面的压力。

4 LTE零中频接收机的设计与实现

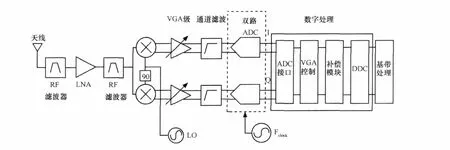

图4给出了一种LTE零中频接收机的设计。信号由天线接收经射频滤波和LNA放大后,通过RF带通滤波器输入混频器,混频器输出I/Q两路差分零中频信号。随后,VGA对信号进行增益调整,并经通道滤波后由ADC采样输入至数字处理模块。数字处理模块包括ADC接口、VGA控制、补偿模块(直流偏差及I/Q不平衡补偿)和数字下变频(DDC)等部分。

4.1 模拟信号处理部分

零中频接收机的模拟信号处理部分主要实现以下功能:射频信号放大、射频信号滤波、射频信号解调、增益调整、通道滤波及信号模数转换。

(1)射频信号放大

射频信号放大的第一级为低噪声放大器LNA,由于其处于射频链路的前级,所以应尽可能选用噪声系数较低的器件,并且具有高线性特性。这里低噪放的噪声系数为2.5 dB,OIP3为 39 dBm。

图3 直流偏差补偿仿真

图4 LTE零中频接收机设计与实现

(2)射频信号滤波

射频滤波器的作用为滤除发射机泄漏的信号。由于收发通道的隔离度问题,发射机的信号会通过各种途径耦合到接收链路,如双工器、功放等。如果射频滤波器无法滤除发射机泄漏的信号,那么在阻塞等干扰测试中,发射机泄漏的信号会和这些干扰信号互调产生接收带内互调产物,滤波器无法将其滤除。在本方案中,收发通道的隔离度要超过60 dB。

(3)射频信号解调

射频信号解调器将射频信号下变频到零中频。本振信号相噪、射频输入端口与本振端口之间的隔离度、I/Q不平衡等指标都会影响接收机性能。其中,幅度不平衡在0.05 dB以下,相位不平衡在0.2°以下。

(4)VGA

VGA为可变增益放大器,其主要作用为:调整链路增益,使链路的增益达到设定值;补偿链路其他器件的离散性,使整个链路级联增益恒定;避免信号输入过高导致后续链路饱和;提供足够的增益以提高ADC的动态范围。

VGA的增益控制范围为1~30 dB,步进为1 dB,其配置值由FPGA控制。

(5)通道滤波器

通道滤波器的作用主要有以下几点:滤除直流分量,-3 dB频点在1 kHz左右;滤除由解调器、放大器产生的非线性互调产物和边带噪声,其对混叠区域的衰减在55 dB以上。

(6)双通道 ADC

双通道ADC将I/Q基带模拟信号转换为数字信号输出给FPGA。ADC的关键指标为SFDR和SNR,它们直接影响到接收机抗阻塞能力和灵敏度指标,方案中选取的ADC的SNR为70 dB以上,SFDR为80 dBc以上。ADC的型号为MAX12527,输入时钟为122.88 MHz,采样速率为61.44 MHz。

4.2 数字信号处理部分

数字处理部分主要包括ADC接口模块、VGA控制模块、补偿模块、数字下变频模块等。该部分由Xilinx公司的XC5VLX220T实现,芯片总功耗为4.4 W。

(1)ADC 接口模块

ADC接口模块将ADC的差分输出数据转换为FPGA内约定的I/Q数据格式。

(2)VGA 控制模块

VGA控制模块通过调整VGA增益值来控制接收链路的增益,保证接收通道的功率稳定在一定范围内,防止由于功率过大或者过小导致ADC的采样失真。

FPGA计算输入信号能量,与阈值比较后,根据结果设定VGA控制值。当然,VGA控制是比较粗略的,FPGA内部还需要更精细的增益控制以完成定标等需求。

(3)补偿模块

补偿模块完成直流偏差的计算和补偿、I/Q幅度和相位误差补偿。补偿算法如§3所述。

(4)数字下变频模块

数字下变频(DDC)模块完成通道滤波和速率匹配。由于 LTE 系统有 5 MHz、10 MHz、15 MHz、20 MHz等带宽,因此DDC模块需要适配多种带宽需求,其中主要应用了半带滤波器以节省FPGA资源,其滤波器系数通过软件配置。

5 结束语

零中频结构接收机结构简单、成本低、易于集成,符合软件无线电(SDR)[8]通用平台的要求。本文着重介绍了直流偏差和I/Q不平衡的补偿算法,并提出了一种可行的LTE零中频接收机设计方案。系统仿真结果表明,该补偿方法能够很好地解决采用零中频接收机方案所引入的有关问题,并可明显改善接收机的性能。下一步的工作将是研究补偿非线性失真、闪烁噪声等其他低频干扰,进一步提高零中频接收机的性能,以实现可大规模商用的集成芯片。

1 李智群,王志功.零中频射频接收机技术.电子产品世界,2004(7)

2 Won N,Meng T H.Direct-Conversion RF Receiver Design.IEEE Transactions on Communications,2001,49(3)

3 Behzad R.Design considerations for direct-conversion receivers.IEEE Transactions on Circiuts and Systems,1997, 44(6)

4 Mailand M,Richter R.I/Q-imbalance and its compensation for non-ideal analog receivers comprising frequency-selective components,http://www.adv-radio-sci.net/4/189/2006/

5 唐琴,吴建辉.零中频直流偏移消除技术比较与分析.微电子学,2008,38(12)

6 唐世刚,龚克,潘长勇等.数字接收机I/Q支路不平衡的时域补偿.清华大学学报(自然科学版),2007,47(1)

7 胡雪惠,白献林,雷梁.零中频接收机中的直流偏移抑制技术.空间电子技术,2008(3)

8 杨小牛,楼才义,徐建良.软件无线电原理与应用.北京:电子工业出版社,2005