城市化对水文循环的影响及应对措施

2010-02-28张升堂

姜 昀,张升堂

(山东科技大学 地质科学与工程学院,山东 青岛 266510)

我国作为发展中国家,正处于加速城市化时期。城市化是人口向城市集中的过程,同时伴随着城市规模的扩大及城市功能的扩展。城市化是人类文明发展所必需的进程,然而随着城市建设与自然环境的冲突,各种环境问题随之出现,其中城市化引起水文循环改变,进而造成各类水问题和水灾害,是其重要表现。认清水文循环在城市化进程中的演化规律,有助于解决城市化引起的水灾害及水问题。

1 城市水问题

城市的建设过程本身就是对自然系统的改造,这一改造直接或间接地导致了目前城市主要面临的3大水问题:城市水资源短缺、水环境污染及城市洪水灾害。

1.1 城市水资源短缺

我国城市水资源十分短缺,每年用水缺口达到5.8×109m3[1],而过快城市化会加剧城市水资源紧张。一方面,由于城市人口增多、城市规模扩大,城市用水需求量会随之增加,对水资源的压力也就越大。另一方面,城市建设中地表的硬化导致雨水下渗量减少,地下水得不到充分补给,工业生产及日常生活对水体的污染,都会导致可利用的清洁水源减少。

1.2 城市水环境污染

城市化进程的加快导致了城市生活污水和工业废水排放量的增加,城市水域便成为了这些污水的排放渠道。目前我国有80%的城市污水未经处理就直接排入水域,90%以上的城市水域污染严重,近50%的城市供水水源达不到卫生饮用水标准。城市河段鱼虾绝迹,部分湖泊富营养化严重[2]。

1.3 城市暴雨洪水

近些年如广州、济南、郑州等城市遭受暴雨洪水灾害的事件频繁出现,城市洪涝灾害损失也在以前所未有的速度增长[3],严重阻碍了城市的发展,甚至威胁人类的生命安全。造成此类灾害固然有城市排水系统不健全的原因,但究其根源却是城市化本身所造成的,随城市化进程不断加深,地表被不透水的路面、广场、建筑所覆盖,下渗减少,径流明显增加,从而凸显了城市防洪体系的脆弱。

2 城市化进程引起的水文演化规律

水文循环是指地球上的水在太阳辐射和重力作用下,以蒸发、降水和径流等方式进行的周而复始的运动过程。自然条件下的水文循环能够维持雨水、地表水、土壤水、地下水的水量转化,从而达到平衡状态。城市化对水文循环的影响是一个综合过程,主要反映为降水、蒸发、径流3个水文要素的改变,导致水量平衡无法维持,产生一些列恶性后果。

2.1 城市化对降水量的影响

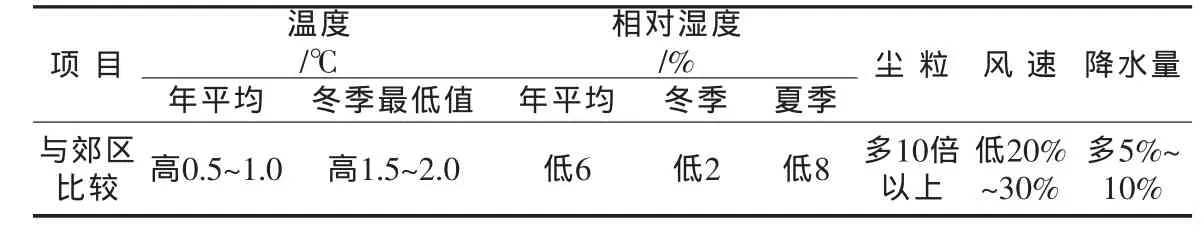

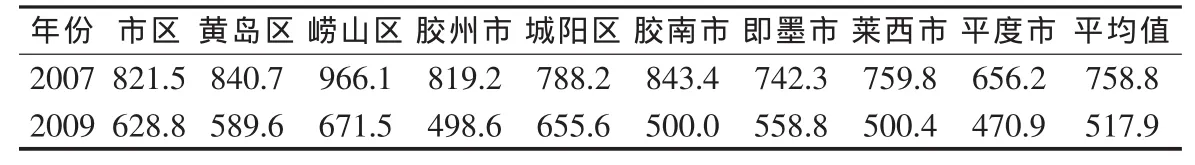

城市化从多个方面对气候产生了影响影响[4-5],见表1。其中对于气温和降水影响最为显著。由于城市热岛效应、凝结核效应、阻碍效应,导致城市云雾及降水多。一般认为城区降水比郊区增加5%~10%。城市热岛效应使得城市空气结层不稳定,有利于产生热力对流,当水汽充足时易形成对流云和对流降雨;大量的城市建筑加大了地表粗糙度,阻碍了降水系统的移动,延长了降雨时间,增大了降雨强度[6];此外城市建设及工业生产中产生的大量扬尘和颗粒状污染物作为凝结核,加速了水分子凝结,增加了降雨概率[7]。以青岛市为例,城市化程度较高,青岛市区、黄岛区、城阳区、崂山区在1~9月份降水量明显高于其他城市化程度不高的城区,且高于全市平均水平,见表2。

表1 城市化对气候的影响(城市与郊区比较)

表2 青岛市各区2007、2009年1~9月降水总量 单位:mm

2.2 城市化对地面蒸发量的影响

在城市化过程中,原有的植被、土壤被道路、广场、建筑等人工陆面所替代,蒸发的性质也产生了改变。由于人工陆面没有持水能力,相对于土壤蒸发和植物散发其蒸发持续时间短。另外,由于城市中的温度、风速、空气湿度等控制蒸发的因子有所改变,蒸发量也受到影响。综合来看,城市化后蒸发量相对于自然条件下有所减少。从城市防洪的角度来讲,蒸发量的减少使得留在地面的雨水增多,使有效降雨量相对增加,从而给城市防洪带来了压力。

2.3 城市化对地表径流的影响

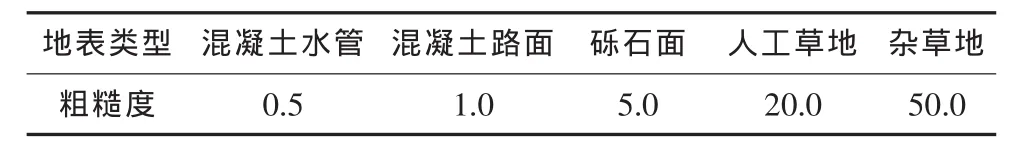

城市化中人工陆面的建设改变了城市下垫面性质,不透水的硬化地面增加而植被、土壤减少。降水到达地表时产流、汇流过程较之前都有巨大改变。产流方面由于硬化地面阻碍了雨水的下渗,表现为径流系数增大,地表径流量增加。据北美洲安大略环境部资料,城市化前天然流域的蒸发量占降水量的40%,入渗地下水量占50%,地表径流为10%[8]。而城市化后城市不透水面积可达70%~90%,蒸发和下渗的水大量减少,所产生的径流明显增加。汇流方面表现为汇流时间缩短,峰量增高,峰值出现时间提前。目前城市排水理念是希望雨水快速排走,因此排水管网遍布城市,降雨形成的地表径流快速进入城市排水系统。由于水流速度的大小受制于地表粗糙程度,因此粗糙度远小于自然地表的排水管网(见表3)[9]会使雨水快速汇集。据美国文献显示,当不透水地面占20%,平均洪水流量为17.8m3/s时,洪水汇流时间为3.5h。当不透水地面为40%,平均洪水流量为57.8m3/s时,洪水汇流时间为0.4h[10]。 这种快速的汇流对城市低洼地区造成威胁,同时当雨水汇流入河道,又增加了河道防洪压力。另外由于人工陆面阻碍了雨水的下渗,导致土壤水和地下水无法得到补充,因此城市地下水位下降,容易出现泉水停喷、地面沉降等现象,在沿海地区如果地下水位下降严重会导致海水倒灌现象,进一步加剧地下水污染。

表3 不同地表类型绝对粗糙度

上述3点,直接或间接地造成了城市地表径流增加,对城市防洪造成巨大压力。近年来不断出现的城市内涝灾害说明了仅仅依靠城市排水系统应对暴雨洪水是不够的,还应针对引起水文循环变化的根源作出对策。

3 水文循环演化的解决对策

3.1 转变城市防洪理念

城市化中水文循环演化对城市所带来最直接的威胁是暴雨洪水发生概率的增加。目前我国城市的暴雨防洪理念是尽可能快速地排出雨水,雨水到达地面快速汇流进入雨水下水口,通过雨水管网迅速汇入外排河流。这种依靠快速排水的防洪理念能够在一般降雨中发挥作用,使城市路面保持清洁畅通,然而随着降雨量的增加,雨水沿管网迅速向低洼地段汇聚,这些地段的管渠经常达到满流状态。因此城市低洼处常常出现雨水从下水口涌出的现象,加上地表面的汇流,这些地段会在暴雨过后积水严重。同时,雨水管网将雨水过快的排入河流,导致河流洪峰到达提前,洪峰坡度陡涨,对下游河道防洪造成威胁。另外,雨水可以作为一种资源进行利用,在降雨过程中雨水被迅速排走是一种对资源的浪费。解决城市化中的暴雨洪水问题,应转变快速排出雨水这一防洪理念,从以下2个方面着手。

(1)改造城市雨水管网。我国城市多数采用雨、污分流的排水模式,然而雨水管网的设计标准陈旧,甚至沿用几十年前的设计标准,与城市建设现状严重不匹配。我国雨水管网较国外狭窄、拥堵,不仅排水能力有限,而且容易积攒垃圾,致使管网阻塞。因此有必要针对我国城市建设现状制定新的雨水管网设计标准,拓宽沟渠,使暴雨中行洪通畅。针对城市低洼地区积水严重的问题,改变目前雨水管网全部贯通的设计,根据城市地形划分区块,形成独立的排水系统,分散排水压力。

(2)进行雨水收集。城市不透水的地面、雨水管网都可作为雨水收集系统的一部分,为雨水收集提供了可行条件。可在管网中设置一定数量配套的拦污网、过滤网及蓄水池,雨水经过初步过滤进入蓄水池,在蓄水池中经过进一步沉淀,可以作为市政用水应用于一些对水质要求不高的工作。这些雨水也可通过进一步净化处理实现更多的利用价值。另外,可借鉴一些发达国家的成功经验,利用建筑物的屋顶进行雨水收集。雨水收集工作不仅能够缓解城市用水短缺,而且能够有效减少地面和雨水管网中的流量,减轻城市防洪压力。

3.2 还原城市陆面

水文循环演化的根源是人类对陆面的改造,还原城市陆面可从根本上解决由于水文循环改变而产生的城市水问题。所谓还原城市陆面,是指对城市中不透水的路面、广场、建筑等进行改造或减少其面积,使地表覆盖面具备自然条件下的陆面属性,使水文循环接近平衡状态,实现城市水循环的生态化。主要措施有:

(1)增加植被覆盖率。绿色植物不仅可以美化城市、净化空气,而且能够含蓄水源,其自身的吸水能力及蒸腾作用为大气水、地表水、土壤水之间的转换建立了桥梁,使原本因不透水层阻隔而难以实现的水量交换重新进行。同时,高大树木对雨水起到截留作用,减少到达地面的降雨量;灌木和草坪增加了地表粗糙度,可减缓地表汇流速度。

(2)铺设透水地面。随着材料科学的进步,既能满足路面铺设要求,又具备渗透能力的路面材料已经问世。使用这类材料替换不透水地面,使雨水到达地表后向下渗透,既能够减少地表径流,又可以补充地下水。这类地面材料能够在广场、停车场等场所大面积应用,是城市陆面向生态化还原的关键。

4 结语

城市化进程改造了自然界的陆面性质,使水文循环条件产生改变,研究表明城市化后降水量有所增加,降暴雨的几率增大,蒸发量减少,地表径流量显著增加。这些改变给城市带来了巨大影响,尤其对城市防洪提出了更严峻的考验。解决城市暴雨洪水首先应转变目前快速排出雨水的防洪理念,对雨水管网进行合理改造,并增加蓄水功能,进行雨水收集,对雨水进行资源化利用,既减轻了防洪压力,又能够缓解城市供水压力。从根本上解决水文循环演化问题的方法是对城市陆面进行还原,增加植被覆盖率和铺设透水地面使其具备与自然界陆面类似的性质,使水文循环畅通进行。

[1]车武,李俊奇,张雅君.中国的水资源危机及其对策[J].北京建筑工程学院学报,2000, 16(4): 4-7.

[2]左其亭.城市水资源承载能力[M].北京:化学工业出版社,2005.

[3]石勇,许世远,石纯,等.洪水灾害脆弱性研究进展[J].地理科学进展,2009(1):41-46.

[4]Karl T R,Diaz H F,Kukla G.Urbanization: Its Detection and Effect in the United States Climate Record[J].Journal of Climate,1988,11(1): 1099-1123.

[5]郭凌曜.城市化对局地气候的影响分析[J].气象与环境科学,2009,32(3):37-42.

[6]李养龙,赵凯,金林,等.城市化发展面临的水文问题[J].山西水利科技,2001(4):86-88.

[7]薛丽芳,谭海樵.城市化进程中的洪涝灾害与雨水水文循环修复[J].安徽农业科技,2009,37(23):11058-11061.

[8]杨士弘.城市生态环境学[M].北京:科学出版社,2004.

[9]王紫霞,程伟平.城市水牢灾害的生态机理分析和思考[J].浙江大学学报(工学版),2002(5):582-587.

[10]刘妮,王炜.城市快速发展对城市防洪的影响与对策[J].山西建筑,2009,35(25):361-362.