顶管施工中地面沉降分析及环境对策

2010-02-23陈锦华常学林

陈锦华 常学林

(1兰州交大工程咨询有限责任公司,甘肃 兰州730070;2兰州市市政工程管理处,甘肃 兰州730050)

1 计算模型

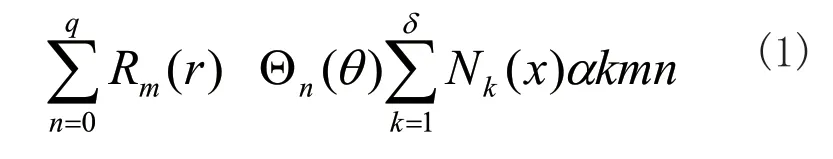

半解析元法是一种基于变分原理的半解析数值方法,其特点是在运动规律明确的方向采用解析函数,而在运动规律尚不明确的方向进行数值计算,从而减少计算单元的数目。将土介质与项管结构作为一个系统,根据土体的位移变化规律,在两个方向选取适当的位移函数以建立解析解函数,在另一个方向将系统离散并采用分片插值函数。这一过程把土介质与顶管结构作为一个系统沿轴向划分成段单元或环单元,单元中环向和径向的解析函数族与轴向的分片插值函数一起构成半解析解函数,即

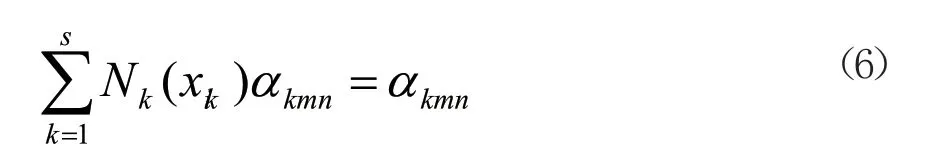

式中Rm(r),Θn(θ)分别表示径向和环向解析函数,可根据所研究问题的位移规律恰当选取;Nk(x)为轴向离散的分片插值函数;αkmn为广义自由度,它是离散化方程中的未知量,在本文中它是位移;αmnk={u v w}。作为解析函数的构成要素,akmn不是独立的,它是与解析函数Rm(r),Θn(θ)和离散插值函数Nk(x)均有关的变量。解析方向的解析函数和离散方向的插值函数的共同调整使得控制方程和边界条件得以满足。

这样,原来的三维问题转换成了只在一个方向离散的数值计算,从而减小了单元的数目和计算时间,提高了计算效率。

在顶管轴线方向,亦即施工中的前进方向。由于位移的变化规律尚不清楚,故将该方向作为离散方向。这样,在沿顶管轴线方向用一系列垂直于轴线的平面将系统离散成环单元。

2 半解析元法分析过程

2.1 半解析函数

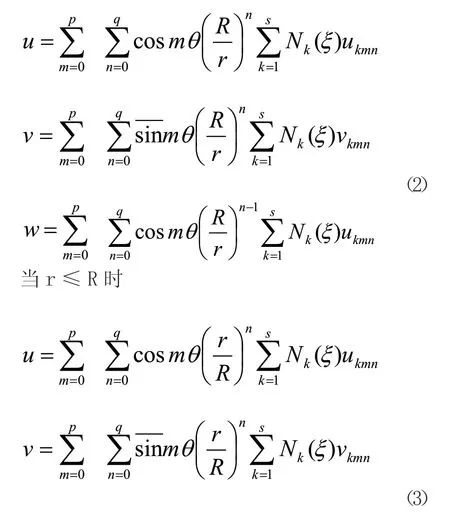

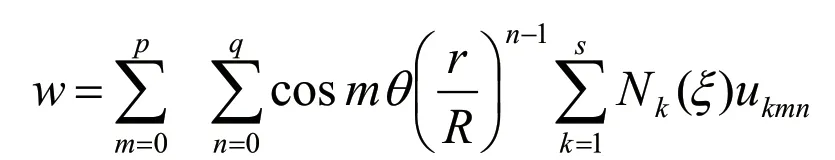

基于上述径向和环向解析,轴向离散的半解析分析方案构造如下位移函数:

当r≥R时

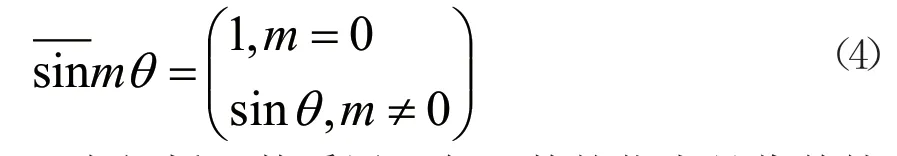

环向解析函数采用三角函数的优点是收敛较快;p,q分别为环向、径向解析函数所取的级数的总项数;Nk(ξ)是离散的轴向插值函数,其中:

s为分片多项式插值函数Nk(xi)的插值项数,在此处的半解析元中,结点变成结面。Nk(xi)的确定原则为当xi取第k个结面xik时有:

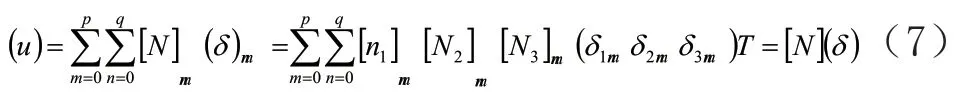

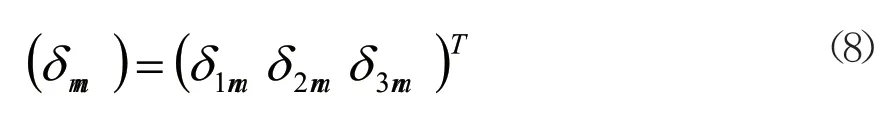

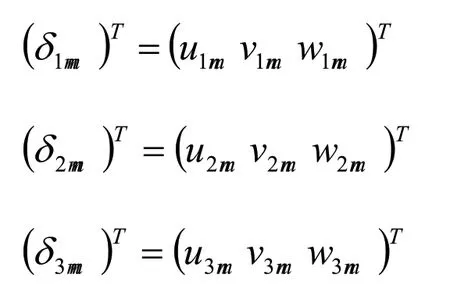

其中ukmn,vkmn,wkmn,Nk(xi)与项数s有关。将式(2),(3)写成矩阵形式,有

式中N1,N2,N3为轴向离散插值函数。

上式中,当s=3时,有

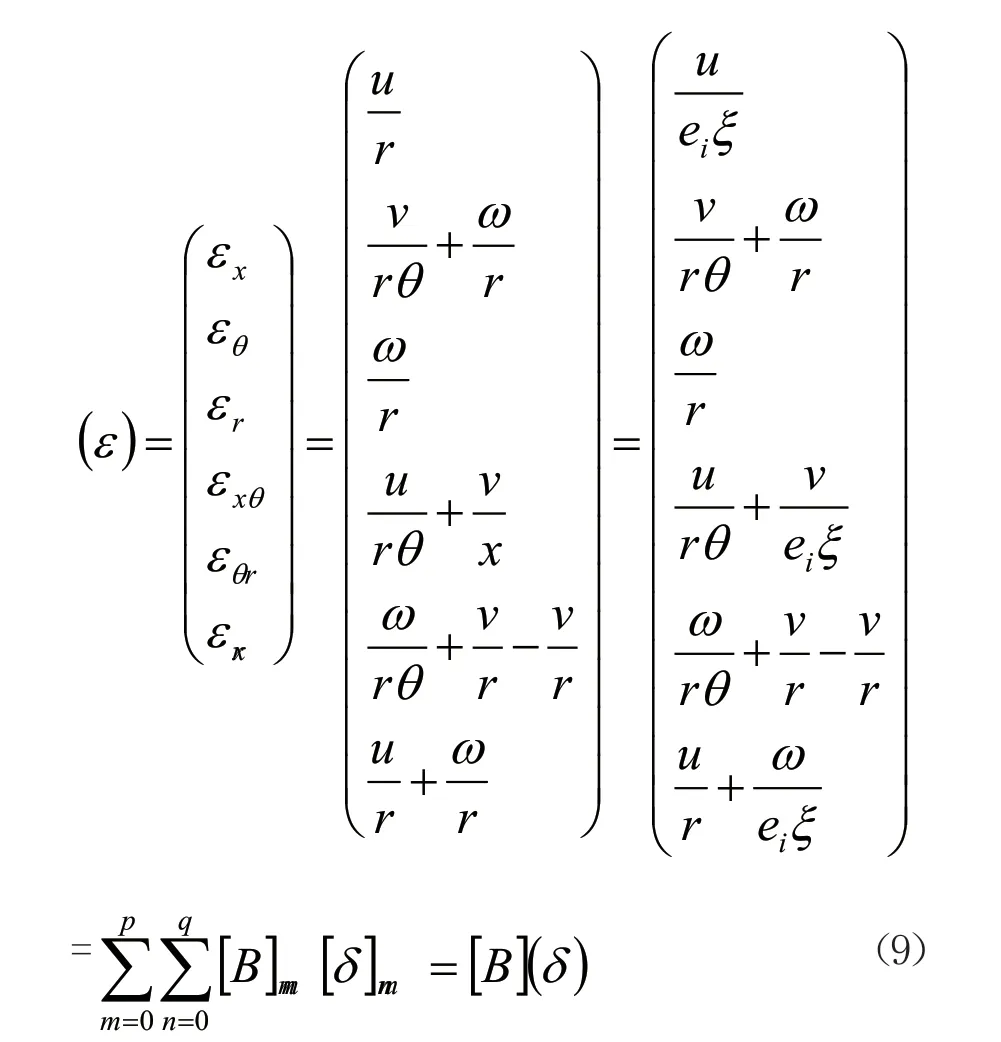

2.2 半解析单元应变列阵

半解析单元应变列阵为

式中[B]为几何矩阵。

3 邻近施工中所预料的问题点

因掘进机而造成的地基变形,根据掘进机所在位置,可做如下分类:

(1)掘进机开挖面前的地基变形

(2)掘进机通过中的地基变形

(3)掘进机脱出后的地基变形

除此以外有时因地下水位降低或流沙涌出产生大范围下沉。一旦在软弱粘性土地基中掘进时明显扰动了地基,管道通过后数个月内往往会发生持续下沉。若发生上述的地基变形,原有构筑物的外在条件、支撑状态就会发生变化,原有构筑物就会受到影响。

外力条件的变化引起地基的变形基本上可分为四类:

(1)由于围岩的应力释放引起的弹塑性变形→地基反力的大小和分布的变化。

(2)由于有效覆盖土压力的增加而引起压密下沉→垂直土压力的增加。

(3)由于土压力荷载引起的弹塑性变形→作用土压力的增加。

(4)由于土质变化引起的弹塑性下沉、蠕变下沉→地基反力的大小和分布的变化。由于这样的外力条件的变化,原有构筑物就会受到影响,就会发生下沉、倾斜和断面变形等,但是否产生上述现象以及其大小程度,则取决于原有构筑物的设计条件、中间地基的土性值以及原有构筑物的结构条件、刚度等。研究邻近施工的影响时,要在充分考虑了这些事项之后,准确预测现场可能发生的现象,才能进行分析及评价其影响。

3.1 地基和邻近构筑物的动态预测

当判定为临近施工时,必须预测构筑物随着工程的进展会发生怎样的变形,定量掌握影响程度。

一般施工中采用处在地基土中构筑物的模型,对随着管道顶进中地基的变形和构筑物的动态同时进行分析方法被广泛采用。具体做法是使用有限元法,在地基中把构筑物作为梁编入。由于可直接得到截面应力,所以可说是一种简便的方法。但是在此方法中,由于把地基和构筑物作为连续体进行分析,在脱离构筑物方向上的地基发生位移的部分,往往和实际状态是不同的。因此对于不给地基位移造成影响的刚度小的构筑物是有效的,在应用刚度较大的构筑物时,必须在地基土和构筑物的边界条件上进行修正,以便适应实际土质和构筑物的动态。

3.3 处理对策

作为处理对策大致分三种情况,一是对掘进机实施改进的情况,另一种是对按有构筑物进行处理的情况,再有就是对介于上述两者之间的中间地基实施处理的情况。其中对原有构筑物侧进行处理是最终的手段。

对于掘进机改进,主要是关于施工方法的。例如由于土质较硬,防止地面隆起将多刀盘掘进机改为大刀盘掘进机,或者为防止曲线段土体较软,土体反力达不到要求时产生横向位移而在管口加设的间隙调节器。

3.4 效果确认

上述的处理对策,在管道顶进之前要进行试验施工,以确认其效果满足所期望的目标。有时试验往往达不到足够的效果,必须重新进行分析,取定新的处理对策,直至试验成功。

[1]《顶管施工技术》,俞彬泉等著,人民交通出版社,1998。

[2]《推进工法设计及施工》,南野九辉著,日本森北出版社,2007