战略创业研究演进与前沿探析

2010-02-01包建华方世建

包建华,方世建,罗 亮

(1.南京审计学院经济学院,江苏南京211815;2.中国科学技术大学管理学院,安徽合肥230026)

一、引 言

成功的企业有一个重要的共同特征,那就是着眼于经营未来。战略是企业在经营未来的过程中为主动把握自己的命运而做出的一种主观努力,是企业为了实现持续经营而进行的筹划和谋略。企业要想取得成功,就必须进行战略承诺,即对资源进行令别人难以模仿且可不逆转的配置,以使企业的资源、能力与市场竞争环境相匹配。战略承诺总是要经过时间的检验才能见效,因此,必然要建立在对未来的信念或预测之上。然而,人是有限理性的,未来又是不确定的,信念和预测都有可能出错,在现实中常常出现这样一种战略悖论:一些堪称卓越的战略构思精巧、规划周密,执行也无懈可击,但却遭遇了失败。有学者研究发现,产生这种战略悖论的根本原因就在于战略执行没能适应不确定的环境变化,使得原本十分恰当的战略执行过程在市场动态变化中失去了相应的支持环境。

在快速变化的环境中,企业为了应对环境变化,会激活自己的创新能力,但反应过度就有可能跌入“创新陷阱”[1]。在变化缓慢的环境中,企业为适应周围环境而进行渐进式变革,并且由于习惯于这种渐进式适应方式而无法觉察到实施更加彻底的变革和创新的必要性,从而导致核心刚性并丧失柔性。在探讨环境变化、组织适应能力与资源配置的关系时,March(1991)把企业应对环境变化的战略分为开发(exploitation)和探索(exploration)两种类型。[2]前者注重开发和利用现有能力,而后者则侧重于探索创新能力。从理论上说,要想成功经营未来的企业必须同时具备这两种能力,合理地把有限的资源配置于探索和开发两方面的活动。事实上,在现今的市场竞争格局下,企业和行业的边界不断发生变化,新的组织形式以及新的管理理念不断涌现,企业要面对越来越大的经营风险、日益频繁的变革挑战和难以预测的市场变化,因而很难在探索和开发之间实现平衡。从长期看,如果我们想要让基于准确预测未来的战略管理摆脱困境,那么就必须考虑新的分析维度,以新的视角去审视问题。

20世纪70年代以前,福特制是工业资本主义的主导生产模式,其特点就是生产规模大、平均成本低和流水线作业;小企业和新创企业由于被认为缺乏市场竞争力、创造就业机会的能力和推动科技创新的驱动力而没有得到应有的重视。但是,中东石油危机以后,情况发生了显著的变化。1979年,Birch用数据说明小企业和新创企业在1969~1976年间为美国创造了82%的新增就业机会。80年代,硅谷等创新集群引起了世人的关注,一大批小企业和新创企业聚集在著名大学和研究机构的周围,实现了大规模的技术创新和快速成长,从此改变了人们对小企业和新创企业的认识。[3]1985年,德鲁克宣称:创业时代已经来临,一种全新的创业型经济正在取代管理型经济,创业可以为企业构建竞争优势另辟蹊径。战略管理的核心就是构建竞争优势,于是,战略与创业就有了相交的因素,创业维度开始进入战略思考的范畴。

二、战略创业研究演进与战略创业内涵

早在1978年在美国匹兹堡举行的战略管理国际会议上,战略管理与创业的交叉研究就已引起学者们的兴趣。随着时代的变迁,战略创业研究不断发展,理论不断演进。本文按照战略创业研究的演进顺序,通过分析战略创业理论发展的现实背景来梳理战略创业研究的演进脉络,并且对不同学者在不同阶段界定的战略创业内涵进行比较。

(一)战略创业研究的演进过程

战略创业研究从其演进历程来看,经历了战略研究主导和战略与创业并重这两个不同的阶段。

1.战略研究主导阶段。两次中东石油危机以后,小企业和新创企业的发展促使西方学术界对已有的经济理论和管理理论进行反思,战略管理的研究重点也因此而开始从静态的产业模型和有效市场问题转向了动态的变革模型和企业适应性问题。不论是创业研究学者还是战略管理研究学者都开始关心革新、快速成长、适应性、创业战略、新企业的生存和管理以及组织转型等问题。一批著名的战略管理学者研究发现刚刚兴起的创业研究可以填补战略管理研究的一些空白,并且把创业研究纳入了战略管理研究框架。他们这样做的本意是想用创业研究的成果来充实战略管理理论体系,结果却导致了战略创业研究领域的形成。这一阶段的战略创业研究以战略研究为主导。

创业是战略和职能行为相结合的基础。企业要想发展,就必须通过创业来推动对新领域、新产品、新市场的选择,并且必须把这种选择置于战略框架之下,通过战略规划和管理把各个职能方面整合在一起(Schendel和Hofer,1979)。创业是战略管理研究的一个重要课题,战略研究理应把创业视为战略的核心问题。创业不仅仅涉及企业的创立和企业家等问题,而且还涉及企业的组织革新、变革和再生等问题,这些问题对于任何企业的战略都非常重要(Schendel,1990)。后来,Schendel进一步阐述了创业与战略的关系,认为战略分为创业和整合两个部分,其中创业涉及企业在竞争激烈的市场上的定位,而整合则涉及对创业成果的管理。Schendel长期担任《战略管理杂志》的主编,他把创业研究视为战略管理研究的子集,也是顺理成章的事。

2.战略与创业并重阶段。20世纪90年代,以互联网、个人电脑和无线通信技术为代表的信息技术革命的爆发以及知识经济的出现,使得企业的信息化、知识密集化、组织扁平化水平得到大幅度的提高,也为企业开展创业活动创造了良好的条件。同时,信息技术的发展又大大方便了小企业创业,允许它们依靠大学和科研院所来实现技术成果的转化和自身的快速发展。[3]创业实践的巨大成功驱使学者们去关注创业和创新,创业研究也因此而获得了飞速的发展,并且表现出其自身独有的特点,但也遇到了运用传统战略管理工具解决不了的独特问题。于是,战略管理学者开始更加关注创业研究,并且开创了战略与创业并重的战略创业研究新阶段。

Stevenson和Jarillo(1990)以及Day(1992)最早发现并指出了创业与战略的“交叉现象”,他们用“创业战略”来指代两者之间的交叉。Sandberg(1992)认为,战略与创业的“衔接核心”是公司创业。Hitt等(2002)指出了战略与创业相交叉的六个不同方面,即革新,组织关系网络,国际化,组织学习,高管团队与治理以及成长性、适应性和变革。[4]Meyer、Neck和Meeks(2002)认为,创业研究和战略管理研究的相互关系主要体现在三个方面:一是相互交叉,表现为创业和战略管理之间存在的一些共有要素集合;二是一体化,意味着创业和战略管理这两个领域不再是独立的领域,两者应该是统一的整体(部分战略管理学者甚至主观地认为创业是战略管理研究的一个分支);三是相互“交界”,表现为创业和战略管理这两个领域互相作用形成了公共边界。在这个“交界”空间内,这两个领域的学者可以相互借鉴、相互启发。Ireland、Hitt和Sirmon(2003)明确指出,战略创业应该同时包括搜寻机会的行为(创业层面)和谋求竞争优势的行为(战略层面)。Hitt、Ireland、Camp和Sexton于2001年为《Academy of Management Executive》和《Strategic Management Journal》这两本期刊各出了一期战略创业专辑,并且又在2002年出版了《战略创业管理》一书。在这本书中,作者认为战略研究和创业研究都为彼此做出了贡献,同时指出动态的商业环境和旨在创建动态模式的战略努力都有助于企业建立新的竞争平台。据此,作者提出了创业—战略管理界面(ESMI)的概念,并且建议在研究和实施战略创业的过程中应该同时考虑战略与创业两者的共性因素,比如绩效和创新。从此,战略创业一词开始流行起来。

(二)战略创业的内涵

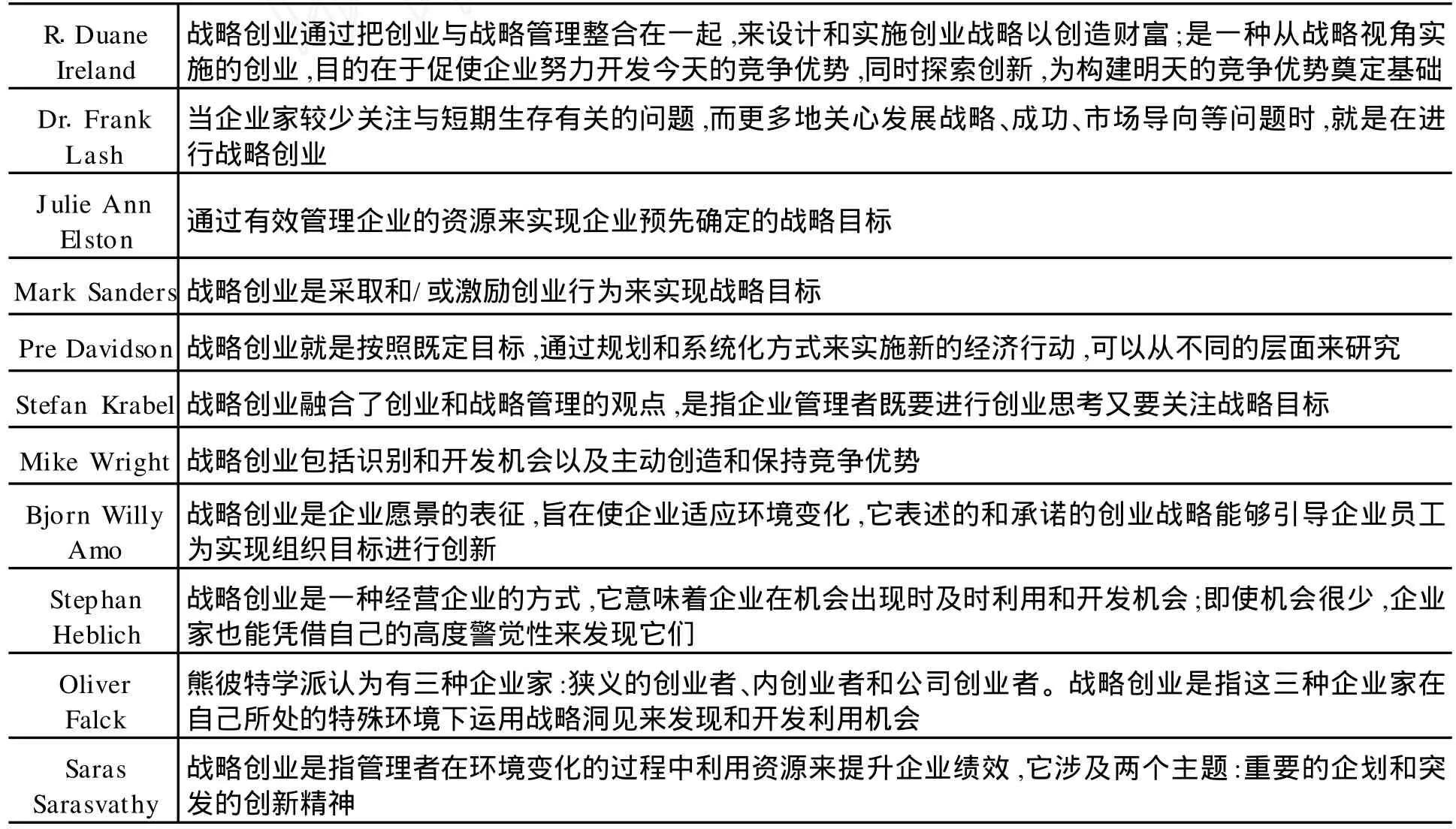

尽管战略创业研究作为一个研究领域具有很大的发展潜力,但目前战略创业研究的边界、参数和术语等还不太清晰,学者们对战略创业这个新概念的认识还存在分歧[5],至今仍未给出统一的定义。表1列举了一些学者对战略创业内涵的认识。

表1 战略创业的内涵

总的来说,学者们主要从以下两个方面来界定战略创业的内涵:一是识别、开发机会,把愿景转化为行动,把创造性、创业思维引入核心战略的发展和实施,即把创业维度引入战略管理之中。二是利用战略规划来指导创业行为,确定企业的创业目标以及制定旨在实现创业目标的计划,即为创业制定战略方向。与其他很多新兴研究领域一样,战略创业研究尚处于发展初期,因此很难形成明确、统一的定义。不过,发展初期这种开放式构架有利于这个领域借鉴其他领域的思想、方法,吸收其他领域的成果。事实证明,现在的战略创业研究正朝着多层次、更深入的方向发展,研究范畴越来越宽,成果也越来越丰硕。

三、战略创业研究前沿

在战略创业研究的演进过程中,学者们从不同的角度来开展战略创业研究。Eisenhardt等[9]从过程观出发把战略创业看作是即兴创作、互相适应、市场匹配、再生、试验和适时调整六个重要过程的组合。Ireland等[10]从创业与战略交融的角度研究认为,战略创业包括创新、网络化、国际化、组织学习、成长、高管团队与治理六个方面。Hitt等[11]在此基础上指出了战略创业主要涉及的四个方面,即外部网络、资源与组织学习、创新以及国际化。Ireland等[12]考察了战略创业的构成要素,把创业心智、创业型文化、创业型领导、资源的战略管理以及运用创造力和开发创新作为战略创业的重要维度。Luke[13]又进一步区分了战略创业的六个基本要素(识别机会、创新、承担风险、柔性、愿景和成长)与六个支持要素(战略、文化、品牌、卓越运营、成本效益和知识传播与运用)。Ireland[7]认为,战略创业由探索(搜寻机会)和开发(寻求优势)两大类活动构成。企业不但要对探索活动与开发活动进行有机的结合,而且还要在两类活动之间合理配置有限的资源,为企业的长期发展构建源源不断的创新流。国内已有学者[14]介绍过这方面的内容,本文不再赘述。

近几年来,学者们进一步扩展了战略创业研究的视角,提高了对战略创业的认识,并且取得了不少值得关注的新成果。本文根据战略创业研究的不同视角对现有研究成果进行述评。

(一)创业视角

创业视角主要研究创业过程中的各种因素与战略创业的关系。Ireland、Covin和 Kuratko[15]认为目前公司创业领域的知识支离破碎、积淀不够。他们总结并整合了公司创业战略的关键因素,并且为公司创业战略构建了一个新的概念模型。这个模型包括:(1)公司创业战略的前提,是指公司员工个人的创业认知和影响他们创业行为的外部环境条件;(2)公司创业战略的构成因素,是指公司高管提出的创业战略愿景、支持创业进程和行为的组织架构、体现在员工创业行为中的创业过程共享模式;(3)公司创业战略的结果,是指由创业行为产生的组织结果,包括竞争力的提升和战略的重新定位。

Lumpkin、Cogliser和 Schneider[16]发现自主性是创业导向的一个重要构成因素,但是以前的研究在评价创业导向构念时基本上没有包括自主性这个维度。这三位作者最先强调了自主性作为公司层面创业行为构成要素的重要理论意义,并且认为在战略创业的语境下,只有强调自主性才能准确表达寻找机会和寻求优势的主体的能动行为。他们在评价已有自主性测量指标的基础上,提出了他们自己的自主性测量指标,并且通过两项实证研究验证了自主性决策制定过程和自主性行动是企业获取竞争优势和取得创业成功的重要途径。

Monsen和Boss[17]从部门层面对多个健康护理组织110个部门的1 975名管理人员和普通员工进行了创业导向(如风险承担性、行动超前性和创新性)、工作角色模糊程度和辞职意愿强度方面的调查,利用结构方程模型进行的实证研究表明:管理人员和普通员工会对战略创业做出不同的反应;战略创业会对管理人员和普通员工产生不同的影响,企业应该为他们设计“量身定做”的战略创业体系。

(二)战略视角

战略视角主要关注战略创业绩效与战略创业中的企业成长问题。Shepherd和Wiklund[18]跟踪研究了1994~1998年间在瑞士注册的68 830家有限责任公司的发展路径,对相关的测量指标进行了研究,结果发现有些测量指标存在高度或者中度的效果共线性。对此,作者指出了进行测量指标改进的方向,为我们今后确定企业成长研究的边界和积累相关知识具有深刻的意义。

Steffens、Davidsson和Fitzsimmons[19]认为,战略创业是搜寻机会和寻求优势两者的结合。但是,现有研究并没有深入解释成长和利润这两个绩效维度在企业不同阶段的演化过程。作者综合运用有关盈利和能力提升关系的企业理论,构建了一个新的企业发展动态模型,为新创企业指出了不同的发展路径,并且告诫新创企业不要过度追求成长,而应该慎重地分析如何同时实现成长和盈利。

公司治理是现代企业理论中最重要的内容之一。Audretsch、Lehmann和Plummer[20]以战略创业中的代理和治理为题,把战略创业置于现代企业理论的框架中进行研究。作者认为对于新创企业而言,委托和代理双方应当在控制关键资源和公平分配权益之间建立一种基本关系。根据代理理论,企业高管的所有权(股权)配置应当与企业所有者提供的激励相一致。对于新创企业而言,经理人的作用与大型企业有所不同。新创企业的经理人除了要提供必要的管理和组织知识以外,还会在新创企业获取竞争优势和提升绩效方面发挥重要的额外作用,即提供知识资本和人力资本。所以,在战略创业的背景下,代理理论具有特殊的重要性。新创企业高管特有的关系资本和人力资本在企业运营过程中具有特殊的作用。但是,以目前的手段难以对这两个要素进行直接研究。于是,作者以专利权作为这两种资本的替代变量,对它们进行了实证研究,结果表明高管持有的专利权能显著增加其持有的股权比例,而新创企业所持有的专利权反而能明显降低高管所持有的股权比例。因此,作者认为代理理论应该在战略创业研究领域占有一席之地,因为这一理论能够告诉我们企业为了实现自己的战略创业目标应该如何控制自己还没有掌握的资源。

Holcomb、Ireland、Holmes和Hitt[21]发展了现有的创业学习理论,重点强调了直观推断在经验学习和替代学习这两种不同学习语境下的作用。作者通过研究直观推断、知识和行动之间的关系,构建了一个更为完整的创业学习模型。该创业学习模型告诉我们创业者的直观推断影响学习的程度随时间而变,随知识积累的增加而演进,进而揭示了战略创业语境下创业者采取有利行动和限制不利行动的条件。

Wliklund和Shepherd[22]将研究触角伸向对特殊组织的研究,并发现资源互补能够提高联盟和并购的潜在价值,但取决于企业发现和实施生产性资源组合的能力。他们把国内联盟和并购与国际联盟和并购区分开来,指出只有预先做好资源组合的准备工作,企业才能抓住机会,通过结盟和并购来创造收益。这一结论把战略创业研究与国内和国际联盟、并购联系起来,从而大大扩展了战略创业的研究范畴,同时也有助于解决资源基础观关于联盟和并购收益的争论。此外,Meuleman、Amess、Wright和Scholes[23]从战略创业的视角研究了杠杆收购问题,指出了代理理论和战略创业理论之间的互补性,考查了不同类型杠杆收购的绩效含义。

(三)经济政策视角

经济政策视角主要研究政策促进战略创业的作用。Fernhaber和McDougall-Covin[24]阐释了风险资本家对他们所投资的企业的战略取向产生重要影响的机理,揭示了风险资本家可以通过提供知识和声誉资本对新创企业的国际化发挥催化剂的作用,并且声誉好的风险资本家的国际化知识与新创企业的国际化进程明显正相关。这一研究的重要发现是,通过引入外部利益相关者,如风险资本家,创业者可以与风险资本家共同开发无形资产,从而大大提高无形资产的利用效率。这样,新创企业就可以利用内、外两方面的资源,采用资源组合为企业增加价值。他们的这项研究也克服了传统资源基础观仅仅关注内部资源的局限性,深化了对资源基础观的认识。其政策含义主要体现在两个方面,一是利用政策促进风险资本与新创企业的结合,促使内、外部彼此分隔的资源结合起来发挥更大的作用;二是利用政策促进企业的国际化。

Patzelt和Shepherd[25]利用目标设定理论(goal-setting theory)分析了旨在推动学术型创业发展的政策有何作用和怎样发挥作用的问题。通过实证研究,作者发现能够获得政府提供的政策性资金是学术型创业取得成功的关键。有了资金支持,创业者才能进一步感知其他政策措施(如为了方便学术型创业者获得网络关系、商业知识等非经济性资源而构建的平台)带来的好处,还可以减轻行政管理负担。此外,资金充足会减弱税收对新创企业的激励作用。作者建议政策制定者针对学术型创业者的感知状况,制定有利于促进新创企业发展的综合性政策措施。这一发现揭示了政府政策对学术型创业和创业者的重要性,它的政策含义在于如何制定综合性政策帮助具有学术背景的创业者取得创业成功,促进学术机构的衍生企业发展。

(四)复杂性科学视角

Schindehutte和Morris[6]认识到战略过程和创业过程在本质上都是十分复杂的社会经济现象,复杂性科学为理解这些复杂现象提供了新的方法。他们认为战略创业是在充满波动性、不可逆性、非线性和不稳定性的环境下进行的,应该对探索与开发、机会、新颖性、微观与宏观因素的交互作用以及驱动因素等五个方面进行深入的研究,以完善现有战略创业理论。作者总结了现有研究,指出了五个方面的不足:(1)没有清晰解释企业应该如何平衡开发行为和探索行为;(2)对机会和创业的认识还比较模糊;(3)没有就创新的变革性和新颖性来源及其性质达成共识;(4)大多数研究者没有认识到多层次动态系统的多面性;(5)变革的过程性研究不够充分。针对这些问题,作者指出应该重点研究创新及其非连续性的产生原因、分析单元和层次、混沌和不确定性的核心作用等问题,以提升对战略创业生成机理的认识。此外,Schindehutte和Morris还以自己独特而深邃的洞见指出了战略创业研究的重要发展方向。

(五)网络视角

社会网络能够为创业和战略实施过程提供信息和资源,是创业研究和战略研究的重点之一。战略创业研究已经取得的成果表明,社会网络在创业过程和战略实施过程的各个方面都处于中心地位。社会网络在塑造新创企业,促进企业发展的过程中起到了重要的作用。不论是新企业的创立还是已有企业进入新的业务领域,它们都需要建立新的网络或拓展已有社会网络。企业创建者的个人网络和企业自身的网络不但会影响创新和识别机会,而且也会增进资源的流动性。但是,现有研究都将网络视为外生变量,这意味着网络是给定不变的,创业者和企业并不能能动地追求有价值的网络关系,这显然与现实不符。Stuart和Sorenson[26]指出了现有研究存在的五个问题,提出了网络内生的观点。第一,现有研究忽视了网络的内生性问题,从而影响了对网络效果的评估。因此,作者指出必须发展能够解决内生性问题的新的研究设计和统计方法。第二,现有研究对网络的产生和演化过程探究不够深入。作者认为有必要研究新创企业如何进入已有网络以及创业者如何建立有效的新网络,深化对网络生成机理的理解。第三,由于创业者总是自发地寻找有利的网络关系,充分利用团队成员所拥有的差异性网络关系,并且会设法阻止竞争对手生存和发展,因此,创业者层面的关系形成过程十分复杂,而现有的研究很少考虑这个问题。因此,作者认为必须更好地探究团队成员关系和竞争性排斥过程是如何为企业获取基于网络的资源打开通道的。第四,与企业网络相比,现有研究没有明确地关注企业创建者和核心员工个人关系网络的作用。作者指出,为了研究企业创建者的个人关系网络和企业关系网络分别会对企业绩效产生哪些影响,有必要区别企业创建者的个人关系网络和企业的关系网络。第五,由于现有研究几乎都把关系网络视为是外生的,因此往往都会忽视创业者在构建、维护关系网络时与他人进行的互动。在现实的创业过程中,创业者的行为是动态的,他们旨在实现自身目标的行为必然会受到他人行为的影响。Stuart和Sorenson认为,只有深入探究创业者与他人之间的互动,才能正确理解创业者有效利用关系网络的动态过程。这个研究框架为探究网络在战略创业中的作用做出了开创性的贡献。

(六)效果逻辑视角

创业者以及其他从事创造性活动的人经常会面对各种不确定性。原有的理论研究主要关注创业过程中的两种不确定情形:一是未来相对可预测的不确定情形。在这种情形下,未来事件的概率分布已知、取值未知,适用于经典的分类分析法。创业者必须采用基于系统收集和分析信息的决策方式。另一是未来受不可预测事件影响的不确定性。在这种情形下,未来事件的概率分布和取值都未知,创业者为了发现未来事件的基本概率分布,可以通过实验、向专家咨询和反复学习来收集信息、积累经验、深化对事件的认识,在此基础上运用贝叶斯估计方法做出相应的决策。[27]这样的研究对象、方法并未突破经济学和管理学的现有研究范畴,反映不出创业研究的特色。

大多数创业研究都假设未来多少是可以预测的,外界环境对个人行为是外生的,而且创业决策者也了解自己需要什么。但是,当创业者面对的是尚不存在的未来情况时,以上两种不确定条件下的决策方法都失去了作用。Sarasvathy教授称这种情形为奈特不确定性,并且用一个全新的概念——效果逻辑——来描述这种情形下的决策。效果逻辑概念是她根据对专家型创业者①的访谈,从大量的经验研究中归纳出来的。效果逻辑关注创造新机会和新市场的创业者的能动行为和互动过程。Sarasvathy利用效果逻辑研究战略创业得到了以下四方面的新发现。[8]

首先,人们不但可以发现市场,而且还可以创造新的机会和新的市场。有行动自由和基本行为能力的创业者能够发挥能动作用,寻找和设计适当的原则和标准,在创业过程中有可能在不同的社会层面构造有价值的机会。由于技术、设施甚至是组织都是由人的能动行为创造出来的,因此都是内生变量。

其次,Schumpeter曾经从宏观层面探讨过社会经济发展原动力的问题,并且发现是企业家通过“新的组合”来实现创新,从而推动了社会经济的发展。这一观点得到了经验研究的支持和学术界的广泛认同。Weitzman(1998)试图为Schumpeter所说的“新的组合”构建微观理论基础,因而进行了卓有成效的深入研究。他发现:由于人类的想象力是无限的,作为“新组合”来源的“潜在创新思想”无穷之多,创业者或企业家在无穷多的创新思想中寻找和选择具有可操作性的创新组合无异于大海捞针。于是,他提出了所谓的“威兹曼组合问题”。对此,Sarasvathy引入Simon教授的有限理性思想,给出了她自己的观点。她认为:第一,理性选择假设与现实情况不符,过度地夸大了人类搜寻、选择和组合创新思想的能力。第二,由于人是有限理性的,潜在的创新思想不一定都是正确的。即使是正确的,由于数量太大,创业者或企业家也很难通过搜寻选出具有可操作性的创新组合。第三,创业者或企业家总是以身边所熟悉的环境为起点进行搜索、选择和创新组合的。第四,创业者或企业家的搜寻具有一定的目的性和方向性,其目标建立在创业者或企业现有资源的基础上,路径依赖性、资产专用性等因素都会影响甚至决定他们的搜寻和选择。

在分析诸多限制条件的基础上,Sarasvathy提出了一个新的理论架构。她认为,“新组合”是一种不严谨的说法。现实中创业者或企业家的搜寻和选择是在特定的时空条件下、在市场竞争的过程中与他人的互动中和在特定的基础上完成的,因此,真正可行的创新是通过特定的“转换”而不是“新组合”来实现的。Sarasvathy通过实证研究证实了专家型创业者是通过一些特定形式的转换来实现创新的。“转换”是“新组合”的一个子集合,它的重要意义在于两个方面:一是剔除了潜在创新思想中许多不正确、不实际的成分,二是强调了时空条件、创业者或企业家的异质性和搜寻的基础条件。由此可推演出“转换”途径的有限性以及创新(思想)转换的可行性。

再者,对资源和能力进行了定义。传统的战略管理对资源和能力的定义是同义反复的。在战略管理研究所界定的资源定义中,“有价值”是一个非常重要的概念。一方面,借助于这一概念,形成了战略管理领域一系列可测的价值关系和指标,使战略绩效可以检验;另一方面,战略管理理论并未清楚地交待资源的价值来源。具体而言,战略管理需要评估资源的事后价值,但实际操作中却常常是事前估价,因此无法解释资源怎么会变得有价值。Penrose在研究企业成长时曾经指出,是管理者提供的管理服务实现了资源的价值。这一重要思想在战略创业领域一样适用。现实充满了不确定性,管理者对资源的不同认识、利用资源的不同方式等都会造成同一种资源的价值变化,这意味着资源的价值不可能在事前通过定义和评估就变得非常明确。因此,效果逻辑认为,应该对资源和能力进行区分,并且把它们作为开发新市场和新环境的起点,强调在战略创业过程中,资源价值的实现是由创业者或企业家能动作用所提供的管理服务决定的,而不是取决于对事先给定的资源价值和能力价值的加总。

最后,不存在终极意义的竞争优势。追寻可持续竞争力或优势,一直是战略管理的神圣目标。为此,战略管理理论经历了诸多范式更替的过程,包括对竞争力的经典研究、对战略冲突的博弈分析、资源基础观、核心竞争力理论、动态能力观。这些理论或观点有一个共同的特点:都认为企业只要拥有有价值、稀缺、难以模仿和替代的资源,就能掌握一种特殊的组织能力——可持续竞争优势的来源。然而,有学者对寻求普遍的可持续竞争优势持批评态度,因为上述特殊的组织能力都可能被“学习如何学会变革”这种更高层次的能力所取代。这表明在对可持续竞争优势的解释和预测中可能存在无止境的回归,即缺乏竞争优势的企业可以通过学习来积累资源、提升组织能力并获得竞争优势,而已经获得竞争优势的企业由于环境、技术等因素的变化而未能通过学习来取得相应的适应能力,因而有可能在竞争过程中失去竞争优势。纵观市场经济的300年历史,大浪淘沙,当年的企业没有一家能幸存至今。这说明竞争优势不仅是资源、能力的函数,而且还是时间的函数。效果逻辑注重当前,关注过程中的效果,强调市场主体的能动作用,寻觅获得和保持竞争优势的“满意”方法,并且认为不存在哲学意义上的终极竞争优势。历史地看,人类社会不断前进、推陈出新,创造性破坏常常在所难免,因此,特定时期的退出战略也是根据效果逻辑在战略创业方面做出的满意选择。总的来说,效果逻辑为研究战略创业提供了一种与众不同的视角,开辟了一个崭新的方向。

四、结语与展望

波普认为,科学起源于问题。战略创业研究起源于动态环境下企业战略承诺所面临的诸多重大问题。战略创业30年的理论演进相继经历了战略主导阶段,战略和创业并重阶段以及战略与创业高度融合、研究议题横向扩展和纵向深入的阶段。2007年,《战略创业杂志》的创刊为学者们建立了一个进行更为广泛、深入、专业的交流学习的平台,极大地推动了战略创业研究的发展。近几年,战略创业研究取得了一系列的重要成果,研究队伍也不断壮大,我们可以说战略创业研究进入了一个崭新的阶段。在未来的发展中,战略与创业的实质性融合还必须通过超越战略和创业两学科范畴的限制来实现。战略和创业都面向未来,直面环境的不确定性、动态性和复杂性。面对环境的这些特性,单靠这两个学科的力量难以解决问题,一个新的研究经济、社会和管理的战略创业学科需要融入更多学科的知识,以跨学科的方法来推动研究的深入。“多学科”、“交叉学科”和“跨学科”是三个相互联系又存在区别的概念。真正的跨学科研究并非将几个学科简单拼凑在一起,而是要追求各学科在思想、方法和认识上的融合,在学科间互动、磋商的基础上构建一个新的研究框架。跨学科研究是应对复杂的现实问题的重要手段。通过引入多维视角,跨学科研究可以大大拓展我们解决战略创业问题的行动空间。而且,跨学科研究还是引发创新的重要源泉,有利于解决学科交汇地带的问题。从这样的角度看,战略创业研究具有明显的跨学科研究特色:

第一,作为跨学科研究,战略创业研究的边界目前是开放的,因此,战略创业研究究竟包括哪些研究领域和研究议题仍然很难确定。例如,Ireland(2001)最初提出的领域是六个,现已被扩充为10个主题领域,并且这种研究领域的扩展态势还在继续。

第二,社会网络和效果逻辑等理论的引入,丰富了战略创业研究的理论、工具和方法,提供了新的研究视角。随着研究工具、方法和视角的变化,有关战略创业的机会认知、探索与开发、竞争优势、学习等重要概念的作用和功能将会得到新的诠释和界定。

第三,近十年来,创业研究取得了突破性的进展,这必然会推动战略创业研究的发展。现有的创业研究大多是建立在机会客观性这一假设之上,机会创造观的提出使得创业者行为研究成为创业过程研究的又一核心。基于创造观,企业如何进行战略创业应该成为战略创业研究的重要议题。

第四,根据当代复杂性科学的涌现(emergence)进化观,战略创业是一种复杂的涌现现象,是一种新体系的产生,并非战略和创业的简单加总。因此,对战略创业的认识应直面战略创业的动态过程,从多层次、多构面探讨战略创业的结构复杂性、组分复杂性和功能复杂性问题,并理性地思考探索与开发之间的取舍或平衡问题,以便更加深刻地理解新颖性来源和创新变革过程等问题。

第五,无论在战略中还是在创业中,创新都具有极其重要的位置。但是,创新在战略创业中的地位、产生机理(是通过网络、联盟还是通过非市场、非层级组织方式产生)、表现形式,以及战略创业理论如何解释创新的生成和扩散机理等问题都亟待解决。综合地看,这些问题显然都是跨学科的问题。

第六,近期的前沿研究成果普遍涉及创业者或企业家在战略创业过程中的能动作用,表征了创业者或企业家之间互动、互塑的主体间特性,显示出他们与环境(如创业网络)互构的特征。可以推测,战略创业过程中创业者或企业家的能动行为必然会成为未来战略创业研究的核心问题之一。由此,我们认为,未来战略创业研究的范畴应该包括三个维度:具有创业精神的能动行为者及其行为特征,竞争优势的获得和保持以及创业机会的搜寻、发现、创造和开发利用。我们将另外撰文对这三个维度及其相互关系进行深入的探讨。

注释:

①专家型创业者是指曾经单独或作为创业团队成员创立过一家以上的企业、具有10年以上全职创业经验并且至少参与运作过一家企业上市的创业者。

[1]Levinthal,D A,and March,J G.The myopia of learning[J].Strategic Management Journal,1993,14(8):95-113.

[2]March,J.Exploration and exploitation in organizational learning[J].Organization Science,1991,2(1):71-87.

[3]方世建,刘松.国际创业25年:主题演进与学者群体[J].天津:科学学与科学技术管理,2008,9(1):54-60.

[4]Hitt,M A,Ireland,R D,Camp,S M,and Sexton,D L.Strategic entrepreneurship:Creating a new mindset[M].Oxford, U K:Blackwell Publishers Ltd.,2002.

[5]Kuratko,D F,and Audretsch,D B.Strategic entrepreneurship:Exploring different perspectives of an emerging concept[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2009,33(1):1-17.

[6]Schindehutte,M,and Morris,M H.Advancing strategic entrepreneurship research:The role of complexity science in shifting the paradigm[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2009,33(1):241-276.

[7]Ireland,R D,and Webb,J W.Strategic entrepreneurship:Creating competitive advantage through streams of innovation[J]. Business Horizons,2007,50(1):49-59.

[8]Sarasvathy,S D.Empirical investigations of effectual logic:Implications for strategic entrepreneurship[J].Management,2007, 54(1):1-23.

[9]Eisenhardt,K M,Brown,S L,and Neck,H M.Competing on the entrepreneurial edge[A].in GD Meyer,and Heppard,K A (Eds.).Entrepreneurship as strategy[C].California:Sage Publications,2000:49-62.

[10]Ireland,R D,Hitt,M A,Camp,S M,and Sexton,D L.Integrating entrepreneurship and strategic management actions to create firm wealth[J].Academy of Management Executive,2001,15(1):49-61.

[11]Hitt,M A,Ireland,R D,Camp,S M,and Sexton,D L.Strategic entrepreneurship:Entrepreneurial strategies for wealth creation[J].Strategic Management Journal,2001,22(9):479-491.

[12]Ireland,R D,Hitt,M A,and Sirmon,D G.A model of strategic entrepreneurship:The construct and its dimensions[J]. Journal of Management,2003,29(6):963-989.

[13]Luke,B.Uncovering strategic entrepreneurship:An examination of theory and practice[D].Thesis submitted to Auckland University of Technology in Partial Fulfillment of a Master of Business Degree,2005.

[14]李剑力.战略型创业研究评介[J].外国经济与管理,2007,29(9):1-23.

[15]Ireland,R D,Covin,J G,and Kuratko,D F.Conceptualizing corporate entrepreneurship strategy[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2009,33(1):19-46.

[16]Lumpkin,G T,Cogliser,C C,and Schneider,D R.Understanding and measuring autonomy:an entrepreneurial orientation perspective[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2009,33(1):47-69.

[17]Monsen,E,and Boss,W R.The impact of strategic entrepreneurship inside the organization:Examining job stress and employee retention[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2009,33(1):71-104.

[18]Shepherd,D,and Wiklund,J.Are we comparing apples with apples or apples with oranges?Appropriateness of knowledge accumulation across growth studies[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2009,33(1):105-123.

[19]Steffens,P,Davidsson,P,and Fitzsimmons,J.Performance configurations over time:Implications for growth-and profit-oriented strategies[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2009,33(1):125-148.

[20]Audretsch,D B,Lehmann,E E,and Plummer,L A.Agency and governance in strategic entrepreneurship[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2009,33(1):149-166.

[21]Holcomb,T R,Ireland,R D,Holmes,M R,and Hitt,M A.Architecture of entrepreneurial learning:Exploring the link among heuristics,knowledge,and action[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2009,33(1):167-192.

[22]Wiklund,J,and Shepherd,D A.The effectiveness of alliances and acquisitions:The role of resource combination activities[J]. Entrepreneurship Theory and Practice,2009,33(1):193-212.

[23]Meuleman,M,Amess,K,Wright,M,and Scholes,L.Agency,strategic entrepreneurship and the performance of private equity-backed buyouts[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2009,33(1):213-239.

[24]Fernhaber,S A,and McDougall-Covin,P P.Venture capitalists as catalysts to new venture internationalization:The impact of their knowledge and reputation resources[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2009,33(1):277-295.

[25]Patzelt,H,and Shepherd,D A.Strategic entrepreneurship at universities:Academic entrepreneurs’assessment of policy programs[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2009,33(1):319-340.

[26]Stuart,T E,and Sorenson,O.Strategic networks and entrepreneurial ventures[J].Strategic Management Journal,2007,1 (1):211-227.

[27]Sarasvathy,S D.Effectuation:Elements of entrepreneurial expertise[M].Northampton,Massachusetts,USA:Edward Elgar Publishing Ltd.,2007.