一部《孔子》难融数千年文化

2010-01-25

本报驻法国特约记者 董 铭

今年首部“国产大片”《孔子》已于上周末在全国公映。虽然影片只截取了孔子一生中几个重要段落,而并非“孔子全传”,但该片从投拍以来就引发了社会各界的关注。影片公映后,既有对《孔子》“正史正说”的态度表示肯定的一方,也有观众抱怨该片“过于沉闷,让人昏昏欲睡”。再加上上映前周润发的“下跪”花絮,以及和《阿凡达》的院线排期纷争,银幕上的“孔子”再度成为“争议人物”。

演技受肯定,台词被质疑

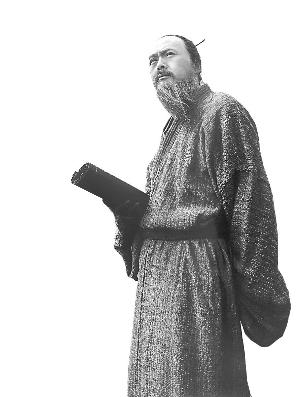

既然是一部人物传记片,主人公的形象是否丰满,所作所为是否合情合理,才是电影成功与否的关键。观众们对孔子的扮演者——著名影星周润发普遍持肯定的态度。凭借精湛的演技,敬业的态度,周润发成功地塑造了这位“万世师表”,把一个仁爱、睿智的“圣人”形象矗立在观众们面前。影片上半部分着力于孔子在鲁国从政,辅佐鲁定公主持“堕三都”的宏图大志,与季孙斯等权贵进行斗争。以历史剧见长的导演胡玫在这部分的处理上可谓驾轻就熟。很多人只熟悉孔子作为“哲学家、思想家”的地位,却并不知道他作为政治家的谋略和在军事上的具体成就,影片在这部分既补充了历史细节,又注入了足够的观赏性。

用视觉化的现代语言,丰富的人物关系,为观众讲述动荡的春秋历史,这是电影《孔子》之功。但是,由于电影要照顾到各层面观众的接受能力,只好选用最浅显的方式阐述先贤思想,不可避免地会产生理解上的偏差。譬如当孔子被逐出鲁国时,弟子颜回劝说先生:“您曾经跟我们讲过,如果人不能改变世界,那应该改变自己的内心。”有孔子专家批评这话本是于丹说的,却在电影中冠冕堂皇地成了“孔子思想”,岂不以讹传讹误导了观众?可见仅靠一部两个小时的电影,远远无法归纳博大的孔子思想。

中外传记片鲜有成功案例

在中国电影史上,不是第一次尝试把圣人搬上银幕。著名电影导演费穆曾于1940年耗巨资拍摄电影《孔夫子》,重点讲述了孔子与弟子们追求理想,却一路不得志的事例。为了拍好该片,费穆做了大量的历史考证,态度严谨得像个历史学家,虽然电影被指有说教之嫌,但不可否认《孔夫子》是一部难得的“工笔画”。

在西方影片中,拍摄此类先贤圣人的传记片也屡见不鲜,但由于历史形象深刻,宗教文化含义重大,改编后往往伴随着争议。梅尔·吉布森的《耶稣受难记》记录了耶稣就难前的12个小时,却由于真实描绘了耶稣所受的各种酷刑,承受了宗教界和民间舆论的巨大压力,至今还在某些国家禁映。与孔子带领弟子周游列国经历类似,根据《圣经旧约》改编的史诗片《十诫》讲述了犹太先知摩西带领以色列人出走埃及的故事。影片成功塑造了传说中的圣人伟业,导演运用大量特效重现了奇迹,同时避免了商业炫技,成为上世纪50年代好莱坞最成功的史诗电影之一。意大利电影大师罗伯特·罗西里尼也曾拍摄过希腊先哲的传记片《苏格拉底》,影片通过大量的对话来展现当时的哲学思辨风潮,苏格拉底最后的自辩和殉道精神颇为感人,但该片由于过于沉闷市场反响不佳。西方拍摄这些伟人传记片,投入大量成本,但并不一定都能成功,只因为历史人物的地位太过重要,思想先贤的精神又过于厚重,投射在电影上顾此失彼,很难做到众口一词。

《孔子》不用急着走出国门

《孔子》改编上映,本身就具有风险性和挑战意义。既要史学家和思想界满意,不偏不倚地树立人物和精神;又要普通观众喜爱,能沉浸在剧情中感受“圣人”的人性,这需要各方都能调整心态,抱有宽容的态度来解读《孔子》。

《孔子》投拍之初,有一种言论认为,该片的投资前景巨大,外国人都知道“孔子”,不愁影片没有销路。但从初期的观影感受来看,不少外国观众似乎并没有看出“孔子”“神”在哪里,“圣”在何处。相反,倒是许多中国观众借此了解了孔子这个“人”,或者开始对“孔子”产生兴趣,进而对国学有所涉猎。

“孔子”是一个世界闻名的中国文化符号,但电影《孔子》至多只能作为一颗引领世人关注中国哲学花园的铺路石。在这个层面上,《孔子》的尝试无需厚责。▲