心学视野下明代《西游记》批评研究

2010-01-25臧慧远

臧慧远

(山东大学文学与新闻传播学院,山东济南250100)

《西游记》在明代中叶伴随着以陆王心学为代表的个性解放思潮的兴盛而出现。心学中关于“心即理”、“吾心之良知即所谓天理也”[1]13的观点,强调正心修性和通过“致良知”达到内在的超越,这些都对当时的《西游记》批评产生了很大的影响。现代研究者早已注意到了心学对《西游记》创作所产生的巨大影响,对作品的内容以至回目业已做了详细透彻的研究,但对于明代有关《西游记》的各种批评尚缺乏系统的认识和客观的评价。本文拟在心学视野下对明代的《西游记》批评进行系统的梳理和客观的分析、评论。

一、明代《西游记》批评的社会思想背景

明人对于《西游记》的批评以明万历二十年(公元1592年)刊行的金陵世德堂本《新刻出像官板大字西游记》为起始,书中有陈元之的《序》及其零星的夹批。此后,相继出现了李评本中袁于令的题辞和叶昼的评点以及谢肇淛等人在其著作中所涉及到的评论,乃至清人关于《西游记》的批评,释儒谈禅证道等各派观点竞相出笼,可谓众说纷纭,甚至相互攻讦。究其原因,主要有二:其一,题材本身作为一神魔小说,其间儒释道三教合一,神仙妖魔鬼怪九流驳杂,思想极为深奥玄妙,笼罩着一层炫目迷心的外衣,使得读者从社会、文化、宗教等各个角度都可以对其进行不同的解读,亦为古代的批评者提供了随心所欲的余地,故各种批评渐出。其二,小说评点是中国古代文学批评的一种重要形式,因其注重阐释、解读和抒发个人感悟,所以具有极强的批评的主体意识和读者介入趋向,很容易将个人的主观偏见强加于作品之上,因而使得作品的评点可能具有很强的主观随意性而谬以千里、流于虚妄。因此,《西游记》自问世到流行的三百年间,虽然广为人知且版本繁多,但关于《西游记》的评点,相对于古代其他名著如《三国演义》、《水浒传》、《金瓶梅》、《红楼梦》而言,始终是在较低的水平上徘徊,一直没有出现像金圣叹批《水浒》、毛宗岗批《三国》、张竹坡批《金瓶梅》和脂砚斋批《红楼梦》这样成熟、优质的文本批评。明清时期,对《西游记》的批评大多受到当时社会主流思想的影响,其中在明代尤为突出地显示出了与社会主流思想的一致性。

按照最早刊本《新刻出像官板大字西游记》出现的时间,推测《西游记》最早出现当在明嘉靖后期至万历初年之间。这一时期正是明代商业、手工业发展,封建制度日趋瓦解,全新的资本主义生产方式出现并日益繁荣的阶段。商品经济发达,城市市民阶层壮大,在当时的文献中多有记载,比如,记载东南名都杭州商业繁荣的有张岱《陶庵梦忆》、田汝成《西湖游览志余》、王士性《广志绎》等。张岱《陶庵梦忆》中《西湖七月半》一节有对于杭州西湖七月看灯时繁盛场面的描写:“楼船箫鼓,峨冠盛筵,灯火优傒,声光相乱。”[2]62“是歹好名,逐队争出,多犒门军酒钱,轿夫擎燎,列俟岸上”[2]63;谢肇淛在《五杂俎》中对大江南北商贾富豪的描述最为著名:“富室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右。新安大贾,鱼盐为业,藏镪有至百万者,其他二三十万,则中贾耳。山右或盐或丝,或转贩,或窖栗,其富甚于新安。新安奢而山右俭也。”[3]

生产力的发展、生产方式的改变,必然引起世俗风尚、价值观念的转变。明中后期,个性解放的要求和重视人的价值的社会思潮悄然兴起,孔孟之道的统治地位开始动摇,宋明理学受到多方抵制,传统儒学逐渐走向式微并出现新的流变与转向,王阳明的心学和李贽的“异端学说”则逐渐兴起。阳明心学强调“心即理”、“致良知”、“知行合一”、“格物致知”,其要旨集中于著名的王门“四句教”,即“无善无恶,是心之体;有善有恶,是意之动;知善知恶是良知;为善去恶是格物。”[1]324也就是说,自然人尚处在“未发之中”,不存在善恶之分;人只有产生意念活动时,才有善恶之分;良知则能认识善恶,能够认识善恶,便有可能改恶从善,这样的“工夫”便叫格物。王阳明关于“心体”与“格物”的思想,强调人的主体意识,主张“自明本心”、“反身而诚”,从而达到“万物一体”、致知格物的目的。所谓“致知格物”就是致心之理、格心之物,即“致吾心之良知于事事物物也。吾心之良知即所谓天理也。致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。致吾心之良知者致知也。事事物物皆得其理者格物也。是合心与理而为一者也。”[1]133这些对于当时社会和学界的思想意识都产生了直接、深刻的影响。

强调正心修性的王学思想渗透到当时社会的每一领域,小说创作方面,亦深受其影响。当时的小说家们有意无意地通过故事,用文学的手段,表现一个人成圣的心路历程。万历时邵景瞻的《觅灯因话》卷一中“桂迁梦感录”便是典型之作。主要介绍桂迁得到施济的救助后,忘恩负义,最后又良心发现,悔过自新,以女妻施子,使两家巨富。这篇小说形象地诠释了陆王的心学。良知是人人都有的,施济有,桂迁也有,当施济看到桂迁落魄时,施以援助之手,这就是良知;而桂迁在得到援助时发誓图报,这也是良知。后来,桂迁利欲熏心、良知泯灭、不思图报,也与意念、良知有很大关系。其后桂迁因求官被骗五千两而忽感梦全家变犬,实际就是一个“去欲存理”的过程,他通过反省内求、正心修性,发现了良知,于是改邪归正,报效施家。桂迁良知的发现与他的见闻以及世事的磨练有很大关系。这一点与王阳明关于良知与见闻关系的看法完全一致。王阳明在《答欧阳崇一》中说:

良知不由见闻而有,而见闻莫非良知之用。故良知不滞于见闻,而亦不离于见闻。孔子云:“吾有知乎哉,无知也。”良知之外,别无知矣。故致良知是学问大头脑……大抵学问功夫只要主意头脑是当,若主意头脑专以致良知为事,则凡多闻多见莫非致良知之功。盖日用之间见闻酬酢,虽千头万绪,莫非良知之发用流行。除却见闻酬酢,亦无良知可致矣。

良知本身是不依赖见闻经验的先验知识,但“致良知”则必须通过种种经验活动来“致”。不睹不闻,良知未尝不在,但良知的体现和作用需要通过见闻,即须在具体的实践活动中来实现。“桂迁感梦录”是这样地实践心学的小说,明代出现的《西游记》,更是通过虚幻的神话表象下所描写的历经九九八十一难的西天取经故事,深刻地蕴涵了人通过自身的见闻和实践以达到对自身心性的考验和修养,从而完整、系统地实践了阳明心学。而明人看到了当时的社会思潮对于《西游记》的影响,同时又运用这一社会思潮对《西游记》做出了相应的批评,来阐发《西游记》的创作主旨,回应盛行于当时的时代主题。

二、心学批评的萌芽——世德堂本

明万历二十年(公元1592年)金陵世德堂梓行的《新刻出像官板大字西游记》(简称世德堂本),是百回本《西游记》的最早刊本。卷首有陈元之《刊西游记序》,书中有或出于华阳洞天主人之手的夹批。陈序虽短略,但言简意丰、辞近旨远,对后世《西游记》研究影响至大;夹批数量尤少,但意义甚大。无论陈序还是夹批,如深入挖掘其中所隐喻的信息,便可发现其运用心学对《西游记》的阐释起到了一定的冰泮发蛰的作用。

陈序一开始便说:

其《叙》以为孙,狲也;以为心之神。马,马也;以为意之驰。八戒,其所戒八也;以为肝气之木。沙,流沙;以为肾气之水。三藏,藏神、藏声、藏气之三藏;以为郛郭之主。魔,魔;以为口耳鼻舌身意恐怖颠倒幻想之障。故魔以心生,亦以心摄。是故摄心以摄魔,摄魔以还理。还理以归之太初,即心无可摄。此其以为道之成耳。此其书直寓言者哉!

这段话把《西游记》理解为修心养性的哲理书,“书直寓言”不仅是原叙者对《西游记》的认识,也是明代心学思想的反映。其中将狲、马视为心意本真的借代,将魔视为达到心意本真的“恐怖颠倒幻想之障”,最终实现“归之太初”、“心无可摄”,亦即原初心意本真“道之成”的境界,这就说明要通过一系列的见闻实践而达到心性的修成。

当时的心学十分重视对“心性”的探讨。“所谓心性之学或心性观,是指关于人的本心、本性、本质的整体性、有机性关系的学说,它是以道德理性对人的形体存在形式的生理现象(生命、食色)和精神存在形式的心理形象(知识、情感、意志)、伦理现象(忠、孝、仁、义、礼、智、信)进行自我心性修养和内在超越,以凸显人生价值、道德生命、理想境界和精神家园。这样,心性观便维系着人与自然、社会、群己、心灵的关系网络,以及在此关系网络中人的价值观和意义的定位,生命、情感、知觉、学思、意志以及道德理性、精神自由的认准”[4]。陈序中云“魔,魔;以为口耳鼻舌身意恐怖颠倒幻想之障。故魔以心生,亦以心摄”,显然注意到了在“心性”的修养过程中要战胜迷失本心所产生的各种邪念私欲,亦即后来九九八十一难中的降妖伏魔,最终达到阳明心学中的“正念头”、“正不正以归于正”、“去其心之不正,以全其本之正”[1]17。在《西游记》第十四回中,孙悟空被唐僧从五行山下解救出来不久,就打杀了名叫“眼见喜、耳听怒、鼻嗅爱、舌尝思、意见欲、身本忧”的六个毛贼,明明白白讲了王阳明所说的“破心中贼”,破了“心中贼”就使“心猿归正”了,这便是“正不正以归于正”、“正念头”以“致良知”的“格物”工夫;也就是陈序中的“是故摄心以摄魔,摄魔以还理。还理以归之太初,即心无可摄。此其以为道之成耳”。

嗣后,陈元之进一步发挥道:

彼以为大丹之数也,东生西成,故西以为纪。彼以为浊世不可以庄语也,故委蛇以浮世。委蛇不可以为教也,故微言以中道理。道之言不可以入俗也,故浪谑笑虐以恣肆。笑谑不可以见世也,故流连比类以明意。于是其言始参差而俶诡可观;谬悠荒唐,无端崖涘,而谭言微中,有作者之心,傲世之意。夫不可没已。

并且与太史公“天道恢恢,岂不大哉!谈言微中,亦可以解纷”相印证,化用庄子的语言“道在屎溺”来评价《西游记》的特色。在陈元之看来,可以通过多种渠道来达到立言,不必非得以“庄雅之言”出之,即如太史公所说的“谈言微中,亦可以解纷”,又如《庄子》寓“至理”于寓言之中,都是可以表现“作者之心,傲世之意”的。陈序反复论述人的心意状态和修心养性之道,令后来者对《西游记》的批评几乎均以此为标尺,来阐释其中的哲理内涵。

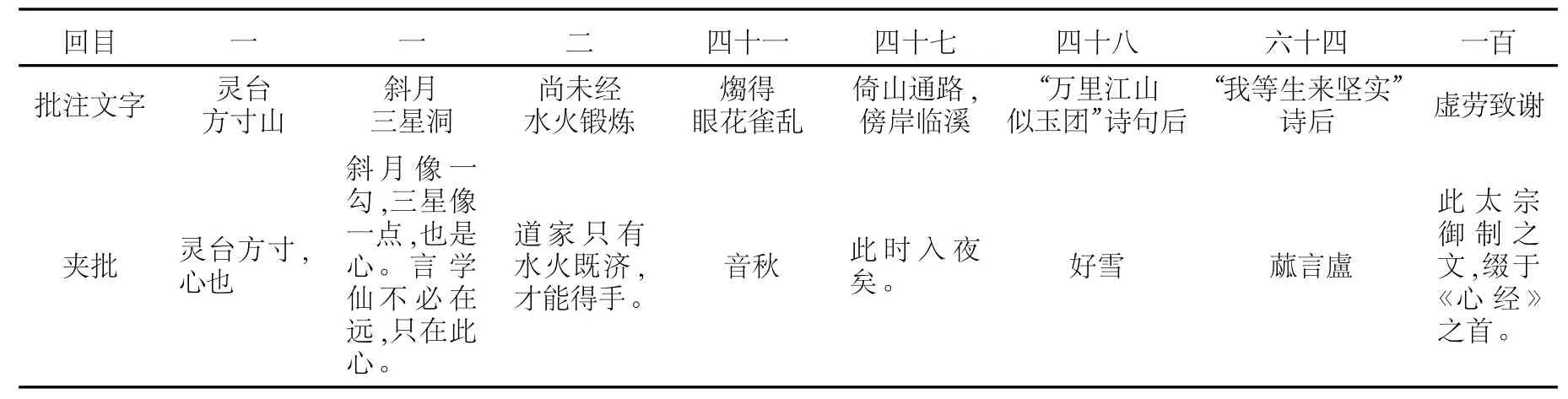

对于世德堂本中的夹批,现已发现共8条67字。主要涉及第一、二、四十一、四十七、四十八、六十四和一百回共七个回目,文字长短不一(见表1)。

其中前面的三条夹批,与后面的注音注义相比,具有更多的文化含量和更为突出的批评意识,是世德堂本夹批的核心和精华。前两条集中在第一回“灵根育孕源流出、心性修持大道生”中,主要讲述美猴王为求长生之术,编筏渡海,寻仙求道,至西牛贺洲地界遇樵夫指点,言“神仙住处”在“灵台方寸山,斜月三星洞”。在此句中间和文末紧接有两条双行夹批,第一条云:“灵台方寸,心也”;第二条云:“斜月像一勾,三星像一点,也是心。言学仙不必在远,只在此心。”两条夹批互文见义,“灵台方寸山,斜月三星洞”都是隐喻一“心”字,实际上这个所在就是孙悟空的心,学道就是修心。它一方面说明《西游记》的宗旨在于修心养性:孙悟空是《西游记》的第一主角,全书自孙悟空从花果山裂石出生始,历经学道、大闹三界、镇压于五行山下、保唐僧西天取经经受九九八十一难,最后成就“斗战胜佛”的求道过程和“收放心”经历,完整地演绎了王阳明心学的“正念头”、“正不正以归于正”、“去其心之不正,以全其本之正”[1]17的心路历程;另一方面也反映了明代心学思潮对评注者的影响,体现着一定的时代精神。综合当时的社会思潮和作者与评注者的思想意识,这两条批语较贴切地揭示出《西游记》作者的创作意图和文本的客观意义,对人们认识《西游记》的主旨有一定的指导意义。在李评本中,不仅将这两条批语照搬抄录,而且复加注旁批云:“一部《西游记》,此是宗旨。”清代陈士斌《西游真诠》也直称心是“明大道之根源”,系作品“全部之统要”,足见其对后来《西游记》评点产生的巨大影响。

表1 世德堂本《西游记》中的夹批

纵观世德堂本中的陈序和夹批,作为对《西游记》最早的评点,为后人认识《西游记》提供了很多珍贵的第一手资料,并提供了进一步研究的线索。其所渗透的心学,也为明代后期的批评奠定了基础。

三、心学批评的高峰——李评本

明代《西游记》的刊本在世德堂本后便出现了它的两个翻刻本:《新镌全像西游记传》(杨闵斋本,一作《鼎锲京本全像西游记》)和《唐三藏西游记》(唐僧本)。唐僧本未署刊刻时间,杨闵斋本则改世德堂本陈序所题“壬辰夏端四日”为“癸卯夏”。据孙楷第的《日本东京所见小说书目》推定,壬辰为明万历二十年(公元1592年),癸卯为明万历三十一年(公元1603年),所以从时间跨度上看,这两个刊本与世德堂本相距至少十年以上。其中或删削,或修补,在版本线索上有所演进,但作为小说评点,其发展却基本停滞。出现于晚明的《李卓吾先生批评西游记》(李评本)则打破了这一僵化局面,使《西游记》评点有所突进并渐趋成熟。

关于李评本的评点者,是首先需要辩证和明确的一问题。李评本标明评点者为明代思想家、文学家李贽,但已有多项资料显示系叶昼借托李贽之名。明人钱希言《戏瑕·赝籍》云:“比来盛行温陵李贽书,则有梁溪人叶阳开名昼者,刻画摹仿,次第勒成,托于温陵之名以行。……于是有李宏父批点《水浒传》、《三国志》、《西游记》……并出叶手,何关于李。”又,盛于斯《休庵影语·西游记误》也说:“近日《续藏书》,貌李卓吾名,更是可笑。若卓老止于如此,亦不成其为卓吾也。又若《四书眼》、《四书评》,批点《西游记》、《水浒》等书,皆称李卓吾,其实叶文通笔也。”叶昼,字阳开,又字文通,江苏无锡人,生卒年不详,天启年间在世。其之所以托名李贽自重,皆源于李贽在晚明思想界及文坛的巨大影响。周亮工在清顺治十六年(公元1659年)所作《因树屋书影》,对其有较为翔实的记载:

叶文通,名昼,无锡人。多读书,有才情,留心二氏学,故为诡异之行。迹其生平,多似何心隐。或自称锦翁,或自称叶五叶,或称叶不叶,最后名粱无知,谓梁溪无人知之也。当温陵《焚》、《藏》书盛行时,坊间种种借温陵之名以行者,如四书第一评、第二评,《水浒传》、《琵琶》、《拜月》诸评,皆出文通手。

对于李卓吾文章和李评文献的盛行情况,陈继儒也曾在《国朝名公诗选·李贽》中说:“坊间诸家文集,多假卓吾先生选集之名,下至传奇小说,无不称为卓吾批阅也。”可见李评本的《西游记》系叶昼借托李贽之名,但其阐发心学大旨却与李贽思想有着密切的关系。

叶昼其人思想与李贽的思想有着密切的联系,并且深受其影响。叶昼家故贫,素嗜酒,多读书,有才情。这在钱希言的《戏瑕·赝籍》中有记载:“昼,落魄不羁人也。家故贫、素嗜酒,时从人贷饮,醒即著书,辄为人持金鬻去,不责其值。即所著《樗斋漫录》者也。近又辑《黑旋风集》行于世,以讽刺进贤。斯真滑稽之雄也。”明万历二十二年(公元1594年)曾就学于东林党,领袖顾宪成,后游梁,组织海金社,落魄潦倒以死。叶昼在思想上深受当时左派王学的泰州学派影响,现在并无材料说明叶昼与泰州学派或其他王学派别发生过师承关系,但在思想界占统治地位的王学必然不同程度地影响整个社会,特别在王学最盛的江浙地区。在人生态度上,左派王学的泰州学派提出了富于离经叛道精神、富于个性解放色彩的主张。王艮说:“百姓日用条理处,即是圣人之条理处。”李贽说:“穿衣吃饭,即是人伦物理”,“酒色财气,不碍菩提路”。因而有满街皆是圣人之说法。追求普通人与圣人的先天平等,肯定日常生活,反对禁欲主义,并吸收佛家禅宗学说,表现出一定程度地排毁儒家礼教的倾向。叶昼作为潦倒落拓、性情豪放不羁的城市下层文人,为了衣食须与各类书商、小贩、市民打交道,亲身体会了“穿衣吃饭,即是人伦物理”,“酒色财气,不碍菩提路”,思想上很容易与泰州学派相契合,周亮工说他与泰州学派代表人物何心隐相似,“迹其生平多似何心隐”[5],他对李贽思想、文风,甚至语言习惯、称谓习惯细细揣摩,然后刻画模仿、冒名顶替,思想上当有相当的契合。李贽认为天下之至文皆出于“童心”,评价文学当以“真”为准绳,而不能以时势的先后或体格的不同为依据。叶昼承袭了这一观点,并以此对《西游记》进行了系统、完整的阐述、引申。

叶昼评点的《西游记》卷首有幔亭过客的《题辞》,《题辞》后有五条“凡例”,曰“批着眼处,批猴处,批趣处,总评处,碎评处”。前三条就批评内容方面、后两条则从形式方面,基本上概括了叶昼评点的情况。总批在每回之后,较系统地评论作品的内容,而旁批和眉批则对某一段情节或某句话发表意见,三言两语甚至只有一两个字,比较琐碎,但涉及的内容却相当广泛。

叶昼在第一回中开宗明义地论及了《西游记》的宗旨。于全书引首诗最后两句“欲知造化会元功,须看《西游释厄传》”处首度落笔并加旁批:“‘释厄’二字着眼,不能释厄,不如不读《西游》。”在此回的“灵台方寸山,山中有座斜月三星洞”一语后照录世德堂本评语,又加旁批:“一部《西游记》,此是宗旨。”在回末总评中,叶昼将“心”与“释厄”结合起来阐发:

篇中云“释厄传”,见此书,读之可释厄也。若读了《西游》,厄仍不能释,却不辜负了《西游记》么?何以言释厄?只是能解脱便是。又曰“高登王位,将石字儿隐了”,盖“猴”言心之动也,“石”言心之刚也。

可见所谓“释厄”即指追求心灵“解脱”,由“心之动”而进入“心之刚”的境界。释厄,即是修心养性之道,至此已将《西游记》大旨“一一拈出,庶几不埋没了作者之意”;若不作此解,便是“不知作者宗旨,定作戏论”。接着“又曰:‘子者,儿男也;系者,婴细也。正合婴儿之本论’即是《庄子》‘为婴儿’,《孟子》‘不失赤子之心’之意”。最后,将《西游记》的主旨归为“道即心”。求道即为解脱此心的观点,正是明末心学思潮的反映。所谓“赤子之心”,正与李贽的“童心说”相一致。另据周亮工《因树屋书影》卷一载,叶昼“多读书,有才情,留心二氏学,故为诡异之行”。叶本人对于心学的观点是有认同的,这就形成了他对《西游记》主旨的概括。这一心学思想由第一回提出,并在后文多有印证,并且逐步强化。如第十三回唐僧出长安时与诸僧赠言惜别:“心生,种种魔生;心灭,种种魔灭。”叶昼再次在此夹批曰:“宗旨。”并于回后总批中断言:“一部《西游记》,只是如此,别无些子剩却矣。”又比如在第十四回,孙悟空被唐僧从五行山上解救出来不久,就打杀了名叫“眼见喜、耳听怒、鼻嗅爱、舌尝思、意见欲、身本忧”的六个毛贼,明明白白讲的就是佛家以“一心”制“六贼”(眼、耳、鼻、舌、身、意)的道理,叶昼总批曰:“请问今世人还是打死六贼的,还是六贼打死的?”之后又批曰:“‘心猿归正,六贼无踪’,八个字已分别说出。”“着眼,着眼,方不枉读了《西游记》。”“人当着眼,不然何异痴人说梦。”在第十九回“云栈洞悟空收八戒,浮屠山玄奘受心经”中,叶昼总批曰:“游戏之中,暗传密谛。学者着意《心经》,方不枉读《西游》一记,辜负了作者婆心。”在《西游记》评点中,叶昼不遗余力地以心学贯穿《西游记》的始终。

在李评本的卷首还有署名“幔亭过客”的《西游记题辞》,且下有“字令昭”、“白宾”两枚印章。据孙楷第考证,“幔亭”、“令昭”、“白宾”皆袁于令字,故推定“序作者乃于令也”[6]。袁于令(公元1592~1674年)名晋,一名韫玉,字令昭,亦字于令,有凫公、幔亭歌者、幔亭过客、吉衣道人、吉衣主人、剑啸阁主人等号,江苏吴县人,著有小说《隋史遗文》以及杂剧、传奇多种,如传奇《西楼记》等。在《西游记题辞》中,袁于令主要从“幻”与“真”关系方面探讨了《西游记》的神魔色彩:

文不幻不文,幻不极不幻。是知天下极幻之事乃极真之事,极幻之理乃极真之理。故言真不如言幻,言佛不如言魔。……此《西游》之所以作也。

将“幻”作为小说的特点,这在他的《隋史遗文序》中便曾提出过:

遗史以搜逸,搜逸者何?传奇也。……传奇者贵幻:忽焉怒发,忽焉嘻笑,英雄本色,如阳羡书生,恍惚不可方物。

以“幻”作为《西游记》类神魔小说的主要特点,以神话的曲折的方式来反映生活、表达“极真之理”,显示了袁于令对于神魔小说的认识和观点。这一点在叶昼的评点中也有所赞同,比如“趣甚,妙甚!何物文人,思笔变幻乃尔!”(第七回夹批);“唐僧化虎,白龙变马,都是文心极美极妙,文笔极奇幻处”(第三十回总批);“说到装天处,令人绝倒,何物文人,奇幻至此!大抵文人之笔,无所不至,然到装天葫芦亦观止矣”(第三十三回总批);“以幻为真,奇绝,奇绝!”(第七十一回夹批);“天下文章,幻至此极矣”(第七十五回夹批)。通过袁于令的《题辞》更深入地揭示出《西游记》作为神魔小说的审美特质。

李评本的《西游记》标志着《西游记》的评点趋向成熟,并且也代表着明代心学影响下的《西游记》评点的高峰。叶昼用心学理论来诠释《西游记》,其中不乏对《西游记》思想和艺术的真知灼见,确立了李评本在整个《西游记》研究史上的地位。黄霖编著的《中国小说研究史》称其为“明人研究《西游记》的最佳总结”[7]。并且李评本的成熟也开启了以后尤其是清代对《西游记》全面、系统的评点。

此外,明代运用心学对《西游记》进行解读的批评,还有比陈元之稍晚的谢肇淛。谢在《五杂俎》中指出:“《西游记》曼衍虚诞,而其纵横变化,以猿为心之神,以猪为意之驰,其始之放纵,上天下地,莫能禁制,而归于紧箍一咒,能使心猿驯伏,至死靡他,盖亦求放心之喻,非浪作也。”[8]明确地以“放心说”来概括《西游记》的主旨。明代对于《西游记》的批评,还有盛于斯的“盖《西游记》,作者极有深意。每立一题,必有所指,即中间斜诨语,亦皆关合性命真宗,决不作寻常影响”[9];吴从先在《小窗自记·杂著》中称“《西游记》,一部定性书,《水浒传》,一部定情书,勘透方有分晓”[10],等等,都是从心学角度对《西游记》进行阐释的。其中以谢肇淛的“放心说”影响最为深远。所谓“收放心”,源于孟子修心养性的人格思想。孟子认为“仁义礼智信根于心”,云:“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也,人有是四端也,犹其有四体也。”[11]63又云:“仁,人心也;义,人路也。舍其路而弗由,放其心而不知求,哀哉!人有鸡犬放,则知求之;有放心,而不知求。学问之道无他,求其放心而已矣。”[11]217认为“学问之道”的目的在于“求放心”。相对于“求放心”之喻,孟子还有一个更为具体形象的比喻:“忧指忘心者诫。”孟子云:“今有无名之指,屈而不信者,非疾痛害事也。如有能信之者,则不远秦楚之路,为指之不若人也。指不若人,则知恶之;心不若人,则不知恶。此之谓不知类。”[11]218其大旨也在修心。孟子极为重视人格修养,提倡内修外治,“充实之谓美”,“我善养吾浩然之气”。谢肇淛把《西游记》与“求放心”的学说联系起来,一方面受到当时王阳明心学思潮的影响。心学强调修心养性,注重对内心的探索,强调“心外无物”、“致良知”、“事心上做工夫”,其与孟子所提倡的“性善说”,认为人皆有“恻隐之心”、“善恶之心”、“辞让之心”和“是非之心”,有一定的一致性和延续性;另一方面,也密切关注了《西游记》的创作实际。《西游记》思想繁杂,“所指”丰富,然通过唐僧师徒历经千山万水、妖魔鬼怪的考验最终取得真经,展现其修身养性的心路历程,也必定是其中之意。所以“求放心”之喻既有深厚的哲学思想渊源,又有作品的内容支撑,绝非无中生有的主观臆断,具有很大的影响力和说服力。五四时期,胡适、鲁迅对《西游记》力扫旧说,但对此论却持有一定的认同态度,如鲁迅在《中国小说史略》中云:

假欲勉求大旨,则谢肇淛(《五杂俎》十五)之‘《西游记》曼衍虚诞,而其纵横变化,以猿为心之神……盖亦求放心之喻,非浪作也。’数语 ,已足尽之。[12]

以心学阐释《西游记》虽然在现代学者看来并不尽能概括其意,但从《西游记》成书的实际来看,此种认识至少是明代文人从百回本《西游记》的文本和创作实际出发,较为深入地贴近《西游记》的文本世界而作出的阐释,并未像清人那样曲解附会;同时,又符合时代思潮,具有某些哲学意味。从历史的角度看,不仅对清代的《西游记》评论起到了开启与启迪的作用,直到今天,仍有其存在和研究的价值。

[1] 王阳明.传习录[M].长沙:岳麓书社,2004.

[2] 张岱.陶庵梦忆:卷七[M].北京:中华书局,1982.

[3] 谢肇淛.五杂俎:卷四[M].北京:中华书局,1959:108.

[4] 张立文.朱熹“心统性情”论的现代价值[J].中国文化研究,2001(2).

[5] 周亮工.因树屋书影:卷一[M].上海:上海古籍出版社,1981:8.

[6] 孙楷第.日本东京所见小说书目[M].北京:人民文学出版社,1958:77.

[7] 黄霖.中国小说研究史[M].杭州:浙江古籍出版社,2002:114.

[8] 谢肇淛.五杂俎:卷十五[M].北京:中华书局,1959:446.

[9] 盛于斯.休庵影语.西游记误[M]//刘荫柏.西游记研究资料.上海:上海古籍出版社,1990:678.

[10] 程不识.历代小品清言[M].武汉:崇文书局,2004:217.

[11] 孟子.孟子[M].太原:书海出版社,2001.

[12] 鲁迅.中国小说史略[M].武汉:长江文艺出版社,2008:106.