淮南市城市综合防灾规划简介*

2010-01-24洪昌富谢映霞

黄 俊,洪昌富,谢映霞

(中国城市规划设计研究院,北京 100044)

0 引言

城市综合防灾规划在我国规划理论界提出了很长时间[1-2],但是实际的城市综合防灾规划研究进展缓慢,规划成果很少。

本文以淮南市为例,探索了编制城市综合防灾规划的技术方法。

城市综合防灾规划的编制内容主要包括现状防灾体系分析、灾害风险评估、规划目标、应急设施规划布局、专项防灾规划指引、防灾对策与减灾措施等。

1 国内外综合防灾规划概述

美国的城市安全防灾规划以《联邦减灾法案》为依据,由综合减灾和应急管理两部分构成[3]。综合减灾对多种自然灾害进行危险性评估的基础上制定减轻威胁的措施;应急管理通过采取减灾、防灾、回应和恢复四个相互关联的行动来执行。

日本在《灾害基本法》的指导下,编制都、道、府、县的地区防灾规划[4]。东京都的防灾规划由防灾规划总则、灾害预防规划、灾害紧急对策规划和灾后重建规划等四大部分构成。

我国台湾在2000年颁布的《灾害防救法》中规定,灾害防救规划应该有灾害预防、紧急应变、在后复原三方面的内容。

目前,我国的城市防灾规划仍以各部门制定的防灾专项规划和应急预案为主导,尚未形成综合防灾规划体系[5]。

2 城市灾害风险评估

灾害风险评估包括对风险物质的、社会的、经济的和环境的原因和结果进行具体的定性和定量分析[6],这是实施减灾措施的第一步。

由于现代城市灾害的复杂性,城市尺度上的灾害风险评估主要针对单一灾种分别进行论述。分析淮南市1990年来的历史灾害统计数据,选取了重大危险源、城市火灾、地震灾害、洪水、开采沉陷、突发环境事故等6个方面进行风险评价。结合评价结果提出针对性的减缓措施,并对实施措施后的风险进行评价,检验措施的有效性。

2.1 重大危险源风险评价

借鉴国外的区域风险指标,以个人风险值作为城市的风险指标;应用Surfer软件得到该危险源作用下的个人风险等值线。最后借鉴英国HSE关于土地利用规划的个人风险标准,对风险区域进行划分。

针对淮南市区化工厂、石油库等48个重大危险源进行了毒气泄漏、火球、爆炸等3种事故后果的模拟。

叠加各事故后果模拟的结果显示,淮南市区大部分地区的个人风险处于风险可忽略区域(图1),少部分处于合理可接受区域。淮南市的风险水平基本可接受。

图1 重大危险源现状个人风险等级图

2.2 城市火灾风险评价

根据美国消防协会NFPA在NFPA1144和NFPA299中制定的野火危险等级表(W ildfire Hazard Rating For m),并结合淮南市的实际情况制定火灾风险评价标准,对淮南市的火灾危险进行等级区划。

选取建筑密度、建筑防火等级、土地利用类型等7个评价指标,结合国内外相关城市案例对各指标赋权,最后在GIS进行叠加得到淮南市的火灾风险等级图。

评价结果显示,建筑和人口密度大、离危险源近、离消防站远的区域火灾风险较大。

2.3 地震风险评价

以改进的Cardona模型方法为基础,使用一种整体分析的方法并以指数的形式来描述地震风险。

综合分析建筑物破坏、燃气管道破坏、人员伤亡等物理风险和救援力量、医疗水平、社会差异性指数等影响因子,得到淮南市地震风险评估结果,淮南市区大部分地区的地震风险都处在合理接受水平的范围内。

2.4 洪水风险评价

采用HEC-RAS模型和GeoRAS模块,结合地理信息系统GIS,模拟洪水的淹没场景,最终在GIS环境中得到洪水的淹没范围和深度,从而实现二维洪水模拟的可视化。

模拟不同洪水周期(40年、50年、100年、200年和500年一遇)所造成的洪水漫顶淹没情况,主要信息包含:洪水漫顶淹没的水深和淹没面积。模拟40年一遇和100年一遇的洪水周期下,淮河指定断面溃堤造成的洪水淹没情况,主要信息包含:溃堤造成的洪水淹没的水深和淹没面积。

1954型洪水的模拟淹没范围与1954年实际淹没范围比较吻合(图2)。

图2 1954型洪水淹没模拟图

2.5 突发环境事故

淮化集团储存的苯约有250 t,一旦发生泄漏事故,排入淮河,将污染下游的水质并影响城市供水。

使用EPA推荐的水质模型软件WASP模拟事故发生后自来水厂取水口处的苯浓度变化,考虑淮河最大流量和最枯流量两个工况。

最大流量工况,事故发生35 min后四水厂取水口处的苯浓度开始超标,持续约1 h 10 min;最小流量工况,事故发生1 h 50 min后四水厂取水口处的苯浓度开始超标,持续约3 h 30 min。

3 城市应急设施规划

城市应急设施是灾害发生后应急救援的基础,直接影响到抢险救援工作的质量。规划对指挥中心、应急通道、避难场所、消防站、应急物资库等城市应急设施进行了规划布局。

3.1 应急指挥中心

城市抗灾资源效能的发挥需通过合理高效的应急指挥来展现,具备高科技装备支持和高素质管理水平的应急指挥平台是实现合理高效应急指挥的必备条件。

应急指挥中心信息化平台的硬件基础设施建设一般可分为:应急指挥、综合保障、智能楼宇、数字会议四个部分。

应急指挥平台的软件设备配置主要包括:灾害信息管理系统和图像监控系统;计算机网络应用系统有助于与各级部门迅速开展灾害与应急信息交换;有线通信系统、无线指挥调度系统用于应急决策迅速实施;辅助决策系统帮助应急决策的分析判断。

3.2 应急通道系统

城市应急通道主要用于灾时救援力量和救灾物资的输送,受伤和避难人员的转移疏散,需要保证灾后通行能力,按照灾后疏散救援通行需求分析,疏散救援通道分为骨干疏散救援通道和一般疏散通道2级。

骨干疏散救援通道用于连接城区对外出入口、政府、应急指挥中心、救灾管理中心、消防站和医疗救护中心,一般疏散救援通道用于连接避难场所、救援物资调配站等场所。

应急通道的有效宽度不应小于15 m,有效宽度按下式计算:

根据淮南市的城市布局和道路系统,确定了7个城市主要出入口。依托城市出入口,确定了“四横两纵”的骨干疏散通道。一般疏散通道与骨干疏散通道相交成网,保护功能组团中心,均衡路网负荷。

3.3 避难疏散场所

避难场所主要用于人员的疏散与安置,科学地疏散与安置是减少人员伤亡、防止灾情扩大的关键[7]。疏散与安置包括疏散预案制定、疏散区域划分、避难场所建设、疏散路线选择、疏散引导组织、运送工具准备、疏散安置供应等。避难场所分为Ⅰ类避难场所、Ⅱ类避难场所和Ⅲ类避难场所(表1)。

表1 淮南市避难场所的分类和功能

结合淮南市的城市发展水平、避难场所建设基础、可利用的用地资源等因素,按照城市避难人口和避难场所人均用地指标,估算淮南城区需配置的各类避难场所面积。

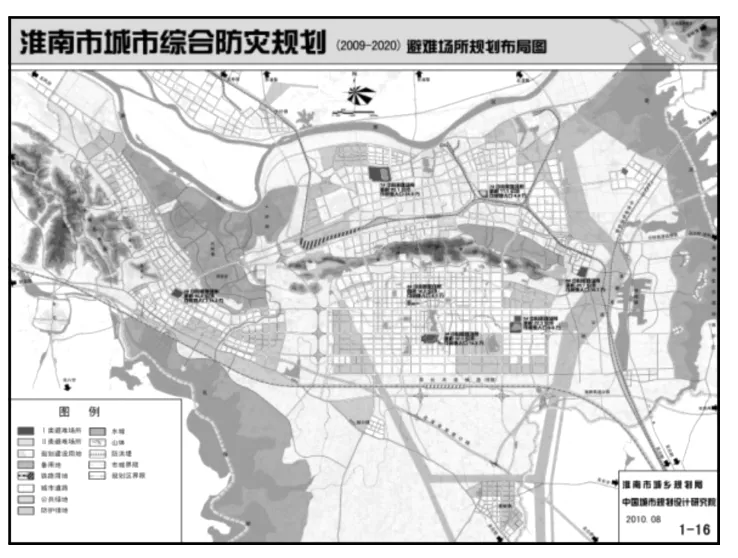

综合考虑规划用地布局、人口分布、服务范围、重点配置区域、可供选择用地、河流铁路的分割等因素,进行各类避难场所的布局(图3)。

规划结合城市公园、大型体育场馆建设7处Ⅰ类避难场所,总面积约228.3 hm2,有效面积182.6 hm2。规划选择公园、体育场馆、中小学等公共设施建设避难场所24处,总面积约191 hm2,有效面积约138 hm2。Ⅲ类避难场所用于避难人员的临时就近避难,一般利用小公园、小广场、停车场等小面积的开敞空间。

图3 应急避难场所规划布局图

3.4 消防站规划

以Arcgis下的location-allocation模型为工具,对淮南市的消防力量布局进行定量化分析。在确保淮南市消防安全的前提下,兼顾消防建设的经济性,最大限度的发挥各个消防站的功能,并使得各消防站的平均出勤距离最短。

规划对《淮南市城市消防规划》的27个消防站提出了布局调整方案,主要是个别消防站站址的微调和消防站责任区的合理调整。

3.5 应急物资保障

应急救灾物资大致分应急救灾设备、避灾生活用品和抢险救灾器材三种类型。

淮南应急救灾物资储配分常备和临时两种形式,常备救灾物资储备仓库用于为全市部分因灾失去基本生活条件的人口提供紧急救助;临时救灾物资储配站用于遭遇大灾后,为城区大部因灾失去基本生活条件的人口提供紧急救助,临时救灾物资由外部支援。

规划设置救灾物资储备库5处。预留用地2.30 hm2,总建筑面积9 500 m2。

4 主要防灾专项规划指引

4.1 防洪排涝规划

中心城区防洪标准近期按100年一遇设防;远期按100年一遇标准设防,200年一遇洪水流量校核。凤台县城和潘集区驻地防洪标准按50年一遇设防。

中心城区的排涝标准为20年一遇;凤台县城和潘集区驻地排涝标准为10年一遇,其他城镇排涝标准为5~10年一遇。

防洪排涝规划措施:

(1)各区域按照排涝标准进行沟渠的疏浚,建设排水涵,扩建排涝泵站。

(2)进行淮河干流整治工程,主要包括:东风湖上下六坊、汤渔湖等行洪区调整工程;淮河黑龙潭段、二道河段河道疏浚工程和淮北大堤加固工程。

(3)淮河大堤耿石段和老应段位于采空塌陷影响范围内,建议设置监测点监控堤防沉陷情况,防止出现险情。

4.2 人防规划

淮南市是国家确定的三类人防重点城市。中心城区重要目标按甲类标准设防。

中心城区疏散比例为30%,将凤台县域作为人防疏散地域。

规划将政府机关、广播电台、电视台、电信局、电厂、变电站、自来水厂、火车站、石油库、煤气门站及市区有关通信枢纽、桥梁、炸药库、粮食库等作为重要目标进行防护。

规划建设1处市级预备指挥所,使用面积不小于1 200 m2,抗核武器4级,抗常规武器4级,防化级别为甲级。

4.3 消防规划

规划建设1个市消防指挥中心和2个区消防指挥中心,27个消防站,其中3个特勤站,22个标准站,2个专业站。

4.4 抗震防灾规划

淮南市在《中国地震动参数区划图》中位于地震基本地震加速度为0.1 g区,地震基本烈度为7度,淮南市城市规划与建设应据此进行抗震设防。

4.5 地质灾害防治规划

淮南市市域地质灾害主要有采空塌陷、岩溶塌陷、崩塌、滑坡、膨胀土变形、地面沉降、软土变形等。在市域范围内划分6个易发区,13个亚区。

在地质灾害区开展工程建设时,应进行地质灾害危险性评估工作。

积极进行开采沉陷监测预报,综合采用减轻地表沉降技术。

4.6 重大危险源灾害防治规划

对重大危险源进行安全规划,应依据现行标准、规范保持安全距离;

危险化学品的运输必须严格遵守国家及相关行业的安全规定。

5 防灾基本对策与实施措施

防灾基本对策主要包括:完善城市防灾减灾法制和技术体系;建立城市防灾能力评估制度和信息发布制度;加强城市防灾与安全规划的编制和管理;建立工程设施防灾安全管理制度;开展城区和社区综合防灾建设;建立灾后工程设施的易损性评定与重建制度;建立城市防灾投入保障机制;推进城市综合防灾决策的科学化进程;加强防灾科普宣教。

城市防灾实施措施主要包括:制定并完善防灾与安全法规;建设完善防灾与安全管理机构;防灾与公共安全管理基础建设;加强城市防灾减灾基础设施建设;完善城市防灾与公共安全规划体系;需建设和改造的防灾与公共安全设施。

[1] 姚清林.试论城市减灾规划[J].城市规划,1995(3):39-40.

[2] 刘波,姚清林,卢振恒,等.灾害管理学[M].长沙:湖南人民出版社,1998.

[3] 张翰卿,戴慎志.美国的城市综合防灾规划及其启示[J].国际城市规划,2007(4):58-64.

[4] 林家彬.日本防灾减灾体系考察报告[J].城市发展研究,2002,9(3):36-41.

[5] 朱坦,刘茂.城市公共安全规划编制要点的研究[J].中国发展,2003(4):10-12.

[6] 何立云.自然灾害风险评估与减灾对策[M].北京:地震出版社,1992.

[7] 顾林生,陈志芬.避难场所与城市安全[J].中国减灾,2007(10):28-29.