结构性权力视野下的跨国公司与国际公共产品

2010-01-04黄河

黄河

(复旦大学国际关系与公共事务学院,上海 200433)

阿诺德·沃尔弗斯(Arnald Wolfers)认为,研究国际关系最重要的是认定国际舞台上的主要角色。如果仍坚持国家为唯一的角色就会忽略作为个体的人的作用。他主张采取一种新的研究视角:个人作为国际政治的角色。这有两层含义:一是将个人置于国际舞台的中心地位;二是强调个人的组合角色,特别是跨国公司与国家并存[1]。从最近力拓公司撕毁同中铝的收购协议案以及微软公司切断古巴、伊朗、叙利亚、苏丹和朝鲜五国的MSN即时通讯服务端口等行为可以看出,当全球生产方式、消费与产品结构演化到一定程度时,跨国公司就可以获得以往一个民族国家内的企业所没有的影响力,其作用早已超出传统理论所讲的“对东道国的影响”。跨国公司操纵东道国的政治经济,充当母国的外交工具,已成为影响全球秩序的巨大力量。同时,在一定条件下,跨国公司为组织跨国生产、销售而形成的全球网络和产品,也有可能成为国际公共产品的催生者和推动者,甚至在特定条件下成为国际公共产品的提供者。

一、跨国公司正在成为超国家的控制力量

跨国公司的迅速崛起在世纪之交显得尤为突出。根据联合国贸发会议(UNCTAD)的最新资料,目前约有77 000家跨国公司在全球有约780 000家子公司。在全球100个最大的经济实体中(含国家和地区)有29个是跨国公司。单就经济实力而言,跨国公司已发展到与国家并驾齐驱的程度。因此,国际关系研究必须密切关注跨国公司这一当代重要国际现象。

跨国公司本是一种企业,一种营利性或盈利性组织,其根本宗旨应是追求利润最大化。从这个角度看,跨国公司首先是在全球范围内从事生产经营的经济实体,它的理想目标是最有效地配置资本、技术、资源与劳力,以获得最大限度的商业利润。因此,以往的跨国公司理论,无论是微观还是宏观分析,其焦点都集中在跨国公司追求利润最大化这一根本动机上,如美国学者斯蒂芬·海默(Stephen H.Hymer)的垄断优势理论和雷蒙德·弗农 (Raymond Vernon)的产品生命周期理论,以及英国学者巴克莱(Peter J. Buck ley)与卡森(Mark Casson)的内部化理论和邓宁(John H.Dunning)的国际生产折衷理论,日本学者小岛清(K.Kojima)的“小岛清”模式,以及美国学者保罗·克鲁格曼(Paul K rugman)的垂直一体化理论等。

但跨国公司的传统理论忽视了一个重要问题:在主权国家林立纷争的国际领域,世界市场的发育是不完全的,经常受到国家政策的干扰,甚至受到国家间政治军事冲突的破坏。科斯(Ronald Coase)在其1937年发表的《论企业的性质》一文中就曾经指出,由于市场失效等市场不完全,会导致企业的交易成本增加[2]。因此,从经济利益出发,跨国公司具有参与国内政治、国家间政治的内在动力。

在20世纪60年代和70年代早期,跨国公司对国际关系的影响力就已经出现,有的政府甚至认为自己已经丧失了对国民经济的若干主权。在这种情况下,当“这些公司在世界上的作用的扩大和暴露出来的这些公司的不正当行径的事例,也在各国国内和国际上引起了对它们在经济发展和政治、社会事务中的消极影响的日益严重的忧虑”[3]时,分析跨国公司的活动问题就不能简单地从其追求利润最大化的角度出发,而应关注与之相关的各国际关系实体的行为及其意图[4]。

最近的典型案例有,微软公司2009年5月30日在其网站上宣布,该公司依从美国政府的禁令,切断了古巴、伊朗、叙利亚、苏丹和朝鲜五国的MSN即时通讯服务端口使这五个国家的公民不能正常登录MSN服务了[5]。2009年6月5日,澳大利亚力拓矿业有限公司取消了同中国铝业公司价值195亿美元的合作协议,转向实行配股融资152亿美元并同必和必拓公司成立一家合资公司。力拓矿业有理公司总裁杜立石在致股东的一封信中说,与中铝的协议现在结束了,力拓将支付1.95亿美元的违约金。这也令中国迄今为止最大规模的海外投资计划宣告失败。有评论认为,力拓的做法有可能使澳大利亚和中国的政治关系受到损害。近年来,澳大利亚在总理陆克文的领导下与中国的双边贸易关系不断增强。中国现在是澳大利亚最大的贸易伙伴,但这次中铝和力拓合作不成有可能对正在经受考验的关系再增一层紧张。可见,跨国公司借经济全球化的大潮已经成为国际关系中一个不可忽视的行为主体,其作用早已经越出传统理论中所讲的对东道国的影响,操纵东道国的政治经济,充当母国的外交工具,成为了影响全球秩序的巨大力量。

产品生命周期理论的创立者雷蒙德·弗农认为,跨国公司在国际市场上的纵横捭阖已使 “主权国家陷入困境”[6]。过去,政府通过控制国内市场的进入,对干扰、管理或者扭曲贸易保有相当大的权力,而现在,他们无法轻易控制面向国际市场并且不一定就在他们领土上进行的生产。比如,当巴西政府实施信息产业法阻止国际电脑企业在巴西生产,就给那些需要利用最新最好的电脑与竞争者保持同步的本地企业造成了很高的成本。尽管谈判的结果可能对政府有利,或对跨国企业有利,但仍然只能进行谈判。[7]

1991年,英国学者苏珊·斯特兰奇(Susan Strange)与约翰·斯托普福德(John M.Stop ford)合著的《竞争的国家,竞争的公司》提出了国际政治经济生活中的三角外交关系。传统的国家与国家之间的外交关系现在加入了公司与公司和政府与公司另外两条边,把三边联结在一起则形成了一种相互关联的讨价还价模式,由此确立了博弈规则。1994年,斯托普福德发表 《跨国公司与政府日益发展的依存关系》一文,明确提出政府在与跨国公司的博弈中要提高东道国政府的讨价还价能力[8]。事实上,跨国公司与主权国家博弈的结果是跨国公司获得其全球要素配置带来的超额利润,主权国家获得跨国公司技术溢出的外部效应、全球筹供所带来的互补性资源以及就业、税收等方面的好处,因而双方的博弈应该说是一种“正和博弈”。由于双方之间博弈的长期性和动态性,双方在博弈过程中实际上无所谓强弱之分[9]。

尽管跨国公司与主权国家间谁占据主导的争论永远不会停息,但跨国公司在国际政治、经济事务中话语权不断增长已是不争的事实[10],跨国公司本身既是除国家之外的重要国际经济关系行为主体之一,又是一个国家同另一国家宏观主体之间的特殊媒介,其特殊地位及其独特的活动经营战略都使其成为世界经济及当代国际经济关系中的一个重要内容。如果仍从传统的经济学角度研究跨国公司,例如垄断优势、内部化、产品生命周期和边际产业扩张等,显然无法反映和说明跨国公司发展对国际关系有重大影响的现实。正如管理问题研究专家彼得·德鲁克(Peter Drucker)所说,今天世界经济已经“受到控制”,战胜了民族国家宏观经济学。而许多经济理论——不管是凯恩斯主义,还是货币主义,已经落伍于时代[11]。

二、跨国公司的结构性权力及其表现

根据罗伯特·吉尔平(Robert Gilpin)的归纳,国际政治经济学界关于跨国公司的理论可以被分为三大模式,即自由主义、依附论和重商主义。进入21世纪,跨国公司的新发展和新特点对国际政治经济学的这三大理论模式产生了影响,使传统的跨国公司理论出现了不同程度的分化和转型。

按照国际政治经济学的观点,传统理论不能反映二战以后跨国公司已经成为影响全球秩序的巨大力量这一现实。例如,自由主义认为,跨国公司在与民族国家的博弈中无疑占了上风,具有代表性的观点有斯特兰奇的国家主权销蚀论。她从其创立的安全、生产、金融和知识四种结构性权力说出发,认为跨国公司掌握了生产结构中的三个关键因素,即技术、资本和销售网络,意味着跨国企业可以与国家一道对民族和全球经济发展进程发号施令[12]。斯特兰奇认为,国际社会主要存在两种权力:联系性权力和结构性权力,她认为在国际关系中结构性权力更重要。其一,政治权力和经济权力越来越难以区分。一个人或一个国家有了金钱就可以购买或垄断一种商品。一个人或一个国家控制了权力就可以迫使别人或其他国家来顺从他或他的偏好。其二,结构性权力是分散和隐含的,是由安全、生产、金融和知识四个各不相同但互有联系的结构组成。权力就是通过这四种结构对特定关系产生影响的。斯特兰奇认为,结构性权力是不太容易看出来的,权力拥有者能够扩大或缩小其他人面临的选择范围。与联系性权力事事要通过运用军事政治的强制手段迫使别国就范相比,结构性权力是在强制性力量尚未发挥作用之前已经由对方做出了符合自己需要的选择[13]。

在国际生产结构中同样也存在着这种结构性权力,充分体现了全球生产体系中跨国公司的强大力量,而这也是传统的跨国公司理论在阐述投资问题时所没有涉及的。跨国公司掌握了全球生产结构中的三个关键因素,即技术、资本和全球营销网络。斯特兰奇指出:“主要适应于为本国市场服务的生产结构,逐渐地、不平衡地而又显然不可抗拒地由主要适应于为世界市场服务的生产结构所取代。”因此,“许多作者全神贯注于跨国公司的兴起,同时谋求找到一个关于这种占支配地位的生产组织机构性质变化的解释。 ”[11]

跨国公司在国际生产结构中所具有的结构性权力大致表现在以下几个方面。

1.在生产领域,跨国公司在建立全球生产网络的过程中逐步建立了公司内国际分工体系,形成了相对封闭的公司内国际市场。为了避免不同国家的子公司之间进行自我竞争,跨国公司必然要求分处不同国家的子公司之间在生产销售上进行专业化分工。国际分工的细化产生以下两种情况:一是产品价值链被分解成若干独立环节而处于不同企业的控制之下;二是尽管这些不同的环节仍处于同一企业(如跨国公司)的控制之下,跨国公司也必然可以在全球范围内整合资源,将价值链中的每个环节放到最有利于获得竞争优势的地点。跨国公司的生产率一般都会远高于相似领域的本地企业,没有多少本地企业能够和跨国公司竞争,许多本地企业都遭遇破产,要么被新的投资者收购。外国投资者可以为本土工人提供更多的工资和福利,以及更多的便利条件;常常会卷走一个国家的最有才能的劳动者。通过这个方式,跨国公司就控制了重要的、实质性的经济发展[14]。

2.在技术领域,跨国公司作为全球先进技术的研发基地和前沿技术的主要创新者,占据了全球技术的垄断地位和技术扩散的主导地位,是国际技术转移的主要推动者和全球技术发展的重要驱动力量。目前,跨国公司在全球技术转让以及新技术和新工艺开发中已占有80%以上的份额、国际技术贸易的60%-70%、产品研究和开发的80%-90%。跨国公司对其垄断技术的全球性竞争利用,已使跨国公司在全球石化、制药、汽车、飞机制造等行业的生产和市场集中度达到了空前地步。跨国公司对其先进技术的自然垄断、法律垄断及经营与利用的垄断,是其时刻傲视全球的杀手锏。因为:(1)技术的全球垄断通过市场空间的倍增效应与市场进入的壁垒效应,可以创造财富奇迹;(2)技术的全球垄断可以锁定、左右与控制技术发展路径、方向、速度与类型,目的是扼制东道国竞争对手,要么使其技术与市场地位边缘化,要么致对手于死地或消灭竞争对手;(3)技术的全球垄断还是跨国公司与发展中东道国政府“讨价还价”的筹码与利器[15]。

3.在资本方面,众所周知,跨国公司为克服国际市场上存在的缺陷,必然依靠较大的垄断优势来获得更强的本土化经营能力,这就意味着跨国公司除了具有较大规模的实物资产外,还必须拥有更多的无形资产优势。例如,金(Kim)和林恩(Lyn)1986年运用托宾Q值进行测算,发现跨国公司确实拥有超额的市场价值,而这些价值就来源于跨国公司所拥有的垄断优势[16]。除此以外,跨国公司国际生产经营各环节的内部化,也能获得东道国的融资支持,增强对资本来源的控制力。跨国公司把生产过程的所有环节,依据各国各地的比较优势来组织全球性生产。从原料和零部件产品到成品价格都置于总部的控制之下。跨国公司的融资优势与其规模、跨国化程度呈正相关关系。跨国公司在全球范围内配置资源,在成本最低的地方借款,在预期收益最高的地方投资。大型跨国公司具有较高的资信等级、很强的利用不同区位利率和成本差的能力,能及时地以较低的成本筹措所需的资金[17]。

目前,全世界规模最大的100个经济体中,有一半是国家,另一半则是公司。许多跨国公司的财富超过了它们所投资的国家。而且,跨国公司提供的东西是许多国家梦寐以求的资金、技术、管理技能以及进入国外市场的渠道。如果某个政府对一家跨国公司的财产实行了国有化而没有给予赔偿,其他跨国公司就会害怕投资于该国。于是该国的发展将蒙受损失,将失去由那些潜在外国投资创造的潜在的就业机会、财富、管理技能、市场准入渠道和技术。因此,跨国公司有着巨大的讨价还价的力量。同时,利益受损的公司也将游说其母国政府向对其财产实行了国有化的国家的政府施加压力,要求赔偿。例如,在危地马拉政府对联合果品公司拥有的土地实行了国有化,以及智利对美国国际电话电信公司的投资实行国有化之后,这些公司向白宫施加了压力,最后美国支持了这些国家的军事政变。

笔者认为,以上跨国公司研究的一些新的视角并没有在根本上改变国际政治经济学关于跨国公司研究的基本范式。安全、财富、自由和公正这四种基本价值观念仍然主导着跨国公司研究的价值取向。国家与市场、自由与公正、霸权与财富、跨国公司与国家主权,这一系列关系仍然决定着国际政治经济学关于跨国公司研究的基本范畴和理论分野[18]。

三、跨国公司与国际公共产品

曾几何时,跨国公司曾经被看作是国际垄断资本的罪恶的象征,“帝国主义的危险的代理人”[19]。有专家甚至认为20世纪末,几十个大的跨国公司在实际上控制了世界经济(Volker,2001)[20]。正是由于围绕着跨国公司问题的斗争日益尖锐复杂,引起了有关国际组织的重视。1974年8月,联合国经社理事会作出决议成立跨国公司专门委员会,并设立跨国公司中心,作为该委员会的业务执行机构,研究跨国公司的作用和对发展进程的影响,以及所涉及的国际关系问题等等。但与过去相比,今天的跨国公司毕竟发生了一些新的变化,不仅发达国家的跨国公司在数量上、规模上继续增大,发展中国家和地区也开始从发展跨国经营着手,兴办自己的跨国公司。现代跨国公司所涉足的业务领域不只是制造业,更不是最初的那种以获取廉价原料为目的,而是扩大到贸易、金融、保险等服务行业。交通、通讯、能源等基础部门的跨国经营出现了增长的趋势。跨国公司的投资方式已经由传统的国外投资开办新的厂矿、子公司为主,更多的转变为收购、兼并外国现有企业,或与东道国创办合营企业的方式,股份参与和非股权安排在世界跨国公司的发展中得到广泛的运用。

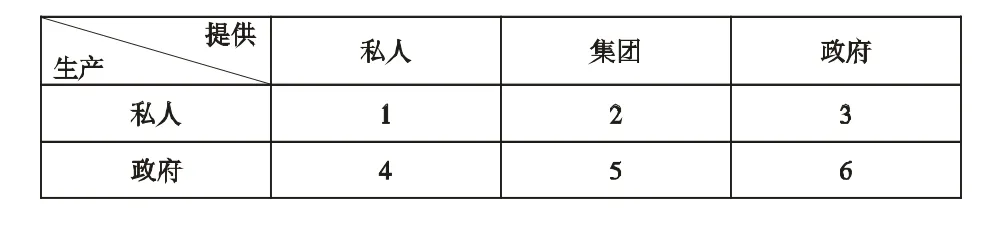

在以上背景下,有些学者把跨国公司描绘成为“最大限度地促进世界福利的关键性工具”[21]。其理论来源是乔·B·史蒂文斯在其《集体选择经济学》一书中对公共物品供给行为用曼库·奥尔森(Mancur Olson)的理性选择方法和霍克曼·罗杰斯等人的利他主义动机所进行的解释。他认为,人们提供公共物品有的是为了获得某种私人物品或选择性激励,有的则是当自己收入自愿地再分配给穷人时自己会由此获得效用。换句话说。,实际生活中的人并不总是“经济人”,因此人们并不总是“免费搭车”。世界上每年都有数以亿计的美元捐赠给慈善事业和各类团体,这种非赢利性行为下的公共物品可以由私人提供。西方近代的“共同体”,中国历史上的宗族公益组织、宗教寺院的公益组织,以及现代国内外普遍存在的志愿者行动,企业的捐赠行为,都可视为非赢利性行为下民间公益的公共物品供给范畴。因此,对于公共产品,提供和生产就有不同的组合方式(如表1)[22]:

表1 公共产品提供和生产的不同组合方式

从上表中可以看出,公共产品的提供和生产可能有六种组合方式:

(1)私人提供、私人生产。即私人为产品付费,私人生产或建造。

(2)集团提供、私人生产。即集团为产品付费,私人生产或建造。

(3)政府提供、私人生产。即政府财政为产品付费,私人生产或建造。

(4)私人提供、政府生产。即私人为产品付费,政府通过政府的企业来生产或建造。

(5)集团提供、政府生产。即集团为产品付费,政府通过政府的企业来生产或建造。

(6)政府提供、政府生产。即政府为产品付费,政府通过政府的企业来生产或建造。

对于以上问题我们应客观看待。一方面对于跨国公司来说,财富是不管以投资的形式还是以消费的形式存在的可以产生效用的东西。跨国公司必然会追求权力以攫取更多的财富,又以财富为手段巩固和扩大其权力;另一方面,跨国公司为组织跨国生产、销售而形成的全球网络和产品有可能成为国际公共产品的催生者和推动者,甚至特定条件下提供特定的国际公共产品。

促使跨国公司在国际公共产品提供中发挥作用的原因主要有以下四个方面:

第一,资本对利润的永恒追求促使经济技术资源在全球范围内寻求最优配置,这种追求在客观上导致了生产、技术、资金和信息资源跨越国界,在全球范围内进行更有效配置,其结果是各国发生了前所未有的密切联动,迫切要求制定行为规范和游戏规则。而跨国公司的跨国生产特性要求它应尽力影响规则的制订。

第二,民族国家主权受到内外两个方面的挑战。在上述全球化的背景之下,国家主权受到前所未有的冲击,世界政治出现了日趋“缩小”和“碎片化”的态势。各种团体和利益集团获得了自我表达的机会。

第三,技术的进步为非国家行为主体发挥作用提供了物质手段。电子通讯的发达、互联网的出现、交通运输手段的改进等技术进步使信息传播和交流、跨国联系和合作变得迅捷而高效。不仅对于跨国公司和政府间国际组织来说,这是开展工作的必须保障,而且对于那些甚至只有两名经济学家和两个笔记本电脑的非政府间国际组织来说,介入国际活动的成本也变得低廉而高效。[23]

第四,跨国公司广泛的国际化生产和网络直接影响着全球政治的形成 (公司生产和全球网络是跨国公司经营的主要特点)。生产和贸易的全球化最直观和制度化的形式是巨型跨国公司的跨国商业活动,这种活动是借助于在不同国家拥有子公司来实现的。而寻求经营当地化和全球一体化的均衡是跨国公司的历史使命,因此,跨国公司成为全球化形象的代表,它的活动也是经济全球化的核心。它们每到一地投资,无论是跨国并购还是新设子公司,都会对东道国的经济、就业增长产生深刻的影响,进而对东道国的政治、文化及伦理等意识形态领域产生强烈影响。

与此同时,国际范围内公共产品的供给是不足的,导致国际公共产品供给不足的原因主要有:一是因为国际公共产品的公共属性,消费国“搭便车”问题抑制了国际公共产品的生产。一个国际公共产品供应不足的典型案例是传染病的控制问题。2001年,全球4000万人感染了艾滋病病毒/艾滋病(HIV/ AIDS),并导致300万人死于此疾病;疟疾在2000年夺去了110万人的生命;肺结核在2000年夺去了170万人的生命。二是因为过度使用。国际公共产品的过度使用是由于过量使用诸如全球自然共有物这样的产品而引起。大气层是全球的共享资源,是污染的排出通道,由于人类活动排放了大量的温室气体,这种国际公共产品已经并仍在被过度使用,直接导致了气候稳定这一国际公共产品的供应不足。三是国际公共产品供应的决策机制不民主。国际公共产品供应决策权的分配是极不平等的,决策机制由少数经济发达国家的集团决策把持,甚至只是由个别霸权国家来专断决策。这些国家追求本国利益最大化的行为倾向势必使得大部分国际公共产品配置于这些国家或者配置于满足这些国家需要的公共产品方面,在许多情况下,个别霸权国家的利益和意志就支配了国际公共产品的生产结构,这既造成了国际公共产品供应结构处于无序状态,也造成了国际公共产品生产资源地区配置结构的不合理。

全球化正在使得地区性的经济和社会问题外溢性提高,即会产生负的外部性,由此造成国际社会对国际公共产品持续的需求。因为国际公共产品可以通过影响单个国家个体的生产函数或消费函数的方式而使普遍的福利提高,即提供正的外部性。正是在上述背景下,国际组织、跨国公司需要扮演召集人的角色,把利益相关的各方召集到一起,利用金融发展所带来的融资方式的变革,为增加国际公共产品的供给提供合适的资金分配方案。而跨国公司也可以通过提供国际公共产品的方式,来影响国际规则的制定。

目前一些具体的国际公共产品供应不足的数据是:对于所有发展中国家而言,每年大约至少需要有50亿美元以上的资金用以支持健康、环境、知识创造和传播、维护和平等领域的项目,以便使多个国家受益。另外,每年有大约还需要110亿美元官方资金帮助一些国家建设国内基础设施,以使其有能力消费国际公共产品。而全球或者地区性托管资金——即私人慈善基金会和官方捐助者通过信托基金注入的资金——只有30亿美元,通常以无偿援助形式发放。可见,私人基金会和官方的资金数量有限,而需求量是很大的。所以有效利用这部分资金,动员更多资源,将会为提供国际公共产品储备更多资金量。这种杠杆效应的目标在于吸引商业化导向的资金。它要求在可行的监管措施的支持下,建立和维护复杂的公共部门——私人部门合作关系,因为从理论上讲,私人基金会和官方的资金能够产生杠杆效应,以吸引参与者。例如发现治疗艾滋病的药物,就可以通过设立奖金或者承诺给予补偿建立起来的激励机制能够把产品研制的风险转移给跨国公司等私人部门。

实践中,在为一系列的国际公共产品提供融资方面,跨国公司与部分国际组织管理的信托基金已经被证明是有效的。因为从理论上讲,具有一定排他性的非纯粹公共产品,排他性提高了自愿融资的激励,产生某种类似俱乐部的结构,可以促使和方便由私人部门或跨国公司通过市场方式提供这类公共产品。比尔·盖茨的基金组织(The Gates Foundation)已经承诺为根除脊髓灰白质炎、提高儿童免疫和为学校购置计算机提供大量资金。它已经向全球疫苗和免疫联盟捐款7.5亿美元,向国际艾滋病疫苗行动捐款2500万美元,另外它还出资7500万美元发起了虐疾疫苗行动组织。美客(Merk)公司就向非洲的河盲症控制计划捐赠了伊维菌素药物。诺华(Novartis)基金会在全球消除麻风病联盟中就起着重要作用。私人基金会和跨国公司在为新疫苗创造市场方面扮演着重要角色。它们发现自己比政府更容易承诺购买未来疫苗。在继续资助其他项目的同时,它们可以把主要精力投入激励疫苗研究,其方式便是承诺如果一种疫苗实际上被开发出来,它们将购买并在发展中国家进行分配。例如,拥有220亿美元资产的盖茨基金会非常关注发展中国家儿童健康与疫苗,它对疫苗购买进行了慷慨的承诺。[24]

在提升环境质量方面,近年来,跨国公司异军突起,在全球范围内,广泛参与公司投资地的环境活动。美国杜邦公司每年平均花费5亿美元左右用于环境保护的改进和开发。IBM、英特尔、思科、耐克、沃尔玛等著名跨国公司都正向社会公开发布企业社会责任报告,采取“三重底线”的信息披露方式,不仅披露公司经营情况,还披露公司在环境与社会责任方面的表现。帝国化学公司十分重视环境保护,并把它与销售、科研并重,1996年度投在安全、健康和环保上的费用为5亿英镑,其中2亿英镑用于环保。[25]最近的一个案例是在北京南部一个正在不断扩大的沙漠地区,某国际著名饮料公司为一个面积为315公顷的植树造林工程提供了资金。这些资金用于购买杏树、柏树和葡萄树等。据悉,这个植树造林工程完成后,将在该地区构成一个防沙带,同时还能防止土壤腐蚀。

国际社会需要为正在解决的跨国界问题做出制度和组织框架安排。在这个领域里,国际组织和跨国公司必须发挥更大的作用。国际组织和跨国公司可以通过提供资金、转移知识、开展全球谈判和制定规则来对公共产品的供应发挥作用。某种程度上,国际组织自身就是国际公共产品。但是,为了更富有效率,并体现上述各种不同种类资金的作用,国际组织必须改进制度框架和操作方法。它们必须与跨国公司合作,以确定任务的紧迫程度、设定标准和采用示范项目以获得行动所需的知识。同时,利用公共资金吸引私人资金,制定与之相关的框架和激励机制以提供国际联合行动的平台。

[1]Arnald Wolfers:Discord and Collaboration,The Johns Hopkins University Press,1962,4.

[2]滕维藻,陈荫仿.跨国公司概论[M].北京:人民出版社,1992.334.

[3]联合国跨国公司中心.三论世界发展中的跨国公司[M].北京:商务印书馆,1992.159.

[4]董有德.关注国际关系中的跨国公司[J].世界经济与政治论坛,2003,(4):7.

[5]和静钧.微软切断五国MSN初显网络常规战端倪[N].东方早报,2009-06-02,A23.

[6]Raymond.Vernon,Sovereignty at Bay,New York:Basic Books[A].樊勇明.西方国际政治经济学[C].上海:上海人民出版社,2006.290.

[7][英]约翰·斯托普福德,苏珊·斯特兰奇.竞争的国家,竞争的公司[M].查立友,郑惠群,李向红译.北京:社会科学文献出版社,2003.16.

[8]Raymond Vernon,In the Hurricane’s Eye:The Troubled Prospects of Multinational Enterprises,New York,Basic Books,1998.

[9]洪涌.跨国公司与东道国关系制度分析[J].商业研究,2003,(23):27.

[10]樊勇明.西方国际政治经济学[M].上海:上海人民出版社,2006.280.

[11][英]苏珊·斯特兰奇.国家与市场[M].杨宇光等译.上海:上海世纪出版集团,2006.63.

[12][英]苏珊·斯特兰奇.全球化与国家的销蚀[A].樊勇明.西方国际政治经济学[C].上海:上海人民出版社,2006.289-290.

[13]樊勇明.西方国际政治经济学[M].上海:上海人民出版社,2006.115.

[14]Oswaldo Sunkel,“Big Business and‘Dependencia’”,Foreign A ffairs 50(1972):523;Volker Bornsehier and Christopher Chase-Dunn,Transnational Corporations and Underdevelopment,(New York:Praeger,1985).

[15]曾繁华,彭光映.跨国公司全球技术垄断性利用及其启示[J].湖北经济学院学报,2007,(2):65.

[16]韩忠雪,朱荣林.跨国公司国际化经营与债务融资成本[J].外国经济与管理,2003,(11):13.

[17]陈继元.跨国公司内部贸易的财富与权力效应[J].湖北社会科学,2004,(4):45.

[18]余万里.跨国公司的国际政治经济学[J].国际经济评论,2003,(3):50-53.

[19]联合国秘书处经济社会事务部.世界发展中的多国公司(中文版)[M].北京:商务印书馆,1975.3.

[20]韦正翔.跨国公司的全景研究[J].首都经济贸易大学学报,2004,(4):11.

[21]卜东新.跨国公司理论和实践的演变[J].南方经济,1995,(6):38.

[22]马胜杰,夏杰长.公共经济学[M].北京:中国财政经济出版社,2003.55.

[23]樊勇明.全球化与国际行为主体多元化[J].世界经济研究,2003,(9):6-8.

[24]Antoni Estevadeorda& Brian Frantz,Regional Public Goods From Theory to Practice,the Inter-American Development Bank 2002,pp.180-183.

[25]于世海,王洪国.跨国公司发展与环境保护协同策略研究[J].当代经济,2008,(7):88.