神奇的客家民居

2009-12-31李功发

李功发

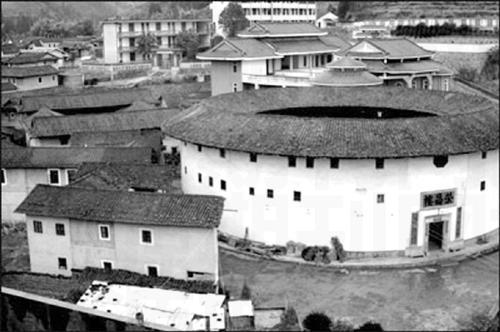

客家人生活在中国福建、广东交界山区,他们的传统民居,或是宛如城堡的圆形、方形土楼,或似殿堂及游龙环抱的围屋,令中外游客和建筑学家惊叹不已。

在众多圆楼中,尤以福建永定的“振成楼”最为古朴典雅。它内外两环,外环4层,每层48个房间。内环两层,设有祖堂、书斋、学堂、花园,天井挖有水井。有趣的是,祖堂设一戏台,楼内居民可以端坐内环二楼廊道看戏。

广东蕉岭的郭氏土楼为3层方楼。为防匪劫,外墙厚1米。一楼的细长竖窗,是御敌的枪眼。东南、西北角楼建有半悬空碉堡,居高临下地控制着土楼四周。大门门板厚10厘米,门顶斜挖4个嵌以竹筒的护门孔,倘有匪徒攻门,可往下打枪和浇开水。客家方楼中还有四角皆设碉堡的,俗称“四点金”。

客家城堡,史称“坞壁”。在河北、河南、山东、四川等地出土的陶质冥器、画像石、画像砖及壁画中,均有具体描画。坞壁盛行于东汉。地主豪强为保其家财,在庄园内建造了高耸似塔的嘹敌望楼和高大坚固的城堡住宅,时称坞壁。

客家人本是中原汉人。东汉末年,三国纷争;西晋末年,五胡乱华,不堪忍受长期战乱之苦的中原望族、百姓,纷纷渡黄河跨长江,南迁至安徽、江西、福建等地。唐末的黄巢农民战争、南宋末年的蒙古贵族铁骑的南侵,又使他们两次南迁。由于平坦地区已有人居住,他们只好在山区或丘陵地带居住,故有“逢山必有客,无客不住山”之说。当地官员为这些移民登记户籍时,将他们立为“客籍”,称为“客户”“客家”,今日广东、福建等地的客家人由此而来。

初至南方荒蛮之地,他们用竹木、树皮、茅草搭盖茅屋栖身。然而,盗匪的劫掠、土著的骚扰、野兽的袭击,使他们不得不建筑坚固易守而又适宜聚族而居的坞壁,以求生存和繁衍。中原坞壁在传播和恪守着中原文化古俗的客家地区保留下来了。

1956年,在广州东汉墓葬中出土了多座陶城堡。这些公元76年的冥器,表明了墓主人生前住的是两层方形城堡:一层不开窗,二层开有作为射击用的细长竖窗;前后门楼和四角建有用于嘹望和御敌的碉堡。陶城堡的形制和功用,与客家方楼“四点金”相似。

殿堂式、围龙式围屋布局严谨,讲究座向、主次、对称,外观均衡堂皇,格调典雅庄重,表现了儒家正统文化的审美旨趣。

例如广东的“钜美堂”,进了大门,沿纵轴线依次是下厅堂、天井、上厅堂和后室。上厅堂左右各有一条巷道穿过侧厅,通向左右厢的楼房和天井,楼上楼下40多个房间和堂、厅、天井、廊道围在一起。这是殿堂式围屋。

围龙屋是对殿堂式围屋的扩展。当子孙繁衍要扩建新屋时,倘围屋后面地基开阔,便从左右厢房接着在上厅堂的后面建造半环形围屋,宛若游龙围护厅堂。

围屋门前是晒物禾坪和一口半圆形池塘——它接纳围屋天井的排水,可养鱼、浇园,又是消防用水。围屋后面是山林或果园、竹林,防风挡沙。厕所、畜圈、碓房及柴草间,皆在屋外另置杂屋。因此,围屋既安全舒适,又清洁卫生。

设于上堂的祖宗祠堂是围屋的“心脏”。这里是族长聚集家长议事的地方。逢年过节,合族家家挑着供品到这里祭祖。男儿娶亲,须在祠堂拜天地,叩先祖宴宾客。闺女出嫁,向列祖辞别后,方可罩上盖头,踏着象征团圆的大圆匾出阁。老人过世,这里是族人共同举哀发丧的灵堂。

版筑是中国古老的建筑方法。客家土楼、围屋,皆用版筑法建造。先挖墙沟,夯实,埋入大石为基,再用石块、灰浆砌筑墙基。在墙基上用木质墙版相夹,填入筛净的红土和捣碎的石子、石灰,举杵舂实为墙。最后抹上石灰,既防风雨剥蚀,又洁白美观。

版筑的房屋坚固异常。现存许多土楼都有二三百年乃至五六百年的历史,它们虽经风雨洗刷和强烈地震、台风的袭击,至今巍然屹立。

版筑之墙坚固,因而古人用它筑城垣、造宫殿、建民宅。东晋大夏国版筑建造的统万城,“城坚如铁石”,以至“可以砺刀斧”。不过,举杵舂墙甚为劳累,倘遇天雨,路滑泥粘,更是艰苦。对此,体恤百姓的杜甫作诗叹曰:“泥泞非一时,版筑劳人功。”

(责编 李茹)