保明寺钟考

2009-12-24于弢

于 弢

【关键词】北京;保明寺;铜钟;明代

【摘要】保明寺位于今北京市石景山区西黄村,俗称“皇姑寺”、“黄村寺”,现大钟寺古钟博物馆收藏有两口明代保明寺铜钟,其中黄村寺钟为世宗朝两位皇太后捐铸,保明寺钟为神宗朝皇太后捐铸,均与明皇室有着密切联系,反映了明王朝对佛教的尊崇,而钟上所铸众多的捐资信士则反映出当时社会信奉佛教业已形成一种风气,更折射出佛教的日趋世俗化和民间化。

保明寺位于今北京市石景山区西黄村,俗称“皇姑寺”、“黄村寺”,康熙五十八年(1719年)曾改称“显应寺”[1]。据《长安客话》记载:“皇姑寺:自平坡东转,望都城,平沙数十里。中经黄村,有保明寺,是女道尼焚修处。寺建自吕姑。吕陕人,云游此。正统间,驾出御虏,姑逆驾谏阻不听。及蒙尘虏营,上常恍惚见姑阴相呵护,皆有词说。后复辟,念之,封为御妹,建寺赐额。故又称皇姑寺云。自后凡贵家女缁髡皆居其中。有寺人司户,人不易入。”[2]《帝京景物略》、《宸垣识略》、《康熙宛平县志》、《日下旧闻考》、《京城古迹考》、《顺天府志》等文献中均有相似记载。历史上的保明寺始终与皇家有着不可分割的联系,其施主主要是皇亲内宦,因此地位一直比较特殊,明人沈榜编著的《宛署杂记》就收录有弘治十二年(1499年)的保明寺“敕谕蠲免粮税碑” 碑文[3]。

现存有保明寺铜钟两口,按铭文可知,一曰黄村寺钟,一曰保明寺钟,均收藏在大钟寺古钟博物馆内。

1、黄村寺钟

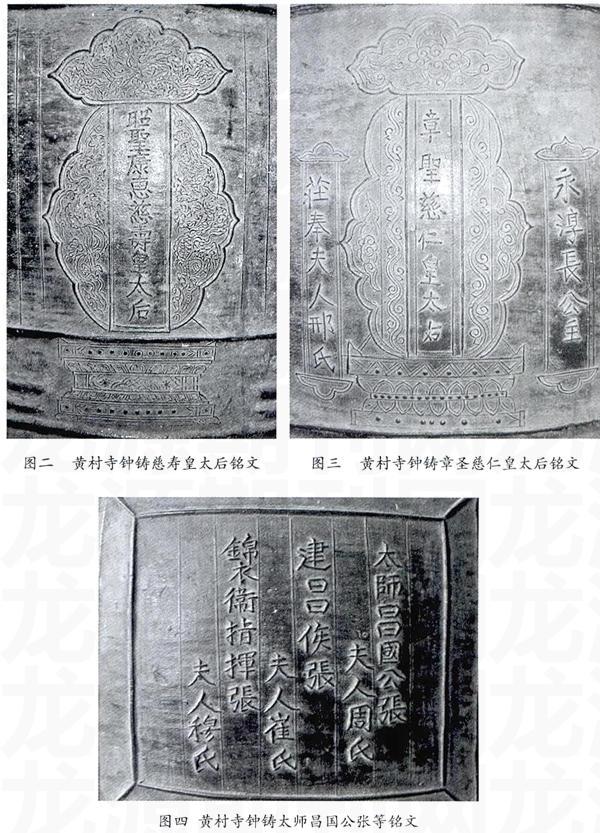

黄村寺钟铸于明嘉靖十二年(1533年),通高151.5厘米,口径97厘米,重516千克。青铜材质。双龙头蒲牢钟钮,肩饰莲瓣花纹12个。钟腰处三道弦纹将钟分为上下两部分,各有8区(图一)。上部一区于牌位内铸有“昭圣康惠慈寿皇太后”(图二);另一区分铸三个牌位,正中牌位为“章圣慈仁皇太后”,左侧为“永淳长公主”,右侧为“庄奉夫人邢氏”(图三);第四区铸铭为“太师昌国公张、夫人周氏,建昌侯张、夫人崔氏,锦衣卫指挥张、夫人穆氏”(图四)。其余各区的铸铭分别为:“大明天顺六年夏月吉日铸造洪钟一口,入于黄村寺大悲观世音殿永远常住供养吉祥如意者,上报四恩,下资三宥,一切有情,同圆种智”;“皇图永固,帝道遐昌,佛日增辉,法轮常转,风调雨顺,国泰民安,五谷丰登,天下太平”;“大明嘉靖十二年三月二十一日奉懿旨重造,敕赐顺天保明寺住持善聪,管事法连、法缘、法伦。”钟体下部只有一个区内有铸铭,为捐资者名录:“司礼监太监王政,内官监太监刘洪、崔淮、傅浚、何禄、荆聚、杨茂,御马监太监孟升,锦衣卫千户黄秀,信官韩景。”

由钟上铭文可知,此钟原铸于“大明天顺六年(1462年)”,原置“黄村寺大悲观世音殿”,“大明嘉靖十二年三月二十一日奉懿旨重造”,重要捐资人是“昭圣康惠慈寿皇太后”和“章圣慈仁皇太后”。

昭圣康惠慈寿皇太后(?~1541年),兴济(今河北沧州)人,明孝宗皇后,武宗时尊为皇太后,正德五年(1510年)上尊号“慈寿皇太后”。世宗入继,称圣母,加上尊号“昭圣慈寿”,嘉靖三年加上“昭圣康惠慈寿”,改称“伯母”[4]。

章圣慈仁皇太后(?~1538年),大兴(今北京大兴)人,兴献王朱■■妃,世宗生母,嘉靖元年尊为兴国太后,三年上尊号“圣母章圣皇太后”,七年尊为“章圣慈仁皇太后”[5]。

“永淳长公主”为孝宗第三女,《明史》仅记其“下嫁谢诏”,嘉靖时为长公主[6]。

“太师昌国公张”,指慈寿皇太后之弟张鹤龄。昌国公原封为太后之父张峦,张峦(1445~1492年),字来瞻,号秀峰,据《明史》卷188:“张峦,敬皇后父也。弘治四年封寿宁伯。立皇太子,进为侯。卒赠昌国公,子鹤龄嗣侯。十六年,其弟延龄亦由建昌伯进爵侯。”张峦死后,张鹤龄袭寿宁侯,正德中进太傅,世宗入继,以定策功,进封昌国公。“建昌侯张”,指张延龄(1477~1546年),为太后之幼弟,张峦死时只有十几岁,以都督同知封建昌伯,弘治十六年(1503年)进建昌侯。“锦衣卫指挥张”,应系张姓子侄,具体人名待考。钟铸于嘉靖十二年三月,十月丙子张延龄获罪入狱,张鹤龄因之谪南京锦衣卫指挥同知[7]。

嘉靖六年(1527年),喜道而反佛的明世宗准桂萼等大臣之奏,敕令捣毁寺庙,尼姑还俗,保明寺的尼姑请出两宫太后——世宗生母章圣慈仁皇太后和世宗皇伯母慈寿皇太后说情,保明寺才得以幸存。明沈德符《万历野获编》记载了此事:“嘉靖六年丁亥,……今因桂萼奏毁尼寺,已行下矣。今若皇姑寺仍留,是不去其根也,乃旨出。之后三四日,不知何人哀奏两宫。皇伯母见谕,以皇姑为孝宗所建,似不可毁。圣母亦以孝宗为言,盖小人进祸福之言,故两宫一时传谕。次日圣母又谕欲建一寺,即将此寺与我亦好,盖寺乃皇亲内宦供给布施。”[8]

嘉靖十二年,慈寿皇太后、慈仁皇太后及永淳长公主等众皇亲国戚将原用于黄村寺大悲观世音殿的天顺六年铜钟重新翻铸,便成了今日的黄村寺铜钟。至此,保明寺既有弘治皇帝敕谕蠲免粮税碑,又有两宫皇太后翻铸的黄村寺钟,其地位就更加稳固了。

2、保明寺钟

保明寺钟铸于明隆庆六年(1572年),通高147.5厘米,口径94厘米,重402千克。青铜材质。双龙头蒲牢钟钮,肩饰莲瓣花纹16个。钟体布满铭文,由三道弦纹将钟分为三部分。所铸铭文中除“敕赐顺天保明寺”和“隆庆六年十月吉日造”年款外,其余全部为捐资者名字,密布于整个钟体。为首者是铸于牌位内的“大明慈圣皇太后李氏”,两边分别铸“戴圣夫人金氏、夫人张氏、夫人马氏、姜氏、一品夫人云氏、夫人郭氏、夫人李氏、殷氏”,另有“太师成国公朱希忠、太师定国公徐、锦衣卫左都督朱希孝”,“司礼监掌印太监冯保、内府各衙门太监”等,第一部分共400余人,第二、三部分铸一般捐资者姓名,约1300余人(图五)。

保明寺钟的主要捐资人是“大明慈圣皇太后李氏”。慈圣皇太后(?~1614年),明神宗生母,通州■县永乐里(今北京永乐店)人。嘉靖四十年(1561年)为裕王朱载■妃,次年生子,即后来的神宗朱翊钧。嘉靖帝死后,裕王登基,建号隆庆,进为贵妃。隆庆六年,太子朱翊钧10岁即皇帝位,七月尊生母为“慈圣皇太后”。慈圣皇太后崇信佛教,《明史》上说她“顾好佛,京师内外多置梵刹,动费巨万,帝亦助施无算”,如慈寿寺、慈恩寺、万寿寺皆为其所建[9]。

钟上所铸的重要历史人物还有“太师成国公朱希忠、太师定国公徐、锦衣卫左都督朱希孝” 及“司礼监掌印太监冯保”等。

朱希忠(1516~1578年),为永乐朝成国公朱能的玄孙,字贞卿,南直隶怀远县(今安徽怀远)人,嘉靖十五年(1536年)袭爵成国公。“历掌后、右两府,总神机营,提督十二团营及五军营,累加太师。……卒,追封定襄王,谥恭靖”。朱希孝,朱希忠弟,“弟希孝亦至都督,加太保。卒,赠太傅,谥忠僖” [10]。

“太师定国公徐”指徐光祚,为明朝开国元勋徐达之玄孙,“累典军府,加太师,嗣四十五年卒,谥荣僖”[11]。

冯保,字水亨,号双林,明真定府深州(今河北深州)人,是与慈圣皇太后相关联的重要人物。嘉靖中为司礼秉笔太监,隆庆元年提督东厂兼掌御马监事,在神宗朱翊钧登基的仪式上,冯保始终站在皇帝的宝座旁。他挟持小皇帝,经常向太后报告宫内外及皇帝的情况,深得太后的赏识,权势极大,集司礼监、东厂、兼总内外大权于一身。冯保亦笃信佛教,曾于万历四年(1576年)在今北京西直门外建寺,并以自己的号名之为“双林寺”[12]。

这两口铜钟不仅让我们了解了明皇室宗亲与保明寺的渊源,由钟上所铸大量信士弟子的姓名,还可见当时的佛教已成为上至达官贵人、下到平民百姓都信奉的文化,成为人们现实生活中不可或缺的精神食粮。而保明寺钟上所铸捐助人“行常住道人”等则反映了当时佛教与儒、道二教不断融合,兼容并包,共生共存的社会现实。同时寺中也有供奉关帝、碧霞元君等道教神灵的记载,《长安客话》中就记载“中经黄村,有保明寺,是女道尼焚修处”。

由于明太祖朱元璋早年出身僧侣,在明政权建立之初就对佛教非常重视,一生中写有大量的赞颂佛教的文章、诗、偈等。后世诸帝基本沿袭了太祖对佛教的推崇、利用政策,虽然其间有嘉靖时期对道教偏好而毁佛的现象,但佛教依然得以延续发展。这两口古钟作为历史见证物,一方面反映了统治阶层的兴趣与信仰,另一方面信众不分社会地位的高贵与卑微,反映出当时社会尊崇佛教业已形成一种风气,更折射出佛教的日趋世俗化和民间化。

————————

[1]成书于光绪丙戌年(1886年)的《顺天府志》,记保明寺天王殿有康熙御书 “显应寺”三字额。

[2] 明· 蒋一葵:《长安客话》卷3,北京古籍出版社,1994年,第61页。

[3] 明·沈榜:《宛署杂记》第18卷,北京古籍出版社,1980年,第208页。

[4] [9]《明史》卷114《后妃列传》,中华书局,1974年,第3536页。

[5]同[4],卷17《世宗本纪》。

[6]同[4],卷121《公主列传》。

[7]同[4],卷188《外戚列传·张峦传》;卷17《世宗本纪》。

[8] 明·沈德符:《万历野获编》卷27,中华书局,1997年,第685页。

[10]同[4],卷145《朱能传》,第4089页.

[11]同[4],卷125《徐达传》,第3732页。

[12] 清·于敏中等:《日下旧闻考》卷97,北京古籍出版社,1981年,第1620页。

〔责任编辑:成彩虹〕