敦煌西夏石窟研究琐言

2009-12-11刘玉权

内容摘要:本文就上世纪80年代以来在敦煌西夏石窟研究中存在的几个问题,进行了一番清理与辨析。目的在澄清事实基础上,尽早结束西夏学界长期存在着的某些负面影响。

关键词:敦煌西夏石窟辨析

中图分类号:K870.6文献标识码:A文献标编号:1000-4106(2009)04-0008-04

20世纪80年代以来,敦煌西夏石窟研究中出现了所谓西夏统治者“打起‘以浮图安疆旗号,极力提倡佛教”和“西夏王供养像”等说法。其中有的说法,笔者也曾与相关作者进行过沟通交流。有的说法则与笔者直接相关,虽就此已在相关学术期刊上撰文作过补充修正,但可能因为“先入为主”的原因,其负面影响仍时有发生。至今西夏研究的某些出版物中,或多或少地引起一些混乱。近年来,有的专家学者以口头或者致函的方式,希望笔者在适当场合谈谈看法。故拟此拙稿,就上述问题谈点个人愚见。不妥之处,恳请诸位专家学者不吝指正。

拙稿所谈的几个问题,相互间并无内在的联系,故云“琐言”。

1关于“浮图安疆”旗号

1982年出版的《敦煌研究文集》中,刊载了《莫高窟、榆林窟的西夏艺术》一文,在谈及西夏统治者崇佛时说:“李元昊……打起‘以浮图安疆旗号,极力提倡佛教。”

这是笔者看到的第一篇作此引文的文章。众所周知,李元昊及西夏历代统治者推崇佛教并利用佛教对人民进行思想和精神统治,这没有问题。然而问题在于,西夏史籍及相关文献中,找不到上述引文。而文章对其引文又未作出注释,我们不知其依据何在?笔者记得,该文稿在发表之前我曾经拜读过,并提出过质疑。遗憾的是,没有得到作者的回应。怀疑文章作者很可能是在以下史料的断句与理解上偏面而导致失实:

(宋元祐元年)(1086)冬十月……宋

许以浮图、安疆、葭芦、米脂四寨来归(西

夏)。(着重号系笔者所加,下同)。

元祐四年(1089)六月八日,枢密院

言:拟答夏国诏,交割永乐陷没人口,计

口支与赏绢。仍将葭芦、米脂、浮图、安

疆四寨给赐夏国。从之。

(宋元祐)五年(1090)春二月己亥,

夏人来归永乐所掠吏士百四十九人。

(宋)遂诏以米脂、葭芦、浮图、安疆四砦

(寨)还之。夏得地益骄。

公元11世纪后半叶,宋夏关系中经常出现一些寨堡的名字,其中尤以葭芦、米脂、浮图、安疆四寨堡的名称出现的频率最高。那是因为它们的军事地理位置特别重要,所谓“据高临下,宅险遏衡”,“扼西戎之咽喉。”宋夏双方都势在必争,或通过武力,或利用和谈,竭力要掌握其控制权。上文作者可能把上述史料中频繁出现的“浮图安疆”断章取义,偏离了史籍原意。在引用未加标点断句的古汉语史料,偶不小心出点偏差也不足为怪。然而让人费解的是,由此发生了多起连锁反应。一些作者因疏于核查原文,不自觉地误入“先人为主”及“人云亦云”的怪圈。据粗略统计,自前文发表之后,至少又有五六篇文章中重现同样的问题:

1985年第3期(总第5期)《敦煌研究》刊载的《晚期的莫高窟艺术》云:西夏统治者“一方面以武力征服境内各民族,同时又提出‘佛图安邦的口号。”

在另一篇《莫高窟晚期的艺术》文章里,又说西夏统治者“大力提倡佛教,以佛图安疆”嘲。

1985年12月,文物出版社出版的《莫高窟窟前殿堂遗址》一书中说:“西夏历代统治者也奉行佛教,他们甚至提出以‘浮图安疆,的口号,

1990年6月,上海人民美术出版社出版的《中国北方民族美术史料》一书中也说:“由于西夏统治阶级大力提倡佛教,曾提出了‘以浮图安疆,的主张”。

1996年四川教育出版社出版的《华夏文明探秘丛书·沙海佛光·敦煌莫高窟漫笔》一书中亦云:西夏王朝“以浮屠安疆”。

笔者记忆里,还有一些出版物持此说法者,不一一罗列。

以上所列已足以引起大家的关注。前人在引用史料上一个小小失误,可以让后人受到感染和影响。若不及时纠正,这种负面的感染和影响会长期延续下去。疏于核查原始资料是其病根,这一点确也值得总结经验。

至此,可对这个问题作一简要小结:

①有关西夏佛教史料中,西夏统治者虽崇奉佛教,但并未提出所谓“以浮图安疆”的口号。

②所谓“以浮图安疆”,宋夏相关史料中是“浮图”和“安疆”两个寨堡的名称。它们常常与“葭芦”和“米脂”两寨合称四寨。这四个寨堡是当时宋夏双方都是竭力争夺的。宋朝与西夏曾经过商谈而达成协议:宋朝以此四寨还赐西夏,而西夏则送还在永乐之战中俘获的宋朝官吏和百姓,宋朝还需“计口支与赏绢的”。所谓“以浮图安疆”,即上述宋朝以浮图、安疆、葭芦、米脂四寨还赐西夏,其内容和性质与西夏的佛教政策没有关系。

2关于“西夏王”供养像问题

归根到底,这个问题与笔者有直接的关系。

20世纪60年代,敦煌文物研究所与中国科学院民族研究所合作,共同开展敦煌西夏资料的调查研究。为此,成立了西夏资料工作组。常书鸿所长和王静如教授分别担任组长、副组长,宿白教授担当学术顾问,李承仙先生任秘书长,史金波、白滨、刘玉权为组员(陈炳应也参加了调查工作)。工作组领导安排笔者承担西夏洞窟分期的课题。这项工作,使笔者有幸自始至终得到宿白教授的亲自指导。西夏洞窟分期论文的提纲,即由宿白教授亲笔拟定的。1982年分期论文由甘肃人民出版社在《敦煌研究文集》中发表。

莫高窟第409窟划入西夏洞窟,窟中有西北方少数民族首领的供养画像。其人物造型、衣冠服饰及侍卫仪仗等,与史籍关于赵元昊的记载颇相契合。但毕竟其画像题名无法看清,不能确认其具体身份。在稍后的图版说明和文章中,只好勉强以“西夏王”供养像称之。此后的一些中外出版物,自然依照此说①。除第409窟外,莫高窟还有第237(前室、甬道)、148窟(甬道)有这种西北少数民族首领的供养画像。其实在西夏洞窟分期过程中,对莫高窟西夏第二期窟(前述第409、237等窟即在此期)壁画的一些特点和风格,让人感觉到与其前、后两时段的壁画有些难于衔接,倒是同当时可以看到的德人勒寇克《火州》一书中的高昌回鹘壁画较为接近。然一时尚无缘去新疆参观考察高昌回鹘佛教艺术,只好暂将上述现象理解为敦煌西夏石窟接受了高昌回鹘佛教艺术的影响。要弄清这个问题,只有留待以后的进一步研究了。

20世纪80年代中期,我们终于将沙州回鹘问题的研究提上工作日程。在探讨研究沙州回鹘史的同时,又在敦煌石窟中划分出23个回鹘洞窟。其中原莫高窟西夏第二期的11个窟中,有9个划入回鹘窟。这当中即包括第409、237等有所谓“西夏王”供养像的洞窟。1987年,笔者在敦煌

石窟研究国际讨论会上,发表了《关于沙州回鹘洞窟的划分》。正式终结了所谓“西夏王”,而改称“回鹘可汗”。

随后,笔者在《敦煌研究>>1998年第3期上,刊载了《敦煌西夏洞窟分期再议》。将沙州回鹘洞窟与西夏洞窟分期的关系以及所遗留的某些问题,作了必要的调整和交代。具体主要有三点:

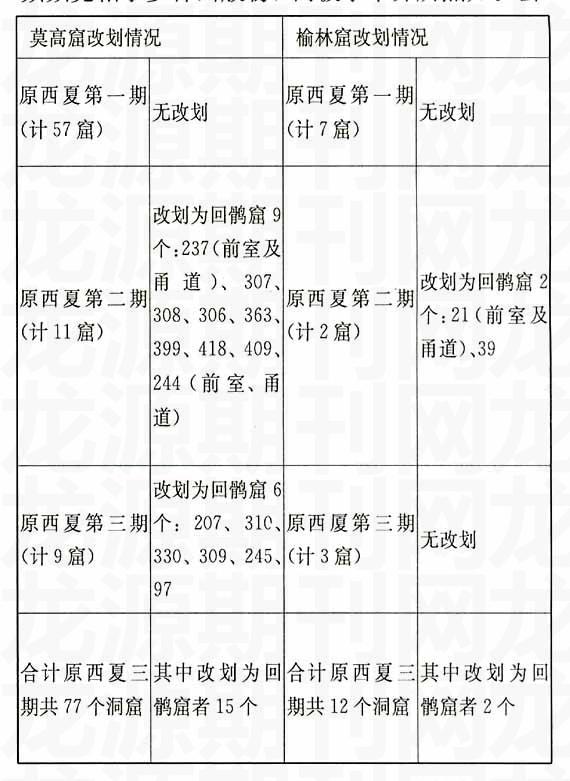

第一,将混杂在西夏窟中的17个回鹘窟(其中莫高窟15个,榆林窟2个)析分出来,纳入沙州回鹘洞窟行列(名单见后)。

第二,新增入6个西夏窟:莫高窟第395窟,东千佛洞第2、5窟,五个庙第1、3、4窟。

第三,进一步明确了原所谓“西夏王”供养画像之说从此终结,而改称“回鹘可汗”。

现将原部分西夏窟改划回鹘窟的情况,用列表形式表示如后。

这些改划变动的情况,特别关系到莫高窟第409窟的改划变动,一些专家学者已经注意到了。因此,他们的大作中,在涉及第409窟的相关问题时,使用了新的观点和说法。但也有的专家学者一时未注意到上述的改划变动,或者虽然已经知道了上述的改划变动,但因一时疏忽而习惯性地沿用旧说①②。因此,在此作一次友情提示是有必要的。当然,如属于知道改划变动而仍坚持原看法者,那就另当别论了。

近来偶然翻阅过去的笔记,回忆起三十几年前一段往事。1974年6月,我见到了文物编辑部对西夏石窟分期文稿的书面意见。共有两条,其中第二条根据我的抄件是这样说的:“莫高第409窟,从人物面貌、装束来看,似不是西夏人,而是回鹘人。这一点研究者分歧很大。有人(王静如是其中之一)倾向否定,认为不是西夏洞窟,或不是西夏时所画。”最后说:“敦煌如坚持,也可以保存,但在文章里不要说死,以免被动。”多么中肯的高见!遗憾的是笔者当时没有充分重视,更没有采纳这个意见。现在想起来,真是佩服王静如教授渊博的学问和尖锐而清彻的眼光。

3关于榆林窟第29窟的所谓“玄奘取经图”

榆林窟的西夏洞窟中,保存着几幅“玄奘取经图”壁画,而且它们是在中自发现的这种图像中是时间最早的。这在海内外学术界已是众所周知的事情。较长一段时期以来,榆林窟第3窟画在普贤经变中的“玄奘取经图”,由于最早公诸于世,且频频亮相于多种出版物,而被学术界所熟知。公布较迟、出版物上亮相频率不很高的榆林窟第2窟、东千佛洞第2窟的“玄奘取经图”以及榆林窟第29窟的“玄奘取经图”等,共计6幅。

然而,现在的最新情况显示:榆林窟第29窟的两幅“玄奘取经图”,应该从6幅图中剔除出去。该类图的总数不是6幅而是4幅。其理由和原因如下所述:

榆林窟第29窟原所谓“玄奘取经图”,绘于正壁(《敦煌石窟内容总录》称北壁)中央一幅佛说法图两侧(即东西两侧)的水月观音图的下段。损坏比较严重,特别是图下段和东侧的损坏更为严重,一般用肉眼很难看得清楚。然而,西侧水月观音图下段在模糊中可依稀看到有一匹白马,一旁还有类似年轻僧人与猴行者等形象。段文杰先生对此模糊不清的图像,观察研究更加精细,他说:“中绘一大树,枝叶茂密,北侧(应为两侧)绘一俗士左手持一物,心形似桃,右手指树,回头向猴行者和玄奘谈话。猴行者和玄奘均为侧面像,猴行者圆眼、大嘴、披发、戴金环,衩衣、小口裤、背负一袋。后为玄奘,光头着袈裟、合掌、笑容交谈,玄奘身后白马空鞍相随。树的南侧(应为东侧),一人手执一桃,回身递与另一人,二人俯身,窃窃私语。更有一僧,头有圆光,着袈裟,右手持桃隐藏身后,秘不示人,仰首与菩萨交谈。菩萨头戴三环宝冠,高鬓,长发披肩,内着衫裙,外套袈裟,双手合十听僧人谈话。僧人背后又出一菩萨,注视僧人手中之桃,而僧人尚未发觉。这一有趣情节,可能是玄奘与猴行者在西王母蟠桃林偷桃的故事。由于画面极不清晰,尚待继续考证。”这是见诸发表的对该窟所谓“玄奘取经图”介绍文字最多、最为详细的描述。果真如此的话,它将是敦煌壁画中内容最复杂、情节最丰富的玄奘取经图了。然而,此事在21世纪的头十年里,发生了戏剧性变化。变化的结果表明:上述所谓榆林窟第29窟“玄奘取经图”,其内容与玄奘取经故事虽有一点关系,但并非是“玄奘取经图”。

近年来,敦煌研究院将原大复制榆林窟第29窟模型的课题提上了工作日程。该院美术研究所与相关部门合作,对壁画的临摹采用传统方法,经验与现代科技相结合的手段,加上临摹者的智慧与坚韧意志,以及精心细致的工作态度,经过数年的艰辛探索研究,终于拨开了笼罩多年的迷雾,使该窟两幅水月观音图基本完整清晰地再现出来。特别是经过整理复原的白描图稿(尤其是原来肉眼几乎什么也看不见的东侧水月观音图),有些让人感到不可思议地展现在我们眼前。正是有了他们的这些不凡的工作成果,让我们用肉眼就看清了两幅水月观音图的全部内容和形象细节。从而依据其白描图稿可以确认:画于两幅水月观音图下部的所谓“玄奘取经图”,是肉眼看不清而导致误判。

那么不是玄奘取经图又应该是什么内容呢?

笔者愚见,以为它们应该是水月观音图的有机组成部分一即《大唐西域记》所描述的:观世音菩萨净土普遍受人崇拜敬仰,“有愿见(观世音)菩萨的人,不顾身命,涉水登山,忘掉艰难险阻”赴洛迦山旅途中的情景。至于对该图像内容的详细考证分析与介绍,已非本文的讨论范围,且由于文字的限制,有待另作专门讨论,恕不表述。

参考文献:

[1]万庚育,莫高窟、榆林窟的西夏艺术[c]//敦煌文物研究所编,敦煌研究文集,甘肃人民出版社,1982:319。

[2]戴锡章编撰,罗矛昆校点,西夏纪:卷19[M],宁夏人民出版社,1988:422。

[3]张鉴,西夏纪事本末:卷26[M],兰州:甘肃文化出版社,1998。

[4]徐松辑,宋会要辑稿[M],北京:中华书局,1957:7631。

[5]段文杰,晚期的莫高窟艺术[J],敦煌研究,1985(3)。

[6]段文杰,莫高窟晚期的艺术[C]//中国石窟·敦煌莫高窟;第5卷,北京:文物出版社,1987。

[7]潘玉闪,马世长,莫高窟窟前殿堂遗址[M],北京:文物出版社,1985:119。

[8]鄂嫩哈拉·苏日台,中国北方民族美术史料[M],上海:上海人民美术出版社,1990:425。

[9]常青,沙海佛光·敦煌莫高窟漫笔[M],四川教育出版社,1996。

[10]刘玉权,敦煌莫高窟、安西榆林窟西夏洞窟分期[C]//敦煌文物研究所编,敦煌研究文集,兰州:甘肃人民出版社,1982:273-318。

[11]刘玉权,关于沙州回鹘洞窟的划分[C]//1987敦煌石窟研究国际讨论会文集·石窟考古编,沈阳:辽宁美术出版社,1990:1-29。

[12]牛达生,西夏遗址[M],北京:文物出版社,2007。

[13]段文杰,玄奘取经图研究[C]//1990敦煌学国际研讨会文集·石窟艺术编,辽宁美术出版社,1995。

[14]季羡林,大唐西域记今译[M]。西安:陕西人民出版社,1985。