玉溪旅游系列报道之三 通海

2009-12-07李雨霖施展李思颖

李雨霖 施 展 李思颖

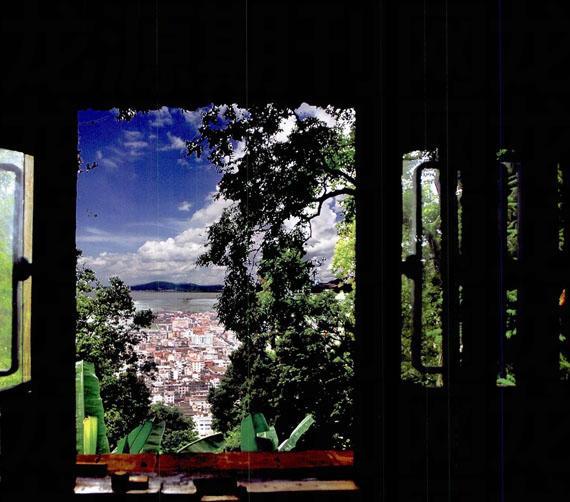

夏日的雨说来就来,从秀山之麓飘洒下来,掠过古城里的青石板路,最后倾泻在杞麓湖的水面上,溅起一滩滩涟漪。坐在通印酒店最高处的茶吧里,雨水在窗外刷刷流淌,天地之间显得朦胧起来。品一口清茶,山、城、湖如茶香一般弥漫在眼前。二百多年前,在当时通海最高的聚奎阁上,同样的雨,同样的茶,同样的景色,一个宦游多年归乡探亲的老人写下了这样的诗句。“孤城临水背倚山,忆在江南烟雨间”。江南,一个富庶、美丽、充满文化意境的天堂,被钱南园老先生冠以在边地高原的小城。雨,仿佛那连绵不绝的梅雨;杞麓湖,水乡的营造者,如西湖般环绕着小城;秀山,用一个秀字有别于高原上的巍峨雄浑,如丘陵般圆润如玉,山间那些寺宇透过茂密的绿荫,若隐若现地展示着“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”的景象:若是深入其中,那些从唐宋元明清以来的精巧庭院、盆景花桩、牌匾楹联,如置身于苏州园林之中。通海如江南,江南好,谁不忆江南。

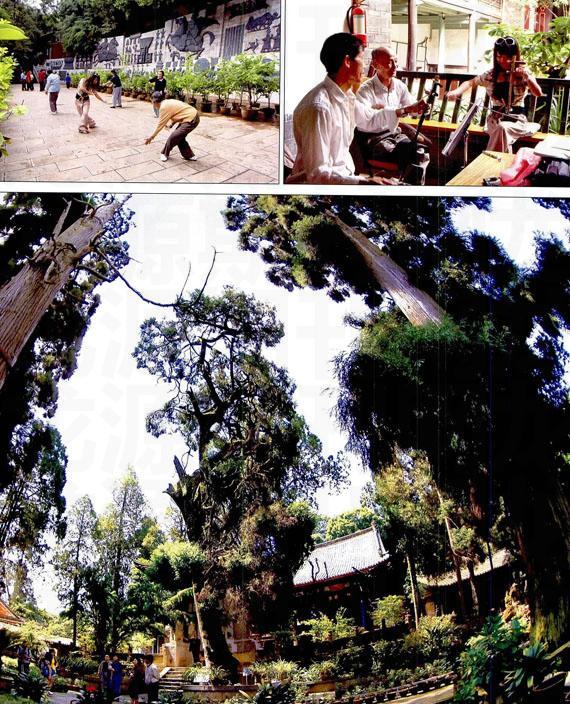

提起通海,“孤城临水背倚山”的山指的就是秀山。“山不在高,有仙则名”,在云南所有的名山中,秀山大概是最小的一座了,垂直高不过200余米,方圆也不过数公里,但早在明代,秀山就被列为云南四大名山之一。秀山的特色在于“秀”——清秀妩媚,这个用于形容南方美女的词同样可以描述南方的山。峨嵋山因为“天下秀”成为中国名山,“秀甲南滇”的秀山成为云南名山也就不奇怪了。

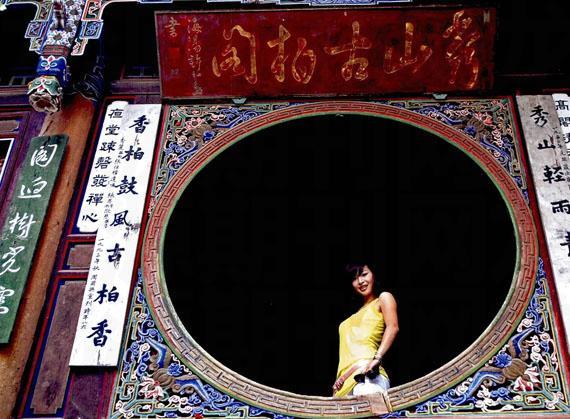

远望秀山,给人的第一感觉是个“绿”字,难怪人们都说秀山之秀在于“绿”,这种“绿”,绿得醉人,绿得心旷神怡。只见郁郁葱葱的林木。把整个秀山遮掩得严严实实。满山的古木奇松,翠竹杉林,无不青翠欲滴。清风吹过,则是碧波起伏,松涛阵阵。妩媚秀丽的秀山,就像一颗闪亮的绿色珍珠。镶嵌在滇中的大地上。走进秀山,就像走进了醉人的林海,林海里,古术参天,庙宇林立,山林庙宇,交相辉映。从山脚到山顶,看不尽的是亭台楼阁,读不完的是碑文楹联。

雨中漫步

每个人都有自己的嗜好,或舞文弄墨,或怡情山水。也有喜欢花鸟鱼虫的收藏古物钱币的,玩物并不丧志。大学者王世襄从小玩到老,一本介绍各式各样玩法的《锦灰堆》大俗大雅,倍受推崇,一时洛阳纸贵。我也是个爱玩的人,只是在众多爱好中,我唯独钟情漫步山水之间,用自己的脚步丈量心灵与自然的交融。

对每一个到通海的人来说,都要到秀山上去一洗征尘,呼吸一口那被绿树过滤过的空气。对通海人来说,秀山更是推窗可见的风景,举步即游的后花园。对我这个外地人来说,漫步秀山的机会并不多,不由得感慨通海人的好福气,买张30元钱的年票。每天就能与它亲密接触。

经过通海繁华的闹市区,就来到了秀山脚下。“秀甲南滇”坊是人间与仙境的分界线。身后是热闹的城市,眼前是苍翠的山峦。文庙、万寿宫、青龙庵规模宏大。楼阁挺立,不止是城与山的空间变换。更是2009年与两百多年前的时间转换。在云南寻找一座纯生态的山并不难,那些万年无人烟的原始森林能让人九死一生;而秀山,更多的是在轻松爽意中呼吸天然之氧。在悠悠岁月中感悟古往今来。所以,云南众多的山要攀登或者徒步,而秀山,唯有漫步才能体验到它的魅力。

穿过掩映在古木中的“秀山公园”牌坊,沿着石砌的山道。开始了我的秀山漫步。山中林木葱茏,百年老树随处可见,宋朝的柏树、元朝的香杉、明朝的山茶……古树蔓藤龙缠凤绕。从春到冬。从山顶至山脚都是幢幢如盖,青翠欲滴,把所有的庭院小径都变得幽深静谧,无论我到哪里,绿,处处跟着我。笼罩着我。

雨就在这时落了下来。不期而至,像无意中碰乱了的琴弦,又似寂静中跳出一群快活的音符。先是二三滴,后是七八滴,接着便稠密起来。雨来得没有任何征兆,它们好象是一群不羁的旅人。从遥远的地方赶来,路过秀山时,便决定就此栖身了。撑一把伞,天地各成单元,雨丝如帘似幔,空气中充盈着清新与甜爽,雨的音韵弥漫了整个山间。或如薄纱轻舞。在山林之间且行且远;或如大珠小珠落玉盘,击打在阔叶的树木上,天籁阵阵,惹人遐想。

山路弯弯。曲径通幽处,就看见了禅房花木深。秀山的古刹极多,是自唐宋元明清一路保留下来的,错落有致,风格各异。有唐建土主庙((田勾)町王庙)的雕栏画栋;宋建涌金寺的雄浑庄重;元建普光寺的禅房幽深,以及清凉台的水光山色;明建玉皇阁的古朴清奇;清建万寿宫、海月楼的风格迥异,九殿、六阁、六廊、十三亭、五坊、五祠、四轩、四楼、四塔和两宫,秀、雅、拙、清,统统掩映在千年古木之下。重檐高耸,烟雨茫茫中暗香浮动。拾阶而上,就是岁月的穿梭。两千多年来,(田勾)町王毋波以土主的身份渐渐融进通海人的神性空间;段思平在通海书写了大理国三百年历史的第一页;忽必烈的神驹轻轻一刨。就铭刻下一段南方蒙古人的历史;建文帝灰暗的身影藏匿于秀山后,带给通海人不尽的传说:朱德元帅50年中两登秀山。留下千古诗篇。

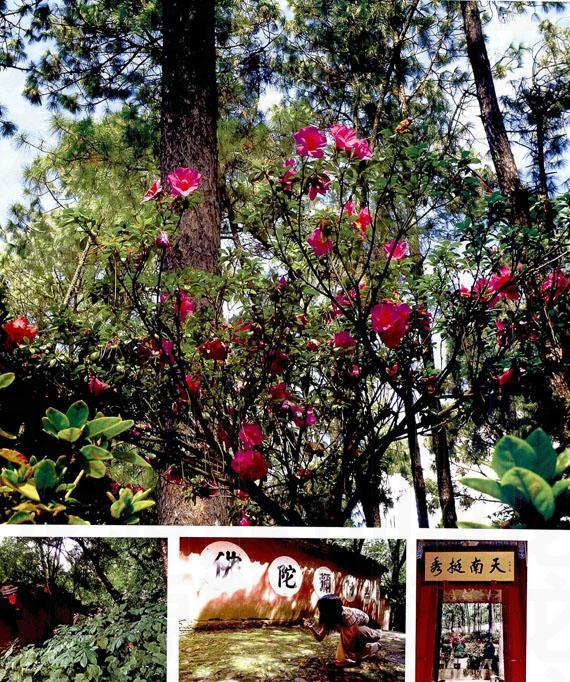

伟人的金戈铁马为秀山抹下厚重色彩,从汉代的(田勾)町王毋波算起,秀山的开发至少有两千年的历史,秀山从那时开始成为人们的游憩之所。而在此基础上兴建并丰富其文化、宗教内涵的巨人,则是建立大理国的通海节度使段思平。巍峨的铜像塑造和(田勾)町王庙的建造,是他的首创。也就在大约一千年前,秀山的历史与文化、自然与宗教开始亲密交融。(田勾)町王庙1970年地震被毁,现在在原址上仍保持古建筑风貌重建的“益寿园”,幸福的老年人在优美的乐曲中,舒展手臂,精神焕发;三元宫始建于明代是一座规模宏大的道观建筑。走至半山腰,便来到了普光寺,寺内有元代建筑和元碑,年代久远,古色古香。出普光寺,穿“玄真天上”青石牌坊(一天门),走进玉皇阁,再穿瑶池坊(二天门),便到红云殿殿前原有的“宝珠”、“宫粉”山茶两株,花朵繁多且硕大艳丽,开放时灿若红云,明代大地理学家徐霞客把这两株茶花推举为南土之冠。再往上就是清凉台。建于元朝至正,由鲁贤祠、弥勒殿、竺国寺、武侯祠、清凉台和海云楼、万壑楼组成。占地3000多平方米。寺中隆冬甚寒,到了春、夏、秋三季则是人们品茗对弈,畅叙人生,说谈家常的好地方。涌金寺,寺名取佛家语“地涌金莲”而得名。位于秀山顶峰。创建于宋代,是秀山上规模最大、年代古老的建筑。整座寺院更显宏伟壮观。寺为三进,殿宇宏深,正中的秀山古柏阁完全保存了宋代《营造法式》风格。其斗拱、梁枋、柱子都透出了宋代北方的古建筑特征,院中的宋柏、元杉与明玉兰被称为秀山三绝。

站在古柏阁上向北望去,满山的秀色尽收眼底。极目天舒,只见碧浪翻涌。翠幢绵绵a雨水落在地面,顺着石径旁的沟壑蜿蜒而下。如絮语一般。漫步秀山,人的思绪也随那山岚飘得更远,人生如江河,固然要大江东去的激越,也需要小桥流水的温和,在你拼争苦了累了精疲力竭之时,需要找一个停靠的驿站,让身与心都歇息一下。放眼灵山古城碧湖,一切欲言又止,只想永远沉默在这空山细雨之中,平生遭遇的磨难坎坷挫折亦在这沉默中融化淡去。

雨继续下着,这个黄昏是不会有夕阳的了,但我并未失望。漫步秀山,我并不孤独,因为有自然与我对话;漫步秀山,我是自由的,因为有足够的空间供我的想象驰骋飞翔。

诗意的历程

中国的江南并不是实际的长江以南,而是在无数文人墨客的精心打造下出现的人间天堂,是一个意象的世界。天然的景观,人造的房舍是成为江南的基础,但如果没有了文化的渲染,秀山也就难以成为一座名山。秀山跻身云南四大名山之列的重要天赋却是它的山水文章,是它的诗、匾、联。一座小山走过的是一条诗意的历程,这可不是任何名山大川可以一蹴而就的。清乾隆时通海县令朱阳题书的“礼乐名邦”,可以认为是对通海人“诗意的栖居”的一个总体评价。秀山匾联成为人们“发乎情-止乎礼义”的美丽象征。

随着中原文化、江南文化与天府文化的流入,特别是到了明清时代,秀山吸纳着来自各方的文人、学士、官宦和他们的锦绣文章。北宋书法家米芾的“宝藏”和南宋朱熹的“松竹陋春”是现在秀山上陈列最早的珍品。秀山之秀引来了无数钟情的目光,文人雅士、名流官宦踏寻相访,寄情于山水之间,唱和诗歌,题写匾联。一座小小的秀山,竟成了匾山联海,构成了亭榭楼阁之间“无额不匾、无楣不联”,联匾相衬之美。从明朝到现代,杨慎、缪碌溪、阚祯兆、王文治、许宏勋、赵城、钱南园、朱德、赵朴初等名家之作各显千秋传颂千古,这些数不胜数、不同朝代的墨宝使秀山成了彩云之南诗文、书法艺术的宝库。到秀山品读匾联能让人追溯一段古老的历史,看到一个名人的影子,聆听一段迷人的故事,感悟一段深刻的哲理。无处不在的匾联,一代一代的传承,使秀山之秀永在。这就是秀山所走的一条独特优雅的发展之路。

“天上何曾有山水,人间岂不是神仙。”的确,登临秀山,山环水抱,古刹参错,积翠凝香,青烟袅袅。漫游其间,恍若置身世外,移步仙境。更何况天上山水何曾有,岂如纵身秀山游。

明状元杨升庵被谪云南,虽前途未卜,抑郁满怀,但他也忘不了这方灵山秀水,写下了《自通海之澄江赠缪碌溪》的诗句:“海螯江蟹四时供,水蓼山花月月红。自是人生不行乐,莼鲈何必羡江东。”

在近代中国书法史上占有一席之地,能尽古今之变而自成一体的清代乾隆进士、江苏丹徒的王文治,在任云南临安知府期间。更是与秀山结下了不解之缘,题书了几多佳联妙对:“一豫一游,随处皆洞天福地;半丘半壑,拈来即烟景文章。”在海月楼,王文治醉眠石阁,一任松风过耳,云卷云舒,醒后欣然有怀,挥毫题书:“醉眠石阁听风树;步入松云扫涧花。”

“万古此崔嵬,杜当阳沉碑汉水,殊嫌多事;百年直瞬息,林处士放鹤孤山,颇觉可人。”此联用典,对仗之贴切工稳,被推为秀山古今楹联之最,悬挂在清凉台长廊正中。作者赵城,通海人,清康熙乙未(1715)进士。

1915年,朱德元帅在秀山清凉台的海云楼留宿数日。1962年,他再次来到通海,为秀山写了一首诗:“夏日访通海,通海一长湖。四围青山绕,流水洞中输。秀山雄城后,林茂似玉壶。此地文物盛,花桩百样殊。幽人养兰芷,留有数千株。手工艺术巧,百货畅无虞。”

秀山楹联,可谓博大精深,三教齐全,既有洋洋洒酒的百字长联,也有飘飘逸逸的回文联、叠字联等。秀山楹联之中,最引人注目的还有悬挂于古柏阁的那副堪称妙对的奇联:“秀山轻雨青山秀,香柏鼓风古柏香。”以及叠字联“秀秀灵灵远远近近青青翠翠,山山水水层层叠叠莽莽苍苍。”不只于首尾联句之端,嵌入于“秀山”之名,而且状写了山川之形,道出了秀山之美。在众多的秀山楹联中。这两幅对联更是别开生面。独树一帜。

秀山山林文学的集大成者,当数康熙时通海诗人、书法家阚祯兆(1641—1709)。阚桢兆自幼熟读经史,博学多才,被称为“负管(仲)乐(毅)之奇”,我们知道中国历史上还有另一个人“自比管乐”,那就是诸葛亮。阚祯兆的大名传到了吴三桂的耳中,要起兵反清的吴三桂自然要请到这位“云南诸葛亮”;阚祯兆认为吴三桂难成大器,为躲避吴三桂的追寻而先后在湖南辰溪、云南澄江万松寺、江川孤山、华宁慈光寺等地隐居避世。在涌金寺里被称为秀山诗书第一珍品的《秀山古柏行》诗匾,这是战乱结束后阚祯兆回到家乡所书:“九年不见秀山柏,满地风烟天欲圻。苍岩老干独森森,倒影玄湖柯烂石。鲸鲵横纵已伏藏,雷霆博击空渺茫。排高挟厚气力足。车盖童童覆大荒。半身百寻流玉露,旁枝万子护空王。文根只许宿鸾凤,晚节谁同破冰霜。丞相祠前悲杜甫,汉家草木风云古。天宝兵戈又千年,寂寞黄鹂锦江雨。惟有秀山青不了,撑霄拂汉昏长晓。潭水萝薜树光寒,风磴幽香山月小。忽闻空翠作龙吟,娇若长虬不可侵。苦心澹颜存孤直,悠悠万古白云深。”九年离乱,人世坎坷。阚祯兆从锐意功名变成一个寄情于山水、远离尘世的隐居者。

清朝平定了吴三桂的叛乱,云南巡抚王继支久仰阚祯兆太名,意聘其为幕僚。但阚桢兆几经风雨,早已淡泊名利,不愿前往。王继文无奈之际,只好请时任云南按察使的许弘勋出来帮忙。许弘勋来到阚祯兆隐居之地,只见柴门紧闭,阚公早已飘然而去。许弘勋怅然若失之际,忽见门扉之侧。贴有一行草书对联:“既有诸公辅社稷;何妨一老卧林丘。”许弘勋深知要请出隐居山林的阚祯兆,实非轻易之事。他别有用心地大书一联,托人转呈阚桢兆:“地以文章争气势天于樵牧混英雄。”许弘勋的真诚和尊重,终于让阚祯兆走出山林,成为王继文的幕僚。

许弘勋和阚祯兆气味相投,他们俩都钟情于秀山,诗联唱和,挥毫题咏。如今,我们登临秀山,仍可见到阚祯兆和许弘勋手书的诸多楹联匾额。如登瀛桥的“鹤舞千年树;虹飞百尺桥。”海月楼的“芳樽竹院紫;春草雁池青。”清凉台的“几经拨云寻路,倚树听泉,喜茫茫才到此清凉境界;一任鱼跃茑飞,天空海阔。活泼泼都收上画图楼台。”以及“松翠时相引;梨红不肯凋。”紫微廊的“高开洞庭野”等均为阚公真迹。许弘勋虽官到按察使。但他于为官之道外亦工诗书。从涌金寺悬挂的“白日寒泉丝管静;青霄野竹寺门低。”“湖空山气静;阁迥树光寒。”退思轩的“地以文章争气势;天于樵牧混英雄。”武侯祠的“风流天下闻”等楹联匾额中,我们是不难看出这位按察使大人的深厚功底的。高悬涌金寺大雄殿内中额,白底黑字“佛谷云深”匾额,可谓秀山匾中之最,其气势雄伟。笔法恢宏秀美。传说,许弘勋愿出三千两银修建秀山,可是在捐资时,人们不要他的银子,而要他的“佛谷云深”四字,于是,便有了一字值千金之说。

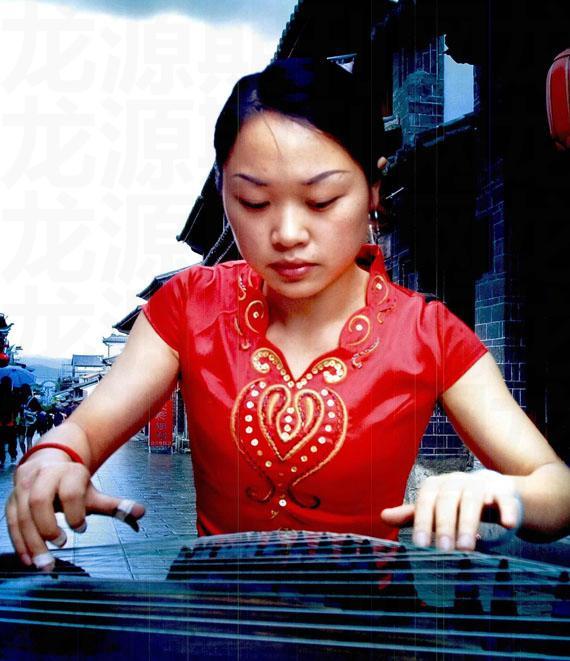

秀山上更有一道独特的风景,几位满头白发的八旬女子带着她们的弟子为游客演绎着洞经音乐史上的奇迹。60多年前,曾经的花季少女在选择了终身不嫁的同时,却把她们的心嫁给了音乐。琴瑟相伴、清寂一生,痴情守望着心中神圣的洞经古乐,而她们也正是因为半个多世纪音乐人生的传奇给秀山的历史留下浓浓的一笔。岁月风干了她们的青春。留下的是古乐如泣如诉的空谷之音。老人演奏的洞经与翠绿幽静的秀山,湖平如镜的杞麓湖融为一体,使山和人都沉浸在一种祥和神秘的古老遗风中。让人们在静妙之中去休验时空的沧桑与遥远,去寻一段生命的永恒。

“千树万树绿如云”的清凉世界中,深藏着错落有致,精心构建的古殿雕栏;金碧辉煌、古色古香的楼台亭阁中,又几乎是无额不匾,无楣不联的匾山联海。这就是秀山无处不在飘动着的诗的神韵,闪耀着绿的光彩。珠玉琳琅的匾联诗碑与秀山的绿完美融合,诗与绿

的交融,赢得了秀山如少女般楚楚动人的永远。

儒雅古城的闲暇时光

秀山脚下,泉列珠玑,历来被通海人称作“五龙捧圣”从古至今的每一天,秀山脚下的龙泉井旁都人声鼎沸,居住在秀山脚下那座通海古城里的人们每天都会络绎不绝地到这里来汲水而饮,纵时光流转,这一习惯不曾改变。千百年来,秀山甘甜的水滋养着这片古城,如今,古色古香的古城依旧散发着浓郁的文化韵味,而富有新时代特征的时尚元素也加入到这座历久弥新的古城中。

聚奎阁下的东西南北

明代屯兵戍边,使大量中原移民涌入云南,定居通海坝子。私塾的读书声、商贾马匹的驼铃声、寺院的钟声……长期滋润着这块土地。使其成为滇南的重要文化据点。孔子儒学文化的渲染。为通海的民居、寺庙、宗祠、府衙、商埠注入了中原文化的元素,使得今天的观赏者驻足在雕梁画栋的高塔屋宇下赞叹不已、流连忘返……

通海是滇南汉儒文化旅游圈的第一站,悠悠古城里的人们文武兼修,明清两代就出文武进士37人。文武举贡600余人。今天,秀山下的龙泉井旁,目睹过无数文人起起落落的文庙经改造后在古城南面焕然一新——这片修在秀山之麓饱经沧桑的古建筑始建于元代,于明万历年间迁建今址,现存建筑为清初康熙、雍正年间所建。整个建筑为中轴线分幢迭起单体组合式古建筑群,从远处看,殿阁层层迭起,有一种庄严肃穆之感。漫步在古朴和新意交织的泮池畔,抬头仰望那一个个高大的牌坊。细细解读秀麓书院前那些斑驳的石碑,亲手抚摸那通海文庙独有的华表,往昔的辉煌岁月仿佛历历在目:清朝时期。在通海庙学中曾经培养出礼部、兵部、刑部、吏部尚书的朱嶟,公孙翰林的董王己、董健,书法家阚祯兆等,是云南第二大文庙。几百年来,不知有多少人像朱嶟、赵城那样的莘莘学子。从通海古城中的文庙开始,一路青云直上,体会到高处不胜寒,高堂明镜悲白发之真切,然后叶落归根。回到通海写下他们人生感悟到的精华,或成联,或成匾。如星光点点散落在通海这片富含文化的大地之上。

在通海古城,像文庙一样具有怀旧特质的古老建筑比比皆是,古城中央的聚奎阁便是翘楚之作,这个攒尖顶式四方单体三重檐建筑始建于明朝万历年间,曾两次为火所焚毁,在光绪五年重建而成并保存至今。当时建聚奎阁时所用木料都采用了南方铁栗树,并且是用中国营造法式的榫铆结构,建阁至今135年间,通海曾发生过两次大地震,古城中大部份民居都垮塌,而聚奎阁却安然矗立城中,完美地为中国传统建筑结构的科学性做了一个注解。登上聚奎阁,顶楼供奉着魁星,这是传说中主宰科举考试的神,他手里的那一支笔专门点考试中榜者的姓名。不知古时通海的那些先贤们是否在赴文庙应考前梦见了魁星,以致能最终成为考场上的幸运者。在聚奎阁上瞻望四合,古城以阁为中心向四面延伸,而当初,通海古城也正是在这样的基础上建起来的。

初建时的通海古城属方形砖城,像一个大印,而中央的阁楼就象印把立于城中,通海城的交通便以聚奎阁为中心,向东西南北扩展,按照古代传统城市建筑的模式,以南北向为主,东西向则以一条条青石板路连,今天的通海城还依稀保持着数百年前明御城的模样,明御城就是明、清、民国至今的县城,建城时特地根据北斗七星位置而开挖的七口“七星井”现在仍然存在,只不过喝水的人已经换了好几代了。古井两旁的老屋,历经岁月更迭,目睹着古城的变迁,当年朱嶂的“尚书府第”、孔继尹的“巡抚第”、赵城的“御史第”、戴氏的“司马第”以及为数不少的“进士第”等,已渐渐消逝在岁月烟云中,但通海这个极具文化内涵的古城里,随处都能感受到那种经过一代又一代传承下来的文化底蕴和文人气质,随意走进一个大院,也许就能触摸到一个曾经显赫无比的名门望族。南街靠近文庙的老屋里,一位老伯在下静静地补着鞋子,深入老宅,才发现这是一个庞大的建筑群,早已分不清是几进几天井,而我们所见到的,只是老屋的一部分,若要一览全貌。还得要从另一条街再进入,可以想见,这里当年必是某个达官或贵人的旧居,小心地问一问老伯,才知这里过去的主人姓赵,曾是旧时通海县的县令。且世代为官,难怪能有这一方大院。再走进曹家大院、戴氏老屋、艾氏老屋内,举手触摸窗棂上巧夺天工的木刻。抬头仰望那一块块刻着“品端学遂”、“玉林魁表”的匾,感受屋内居民知书达理的内敛……恣意地在一座座老屋间游走,心灵在传统古典文化中沉醉,当“听雨楼”那位耄耋之年的婆婆在临出门时慈祥地告诉我们:“离开时请把大门锁上!”我们刹那间被老人带进了孔老夫子梦里路不拾遗、夜不闭户的大同世界,才真正了解通海城就是这样在一种深厚的文化土壤上建起来的,文化已经深深植根于这片土地和世代生长在这里的人们身上。

聚奎阁上。魁星仍在点斗,不过如今他已丢弃偏见,把文化的神韵广泛洒向众生!聚奎阁下,文化的氛围向东西南北四方漫延,在每一个古老元素的背后,都深藏着这片土壤被赋予的灵魂。聚奎阁之南,文庙在秀山脚俯瞰着整座通海古城,它面北的红色照壁上刻着两百多年前那位自称“十全老人”的乾隆爷为通海御赐的匾额,上书:礼乐名邦。这四个字诠释出了通海的内涵,映射出了通海的灵魂。

因为这里区别于随处可见的文献名邦,通海的民风民俗所保持的“礼乐”文化仍然沿袭传承着,特别是“乐舞”所展现的民间艺术,更加反映出“礼乐名邦”的文化根基。于是,“洞经音乐”又成为游览通海所不能错过的一道文化盛宴。

古乐中的闲暇时光

在通海听洞经音乐是一次文化的享受,是一次心灵的洗礼。元朝末年。洞经音乐从四川传入通海,经通海的文人学者和官宦士绅按照通海“乐行而志清,礼修而行成,耳目聪明,血气平和,移风易俗,天下皆宁”的谈演宗旨。在通海古乐曲里精心选择部分曲调。作为谈演洞经经卷及礼仪伴奏。在此后的数百年间,将通海古乐不断地选择移植到洞经里,同时吸收祭孔音乐及道家经曲,再加上自己创作的乐曲,最后形成了现在这种具有江南韵味、北方音律和地方民族特色的通海洞经音乐。

过去,洞经音乐往往在宗教圣日或四时节庆或洞经会里的某人骑鹤西去时演出。成为人们与各方神灵沟通和倾诉的渠道。明清以来。通海乐人开始在私家庭院小聚雅奏。也渐渐在公共场合组织谈演,借助各种庙会祭典扩大影响。每逢洞经谈演,无论文人学士,还是敝屋贫户,都冠带整齐。前来洗耳恭听。许多通海人也会在闲暇时分。自己抚筝捏管,吹拉弹唱,于乐曲声中细细地、深深地体味生命的韵律。

在古城南端的古乐馆内,我们静静聆听已经千锤百炼的通海洞经古乐。演奏者中有古稀老者,也有弱冠少年,他们来自各行各业,为了共同的爱好,为了继承和弘扬通海的洞经古乐,常常聚在一起切磋演奏。只见他们正襟危坐,听一声曲调名报出后,乐声便在月夜里响起。声出如丝,裂石穿云:清音亮彻,听者销魂。在洞经中听到了一个文化。一个源远流长且伴随着这座古老的城市成长、变革、发展的文化,也许在崭新的时代,对渐渐失去了那份古典的优雅、坦然和沉稳的现代都市人来说。通海洞经古乐正好可以引领我们进

入一个宁静祥和的梦境。

洞经音乐孕育出了通海古城多姿多彩的闲暇时光。享受完洞经带来的意境后,卓有品位的购物和休闲娱乐继续在古城进行。聚奎阁下的东南西北四条大街,在古城改造后焕然一新,沿街是鳞次栉比的清一色仿古商铺,秀山的匾山联海也在古城中的一个个商铺中延续,礼乐之邦的商贾之人也尽显风雅,琴行门前有联:“琴伴瑟合皆古调,客来商往尽知音”,水疗吧前也有联“水唯善下能成海,山不争高自极天”!在刷卡的同时,能品读一下店主精心为小店量身订做的内涵对联,也不失为一种另类的购物体验。在古色古香的仿明清建筑里,能买到现代感极强的Nike和Kappa,也能淘到精巧细致的通海银器、木雕;若走累了,有甜白酒、糯米凉糕和豆末糖犒劳,又逛累了,就一头扎进海云饭店。饱餐一顿通海传统美食,先来一碗凉米线垫底,再点上通海名菜翻花鸟鱼,把杞麓湖中生态的鸟鱼,伴着韭菜、蒜片、黑木耳、薄荷。和糟辣子一同下肚,不只鲜甜可口,还养颜明目。

酒足饭饱后通海城月明星稀,霓虹下的古城更显迷离,踱到一间古意盎然的茶楼,不知是名“青山秀”还是“秀山青”,或是兼可吧!主人朱山,60版的文化人。在正厅挥毫泼墨,一副魏晋遗风。自2004年把祖屋装点成这间茶室后,他便成为了古城中的一位隐者。和一般商贾不同的是。他小富即安,只求心中的一片宁静。和舞文弄墨的这份闲情,也许这就是通海的与众不同和卓尔不群吧!古琴声中,一杯清亮的铁观音徐徐品味,入口饱满而醇厚,轻咽顿觉齿颊生香,生津不断,庭院中淅淅沥沥开始落下细雨。草木朦胧,夜更朦胧。突然想起。钱南园在《雨宿通海》中的描写:“孤城临水背依山,忆在江南烟雨间”,对我而言,通海的闲适胜江南!

通海古城犹如一本翻不完的书,书里有昔日盛极一时的私家花园和书阁,有庄严悠远的文庙和聚奎阁。有看不尽的诗词和匾联。有传统和现代完美的交融……整本书透着幽雅的儒风。

这儒风滋养着这座古城。滋养着古城世代居民的心灵。支撑起了通海人的精气神!

这股精气神,自秀山而下。经龙泉进文庙,经南北大街,过聚奎阁,沿着古城的中轴线伸到波光粼粼的杞麓湖,串起了整个通海之所以为礼乐名邦的轮廓!

马背民族的湖畔港湾

通海背倚秀山,前临杞麓湖,山水形胜,才有了“云岭江南”。和滇中其他的大湖一样。新石器时代的贝丘文化遗址在杞麓湖畔星罗棋布,早在5000年前,先民们就在这里从事捞螺蛳、捕鱼、打猎。从前的杞麓湖很大,几乎整个通河坝子都是湖盆,而且杞麓湖是个很奇怪的湖,没有出水口,到了雨季。湖水泛滥,浸淫田地,百姓稼穑艰难。传说中来了一个深僧李畔富。他开凿落水洞,让湖水降落外地,湖四周出现良田万亩,百姓安居乐业,昔人杨仲琼有诗赞他:“滔滔洪水一方愁,卓锡穿通入海流。在昔若无僧畔富,至今哪得秀山幽。”至今在秀山上还有专门纪念这位神僧的畔富祠。

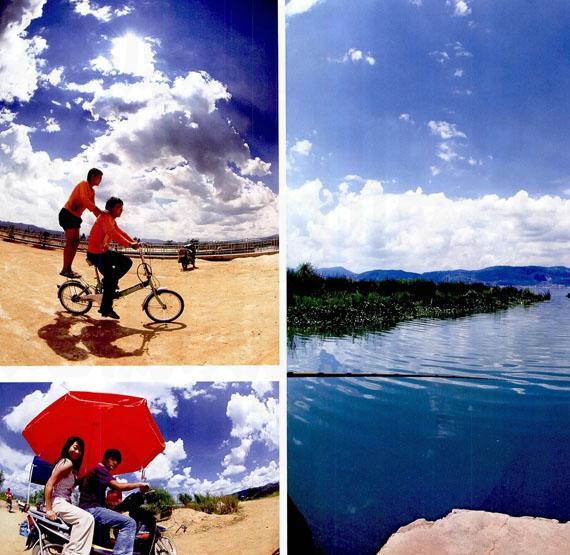

杞麓湖属南盘江水系,是云南高原上的一个大型断层陷落形成的构造湖。平均水位海拨1731.5米,湖面东西长约15.5公里,南北宽约3.1公里,湖水面积42.3平方公里,平均水深4米,最大水深15米。杞麓湖南岸沿湖堤内种植了万亩荷花,开设了休闲旅游船只,堤上及堤内河道种植了杨柳、桃花,建设了葡萄、提子种植园区,沿湖路段已铺起水泥路,路边开起多家清洁、环保饭店。枝条与湖面相映,饭店融于湖和田野,让人感到“返璞归真、世外桃园”之美。

杞麓湖养育了通海人民,是云南的鱼米之乡。汉唐以降,来自真正江南的汉族携带着儒家文化进入这里,把通海营造成“礼乐名邦”。奇特的是,看中这片富饶土地的还有来自遥远的塞外的蒙古族和西域的回族,最终都在这里生根发芽,开花散枝。

这一切要从杞麓两个字说起。杞麓是蒙古语,意为露出水面的石头。当时湖面积很大,现今蒙古族聚居的兴蒙乡的凤山三面环水,就像一块露出水面的石头,蒙古族就把它称为杞麓山,湖也就得名杞麓湖。蒙古族,一个马背上的民族,驰骋于北方辽阔的大草原上。但走进云南有5000多蒙古族人聚居的通海县兴蒙乡,看到的却是一个山青水秀的鱼米之乡。这里群山环抱,杞麓湖碧波涟漪,湖畔阡陌纵横,稻花飘香,青松翠竹掩映着村落;蒙古族人民捕鱼、耕作,俨然南方的世居民族。是什么原因使这支蒙古人远离了他们的故乡,来到山高水远的云南呢?

云南唯一的蒙古族乡——兴蒙乡就在杞麓湖畔,凤凰山脚下,距通海县城不过13公里之遥。那已经是一座很典型的云南村寨。一片红墙青瓦的民居长长的一条缠绵在凤凰山山麓,有山有水,村里还有不少老街子、小巷子,传统的云南三房一照壁的土木结构民居比比皆是。村里不仅有各氏宗祠和一些门楣壮观的官宦书香门第,也少不了观音寺什么的,甚至还有鲁班庙——兴蒙乡的村民许多都成了搞建筑的能工巧匠,他们也尊奉汉族木匠鼻祖鲁班。村民们仍从老井里打水淘米洗菜洗衣。如果不是一些穿着民族服装的妇女在街巷里来来往往,如果不是事先得知,谁都难以想象,这里生息的5000多人,竟是射雕英雄的后人。

公元1253年,一支由成吉思汗孙忽必烈率领的10万蒙古大军从一望无际的大草原跃马挥戈,横跨20多个纬度,乘革囊渡过金沙江,浩浩荡荡进入了山高水险的云南高原。多民族的云南从此打破了唐宋以来南诏、大理割据一方的局面,成为了中国的一个行省。1381年,30万明军进军云南,结束了元朝在云南128年的统治。驻守云南的大部分元军将士被迫落籍云南,其间不断发生迁移,结果越分越散。大多数逐渐融合到其它民族中去了。只有当年元朝统治云南的军事重镇——曲陀关都元帅府南去30里的通海蒙古族一直聚群而居,并保存了蒙古族的特征。700多年过去了,在云南这块土地上又经历了多少次改朝换代的沧桑沉浮,这支曾经震撼世界的草原民族的后裔,在与他们截然不同的南方民族文化体系中生存了下来。

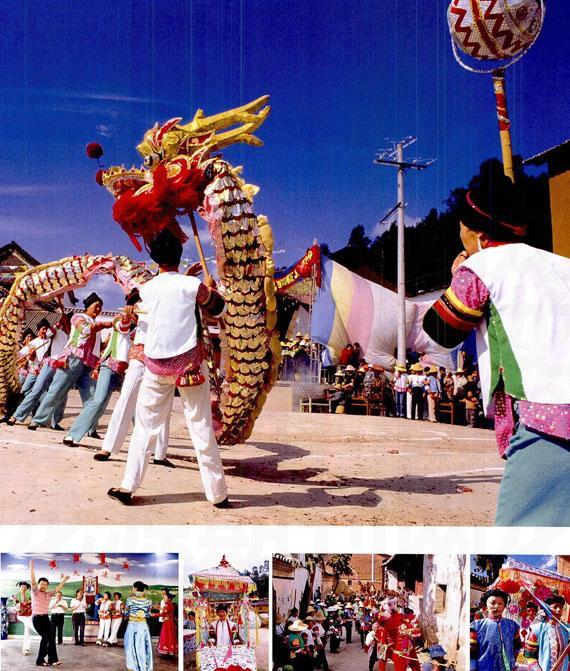

同为成吉思汗的后代,同称“那达慕”大会,但在兴蒙,“男人三艺”:赛马、射箭、摔跤,已不见踪影,取而代之的是跳乐、打霸王鞭、划旱船、舞板凳龙等等,以及抬着木制的蒙古包,里面坐着成吉思汗、蒙哥和忽必烈,在锣鼓声中浩浩荡荡地游行。每一项游艺中,更多的是女人的身影,特别令人惊叹的是舞龙灯的也是一群蒙古族妇女,一条龙在她们双手操纵下,摇头摆尾,栩栩如生。在爆竹声声,锣鼓喧天中,我慢慢品味出700年来,兴蒙“那达慕”从男人的变成女人的,背后是一个民族的历史。

缓缓过去的旱船、龙灯、蚌壳、耕牛。也许就是他们由牧民变为渔民、农民的艰辛历程;那口衔家书的金凤凰,也许就是他们对北方故土的拳拳思念之心;还有……无论他们的生活发生怎样的变化,在异民族文化的冲击下,他们的文化传统怎样地更新和发展,都有一个根本的中心是不变的。那就是对祖先的追思和对故土深深的怀恋之情。

另一群与蒙古族一起来到云南的人,元朝在云南的第一任“省长”赛典赤·瞻斯丁的后人同样选择了杞麓湖畔作为他们生息繁衍的

地方,形成了今天的纳家营。杞麓湖以博大的胸怀接受了这些遥远的民族,汉、回、蒙古与原来居住在这里的傣、彝等民族一起。寻找到了各自生存的港湾。不经历风雨,怎么见彩虹。在岁月的磨砺。在时代的风雨背后,杞麓湖是心灵的港湾,是幸福的家园。

水与火的和谐交融

自古常言道:水火不容。可就有这么一个地方,融汇了水的妖娆和火的激情,和谐着两种截然不同文化的民族,共同浇灌出一个傣族彝族乡镇——高大。

水是高大乡最丰富、也是最值得炫耀的资源,“千里来龙福地在,门前三河汇入江”说的就是在曲江大河、库南河及路南河共同哺育下分外滋饶的高大,这样,高大是柔情的、慈睦的、温文尔雅的。

高大傣族最为尊奉的节日便是“泼水节”和“祭竜”。每年正月初二的“祭竜”奇特之处便在于只许本村男子参加,女子一律不得参与,姑且让小编看做是怜香惜玉吧!四月的高大,更因泼水节而滚滚沸腾,五湖四海皆“傣家”来形容每年此时的盛景实在不足为过。这样。高大又是欢腾的、和谐的、柔情似水的。

“火把节”之于彝人正如“泼水节”之于傣家,每年农历六月二十四,家家户户都要举行“祭田公地母”仪式,晚上又得在门前村头点燃火把进行驱虫除邪活动,以求当年丰产丰收、吉祥如意。而每年春节之后的“祭奄”活动以祭奄山、竜树来祝愿当年风调雨顺、五谷丰登、六畜兴旺。这样,高大也是神圣的、亲和的、热情如火的。

傣和彝又都是能歌善舞的民族,因此歌舞则是高大人民生活中不可或缺的调调。“烟盒舞”和“跳乐”荣登代言榜榜首。“烟盒舞”讲究的是节奏感,节奏越快,烟盒弹得越响,这样才能有效地带动舞蹈者的情绪。而“跳乐”的内容可就丰富多了。唱词、说嘴、吃糖、抽烟、唱曲,每个过程都极富特色和韵味,“跳乐”时,大家围成圆圈,由持四弦琴的小伙儿引导、踏足击掌,边唱边舞,并随着乐曲的变换而不断地变化队形。整个场面极为热烈与和谐。这样,高大倒是艺赏的、多情的、怡然自得的。

在高大还可以欣赏沿途的野樱花、柑橘、杨梅,继而融入大自然,亲自到乡村去体验一把真正原生态农家采摘的顶级乐趣,也可以象征性地在收获的成就感中小小窃喜一阵。如此这般,动态体验与静态感官双管齐下,内向也好、开朗也罢,什么性格的人便都不怕找不到适合自己胃口的调调了。这样,高大还是包容的、多位的、八面玲珑的。

[旅游链接]

以“生态立乡”为拳头旅游战略的高大,将重点打造开发以翡翠谷漂流为主的生态观光、农家乐乡村旅游:以亚热带峡谷风光漂流产品为主。集生态休闲、民族风情体验、乡村旅游、美食、果蔬采摘以及购物为一体的多功能休闲区。

[通海链接]

[秀色可餐·吃]里山饭店、里山老字号饭店、海云餐厅、兴蒙三杯杯酒楼、清真老字号饭店、福满楼餐厅、高大饭店、高大交通小吃。

[驿站小歇·住]熙苑宾馆(☆☆☆)、礼乐饭店、通印大酒店、花园酒店、锦华酒店、昊万酒店。熙苑宾馆是一家三星级的酒店,占地100多亩。宾馆东临秀山,北靠西山,环抱于群山之中。四周松柏长青,鸟语花香,空气清新。环境幽雅。身处此境怡然自得,仿若传说中的世外桃源,是旅游、住宿、娱乐、会议、培训、休闲、度假的理想之地。

[步履坦途·行]通海距昆明市130公里。玉溪市32公里,建水62公里,河口187公里。全程高等级公路。交通便捷。客车全天双向滚动发车,每10分钟一次。至周边县城交通也十分便利。通往玉溪、江川、澄江主要景点的旅游专线车已开通。

[水秀山青·游]古城中有可以随意参观具有“一颗印”建筑风格的明、清古民居200余所,其中明代民居11所,清初民居48所。秀山公园、西山公园、杞麓湖、小新村格子门、东华山风景区、曲陀关马刨井、河西圆明寺、三圣宫、纳古清真寺。

[兜里携珍·购]曲陀关甜白酒、糕点(豆末糖、松花糕、香橼丝、冬瓜蜜饯)、酱菜、银饰制品、布伞、铜器、福全酒、金玉溪扑克、纳古工艺刀具、拨云堂药品、杨广面条、马老表方便米线。

[闲情逸致·娱]古城中的秀山青茶院、兰贵人茶艺苑、缘来咖啡艺茶、城市名苑咖啡吧、世外桃源休闲庄、丰合园休闲庄。

通海的故事

提到通海的吃,甜白酒和豆末糖尽人皆知,殊不知,通海,这一片拥有秀山、古城与瑰湖的秘境,还蕴藏着如许人间美食,它们正默默地讲述着一个个关于通海,关于那山、那城、那湖的风月趣事。

农家饕餮盛宴

第一次同里山饭店邂逅是纯粹的路过,在疾驰的越野车里不经意的一瞥,虽只一瞥,却由衷地惊然称绝!里山饭店矗立于山脚下、公路边,过往的路人、行车无一不对其顾盼三番,不觉间,竟也对里山饭店的印象加了不少分,于是乎,就有很多旅人不禁驻车于此。

1984年开业的里山饭店还只是一间仅能容下四五十人的小餐馆,以云南人最钟爱的米线为主打菜色,当时的主厨人称“祈老倌”,他的手艺可称得上是当时里山一绝了。经过20多年的市场淬炼,如今的里山饭店俨然是一家融汇古今奢华元素又兼具地道朴质的农家享受于一身的四星级农家乐。称其奢华是因为无论建筑环境、配套设施、服务菜色都不次于四星级饭店,简简单单的农家菜色在里山饭店厨师们的精心打造之下,盘盘都是摆得上大场面的精品、道道都是色香味俱全的极品!说它朴质则是因为这消费,实在物美价廉到让人咋舌。里山饭店常常有很多从昆明、玉溪、红河慕名而来的食客,回头客数不胜数,翻席更是里山饭店每天必有的场面,想要来里山饭店享受第一道桌至少得提前三天预定。否则。您恐怕只能干巴巴的耐心等待翻席咯!

一进大门便可以看到一个古色古香的“里山饭店特色”广告牌,图文并茂地推荐着四道特色菜:洋芋焖鸡、油炸排骨、凉白肉、炒乌鱼片。步入包间,菜到齐全,放眼一望,哇塞!食此美食,甘为饕餮啊!话说。最博小编芳心的要数那薄如蝉翼的麂子干巴和金玉其外鲜嫩其中的油炸排骨了,如果不是亲眼看到,根本无法想象干巴居然可以犹如蝉冀一般通透,不得不佩服厨师的刀工,非登峰造极不足以形容。这麂子干巴的香脆口感更是到达了一种入口即化都不足以形容的境界。油炸排骨就更不用说了,里山饭店特色中的特色,光从这道菜来看,它可是小编到达任何一家餐馆必点菜肴,吃着吃着也就觉得大同小异,可这回倒真有一种惊艳的意外之感,一口脆、二口香、三口鲜甜!真绝了!

假如兴逢周六,夜幕时分,里山饭店还有一周一次的篝火晚会,民族敬酒、载歌载舞、乐不思蜀!

铜锅里的别有洞天

登秀山之余,盘坐白龙寺吃炊锅,又是一番别样的意境。硕大的铜锅中央烧放着炭火,食材则在周围成地质结构式的竖形摆放,最底层是排骨,向上则是白菜、芋头、莲藕、茴香。最上面铺一层五花肉片,为的是让所有食材均有受热。一口炊锅,素中带荤,荤中有素,夹带着只有铜锅烹饪才独有的淡淡回甜。上山赏秀品炊锅,飘飘欲仙也!

经久不衰的老字号

要问通海的老字号餐厅,非南街餐厅莫属。凉米线、酱油鸡、萝卜丝蒸肉,还有巴掌大的肉包子。都是不得不尝的佳品。只可惜旧城改造之后,南街餐厅仅能在人们的记忆之中寻获点滴,不过仍然可以在海云餐厅尝到当年的老字号菜色,何故?物非人是也,南街餐厅的老牌厨师们都纷纷转岗海云了。

驿站小歇

“交通小吃”是高大往返秀山途中的一栈农家乐,其貌不扬,却韵味非常,高大名传四方的风味小吃,这里样样俱全,鲜嫩清甜的自水鸭、白水鹅、粗壮厚实的菜山药、细致香新的小韭菜……道道是农家的品浊。盘盘有独特的味调。小编最爱不过的,便是小韭菜炒花泥鳅。以前只吃过薄荷和韭菜红烧出来的普通泥鳅,这小韭菜的香嫩夹杂在花泥鳅的鲜辣之中,才是别有一番风味。花泥鳅,学名叫做北方须鳅,也俗称狗鱼、花里棒子、花石子鱼,它的肉质较之一般的泥鳅可是细嫩味美多了。

一枝独秀蒙族豪迈

活黄鳝也能直接下油锅炸?听起来似乎有点残忍和不可思议,但就从品尝美食的角度讲,如此烹制而成的太极黄鳝自然不容错过,果然又是通海一绝。把黄鳝放到油锅里,它自然就会非条件反射地蜷缩成圆形,因此装盘时的黄鳝形如一个太极。太极黄鳝的吃法也别有一番讲究,一只手抓住黄鳝的头,另一只手扣住它的喉咙。两手一起用力一撕扯,黄鳝硬生生地给撕成两半条,在把里面的内脏清除掉,便可以放心的食用了。光从这吃法上就可以看出蒙古族确是一个豪情的民族。太极黄鳝哪里吃?请到兴蒙三杯杯。神驹灵泉酿出的甜白酒

以甜白酒闻名遐迩的曲陀关有这么一口井,名曰马刨井,据说元朝金戈铁马的忽必烈行至此地,见四处无水,他的战驹便刨出这么一口井来。此井水质清甜甘纯,以其为原料酿制的甜白酒透亮晶莹、清甜可口、芳香甘醇,回味无穷。不能不说“云南甜白酒之乡”的美誉得来,马刨井功不可没!

纳家营古镇

充满伊斯兰韵味的纳古镇,钟情于冻鱼、凉鸡、冷片一类热加工、冷食用的美食,驻足于此,换种心情、换个口味,别有一番调调。

琳琅满目落不下的遗海食珠

通海的甜甜滋味不只豆末糖一样而已,凉糕、松花糕、糯米糕、软沙糕、香橼丝、剪子糖、冬瓜蜜饯……一样样、一种种,应接不暇,乐不思蜀……