张连志 让历史复活

2009-11-26冯嘉雪

冯嘉雪

“对于我来说,如果不收藏古董,不做与它相关的事情,我已经不知道自己存在的意义是什么了。”

“乱世买黄,金盛世兴收藏。”这句话在张连志身上并不适用。对于他,收藏是与生俱来的兴趣,源自一种流淌在血液中的基因。

张连志生于旧时天津意大利租界里的一个儒商世家,良好的家境、严苛的教育,让他从小就深受中国传统文化的熏陶。张连志还记得年幼时,奶奶经常会指着家里的古董家具,让孙子们猜是哪个朝代的,谁说得准就可以挑一个最大的梨吃,而张连志总是小孩子们中第一个说出正确年代的。

“对于古董,我小时候并不知道它的价值,但一直跟着父亲在玩这些,就像小孩存钢制儿一样后来才越玩越大。”不经意间,对古董的热爱已悄悄埋在张连志心底。直到有一天,随着家道的中落,父亲的去世,张连志开始意识到自己的责任。他一边下海经商,一边寻找流散于民间的各种宝物。

尽管已是收藏大家,但张连志很少在大型拍卖会上露面。张连志说,其实收藏是有一个圈子的,父亲在收藏圈内就人脉广泛,且人缘颇佳,而他则继承了父亲的衣钵。

张连志近两年渐渐为圈外人所熟知,是因为他的一个惊世骇俗之举——在天津市和平区赤峰道上修建了一座“瓷房子”。

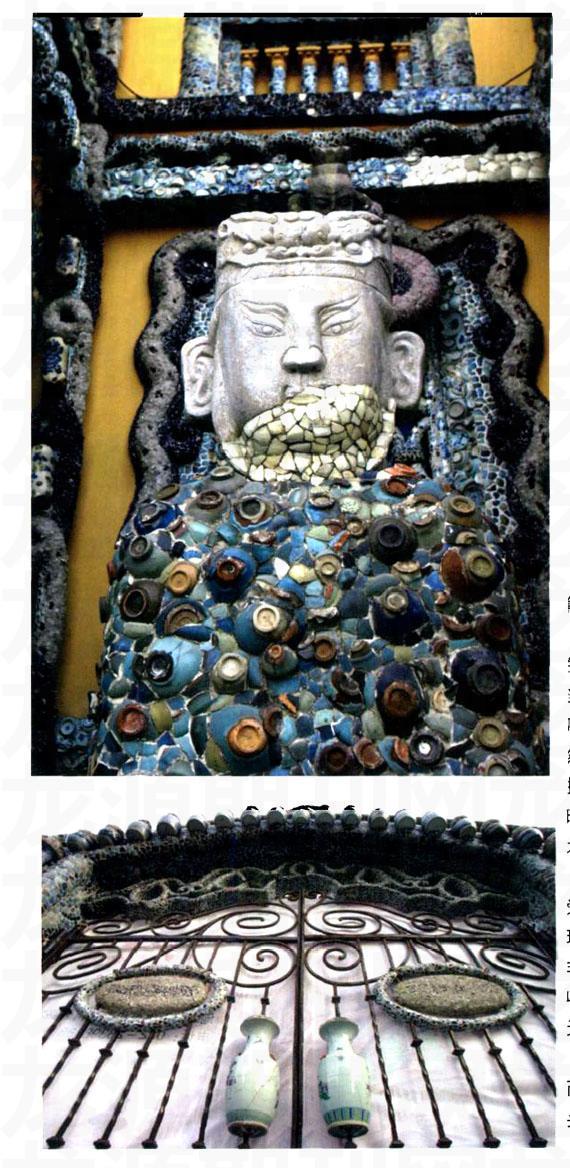

远远望去,那是一座法式洋楼,走近后你会发现,整栋建筑由各个年代的瓷片,瓷瓶装饰而成;包括几亿片以宋,元的钧瓷为主的古瓷片,12000多个古瓷碗碟,瓷瓶,300多个古瓷猫枕,300多个石狮子,300多座石雕。

在修建瓷房子之初,张连志的行为并不被周围的朋友理解,他们觉得张连志这样做简直是在“糟蹋”古董,但在张连志眼中,与其将这些瓷片,瓷瓶放在博物馆中,隔着玻璃与世人相见,不如将他们粘连起来,做成一栋建筑,让每个人都能近距离地欣赏,触摸它们。

“这些瓷片能让历史复活。”张连志说,站在瓷墙前,你会发现语言瞬间变得如此苍白,这些瓷片、瓷瓶是中华文化的承载者,你能做的就是静静地在那里欣赏,历史的回音已在耳边回荡……

多年的收藏,让张连志一度经历过生死的考验,现在他的心态已经豁然开朗:“人只是一个传承者,没有人能一辈子拥有这些古董,能够成为一名传承者,我觉得已经非常幸运了。”他淡淡地说:“我望通过这些瓷片,让全世界的人更多地了解,认识中国。”

记忆的碎片

在瓷房子后面有一个露天天台,天台上有一间小小的阳光房,平时是不对外开放的。那间小屋里摆放的都是张连志过去家里的老物件,有他儿时与伙伴们的合影,有他母亲嫁到张家时的陪嫁;一架铜床、一面铜镜、还有一个精巧的八音盒。据张连志说,这个八音盒最早是进贡宫里的物件,最后变成了他母亲的陪嫁。而像这样的老物件,在张连志小时候的家中俯首皆是,“过去我们家的东西除了床铺是新的,其他的都是老的,连筷子都是乌木的。

然而正是由于特殊的家庭背景,在文革中,张家不仅被抄家,张连志的父亲也被打成了“牛鬼蛇神”,每天被派去挖防空洞。家里的东西大多也被一扫而空。

在很长一段日子里,张连志几乎天天经历着生死即使去海边游泳,远远的就能看到尸体在海面上漂浮。当时,很多与张家情况相似的人都不堪折磨,最后选择自我了断。

“我特别佩服父亲的肚量。”张连志感叹,正是由于心宽、人缘好,他的父亲活了下来。然而,父亲的沉默寡言,特殊年代留下的心灵创伤,使得张连志在成人后依旧不善用语言表达自己的情感。

文革结束后,政府将—部分查抄的财物退还给张家。从那时起,张连志便经常跟着父亲到天津、河北等地“寻宝”。

“小时候跟着父亲买这些老物件叫‘买破烂,不像现在叫‘寻宝,因为过去没人把这些老物件当成宝贝。”张连志说,当年他根本不知道这些碎瓷片的价值。那时候,每当天津的老城区进行改造重整地基时,就会有大量的碎瓷片出土,张连志的父亲往往会一麻袋一麻袋地往回买。

一开始,他们还会分门别类地把这些瓷片整理出来,这个是汝窑的,那个是龙泉窑的,到后来分都分不过来了。张连志对瓷片断代的本领就是从小跟随父亲一点点练出来的。“父亲告诉我一个最简单的道理:老的瓷片不拉手。”张连志说,直到现在他也不知道原因是什么。

除了判断力,在看准一件真品后,如何顺利地收物件也是一门学问。张连志的父亲告诉他,眼神非常重要,不能直奔心爱的物件就去,要“声东击西”不能一眼让卖家看穿你的心思,这样才能买到便宜的。

当然,也不会让对方一直蒙在鼓里,等交完钱后,他会告诉卖家,这个东西是大明万历的,对方才如梦初醒,大吃一惊。每次收到喜欢的真东西,张连志的父亲总会多给人家两块钱。

“我当时觉得这不是犯傻吗,多给人家2块钱干嘛,这2块钱能买好多吃的呢。”当张连志把自己的这种不满告诉父亲时,老人就会教育他,做人要有道德,从人家那里买到了好东西就应该给人家加钱。

刚开始张连志并不能理解父亲的做法,但事实上,正因为父亲的好人缘,才在古董圈内落下了好口碑,张连志在父亲的影响下,也学会了如何为人处世。

“在这个圈子里,人家只会把好东西卖给懂行的人——这样也能体现他们的价值,同时人缘还要好。”张连志说,父亲留给他的是无价的财富。

民间寻宝

随着文革的结束,一切渐渐恢复了平静。但过去家中那些老物件的影子总会在张连志的脑海中飘来飘去。在逛旧货市场时,张连志的母亲也总会情不自禁地念叨当年家里的红木家具……

张连志暗下决心,虽然家里的老物件再也找不回来了,但他要买回更好的物件,让母亲开心。但那时候家里的积蓄十分有限,他必须依靠自己挣钱,张连志便辞职下海,做起了各种生意。

“那时候的钱很好挣。”张连志说,更重要的是,他可以利用这个机会到各地淘宝。但在民间寻宝,也并非常人想象中那么容易。“过去我们到乡下去收宝,行话叫不能‘露白,再有钱的人,也要打扮得像个农民似的否则你就会有生命危险。”

每次外出寻宝,张连志总是一身旧衣服,随身还会带些小礼物送给主人家的小孩或老人。“住在人家家里,我一定会跟他们搞好关系。”每到半夜,这家人甚至会轮流帮张连志放哨、保护他。

张连志说,像他这样跑到人家家里去收东西的叫“掏窝”,但并非谁都拥有这样的好机会,“如果你不是这个圈子里的人或者人缘不好,真东西人家连看都不会让你看,甚至就算你买到了东西,也很难把它运出山区。

实际上,在具备眼力和财力之后,考验一个寻宝人的就是毅力,当然也要有一份运气,即所谓的“缘分”。在民间寻宝,夜晚留宿客栈的张连志,经常被跳蚤咬得浑身是包,但因为身上揣着大笔的钱,他又不敢乱动,只能咬牙挺到天亮。

一次,张连志打听到山东的一个古玩市场中有不错的老枪,第二天凌晨4点他就迫不及待地赶了过去,但在当地转了半天却一无所获。他不想轻易放弃,继续在寒

风中打探消息并不断搜寻,终于找到了藏主的家门。果然,他看到了那只年代久远的老枪,然而对方最初无意把自己的藏品卖给这个远道而来的天津人,经过几个小时的说服,张连志终于扛着心爱的老枪回到了家中。但之后他便高烧不退,在床上躺了整整一星期。

张连志这样玩命地收藏,除了源自内心的一份热爱,有时则是为了让母亲开心。一天在上海他无意中发现了一个紫檀柜,忽然觉得和他小时候家里的一个柜子非常相像,为了让母亲开心,张连志便立刻把这个柜子收了下来,并亲自押车一路运回天津。当时正赶上三伏天,长途押运导致张连志背上的一层皮都被晒曝了。

经过几十年的收藏,张连志的藏品几乎无所不包,而由于笃信佛教,因此在所有藏品中,张连志对佛像,佛头最为偏爱。

一次,张连志在一个山村中发现一个外国人正准备从一个老乡家中买走一尊宋代石像,便也上前谈起了价钱,然而随着价钱水涨船高,张连志才发现自己的现金已经不够了。他把老乡拉到一边劝起来;咱们都是中国人,这尊石像你要是卖给老外,以后中国人可能就再也看不到了。最后,老乡被张连志感动了,就把石像卖给了他。

对于近些年风生水起的各种拍卖会,张连志一般是不会去的,他还是喜欢在自己的圈子里淘宝,“最幸福的倒不是拥有一件宝物,而是寻找的过程。”因此,那种一掷千金便唾手可得的拍卖会,张连志并没有兴趣。然而也有例外,那就是当张连志在国际拍卖会上看到有中国的佛头被拍卖的时候。那时,钱已经不是问题,张连志满脑子想的都是要将这件宝物带回中国,否则它会再一次落入外国人手中。当他带着佛头在香港转机时,已经身无分文,只能饥肠辘辘地等待登机。

文化共享

1990年张连志通过做生意已积累了一定资金家中的收藏也越积越多。张连志说,他最喜欢逛巴西,澳大利亚的古董市场,而他收藏的大量佛头,也正是从这两地购得的。

由于常年在外奔波,张连志的母亲总是为他担心她希望儿子能留在天津开个买卖。1992年,张连志开了天津第一家“活鲜”餐馆——“粤唯鲜”。

在开办粤唯鲜之初,著名作家冯骥才曾启发张连志“在世界上做什么生意都会有赚有赔,而一个民族的传统文化是永远保值的。”因此,张连志决定把自己的部分藏品搬到餐馆中,让食客们在享受美味之余,还能领略中国的传统文化。

2002年,粤唯鲜以酒家收藏文物数量之多,荣获上海大世界颁发的基尼斯世界纪录。转过年来,粤唯鲜位于河北路、体院北、天娇园的三家餐馆在经文化部门综合评审后,被正式店命名为“博物馆”,即华蕴博物馆、隽祯博物馆、古雅博物馆。

这三家店不仅经营的餐饮种类不同,藏品也各有侧重。位于河北路的华蕴博物馆主要展示西周至明,清时期的青铜器、陶瓷器、石雕、木雕及唐、宋代彩俑、隽祯博物馆以展示明、清木器家具为主,古雅博物馆又名“老枪博物馆”,摆放的两百多条老枪大多是当年八国联军侵华时使用过的。

随着名声鹊起,粤唯鲜也开始承担越来越多的社会责任。1995年,亚欧财长会议召开期间,他们接到了一个任务;接待各国财长及夫人到粤唯鲜用餐。

张连志琢磨,不能只让这些贵客享受美食,还要让他们进一步了解中国文化。因此,他把紧靠大门内的那座墙修饰一新;用各个年代的瓷片贴满墙面。就是这座“瓷墙”,让各国财长大开眼界,每位客人在来到粤唯鲜后,都会驻足欣赏很久,并纷纷合影留念。

刚开始将那些收藏多年的瓷片贴到墙上,张连志也有些心疼,但当他发现这些瓷片被拼接在一起后,又呈现出一种全新的美感,而且能赢得更多人的欣赏,便一发而不可收拾。他决定用自己几十年收藏的宝物,建一座瓷房子。

碎片重生

“瓷房子”位于天津市和平区的商业街上,是一座有着百年历史的法式建筑,过去曾是一家银号。张连志在2002年将这座闲置多年的老宅买下后,便开始斥巨资对其进行修复。

对于瓷房子的修建,张连志并没有邀请任何专业人士协助设计。然而,正因为他的这种“异想天开”让工人们非常不满,直至换到第三拨工人,整个施工队伍才稳定下来。

但是,瓷片到底要怎样贴才算美?这些没有艺术功底的工人最初完全不能体会张连志的创意。说不通,张连志就开始唱歌,他一边唱一边用手比划着,“就像起伏跌宕的乐曲,那种韵律感,明白了吗?”

很长一段时间内,为了加深与工人的沟通,张连志都和他们吃住在一起。由于工人白天工作,因此张连志经常要在晚上进行检查,发现有问题还来得及更改,否则到了第二天随着粘合剂的凝结,那些珍贵的瓷片就再也取不下来了。长期黑白颠倒地工作,使得他直到今天依然“倒不过时差”,需要服用安眠药来辅助入睡。

在瓷房子外面,最引人瞩目的是一座用白水晶做底的“平安墙”,整面墙耗费了635个青花瓷瓶,并用不同年代的瓷片拼成了各具意义的图案。例如,用霁红瓷片拼成的嘴唇,代表着诉说与传承,在向世人讲述中国几千年来绵绵不断的古瓷文化。

瓷房子的大门上有一圈瓷猫枕,因为猫与虎同科,取“九虎震华庭”之意。孩儿枕的造型生动活泼,镶在瓷墙上,名为“童子望赤峰”(瓷房子位于赤峰路),有守护、观望的含义。

走进瓷房子,会发现大门前摆放着一尊石佛像,原本佛头的面目已经残缺,但经过碎瓷片的修补,整尊佛便被“还原”重生了。

瓷房子内的所有物件,包括壁灯、门把手都是用古瓷碗、瓷瓶、瓷片改造而成的,大量天然水晶被用于楼梯扶手、围栏的装饰。即使是沥水管,都贴满了明清时期的瓷猫枕和天然水晶。

从一楼到五楼,每层的墙面都用颜色各异的瓷片拼成了古今中外的名人字画,色彩搭配和谐匀称,绘图栩栩如生。例如,既有唐代张萱的《捣练图》、宋代陈容的《云龙图》,也有现代张大千的《荷花图》、齐白石的《知鱼图》,还有毕加索的《自画像》、达芬奇的《蒙娜丽莎》等。

瓷房子还在修建时,一日天色已晚,一名员工打着手电走下楼梯,一束光柱无意中扫到一幅画上,银光闪过,画面中的那匹马仿佛—下复活了,这位工作人员被惊出一身冷汗。瓷房子中的很多画都给人这种感觉,那些历史久远的花草、人物、仿佛一下穿越时空隧道,就在你面前复活了。这正是用古瓷片复原古画的魅力。

有瓷房子顶端,盘着一条长768米,宽80厘米的长龙,蜿蜒飞舞,气势不凡,共用掉800多万片古瓷。张连志特意将这条龙设计成“无首无尾”,取自老子的“无始无终之道”。

在瓷房子的设计中,既包含了中国古代太极、玄学的精妙思想,有时也会因为张连志忽然怀念起自己的母亲,就把两层楼之间的一圈装饰带设计成“毛衣扣”的样了。而所有这些碎瓷片的拼接以及蜿蜒曲折的设计,都是张连志多年心路历程的一种外在折射。

现在,瓷房子已经成为天津市的新地标,每天,游客总是熙熙攘攘。张连志则喜欢一个人来到阳光房,摇动八音盒的手柄,让悠扬的乐曲轻轻袅袅地流淌出来……