动脉粥样硬化高危人群中阿司匹林抵抗分析

2009-09-28张玉新孙平

张玉新 孙 平

摘要:文章的目的是调查动脉粥样硬化高危人群中阿司匹林抵抗(AR)或半抵抗(ASR)的发生率及其流行病学特征。得出的结论是:动脉粥样硬化高危人群服用ASA后部分产生AR或ASR;高血压、高脂血症、吸烟、性别、年龄等与AR或ASR相关;AR或ASR人群发生冠心病事件的风险高于AS人群;检测AA、ADP诱导的血小板聚集率、血栓烷B2可作为动脉粥样硬化高危人群发生AR或ASR的评价指标。

关键词:动脉粥样硬化;阿司匹林抵抗;流行病学;血小板聚集;血栓烷B2

中图分类号:R543文献标识码:A文章编号:1009-2374(2009)16-0116-02

阿司匹林(ASA)是目前国内外临床运用最多的抗血小板聚集药,它可作用于血小板聚集的不同环节,但仍有部分患者没有抗血栓效应而发生心脑血管血栓事件。阿司匹林的抗血小板聚集能力存在个体差异,加大治疗剂量,不仅未能达到治疗及预防目的,而且不良反映增加,这种现象称为阿司匹林抵抗(AR)。本研究旨在调查社区动脉粥样硬化高危人群发生阿司匹林抵抗(AR)或半抵抗(ASR)的发生率,为改善社区心脑血管疾病的预防与治疗现状提供流行病学资料。

一、对象和方法

(一)对象

筛选100例健康体检者(男62人,女38人)为实验对照组,至少10天内未服用过影响血小板功能的药物。高危人群相关因素:年龄,吸烟史,已确诊的2型糖尿病、高血压病、高脂血症,需要阿司匹林预防的人群。高危人群临床资料:在本地区筛选200例45~75岁需阿司匹林预防的受试者(男114、女86例),包括年龄、性别、糖尿病(27例)、高血压病(51例)、高脂血症(45例)、吸烟(72例)。受试者在服用阿司匹林前及服用阿司匹林100mg/d共7天后抽取静脉血,分别用二磷酸腺苷(ADP)、花生四烯酸(AA)诱导血小板凝集试验(PAgT),检测血小板聚集率,及血清血栓烷B2(TXB2)水平测定。

(二)方法

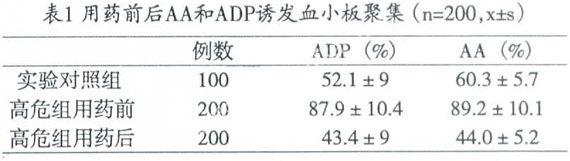

对照组健康体检者100例,参考涂昭辉等方法测定血小板最大聚集率,设定正常人群的诊断标准:血清ADP为52.1±9(%),AA为60.3±5.7(%),TXB262.1±4 g/ml。 高危人群血样采集要求受试者空腹12小时以上静脉采血,首次就诊完成第一次采血之后服用阿司匹林100mg/d共7天,服用最后一剂后24小时内完成第二次采血,测定血小板聚集率及血清血栓烷(TXB2),检测血红蛋白(Hb)及血小板计数(PLT)。 阿司匹林抵抗(AR):以ADP为诱聚剂使血小板最大聚集率(%)≥52.1±9,用AA为诱聚剂使血小板最大聚集率(%)≥60.3±5.7;阿司匹林半抵抗(ASR):只符合上述条件之一。计量资料以x±s表示,采用SSPS10.0统计软件进行数据分析,分别进行方差分析和多因素逐步回归分析。

二、结果

1.高危人群用药前的最大血小板聚集率明显高于实验对照组(见表1),并有显著统计学意义(P<0.01),用阿司匹林后血小板聚集率明显下降,差异也具有显著性(P<0.01)。

2.高危人群组的200例受试者9例(4.5%)出现阿司匹林抵抗;41例(20.5%)出现阿司匹林半抵抗;阿司匹林敏感占75%(见表2,与对照组比较, P<0.05)。

3.高危人群用药前TXB2明显高于实验对照组(健康人群),有极显著统计学意义(P<0.01),用阿司匹林后TXB2明显下降,差异有显著性(P< 0.01),见表3:

血清TXB2与血小板聚集率有较好的相关性(P<0.01),提示血清TXB2含量的测定可作为阿司匹林抵抗的评价方法。

三、讨论

1.20世纪50年代发现服用小剂量阿斯匹林后出血时间延长,20世纪70年代,Vane等认为,阿斯匹林通过抑制前列腺素的生成(特别是血栓素A2)发挥其抑制血小板激活和聚集的作用。Goth等进一步阐明小剂量阿斯匹林通过不可逆地乙酰化血小板环氧化酶抑制血栓素A2的形成。临床试验证明,阿司匹林是一种有效的抗血小板聚集药。我们的研究监测了心血管高危人群使用阿司匹林预防用药前后ADP和AA诱导血小板聚集及TXB2等指标,并与健康人群作对照,发现心血管高危人群ADP和AA诱导血小板聚集率及血清TXB2水平明显高于正常对照组,且在服用阿司匹林后血小板聚集率和血清TXB2水平均可以得到有效满意的降低。

2.国内外对于心血管事件高危人群的阿司匹林抵抗发生率不尽相同。由于对阿司匹林抵抗检测的手段依赖于血小板反应性检测、各种诱导剂诱导的血小板聚集的检测或出血时间的检测,并没能够反映阿司匹林抵抗的生化机制,因此这些研究所得出的阿司匹林抵抗的发生率可能要高于实际水平。而且由于不同研究小组的阿司匹林评价标准和方法不尽相同,因此可能得出不同的结论。

3.本研究结果显示,社区动脉粥样硬化高危人群(有ASA预防适应证者)服用ASA后部分产生AR或ASR,发生率分别为4.5%和20.7%,检测AA、ADP诱导的血小板聚集率、血清血栓烷B2(TXB2)可作为动脉粥样硬化高危人群发生AR或ASR的评价指标,为进一步改善社区心脑血管疾病的预防与治疗现状提供流行病学资料。

参考文献

[1]Vane JR.Inhibition of prostaglandin syntheses as mechanism of action for asirin-like drugs[J].Nat New Bio,1971.

[1]涂昭辉,吴宣树.冠心病患者的阿司匹林抵抗现象[J].广东医学,2003,24(2).

作者简介:张玉新(1967-),男,河南新安人,供职于中信重型机械公司职工医院,中级工程师,研究方向:动脉硬化治疗。