城市河流滨岸带土地利用变化的环境效应

2009-08-25汪冬冬施展杨凯白义琴

汪冬冬 施 展 杨 凯 白义琴

摘要在阐述城市河流滨岸带的界定、结构、功能以及滨岸带土地利用变化的环境效应的基础上,选择以上海市苏州河为研究对象,运用土地利用解译、有机污染综合指数、野外调查评分等方法处理数据,将河流与河段两个尺度上的滨岸带土地利用类型分别与河流水质和调查河段的景观适宜性进行相关比较研究,进一步结合上海市不同历史时期和现状背景揭示了苏州河滨岸带土地利用变化所带来的自然环境效应和社会环境效应。同时提出城市河流滨岸带的适应性管理策略。研究结果表明:①工业用地及农业用地的减少和居住用地、城市绿地与道路用地的增加、不透水面积的整体微减是苏州河滨岸带土地利用变化的主要特征;②工业用地、居住用地和城市绿地的变化趋势最为显著,并与有机污染综合指数变化趋势的相关关系较显著;③不同河段的土地利用类型和不透水面积率与相应河段的景观适宜性之间的关联性很大。

关键词滨岸带;土地利用;景观适宜性;环境效应;苏州河

中图分类号x24文献标识码A文章编号1002-2104(2009)03-0096-06

城市河流在城市中起着至关重要的作用。它具有供应水源、提供绿地、保护环境、旅游娱乐、交通运输、文化教育等多项生态服务功能,并推动了城市的发展。在城市化进程中人口的快速增长以及人类活动的日益加剧严重破坏了河流的结构功能。河流滨岸带作为城市河流的重要组成部分,是城市中唯一的自然和社会结合过渡的地带,在城市中起着举足轻重的作用,它具有生态、社会、经济和旅游价值,但也是人类开发强度最大、变化最快的地带,其中土地利用开发是使河流生态功能衰落的主要原因之一。研究城市河流滨岸带的土地利用变化带来的城市自然和社会环境效应具有重要意义,对河流滨岸带的保护管理和城市景观规划具有实践性作用和借鉴价值。

1城市河流滨岸带的内涵

1.1城市河流滨岸带的界定

关于滨岸带的界定,不同学科的界定范围不尽相同。滨岸带的定义最早应用于行政管理领域,指靠近河边几十米内的区域。在学术界,首次对滨岸带的定义见于20世纪70年代末,系指陆地上同河水发生作用的植被区域。之后,该定义被拓展为广义和狭义两种,广义是指靠近河边但与高地有明显差异的植被地带,也即是受水体直接影响的植被带。狭义指河水——陆地交界处的两边,直至河水影响消失为止的地带。本文在狭义定义的基础上,结合城市河流和自然河流的差异,将城市河流滨岸带界定在自河水和护岸的交界处直至护岸带以外100m左右的区域范围内。

1.2城市河流滨岸带的结构和功能

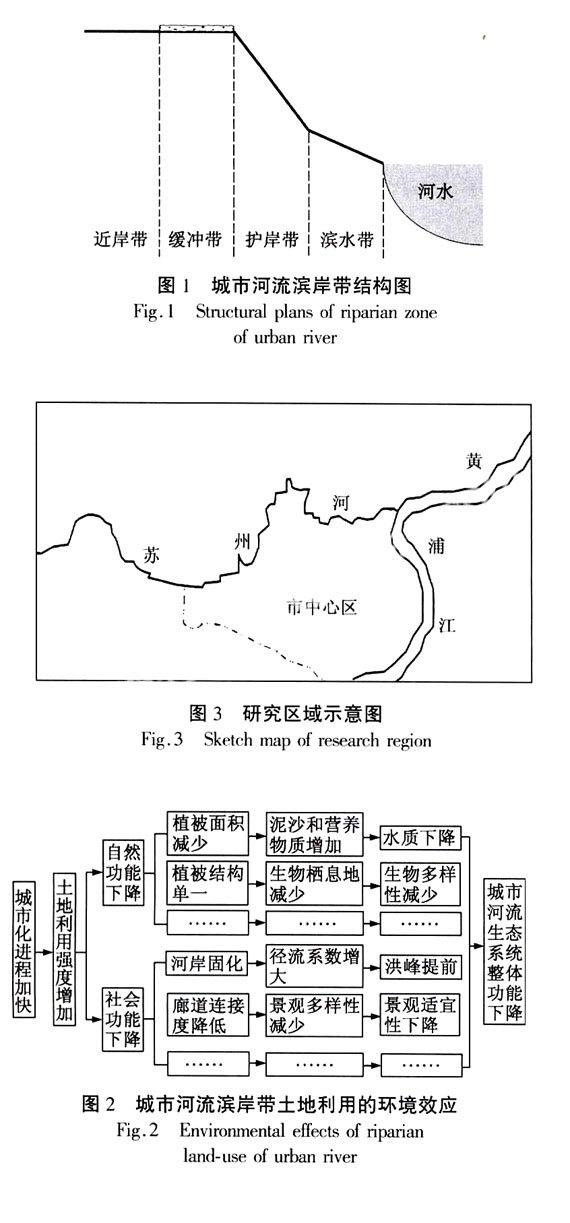

一般来说,河流滨岸带具有四维结构特征,即纵向、横向、垂向和时间变化四个方向的结构。但是,由于人们不断地改造河流以满足供水、防洪、航运等多种要求,极大地改变了河流的自然形态,导致河道直线化,河床及护岸固化,洪泛平原消失等等,所以城市河流与自然河流在滨岸带结构上不同。因此根据城市河流的特点以及野外实地考察,将城市河流滨岸带在由河水到陆地的横向维度上,在郊区段依次分为滨水带、护岸带、缓冲带和近岸带,而在城区段依次是护岸带、缓冲带和近岸带,这是由于城区的护岸形式都是水泥垂直护岸,滨水带基本消失(见图1)。

城市河流滨岸带是城市中典型的水陆交界带,具有明显的边缘效应,所以它既包含了生态内涵,又包括了水利和社会内涵。由于其结构上的差异,城市河流在功能上和自然河流也有所不同。按照其内涵的分类,城市河流滨岸带的功能主要分为自然功能和社会功能两大类:自然功能包括提供栖息地、提供廊道、调节水温、过滤和抑制污染物质、稳固河岸、削减洪峰等功能;社会功能包括提供景观、娱乐和居住等功能。

1.3城市河流滨岸带土地利用的环境效应

土地利用是一种社会经济现象,是人类在漫长的历史过程中对土地资源进行持续开发和改造治理的结果。人类作为土地利用的实施者和主体,通过其土地利用活动把自然生态系统和社会生态系统连为一体,其实人类利用土地的过程实质上是“自然——人类——社会”相互作用、相互联动的系统运行过程。河流滨岸带土地利用正是这个系统中的聚焦点,所以城市河流滨岸带的土地利用具有两向性,即对自然环境和社会环境的双向效应(见图2)。

2数据来源与研究方法

2.1研究区域

上海地处长江人海口、太湖流域东缘,境内河道交织纵横,为典型的平原河网感潮地区。苏州河是流经上海地区的主要河流之一,又名吴淞江,是太湖的分支之一,是联系太湖和黄浦江的主要河道。自太湖东北吴江县瓜泾口起流经苏州、昆山、青浦、嘉定后横贯上海市区,在外白渡桥附近与黄浦江交汇(见图3)。苏州河全长125km,上海境内长度约为53.1km,其中有23.8km流经上海市中心城区。作为上海的标志性河流,苏州河在上海历史发展过程中起着重要的作用。苏州河在见证上海城市发展的同时也经历了“严重污染——工程治理——水质改善——生态恢复”的演变过程,与此相应,苏州河滨岸带土地利用也经历了“工业繁荣——综合利用——房产开发——绿地增加”的变化历程。

2.2数据及处理

2.2.1土地利用数据与处理

土地利用类型的划分是以《全国土地分类》(国土资发[2002]247号)标准为基础,然后根据上海市城区高度城市化的特点,结合野外实地调查,将苏州河滨岸带土地利用类型划分为六大类:城市工业用地、城市居住用地、城市绿地、道路用地、农业用地和其它建设用地。本文将城市绿地和农业用地作为透水地面,其余用地均为不透水地面;另外,将村镇建设用地、市政设施用地以及城市公共建筑用地统一为其它建设用地,农业用地也没有做进一步的细分。由于资料的限制,仅对苏州河城区段滨岸带土地利用进行解译分析,该段东起苏州河和黄浦江的交界处,西止普陀区和长宁区外环线交界附近,包括了苏州河的中游段和下游段。根据1947、1979、1989、2000及2006年苏州河滨岸带土地利用的航空图片和卫星图像,对苏州河沿岸100米buffer运用ArcGIS软件进行解译分析。

2.2.2水质数据与处理

水质是评价河流健康与否,河流生态系统整体功能好坏的重要指标,它是河流自然功能和社会功能的一个重要表征,例如河流的生态、自净、供水和景观娱乐功能等都与水质有密不可分的关系。用于表征水质的水质理化参数是能够简单、直观反映河流健康状况的重要指标,有些学者甚至认为它是评价河流生态系统健康与否的唯一指标,因为水质受其它指标的影响以及对其它指标的影响都是直接的并且往往具有决定性的作用,因此将水质作为自然环境的表征具有较强的代表性。

综合考虑到监测断面的水质水文代表性、空间合理性、监测时间连续性和数据的完备性,在苏州河上选取白鹤、黄渡、华漕、北新泾、武宁路桥和浙江路桥六个断面的数据平均值作为研究数据。这六大断面的监测区域基

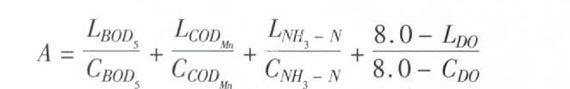

本覆盖了整条苏州河,能代表苏州河水质的总体水平。由于苏州河水体是典型的有机污染水体,根据1986—2005年的《上海市环境质量报告书》,选取BOD5、CODMn、氨氮(NH3-N)和溶解氧(DO)四大指标来反应其水质的总体污染状况。本文运用有机污染综合指数来反应近20年的水质变化。有机污染综合指数计算公示如下:

式中,A为有机污染综合指数;L为水质指标的年平均监测值,单位为rag/L;c为水质指标的标准值,文中选用国家地表水环境质量标准(GB3838—2002)中的Ⅳ类标准作为标准值。

2.2.3景观适宜性分析方法

河流景观是指能为人们提供人水和谐的高效、安全、健康、舒适、优美的生态景观。它分为大尺度河流景观和小尺度河流景观,城市河流景观主要研究的是小尺度的河流景观,这种河流景观主要受滨河的植被、土地利用等方面的影响。由于城市河流景观功能主要表现为亲水功能和空间功能,所以景观适宜性可以作为城市河流滨岸带社会环境功能的表征。本文将城市河流滨岸带景观适宜性指标(A)分为滨岸带景观设施建设丰富度(B1)、河岸的植被覆盖率(B2)、景观的整洁程度(B3)和河岸可达性(B4)四个二级指标。河岸设施包括垂钓台、观景台、娱乐设施、健身设施和休息设施等,反映景观娱乐休闲功能的完善性;植被覆盖率反映河岸景观的自然特性;整洁程度和可达性反映了河岸的亲水功能是否能正常发挥,每个指标都有不同的评分标准。对二级指标做等权重处理,然后运用加权平均法计算出分数,分值均在0~10以内。计算公式为:A=(B1+B2+B3+B4)/4。评分标准见表1。

3结果与讨论

3.1滨岸带土地利用格局历史演变

通过对滨岸带土地利用的航空图片和卫星图像的解译得出了50多年间各土地利用类型的变化趋势(见表2)以及2006年苏州河中游和下游的各种土地利用类型的比例(表3)。

根据表2,结合上海市的历史发展背景,可以将苏州河滨岸带的土地利用格局的历史演变分为三个时期。第一个时期是1979年改革开放以前的时期,新中国的经济发生了巨大改变,上海逐渐成为中国最大的工业性生产城市,因此苏州河沿岸涌现了一批工业企业,这些增加的工业主要分布在今内环至中环之间的河段两岸,工业用地在32年间增长了21.6%左右;而工业的繁荣也使居住用地缓慢增加,仅增加0.16%;由于城市的扩张和蔓延,农村建设逐步推进,上游的村镇建设用地代替了大量的农业用地,导致苏州河上游河段农业用地迅速减少,下降了26%左右;但是这一阶段人们尚未认识到滨水空间开发的重要性,城市绿地和道路用地处于停滞阶段,尤其是城市绿地呈现零比例的状态。第二个时期是改革开放后至20世纪末的时期,上海进入高速城市化的新发展阶段,苏州河城区段成为相对中心的位置,使苏州河沿岸土地的经济价值得到承认,加之水质的日益恶化,市政府决心整治苏州河,导致了沿线工厂、仓库和码头搬迁,工业用地比例快速下降,20年间下降了16.7%左右;随工业企业的搬迁,取而代之的是居住用地、城市绿地和市政建设用地,尤其是城市绿地的比重快速增加,这也是居住用地增加带来的协同效应;同时这20年也是市政工程建设的时期,河岸的道路用地增加了一倍多。第三个时期是21世纪初以后的时期,由于房产的持续升温和环境改造工程的实施,居住用地继续增加,导致了道路用地的增加;由于苏州河综合治理中两岸环境改造工程的实施,建设了梦清园等10处大型滨河绿化走廊,苏州河两岸城市绿地进入高速增长时期,上、中、下游的公共绿地均有所增加,上游仅存的农业用地几乎全部被公共绿地取代;工业用地的比例继续下降,在中环附近形成了几个都市工业园区。

3.2滨岸带土地利用与水质的关联

根据1986—2005年《上海市环境质量报告书》的有关数据及有机污染综合指数的计算公式得出苏州河近20年的水质污染的变化趋势(见图4)。

苏州河近20年的水质污染状况呈起伏型良好上升的趋势。这与先前的合流污水治理工程和综合整治工程有较大的关系,但是由于河流与其周围土地在地理位置上的毗邻关系,使得河岸带土地利用与水文系统之间存在着更为直接的相互作用关系,土地利用变化引起的土地覆盖变化大大改变了天然的水循环过程和水量水质状况。本文选取1989、2000和2005年的苏州河水质污染综合指数与相应年份的滨岸带土地利用类型情况进行了比较。由图5可以得出苏州河水质污染状况和滨岸带的土地利用有一定的关系。首先,城市滨岸带工业用地和苏州河水质污染综合指数成正相关的关系,因为工业用地的减少,也就意味着点源污染的相对减少,导致水质有所转好。其次,城市滨岸带居住用地及城市绿地和苏州河水质污染综合指数成负相关的关系,这是由于2000年以后滨水景观住宅的大量开发建设,为河流综合治理和滨岸带环境的改善带来了新的机遇,这在某种程度上减少了水体污染;此外城市绿地的成倍增加也在一定程度上减少污染物质和泥沙悬浮物进入水体的量,在生态植被功能方面上改善了水质。最后,其它土地利用类型和水质污染综合指数的关系不明显,这是因为道路用地和农业用地的变化幅度不明显造成的。

综合上述分析,虽然苏州河滨岸带的不透水面积变化幅度不大,但基本上是呈减少的趋势。而农业用地和城市绿地等透水面积的增加致使水质污染综合指数下降,说明不透水面积的变化与水质污染综合指数也是有一定关系的,总体上这两者成正相关的关系。

3.3滨岸带土地利用与景观适宜性的关联

本文选取苏州河的九个样段进行了野外实地调查和观测评分,分别是上游的赵屯、白鹤;中游的黄渡、华漕、北新泾;下游的武宁路桥(设两个点)、梦清园、浙江路桥。通过城市河流景观适宜性的评分标准表和计算公式得出苏州河滨岸带景观适宜性的分数(见表4)。

通过表3和表4的对比,结合野外实地考察得出不同河段的土地利用类型与相应的景观适宜性有很大的关联。首先,由于苏州河上游河段土地利用数据的缺乏,通过野外实地考察证实上游的城市化程度低,大部分为农业用地,也有部分为村镇建设用地及公共绿地,因此滨岸带不透水面积往往较小;但是,由于作为未开发的上游河段缺乏河岸景观设施,且河岸可达性较低,其景观功能基本未得到发挥。其次是苏州河的中游河段,滨岸带不透水面积很大,其中黄渡和华漕段的不透水面积率分别达78%和89%;通过表5可以得出这与滨岸带土地利用方式有极大的关系,经过野外实地考察证实黄渡、华漕和北新泾河段附近存在不少工厂甚至是工业园区,导致了中游河段缺乏有效的管理,景观设施缺失,景观整洁状况较差。最后是苏州河的下游河段,在武宁路桥1和梦清园河段,由于房产商的开发和滨河公园的建设,居住用地和城市绿地所占的比例较大,都建设有大型的绿化走廊以及阶梯状的亲水河岸和亲水平台,景观设施全面,滨岸带不透水面积较小,分别是20%和12%,并且河岸的可达性较高;而在武宁路桥2和浙江路桥河段由于道路和厂房等工业用地和市政建设用地的比例较大,滨岸带不透水面积过大,其中浙江路桥段的不透水面积率高达98%,致使滨岸带廊道的连通性遭到严重破坏。下游的四个河段景观适宜性分数有较大波动,这同时也表明了在高度城市化地区河流滨岸带的土地利用方式对景观适宜性的影响。

4结论

通过分析苏州河滨岸带土地利用类型,并且对比了它和水质以及景观适宜性之间的关联,充分证实了滨岸带土地利用变化所带来的环境效应。研究结果表明滨岸带土地利用的变化主要表现在工业用地、农业用地的减少和居住用地、城市绿地、道路用地的增加;工业用地、居住用地和城市绿地是变化速度最显著的几种土地类型,这三种土地类型比例的变化与水质变化的关系十分密切;同时,不同河段的土地利用类型和不透水面积率与景观适宜性也有很大的关联。

为进一步改善滨岸带土地利用变化带来的环境效应,提出以下管理对策。规划开发方向,优化土地利用结构;拓展滨河空间,加强景观功能,限制河岸的水泥固化工程,继续建设滨河绿化带及滨水步行系统,加强景观设施的管理和监控;加强河岸植被的建设,尤其注重植被配置的多样性和结构的完整性;维护现有的滨水带,保证水陆之间的横向连通性,利用生态护岸等生态修复技术;利用遥感等现代化技术、长期的监测手段以及野外实地考察,充分识别滨岸带土地利用的环境效应。滨岸带开发过程不仅要求改善河岸环境,提高河岸经济价值,更强调河岸的生态服务功能,强调人性化开发,更好的协调“社会——人类——自然”三者之间的关系。

(编辑:田红)