欲立立人,欲达达人

2009-08-04裘樟松

裘樟松

“一代词宗”夏承焘先生(1900—1986),高如西湖保俶塔,是被我国当代学子骚人“仰首流连俯首拜”的人物。我年未弱冠,就渴望游学夏门,苦无途径。记得1964年初春,有一位同学带我到先生家里去取先生墨宝,有此机遇,喜不自胜。憾此行未值,只见到师母和半屋子泥塑的戏剧脸谱而已。为此,我尝以机运不乘深憾之。

1973年初夏,方令孺先生主动提出要我向先生学《楚辞》和词学。有一天,我侍方先生到黄龙洞散步,刚巧先生坐在那里,方先生与先生寒暄后,就把我介绍给先生。方先生背了我的几首诗给先生听,先生听后勉励云:“有希望。”之后,方先生恳请先生费神授我《楚辞》和词学,先生欢笑,点头应允。此次先生谈屑时间虽短,但给我的印象却非常深刻。先生虽处于逆境,又丧妻不久,可他待人笑容可掬,亲切慈祥,仍不失大家风度。他的美髯和额上的道道皱纹,显示出沉着和智慧的骄傲。

先生授我《楚辞》,先授《九歌》,次之《九章》,次之《天问》,次之《离骚》。我和先生面对面地坐着,先生先把是日所授部分《楚辞》摇着头领唱一遍,我跟着唱,唱毕,先生再解题释句。像这样地学,隔几天学一次,学了几个月才学完。可惜那时录音机尚未流行,没有把先生带着浓厚方言色彩的悦耳动听的唱腔录下来。

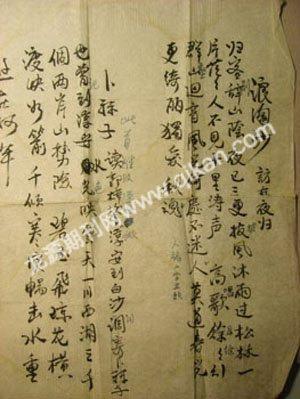

此后,我开始向先生学填词。我首次填词,不识词律,试着填了两首,即《浪淘沙·访友夜归》和《卜算子·读郭樟鋆从淳安到白沙词》。二词皆送先生斧正。《浪淘沙》原词云:“归客辞山阴,夜已三更,披风沐雨过松林。一片茫茫人不见,十里涛声。高歌徐徐行,群山回音,风光何处不迷人!莫道春光更绮丽,独爱秋魂。”先生用钢笔批改。他把“辞”易作“别”,“高歌徐徐行”易作“高唱且徐行”,“山”易作“壑”,并在“魂”字下批云:“人魂二字出韵。”至于那首《卜算子》,先生则批了“此首难改须再做。”先生手书告诫我:“学诗词惟一诀门在多读作品,李杜诗选及唐宋词选,能背诵三十首左右自然能写作,此外别无法门。”先生一方面要我多读多背名作,一方面又要我多思多写。我凡有新作,都交先生评改。经先生熏陶,诗词格律,渐渐熟悉。初时,先生对习作皆亲笔修改,后来只作圈点,批评后要我自己斟酌损益。先生课徒,授以学之之法,不告以得之之妙,引而不发,用心良苦。先生雅性谦克,尝谓自己无七步之才,往往苦吟有声,为推敲一字,彻夜不眠。又常常评訾自己“词学深,词功浅。”

1973年秋天,先生在生活上发生重大变化。有一天,我在方令孺先生女儿庆绚家里,和方先生口论《红楼梦》中到底哪个人物比较可爱的问题。正当议论激烈时,先生携一女史姗姗而进,我立即把问题求教于先生,先生笑着轻轻地说:“我爱吴闻。”一言出之,我和方先生顿然口噤,面面相觑,因为《红楼梦》中根本没有“吴闻”这个人物。忽见倚立在先生旁边的女史脸倏起红羞,我和方先生恍然大悟,不禁捧腹大笑。先生拉了拉红着脸的女史,向我们介绍:“她叫吴闻,口天吴,默默无闻的闻”,是先生新婚妻子。是年先生在政治上仍受迫害,且年已七十有四。比先生小17岁的吴闻,愿与先生结成秦晋之好,以帮助先生度过艰难岁月,先生福分非浅。我和方先生齐向先生祝贺,为先生暮年能摆脱孤独,能有人谈谈知心话而感到高兴。

吴闻先生,号无闻,浙江乐清人,是《文汇报》驻京记者,与先生结婚时已退休。她古典文学基础深厚,书法神似先生,婚后,凡信件、赠人诗词、撰文等案头繁务,大多数由她代笔。先生尝对我言,他很早就认识她和她的兄长,彼此非常了解,他们成为伉俪,并非偶然。

吴闻先生对先生关怀备至。先生自幼喜欢晨读,闻鸡即起。暮年仍手不释卷。读书和著作成为他的养生之道。生活俭朴,不追求享受。“文革”前月薪270元夫妻两人用不完,稿费几乎全部储蓄,到1973年岁杪,存款已累积至12万元。他原打算用节约之钱自费到日本作学术交流,“文革”后此计划成为泡影,存款变为包袱。先生也根本不懂得用汗水换来的钱该如何使用。有的人在背后议论先生“小气”,他们根本不了解先生。吴闻打破了先生的清苦生活习惯,大量购补品滋补先生,四时水果不断。先生夫妇日夕谈咏,探讨翰墨,精研词学,琴瑟调和。桑榆晚霞,胜过朝暄。他们在家里谈话喜用温州方言,显得亲切、协调。温州话很难懂,讲快时连一个单词也不易听懂。我听不懂,先生往往笑着为我翻译。先生号“瞿髯”,我曾问过先生“瞿髯”之意义,先生云:“瞿,长着两只大眼睛的鸟;髯,胡子。”有一天,先生把美髯刮掉了。我问他:“胡子呢?”先生答:“被风吹走了!”先生风趣如此。先生前妻游氏,没有生养。游氏朴素如保姆。我尝问先生:“何以沟通一起生活?”先生答:“她照顾我很周到。”

先生曾把他的部分得意之作写在宣纸上赐我,我天天捧读,如饮甘露,获益匪浅。记得首次赐我的是《浣溪沙·灵峰晓行》:“过雨春溪万佩鸣,草虫能学鼓琴声。溪头侧耳有牛听。隔水数峰犹在定,过桥孤杖莫相惊。滩风到面小诗成。”我对先生云:“此词是神来之笔。”先生坐在躺椅上,见我佩服得五体投地,他摇动着躺椅,情不自禁地露出兴奋之色。先生写过一千多首诗词,吴闻先生赐我全读。先生一听此言,从躺椅上跳起来,连连摇手说:“不行!不行!”在吴闻先生的坚持下,结果还是让我一一捧读。

先生严于律己,虚怀若谷。有一天,先生夫妇到灵隐白乐桥方令孺先生家小坐,随手带去由吴闻先生代笔、钤有先生印的先生大作《水调歌头·自吴淞泛海》:“万象入横放,一舸独趋东。眼前涛奔岳走,独立我为峰。昨梦相逢坡老,伴我送江入海,咳唾满天风。脱手成佳句,脚底潜蛟龙。琼儋笔,扫星宿,落心胸。憾事铜琶铁板,海国笙钟。坡笑兹游奇绝,百世几人一遇,此事付诸公。相顾拭吟眼,晓日正曈昽。”是时,我侍坐在侧。方先生阅后觉得“脚底潜蛟龙”之“潜”,不如易作“起”字好,意即脚底蛟龙也起听奇句。先生不以词宗自居,回家后让吴闻先生重写,把“潜”易作“起”,落款添上“令孺方家两正”,再送方先生。方先生逝世后,此幅已归我。我把它放在卧房写字台玻璃板下,天天观看,以策驽钝。此词出版时除“潜”易作“起”外,还把“涛奔”易作“涛飞”,“铜琶”易作“铜琵”,“晓日”易作“红旭”。台湾著名散文家潘希真,在她的《卅年点滴念师恩》中,提到先生“松间数语风吹去,明日寻来尽是诗”之佳句。先生赐我此诗时,“尽”已易作“便”。一字之易,诗境迥异。可见先生对旧作,也在不断地琢磨提高。

先生尝问我社会上对他的书法有何评价,我对他说他还不能算作书家,而是文人之字。后来沙孟海先生对我说,文人之字和书家之字很难区分。沙论甚是。书画鉴定家黄涌泉主编的《浙江近代书画选集》,影录先生《望江南·自题月轮楼七首》行书横幅,《作者简介》云:“其书法别有文人情趣。”

1974年5月,我在方令孺先生家里读了复旦大学一位教授的《吟草》。先生也收到一份。他尝问我阅后之感。先生对别人寄给他的作品,不论亲疏,都是非常认真地对待的。我亲眼看到他对《吟草》不但认真阅读,而且还与吴闻先生进行讨论。先生对弟子,学术上非常民主。我尝对先生云:“填词以李后主为第一高手。”先生说他是“亡国哀音”,对我的观点并未批评,也未把他的观点强加于我。

是年夏,我如读小说一样把《史记》浏览一过。先生批评我缺乏读书方法。他认为不研究先秦,不研究秦汉史,不研究《史记》,不研究与《史记》有重大关系的内容,则只要选读《本记》和《列传》即可。指示选择研究课题要慎重,这好比掘井,勘察准确,掘得愈深,泉水必然愈来愈多,活水不竭。勘察不准,好像在岩石上掘井,即使用炸药炸,也炸不出泉水来。他说读书法有两种,一种做卡片,一种作笔记。先生是用笔记法治学的。笔记虽是死的,不能像卡片那样随时可以调整、移动,但可以记得比卡片详尽。只要分门别类地记,文字简洁,笔记就很实用。他说在30岁以前要博览,30岁以后要专。博对专有利,翻过来专得愈深,涉及面必然愈广,也会博起来。比如研究唐诗,必须阅读《全唐诗》、两《唐书》,以及与唐诗发展有关的唐代以前的诗,也必须阅读唐代以后唐诗研究的成果。要特别认真地阅读书的序跋。