浅析仿生设计在陶瓷中的存在形态

2009-07-31张幸荣

张幸荣

摘要人类文化从蒙昧时代进入文明时代,都是在模仿自然和适应自然的规律中发展起来的,设计师们也不断从自然界中去寻找艺术之源,因此,陶瓷仿生形态设计中迸发出的自然生命之美,在陶瓷设计中正闪现着独特的光芒。无论是功能、造型的仿生,还是色彩仿生的极致发挥;无论是抽象的陶瓷仿生设计还是具象的仿生设计,仿生设计和陶瓷作品一直都维系着紧密的发展关系,陶瓷作品被赋予了生命的象征后,立刻变得生动、精彩并极富感染力。

关键词陶瓷,仿生设计,自然美

1引 言

由于日益激烈的竞争环境使人们感到强烈的孤寂,人们开始了解自我并回到原点。与自然息息相关的产品之所以得到人们的重视,取决于人们对自然界健康和幸福这种价值观的认可,因此,有关人类生活的一切哲学和态度,都已经倾向于对自然的重视。设计师从自然界中捕获灵感,寻找各种生命之源,并经过自己的提炼加工,有意识地塑造艺术作品,赋予陶瓷艺术作品新的灵魂。设计应尊重自然,自然和设计的关系就似血和脉,不可分割,它是一条连接自然和生命的纽带。在人们寻求更加自然、本原的生活方式的趋势下,在设计和自然生命的关系日益紧密的时代潮流下,仿生设计和陶瓷互相结合,仿生设计理念应运而生。仿生设计作为人类社会生产活动与自然界的契合点,使人类社会与自然达到了高度的统一,正逐渐成为陶瓷设计发展过程中的亮点。

2概念的界定

仿生设计学,亦可称之为设计仿生学(Design Bionics),它是在仿生学和设计学的基础上发展起来的一门新兴边缘学科。仿生设计学与旧有的仿生学成果应用不同,是以自然界万事万物的“形”、“色”、“音”、“功能”、“结构”等为研究对象,有选择地在设计过程中应用这些特征原理进行设计,同时结合仿生学的研究成果,为设计提供新的思想、新的原理、新的方法和新的途径。在某种意义上,仿生设计学可以说是仿生学的延续和发展,是仿生学研究成果在人类生存方式中的反映。传统设计强调设计者的个人创造,是一个纯粹的、高雅的艺术过程,而仿生设计强调的则是人与自然关系的和谐共处,它更多地表达了自然生命力所带给我们的震撼,当然其中也揉杂着设计者的主观意识和表达方式。

3仿生设计与陶瓷结合的优势

首先,从仿生的角度去探究陶瓷形态的设计更能激发设计者的想象空间,设计出更有创意的作品。从自然中发掘出本源,利用所具有的某种成分因素形成新的设计,或者把某一环境中具有的特征成分收集起来,然后将它们组织在一起,形成自然物的某种表象,传达给人们一种新奇的美感。其次,我们从欣赏者或者使用者的角度去看,仿生形态设计的陶瓷作品更具返璞归真的独特魅力,如图1、图2这类作品就更能唤起人们对自然的向往和追求,更能直接地传达给人们最为真切自然的心灵感受。

4仿生设计在陶瓷作品中存在的形态

自古以来,自然界就是人类各种科学技术原理及重大发明的源泉。生物界有着种类繁多的动植物及物质,它们在漫长的进化过程中,为了求得生存与发展,逐渐具备了适应自然界变化的本领。人类生活在自然界中,与周围的生物做“邻居”,这些生物各种各样的奇异本领,吸引着人们去想象和模仿。设计者们运用其观察、思维和设计能力,洞察着自然界的微妙变化,开始了对生物的模仿,并把它表现到自己的陶瓷作品中来。从远古原始人构筑的人面纹到牛形灯(见图3)、鸡头壶;从原始时期的鱼形纹到近代陶瓷作品中的柿形盅、瓜形壶、荷叶碟、树头形笔筒等;从手工艺品中大量涌现的花饰纹样到几何构成形式;从唐朝的三彩运丝骆驼到宋朝的影青瓷马以及花瓣造型的模拟,从对自然的真实再现到依托自然的多种意象化表现,从外部形态的仿生到内部结构的变体移植,仿生设计无疑是贯穿陶瓷艺术的主角。花卉、植物、动物、贝壳、化石、水纹……,无疑都是陶瓷作品中最为普遍和生动的物象形式。

从稚拙的生动模仿发展到技法成熟的逼真再现,从面面俱到的综合体现至单项因素的极致发挥,仿生设计在多样性中表露了艺术设计和自然生命的和谐统一。在此,笔者从两个角度去考究仿生形态设计在陶瓷中的表象。

4.1 具象形态的模拟再现

具象形态是指某种物质具有一定的具体形态。具象形态依赖于具体的形,其视觉属性具有看得见、摸得着,以及有细节、不抽象的特点,体现了具体事物的本质属性。自然中的具象形态指自然界中的具体形象,未经过提炼加工的原型,如山石、水痕、动植物等,除了一部分表现出极强的规则与序列性之外,大多数形态表现出自由的、生动的、非规则性等特点。在陶瓷设计中,具象的概念一般是指客观存在的形态,通过设计的思维、方法以及手段,如采用提炼、加工、组织等手法,使陶瓷作品具有具象形态的特征造型形态,如人物、动物、植物等形态。从设计的概念来说,它保留了自然形态的特征、个性以及典型性,但作品出来之后,它已不是自然界那个原始的形态的单纯模拟,而是对生物形态的概括和升华。

4.1.1 造型的仿生

自然生物是生动而自然的,设计者不断从中挖掘出它的各种生命魅力来表达自己的主观意向,传达给人们各种艺术感受。图4就是通过对人物形神的模拟再现,来增加陶瓷作品的艺术感染力,以仿生设计中的人物作为媒介,连接了生命和艺术,也连接了陶瓷和生命,是自然和艺术的契合点。

如果说人物形态在陶瓷作品中是具有动势之美的话,那么植物的仿生设计就有种静谧的艺术之美,它们的茎、花、叶、果实等都是设计者添加到自己作品中的常用元素。在保留客观形态的造型、肌理等典型特征下,经过艺术加工和处理,使作品具有审美价值和使用价值,并在一定程度上反映了艺术家自己的艺术风格。动物的仿生形态也很具有动态美,图5中动物的各种动态造型,如一个跳跃的姿势、一个觅食的动态,以及动物皮肤的肌理纹路等,都屡屡出现在陶瓷作品当中,散发着独特的艺术魅力。

4.1.2 功能的仿生

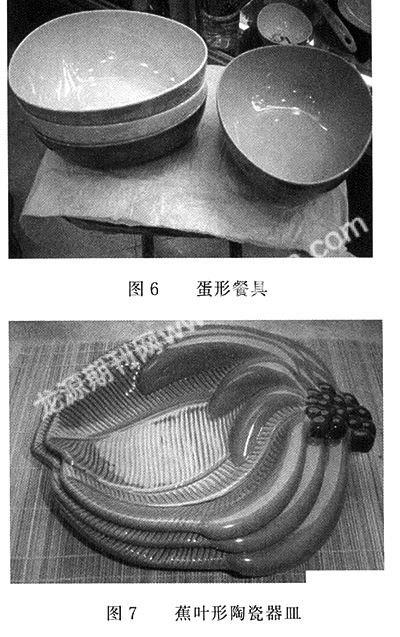

造型与功能之间其实是相互影响、相互联系的,两者不可分割,互动构成。陶瓷造型的仿生设计创造了丰富的审美效果,还创造了服务于人的功能之美——视觉愉悦功能美和舒适功能美。毋庸置疑,陶瓷是具有一定实用功能的器物造型,总的来说,仿生造型在对自然对象的模拟上要受到功能的限制,它必定是满足、适应其造型功能的以器物造型为基础拓展延伸而形成的“自然形态”。人们在某种特殊条件制约之下,常常会想到从自然界中寻找某种东西来替代所缺乏的物品,比如用竹筒煮饭,又比如用鸵鸟的蛋壳替代碗等,于是就有了蛋形的餐具(见图6)。只要我们时刻对周围的一切有着独到的眼光和丰富的联想,灵感有时候就是在这种偶然中迸发出来的。图7所示的仿生陶瓷作品,将叶的形态功能化,但它又不是单纯僵硬的模拟,设计者从仿生设计的角度出发,添加了个人的设计元素,因此增强了整个陶瓷器皿的形式美感,生动而不失节奏感,色彩的搭配也是恰到好处。

4.2 色彩的极致发挥

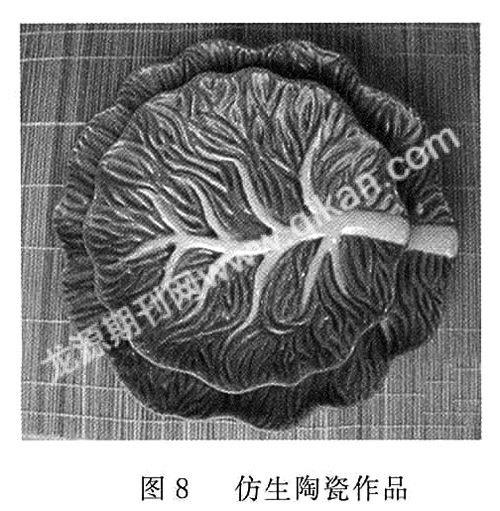

色彩往往是能第一时间吸引人们眼球的主要元素,神奇的大自然向人类展示着精妙绝伦的生命形态和绚丽多彩的悦人色彩。色彩在某种程度上依赖于造型,但又不限于造型。在具象的仿生形态陶瓷作品中,色彩总是为作品的主观化留了余地。尽管色彩通过一定关系变成了色度、层次,以及色彩之间的对比等,但色彩仍保留了优势地位。从各种蔬菜水果新鲜的色泽到动物皮毛的独特色泽,都在陶瓷作品中竞相争艳。此外,色彩在陶瓷作品中的发挥还受到釉的厚薄程度、窑的温度控制等客观因素的制约。图8就是把蔬菜中的色彩再现到陶瓷作品中,通过釉的最大发挥表现了作品的青翠色泽。图9模拟了海螺的造型,中间残留着湛蓝的海水,给人以美好的艺术享受和无限的想象空间。

5仿生设计的抽象化

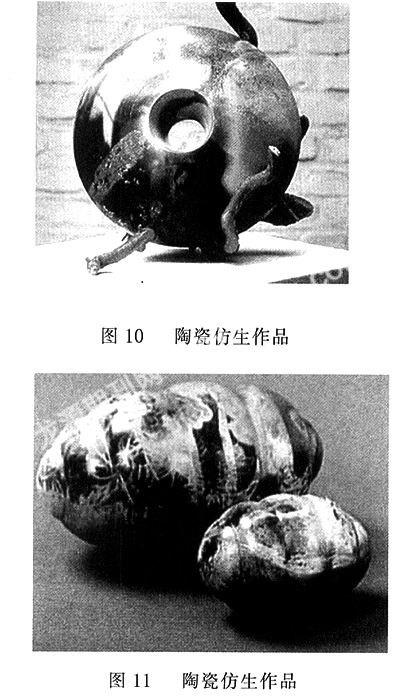

所谓仿生设计的抽象化,是指从自然形态中的具象对象中抽取出来的相对独立的本质属性以及关系,它体现了思维活动的一种特殊性。原始抽象的属性是听不见、看不到、摸不着的,甚至是无形象的。但是作为陶瓷艺术作品的抽象化,是针对具象的生态物象而言的,它还是依赖于“形”的,只是这个“形”不表达具体的形,而是显示更深思维活动的“意象”,是超脱自然形态的人为形态。与具象写实的仿生设计作品相比,这类陶瓷作品更多地携带着艺术家的灵魂,能更好地反映艺术家们的艺术风格和思想意境,经过艺术处理的陶瓷作品已经不仅仅是自然形态的复现,也不是僵硬的对自然形态的模仿,而是通过设计思维进行改造,反映了艺术家认识形态的过程。抽象化的仿生形态侧重于生物意向特征的提取,用一种高度概括的手法将生物的神态特征、精神面貌提炼出来,并应用于陶瓷产品设计当中,我们也可以称之为意象的仿生,意象仿生主要侧重于对形态神韵特征的模仿和提炼。如德国设计师犹塔·温格勒的作品(见图10、图11),造型并没有特别怪异之处,她对作品形、色、肌理及火的自然因素的有效引导和把握使作品具有迷人的魔幻魅力,令人想起远古的石器、烟熏的土墙、潮湿的沼泽以及与原始、过去有关的一切物品和景观。

6结 语

自然界的神秘永远也探索不完,是我们取之不尽、用之不竭的设计动力,自然物象形态对于我们来说只是一个设计的起点,关键是要形成从形态仿生到形态重构,将陶瓷作品完美地呈现出来,这个过程对于设计者来就是一条充满奇特、艰辛的探险之路,其中夹杂着冒险与刺激、快乐与痛苦,正体现了人与自然之间的斗争与磨合。

参考文献

1 徐沛君.蒙得里安论艺[M].人民美术出版社出版

2 韩 巍.形态[M].东南大学出版社

3 田自秉.中国工艺美术史[M].东方出版社

4 李正安.陶瓷设计[M].中国美术学院出版社

5 刘成纪.物象美学[M].郑州大学出版社

6 邬烈炎.来自自然的形式[M].江苏美术出版社