非宾格动词的准双宾结构

2009-07-15何嫣

何 嫣

摘 要:汉语中存在“领主属宾句”结构:非宾格动词带两个DP的结构。事实上此类结构也存在于其它语言中,具有跨语言的普遍性。此类结构是准双宾结构,是非宾格动词进入句法运算后与功能语类G所允准的传递性内主目发生关系的结果。

关键词:领主属宾句 双宾结构 G内主目

一、引言

汉语中存在一种特殊的句式,如:

(1)王冕七岁上死了父亲。

(2)张三掉了一颗门牙。

这种句式被称为“领主属宾句”,它的特征是:动词是“非宾格动词”,本来是一元谓词的动词却充当了二元谓词。

二、“王冕死了父亲”:准双宾结构

(一)“王冕死了父亲”和双宾结构的对比

双宾结构牵涉到主目语增容问题:

(3)他借了一本书。

(4)他借了我一本书。

对于双宾结构,Larson(1988),Aoun、Li(1989),Pesetsky(1995),Harley(2003),Beck、Johnson(2004),Pylkkänen(2002),Anagnostopoulou (2003),Miyagawa、Tsujioka (2004),何晓炜(2008)进行过研究,他们对此类结构提出了多种解释,共同之处是:这种结构由单及物动词通过某种方法实现主目语增容而形成。

句子“王冕死了父亲”也存在主目语增容现象,Burzio(1986)曾提出著名的Burzio原则,表述如下:

1.缺少外论元的动词不能赋宾格(Burzio:184)。

2.不能赋宾格的动词不能以论元角色标注(theta-mark)外论元。

动词“死”属于非宾格动词,是只能带一个内主目的不及物动词。“王冕死了父亲”增加DP“王冕”的现象可以看成与双宾结构中单及物动词带有两个内主目语的情况类似,二者是相似的:

首先,双宾结构中单及物动词本来只能带一个内主目语,但可以通过某种方法实现主目语增容。

“王冕死了父亲”中非宾格动词“死”本来只能带一个内主目语“父亲”,在此结构的生成过程中却增加了DP“王冕”。

其次,双宾结构中增加的内主目语如“我”不是与动词紧密相关的主目语,而是可有可无的主目语:

(5)a.他借了我一本书。

b.他借了一本书。

c.∗他借了我。

此可有可无的主目语的题元角色通常为“目标”(GOAL)或“来源”(SOURCE)。

“王冕死了父亲”中增加的DP“王冕”不是与动词紧密相关的主目语,而是可有可无的:

(6)a.王冕死了父亲

b.父亲死了。

c.∗王冕死了。

再次,双宾结构中的内主目语“我”是动作“借”的“目标”(GOAL)或受益者,其中的“传递”关系是直接宾语“一本书”以“我”为“目标”(GOAL),我得到“一本书”,是“一本书”的受益者;而DP“王冕”是动作“死”的“来源”(SOURCE)或受害者,其中的“传递”关系是直接宾语“父亲”以“王冕”为“来源”(SOURCE),“王冕”失去“父亲”。

根据以上分析,我们认为:“王冕死了父亲”是非宾格动词带双宾语形成的准双宾结构,其中DP“王冕”如同及物动词双宾结构中的间宾一样,是动词的内主目语,其题元角色或为“目标”(GOAL)或为“来源”(SOURCE)。

(二)G结构

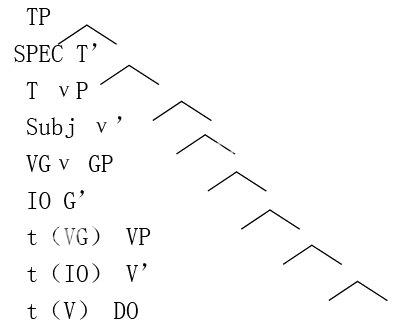

何晓炜(2008)认为双宾结构的生成情况如图1:

其中,功能语类G表“传递”,这种传递性特征为语义有解特征(interpretable features),它的值在进入句法推导时已经确定,G允准间宾的题元角色,我们称间宾为“传递性内主目语”,这类似于v给主语赋题元角色,G和v均为功能语类,G和动词短语共同允准间宾的题元角色赋予。给主语赋题元角色和宾语有关,给间宾赋题元角色和动词短语有关。

由于间宾的介入,v的一致性特征作为探针,和离它最近的间宾建立了一致性关系,将结构格赋给了间接宾语;而V给直宾赋了固有格。这样,两个宾语的格特征都得到赋值。

其中G值的正负决定了间宾的题元角色是“目标”(GOAL)还是“来源”(SOURCE),G取正值时,题元角色是“目标”(GOAL)。

(三)G结构对“王冕死了父亲”的启示

在何晓炜研究成果的基础上,我们推导“王冕死了父亲”的生成过程为:

TP和C合并构成CP。C将一致特征传递给T。非宾格动词无外主目,[Spec,vP]为空。位于[Spec,GP]位置的词项“王冕”的Φ特征在进入句法运算前是确定的因而是语义有解特征,而“王冕”的格特征是语义无解特征,需要在句法运算中赋值。非宾格动词的v无法与间宾“王冕”核查格特征。T的时态特征是语义有解特征,而它的Φ特征则是语义无解的。因为T和“王冕”都有语义无解特征所以两者是活跃(active)的。T的Φ特征探测到处于[Spec,GP]位置DP“王冕”的Φ特征,两者建立一致性关系,T的Φ特征被核查得以消除;“王冕”也和T核查了格特征,获得主格赋值。它们的语义无解特征被核查得以消除。直宾“父亲”的格特征是语义无解特征,与功能语类G核查得以消除。由于T还具有语义无解的EPP特征,处于[Spec,GP]位置的DP“王冕”移位至[Spec,vP],然后进一步移位至[Spec,TP]以核查EPP特征,句中语义无解特征全部消除,句子因而合法。如图2:

其中G值的正负决定了间宾的题元角色是“目标”(GOAL)还是“来源”(SOURCE),G取正值时题元角色是“目标”(GOAL),取负值是是“来源”(SOURCE)。如:

(7)a.王冕死了父亲。

b.王冕生了一个漂亮的孩子。

动词“生”不是及物动词,因为“王冕”不是此动作的施事(agent)。与“死”一样,此句中的“生”是非宾格动词,然而构成了非宾格动词的双宾结构。“王冕生了一个漂亮的孩子。”中功能语类G的值为正,间接宾语“王冕”的题元角色是“目标”(GOAL)或“受益者”,“王冕”得到了“一个漂亮的孩子”。

三、结语

“王冕死了父亲”并非汉语特有的现象,其它语言中也存在这类结构,如:

(8)a.He broke a vase.

b.He broke his leg.

c.A vase broke.

例(8)b中的动词不是及物动词,因为句首DP此时不是施事者,因此例(8)b和例(8)a的生成过程是不一样的。以往的分析往往认为“王冕死了父亲”和“工厂倒了一堵墙”同属“领主属宾句”,然而,此二种结构的生成过程是不同的,“王冕死了父亲”是双宾结构,而“工厂倒了一堵墙”是存在句,其中的句首DP“工厂”是PP语音省略P的形式。

参考文献:

[1]Belletti,A.The case of unaccusatives[J].Linguistic Inquiry,1988,(19).

[2]Haegeman,L.Introduction to government and binding theory[M].Oxford:Blackwell,1992.

[3]韩景泉.领有名词提升移位与格理论[J].现代外语,2000,(3).

[4]韩景泉.显性非宾格动词结构的句法研究[J].语言研究,2005,(3).

[5]温宾利.领有名词移位:基于MP的分析[J].现代外语,2001,(4).

[6]温宾利,程杰.论轻动词ν的纯句法本质[J].现代外语,2007,(1).

[7]程杰,温宾利.对汉语两类非核心论元的APPL结构分析——兼论英汉APPL结构之差异[J].四川外语学院学报,2008,(2).

[8]徐杰.两种保留宾语句式及相关句法理论问题[J].当代语言学,1999,(1).

[9]伍雅清.再论“领有名词提升移位”[J].语言科学,2003,(6).

[10]朱行帆.轻动词和汉语不及物动词带宾语现象[J].现代外语,2005,(3).

[11]何晓炜.语段及语段的句法推导[J].外语教学与研究,2007,(5).

[12]何晓炜.最简方案框架下的英汉双宾语结构生成研究[J].现代外语,2008,(2).

(何嫣 湖南 湘潭大学外国语学院 411105)