词汇学法与语言模型

2009-07-01刘海涛

刘海涛

一

我初中时的语文老师曾对我这样说:“你如果要写长篇小说的话,至少要掌握20万个词汇才能动手。”到高中时的语文老师则给我们讲了一个日本前首相田中角荣青年时代的读书故事——据说田中角荣在青年求学时代抱着一本厚厚的大字典“猛背”,他读一页、背一页,等这一页辞书能理解、能记忆时,他就把这一页撕掉,等到他把那厚厚一本字典撕成一个空壳时,你能想象出他对自己母语词汇的掌握已到了一个什么程度吗?

有一本外国人写的《文学创作手册》叙述了一个作者自己学习写作语言的秘密:“近来,我偶然想到,从头到尾翻看一本字典,也许会同读一本小说一样令人大开眼界。我这样做了,并真的发现其乐无穷。我选的是《韦伯斯特大学辞典》第七版。我从Z打头的单词读起,平均每天读10页(约680个单词),于是,我度过了整整15个快乐的星期,读完了7万多个单词。……以后我差不多每天精读一个来小时,但我从不按部就班地读每一条释义,这样的阅读使我感到轻松、有趣,而且使我受益匪浅。……请相信,字典是最有意思的书之一,尽管它缺乏情节且主题散漫。”(《文学创作手册》,第38~39页,敏言编译,中国国际广播出版社)。这三个材料组合起来我想说明一个这样的最基本的写作常识:

写作就是写语言。语言要想表达得生动、丰富,必须掌握自己母语最基本数量的词汇。而怎样掌握自己母语的大量的、难以计数的词汇,应该说各人均有各人有效的方法。田中角荣的方法是以“破釜沉舟”的方式读字典、背字典、撕字典;《文学创作手册》的作者则是以快乐的方式、把字典当有趣的书读。艰苦地读也好,快乐地读也好,他们每个人都以掌握最大量的母语词汇为目的。我们不一定要学田中角荣那种“撕字典”的方法;也不一定学得来《文学创作手册》的作者那种把枯燥的字典当作有趣的书来读的方法。但我们从中要学到的最根本的写作要义是——要找到一种最适合自己的、最有效的学习母语词汇、掌握母语词汇的方法;要给足时间、下足功夫来学习词汇,正像给足时间、下足功夫读自己最喜欢的文章一样。

据语言学专家研究,汉语的最常用的高频字有3800多个,如果能认、能用3800多个常用的高频字,那么当代汉语的语言材料就有99%以上的内容没有阅读障碍了(详见苏培成著《一门新学科:现代汉字学》,语文出版社,第9页)。能认、能用3800多个汉字并不难,在初中三年级前,就可以完成这个学习目标,而能否用3800多个高频字来组成20万个以上的汉语词汇则可能因人而异了。用什么学习方法来使自己的组词方式有成效、有突破、有风格个性呢?多读,特别是多开声读,这是一个最基本的方法;多用,多试验,努力地、有创造性地组合一些“陌生化的新词”,这也可能是一种好方法;利用特定的电脑软件、汉语输入法软件来琢磨、体验电脑储存的无数新词,这更可能是一种新方法。

我有一个同事有这样一种知识结构:本科学英语,硕士学新闻,博士读中国哲学,博士后搞华人经济研究,现在他经常去国外用英语给外国人讲中国的传统文化和中国的宗教。他有一个别人很少知道的读书习惯——每天晚上临睡前都要读一段英文原著。他说,如果长期不用英语,可能会使我的英语词汇量和英语能力下降、衰退。我还有个同班同学,上世纪80年代时,他为了考研究生猛攻英语,每天在墙上贴着的白纸写下100个自己已掌握的英文单词,他坚持每天写一行(每行有100个),连续写上三个月,临考前他不就累积掌握了9000个必须掌握的英语研究生考试要考的单词了吗?我用这两个材料是想说,每个人学语言、掌握词汇确实有自己独特的一套,最关键的问题是,你找到了自己的方法,你坚持了自己的方法没有?一种刻苦的“不到黄河不罢休”的主观能动性你调动起来没有?

回顾我自己学习语言、掌握词汇的方法,确实需要用先进的写作理论改进一下。我读书时,常常是手里拿着铅笔,遇上让我心动、眼亮的新词汇时,我会情不自禁在词汇下又圈又点。圈点某些词汇会加深我的阅读印象,反复圈点了相同的新奇的词汇后,它们开始在我脑海里形成词汇的模型了。但总起来说,我的词汇学习时间不够,很少做重复的阅读工作,这肯定会使我的词汇较为贫乏。如果在一本20万字的书的写作中,某一个词汇、某一种组词的形式出现过5次以上,那就是典型的“捉襟见肘”、典型的写作词汇量不够了。

二

我们现在来大声诵读下面的散文诗,注意作品中我打上着重号的词组和语言。

《秘密》(耿林莽):“雪来到人间的时候,脚步轻轻。/ 像湖水那样清澈,梦一样安宁;少女的肌肤那样润洁,白鸽的羽毛那样纯净。/ 雪来到人间的时候,正黑夜,人们已经安寝。/ 在无人行走的柏油路上,我走过去,留一行浅浅脚印。绵密的雪花,匆忙赶来,又把它填平。/ 就像初恋的少女,怀着难言的羞怯,敛起那看不见的笑纹。/ 这是个秘密,埋藏得很深。/

当我们出声反复吟诵上述短文时,我们可能感觉到了,这篇作品的韵味之一是在每一个散文诗句的尾部。作者在写作时无论是自觉的,还是不自觉的,他都安放了形容词(轻轻、清澈、安宁、润洁、纯净);或者安放了动词(安寝、填平……);还或者安放了名词(脚印、笑纹)。无论是形容词、动词,还是名词,这个中心词都是这个散文诗句中最重要的信息或最新鲜的信息。这是当代语言学研究的一个重要的成果,语言学界将上述现象称为“尾焦点”和“尾重点”(end_weight。详见《现代读写说》,中山大学出版社2000年版,第29~39页)。你再反复吟诵,你可能还会获得这样的语感:如果在句尾安放动词,整个句子色彩亮丽,写作者那种独特的艺术感觉和生命体验得到了一种安定和强调;如果在句尾安放名词,整个句子端庄稳重,显现出一种安定、沉稳的语调。这些语感的产生获得了汉语认知实验报告从心理语言学角度的支持。有实验表明:对汉语的诵读理解不能在阅读者接触到个别词汇时立即进行,而必须采用暂时储存的方式,直到词组或句尾出现才能开始理解加工(详见《现代读写说》第33页)。明白了这个道理后,我想告诉大家的是:在学习写作、开始起步炼铸汉语句子时要比较多地关注“中心词殿后”的语言现象,注意由此归纳总结“中心词殿后”的几种语言模型,并开始实施将中心词安置在句末的训练方案。

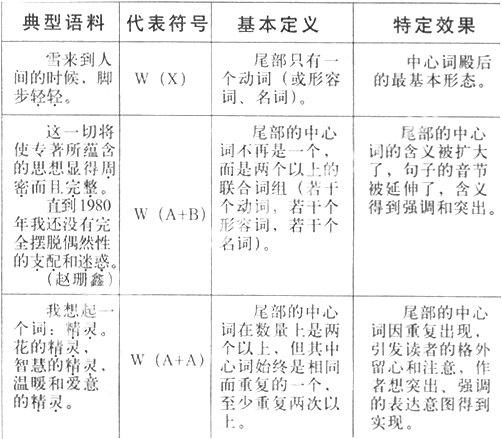

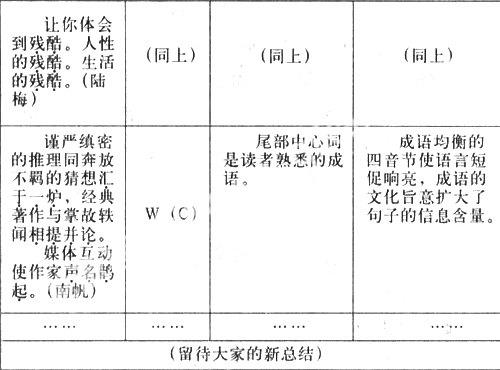

我先用一份简表将“中心词殿后”句型的常见样式表述如下:

W(X)、W(A+B)、W(A+A)、W(C)是四种常见的“中心词殿后”的语言现象,你可以从中获得“诵读重音在后”“中心信息在后”的语感现象。这将给你一个这样的提示:当你在默读自己最喜欢的文章时,内心默读语言的视点要更多地落在句尾的中心词上;当你开口大声朗读自己最喜欢的文章时,加重和强调的语音要落到句尾的核心词上;当你在写作时就要注意将重要的词语安置在句尾合适的位置上;当你在修改自己的、别人的文章时,句尾的关键词也正是你要特别留意的地方。

现在根据四种“中心词殿后”的语言模型可以到课程网站(www.hwxz.com,华文写作在线)里阅读更多的材料(如《一世情缘》等),在你训练和阅读的过程中,是否发现有上面还没有总结出的新的语言模型;如果发现有,请你用新的符号来命名它,用你找出的语料去证实它,用自己写的论证语言去总结它。