第四讲:从陶、甲骨文发展起来的汉字文化

2009-07-01余志鸿

余志鸿

最早的人际传播行为肯定是简单的口语、大量的身体语言以及直接的“言传身教”。正是语言这一特殊的符号促使了人类组织的形成、扩大和完善,使人类变成社会化的动物,变成由文化来支配而不是像动物一样受本能支配的生命体。当原始文明在中华大地全面开花时,我们无法想象他们说的是同一种语言,也无法想象他们本来就是同一人种。那么是什么力量使活跃在长江流域和黄河流域,以及其他地区的原始人群联合到一起,形成更大更有效的组合呢?毫无疑问,唯有语言才使人从个体的自我感知融入族群的生存环境,成为让族群保存种姓、让后代传承经验的能力。

自古以来,汉语就是一种混合语,我们现在还能从古代文献《尚书》《诗经》等著作里,发现既有与藏语同源之处,又有与阿尔泰语同源之处;既有藏语的复辅音结构,又有阿尔泰语的元音和谐特征,也有南岛语的许多对应词。语言以其非暴力的方式传播文化,但在相当漫长的历史阶段里,华夏族只有语言而没有文字。单凭口、耳进行交际有很大的局限性,因为声音一发即逝,受到时间和空间的限制,“不能传于异地,留于异时”。于是有了产生文字的需要。最初的文字大概跟原始华夏族的图腾和巫术文化有关,其表现主要如下:

(一)文字符号中的图腾信息。图腾文化贯穿着生殖崇拜和英雄崇拜,最好的例证就是“每”字的来历和美的概念的形成。“每”在甲骨文里是个象形字,下边是“母”字上边是动物的两只角,像一位乳房发达而已经生育的女子,戴上了神圣的图腾标志。这是母系社会最崇高的荣誉,是美的体现。到母系社会后期时,男性在部落生涯中起的作用越来越重要,于是出现了另一个“美”字。“美”的下方是一个魁伟的男子,上方是动物羊的图腾。我们知道炎帝为姜,姜姓部落是发明驯化羊以牧羊人为主的狩猎民族,把“羊”作为图腾是十分自然的事。如果说“每”象征母系社会阴柔之美,那么“美”象征父系社会阳刚之美。文字的古老形式说明“美”的概念来源于图腾。“每”和“美”之所以要以人为基础,因为作为部落的祖先或神话的英雄,就是一种人神同形的力量,一种通达神灵的智慧,一种神秘知识的拥有者,是图腾崇拜的对象。因此,原始华夏的“美”(每)已经不能单纯从文字学角度去解释它。

(二)实物文化中的图腾信息。已发现的新石器时期文化遗址有7000多处,出土了亿万件考古文物,我们大致可以从中了解原始文明曾有过石器时代、玉器时代、铜器时代和铁器时代,其中大量器具相当精致和“豪华”,而且一点也不实用。我们完全可以相信,我国石器时代和玉器时代彩陶的样式或上面的纹饰正是图腾标志。有的能轻易追溯到它的原型,有的是人和物的互渗形态,有的经过简化已接近于抽象符号,在原始崇拜的象征中透露出我们的祖先强烈的表现欲望。我们与其说它们是图腾标志,不如说它们是高超的原始艺术。图腾文化展示了原始巫术和艺术的高度结合。

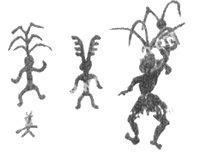

(三)人体活动中的图腾信息。人体系统与图腾关系最突出的活动是祭礼,从出土文物和墓葬情况来考察,原始人相信人死后灵魂是不会死的,它将脱离肉体而生活在另一个世界,甚至还能对活着的人进行监视和赏罚。所以原始祭礼除了祭拜天地、日月和祖先、神灵外,就是对鬼进行祭祀,在人死后举行的葬礼中尤为突出。在1987年5月,河南濮阳西水坡发现一处距今4510年前的仰韶文化遗址,其中心为“蚩尤真身”大墓,左右两侧用蚌壳精心摆塑一龙一虎,正是以龙虎为图腾标志的葬礼;显示了墓主是龙族和虎族联姻集团的领袖身份。

在图腾文明进程中,巫术活动起着很大的作用。

(一)祈求巫术。祈求神灵的庇护,以求获得丰收、征战胜利或人身安全等,是原始巫术的本来目的。“祈求”寄托着人类美好的心愿,祈求巫术通常表现为隆重的祭礼。礼(禮),从示从豊。豊,古代举行祭祀行礼的器具。“礼”的原意就是把祭祀的贡献放在陶器等容具里,奉献给神灵的意思。原始的“礼”乃原始部族成员之间实行最大规模交际的神圣手段。

(二)接触巫术。接触巫术是通过一定的媒介达到巫术的目的,相信凡是接触过的事物在脱离接触后仍会继续发生相互作用。许多岩画中的动物被原始人用赤铁矿粉涂抹,因为他们相信死亡与红色(血)有关。古代祭祀用的钟要用牲畜的血涂抹,就叫“衅钟”。另外,出土文物中经常发现有男性生殖形象或女性裸体形象,这便是全球性的接触巫术的产物,象征着人类自身的繁殖和大地的丰产。原始人相信只要人接触过的事物就具有巫术的力量。至今我们还能看到在现实生活中原始接触巫术的残余形式:把病人的药渣倒在路上希望行人踩踏,把病人的疾病带走;对岳庙中长跪的秦桧吐以唾液,唾液的魔力将使这卖国贼永世受罚,比比皆是。

(三)语言巫术。用语言实行巫术恐怕在语言产生的一刻起就有了,它来源于原始人对语言神秘力量的崇拜。语言巫术的传播形式有两种,一种是诅咒,一种是禁忌。前者是希望通过语言得到预想的结果;后者是不说某些话以避免招致于己不利的后果。执行诅咒的人在上古称为“祝”,“祝”字从示从人从口,像一个人跪在神坛前,张大了嘴在祈祷。孔子的弟子子路死了,他大声哀叹说:“噫,天祝予!”(哎呀,上天要诅咒我哪!)《诗经》里多处提到“祝”如《大雅·荡》:“侯作侯祝,靡届靡究。”国王和大臣相互诅咒,造成天下大乱。写着祝词的木版称为“祝版”,与神灵交流的地方叫“祝祠”,实行诅咒的司仪是“祝宰”。今天社会走向高度文明,即使谁也不会真正相信语言巫术的力量,但是我们仍然可以到处看到和听到诅咒的语言现象。

(四)筮占巫术。吉凶祸福,是人类对自然现象和社会现象因果关系的基本认识。原始人极其希望了解吉凶祸福发自何人,来自何方,但是由于认识能力十分低下,对客观规律不可能掌握,于是就寄托于筮占。先秦古籍记录有大量关于占星、占梦、筮卜的事例,有人对《史记·天官书》记载的占星内容做过统计,共有17类321款之多。作为中国古文字发端的甲骨文卜辞便是筮占巫术的证明。

在文字产生前,人类曾经探索过实物符号、结绳符号、契刻符号、图画符号。图画记事是很重大的发明。近年发现的纳西族《白蝙蝠经》就是典型的图画文字了,它完整叙述了纳西族人民流传的创世神话。例如画有一只船,船上站着两个人,一个戴着帽子,一个不戴帽子,嘴里吐着气,好像在说话;船上还长着树木。经文的意思是:在人众物丰的大地上,圣者与智者在商量着。船表示大地,戴帽子的表示智者,不戴帽子的表示圣者。记事图画能表示复杂的意思,人类从记事图画和记事符号中得到了启发,使图形简单化、线条化,使它们的意义明确化,使它们与语音联系并固定化,这样终于创造出了最早的象形文字。在出土文物中发现的古文字表述的大多是原始崇拜物(日、月)、原始部族“族徽”的图腾物(鸟、鱼)、人体感知功能的部位(手、目)、生产的主要工具(斤、锛)等,说明文字创造的动力首先在于自我认知的需要。这种对外在世界命名的冲动,正是人类协调群体行为和表达喜怒哀乐感情的基本倾向。

在远古,人们创造文字的时候,显然以形表义是主要特征,如月字作D,像半月之状;人字作λ,像侧面看的人形;山字有巅峰之形,等等。稍复杂一些的表动作意思的字,就用两个或三个图形组合起来,例如两手相合状的“共”,两足相错前行状的“步”,执鞭赶牛状的“牧”,人在树下的“休”,用手把肉放到祭台(示)上去的“祭”等。进一步又有了表示感情和联想的字,如三条鱼在一起的“鱻”,使人联想到“鲜”;三条牛在一起的“犇”,使人联想到“奔”;三只鹿在一起的“麤”,使人联想到“粗”等。表示比较抽象的意义时,人们发明了一些记号,如在“木”的下部加记号,表示树根(本);“木”的上部加记号,表示树梢(末);给“女”胸口加两点的记号,表示开始哺乳(母)等。这就是我们祖先的伟大发明,利用象形、指事和会意的方法来使图画记事演化为文字。但是上古字少,跟不上语言发展的急剧变化,往往一个字作多用或同音借用,也就是说使汉字符号绕过拼音化道路,形成以形表意兼表音的独立系统。汉字的造字方法,后来被班固、许慎等学者归纳为“六书”。汉字是汉民族集体的创造,汉字千百年来活跃在中华民族的文化舞台,它不仅传播着传播者的意义,也传播着自身的意义以及自身之外的意义,同时给人们提供无限想象的空间。

汉字完全不同于拼音字母系统的文字,它即使不进入语流,不直接参与交际方式的外部传播系统,一个一个“字”不必依赖于音声,也能从多方面传递信息。关于这一点,可以从四个方面得到证实。

1.汉字突显着汉人对已有知识、观念、思想的“复制”,尤其一些涉及人类思维过程和人体器官运动的汉字。我们先考察“心”部的会意字:“息”字表示呼吸,是心(古人以为呼吸与心有关)与鼻子(即“自”字)相通;“思”字表示思考,是心与大脑(囟门)的沟通;“忘”字表示心中失去(即“亡”)原有的东西;“德”字表示心有所得;“性”字表示从内心产生的本性;“意”字表示心中的思想转化为声音;“懑”是心中益满而烦闷的表现;“懈”是心中松懈的表现,等等。这些与心理思维有关的字,都是人的自我意识的归纳。

2.汉字深刻反映出汉人的感情和复杂的心理过程,因此它们居然不必进入“句”,也就是说,它们随着人类倾诉本能的发动,可以“个体”地体现其传播意义。汉字中有相当一部分字是内省活动的表述,如“梦”字在甲骨文里像一个人睡在床上以手拭目,表示寝有所见;“善”字像双手捧羊肉进口以示味之鲜美,表现对事物的赞赏;“患”字好像忧虑穿心,“愚”字则表示一个人的心像猴子(“禺”是猴类动物)一样愚笨等。这些字反映的都是个体心理感受,把自己作为认识的对象。在创造这些字的过程里人认识自己,拥有自己的观念,与自己进行沟通或传播,汉字的形意结构特征更强化了这种功能。

3.成平面组合,审美心理强。原始汉字从图形到具象性方块组合,又经过多次改造加工,成为具有美感的方正平面。根据一般几何学原理,面比线贮存的信息要多。故而汉字的易阅值和辨误率要高于线形文字,也锻炼了汉人的散点思维能力。尤其它的方正的布局,与散点透视的审美心理完全相协调,于是演化为中国特有的书法艺术。汉字本身所蕴含的丰富的原始文化信息和我们祖先的审美观念,在现实交际中基本上已经不起作用。但是,我们只要追溯汉字的初始形态,也就能追溯华夏民族祖先的自我意识。比如:“美”和“每”反映原始人的图腾美,“好”和“姼”是生育美,“善”和“良”是口味美,“精”和“菁”是植物美,“翠”和“雅”是鸟兽美等。

4.汉字的字形是华夏族文明发展的投影。为了创造每一个汉字,我们的祖先都花了很大的工夫,仔细地观察事物,努力去捕捉事物最本质的特征。比如原始社会还没有发明镜子,要照看自己的形象就必须到河边上去,这样就造了一个“臨”字;后来发明了陶器,只要把水放在盆子里照看,不必到河边去了,于是造了一个“監”字;到青铜器时期,发明了铜镜,“鍳”字便造了出来。比如“碗”也有这个过程,历史上曾经有过“椀”字和“盌”字,以及“缶”字旁的碗和“瓦”字底的碗。说明中国特色的碗曾经有过木制、陶瓷制的。它们无疑是华夏文明的历史投影。

事实上汉字中华夏族的古老文化信息,远不止于此,汉字可以骄傲而无愧地说是华夏上古时代文明的象征。我们仅以汉字中的“玉”字看,发现远从黄帝时代就开始传播着世界上独一无二的玉器文明!据统计,收入《说文》玉部的字有140个,其中专名24个,一般玉器34个,祭祀入朝玉器5个,治玉动作5个,有关玉事18个,似玉之石或珍宝53个,以玉事神的1个。仅此足以说明华夏族玉文化蕴含的广博和深厚。玉,在上古不仅是兵器,还是生产工具、礼器和王权重器。汉字所展示的玉器文明已经超越了彩陶礼器,也超越了青铜礼器,物质与精神的双重复合发展,而且在材质上也已经达到了“心态”层次的文明。无数出土的玉器墓葬品,也充分证实了这一点。