出喀什记

2009-06-14周宇

周宇

无法慰藉的乡愁

艾克拜尔最近一次打电话回家时得知,位于恰萨老城深处的老房子或许保不住了。他有了一种无法回到家乡的感觉。

他想起一位祖居被拆的老人家,老人时常从郊外的安置小区回到老屋的位置,看着自家的房子变成了商铺,无声饮泣。

艾克拜尔的中学时代像是生活在中世纪:斑驳的土墙,盖着褐色头盖的妇女,老者雪白的胡须,清真寺里阿訇每天5次悠扬的唤礼声。这样的画面,以后即使在电视上,艾克拜尔也只是偶尔看到。

1997年,艾克拜尔中学毕业后到首府乌鲁木齐读预科。乌鲁木齐被他称为是“世俗之城”。

来自喀什的艾克拜尔有些瞧不起北疆的同学:他们的信仰远远没有自己坚定。顺应潮流的同学们对此并不在乎。

不过一些年长的人还是对艾克拜尔有特殊敬意。他们有时会问艾克拜尔,某件事情或某个仪式,如果在喀什将会如何举行。

艾克拜尔曾经带两个北疆的维吾尔族同学去喀什老城旅游,两个同学被铜匠、铁匠铺传出的叮叮当当声,以及热闹的巴扎震惊了,他们从来不知道维吾尔族有这么多独一无二的东西。

一年后,艾克拜尔考上了北京的大学。每个周末,他都会去清真寺做礼拜,和阿訇交谈,听阿訇讲解经文。有时候,他会试着叫上其他维吾尔族同学一起去,但并不是每~次对方都愿意。

如今,艾克拜尔是北京一家外企的优秀员工他的工作与新疆或是维吾尔族没有任何联系。

选择在北京而不是回到家乡,并不是因为某种梦想或是自己特别优秀。艾克拜尔在乌鲁木齐和喀什都努力找过工作,但找不到。他不得不彻底放弃新疆,干脆留在内地和内地大学生一起竞争。

艾克拜尔如今和同事们相处非常融洽,这也是他认为在新疆难以获得的。“在这里没有人管你是哪个民族的,只看你有多大的能力。”

艾克拜尔兢兢业业的努力赢得了同事的尊重。一些同事问他:都说维吾尔人很野蛮,你怎么看上去一点都不野蛮呢?

艾克拜尔只能苦笑:有空了大家还是抽时间一起去新疆看看吧,看看我们到底是否野蛮。

艾克拜尔至今遵循喀什老城孩子的传统,绝不抽烟喝酒。这令他不得不回避大多数应酬。那些回避不了的应酬中,艾克拜尔也会坚持不饮酒,并且只吃素菜。

工作的繁忙令他无法像学生时代~样在周末按时去清真寺。只得抽空在家里做礼拜。

找女朋友也是难题。身边同族的人太少,女孩就更少。艾克拜尔的家人曾经考虑让他从新疆带个女朋友到内地来,但他怀疑女孩是否能够适应北京的生活。

闲暇时,乡愁折磨着艾克拜尔。如果现在的工作是在喀什,能够每天在父母的眼皮底下上下班,该多幸福啊。他只能很快地安慰自己,时代不同了,全球化浪潮下,大家都在漂泊。

艾克拜尔目前还没有回家乡的打算,事实上,家乡已经迅速地逝去。

工作期间,艾克拜尔回过新疆,去了库尔勒和阿克苏。发现和内地城市没有区别,完全找不到家乡的感觉。

假期回到喀什后,所见也面目全非。

小的时候,受尊敬的阿克撒卡勒在巷子口摆个糖果摊,一群大胡子长者时常坐在糖果摊旁边聊天。长者和糖果,成为艾克拜尔最美好的童年记忆。但在数年前,糖果摊消失了,巷子口成了繁华街道的一部分。

即使是在老城,人们的信仰也不如从前。儿时的玩伴告诉他,现在去清真寺的人有所减少。清真寺里会详细记录每一个来做礼拜的人,领工资的阿訇也说了太多宣传政策的话,

另一个叫艾克拜尔接受不了的细节是,清真寺里到处挂满了标语。

不愿透露姓名的研究者称,他在喀什一座清真寺里一次见到过14个标语,从民族团结到计划生育,无所不有。研究者想要拍照,却被阿訇一把抓住并坚决阻止。

艾克拜尔感到困惑:在内地,反倒可以更随意地去清真寺做礼拜或是听阿訇讲课。

不愿回乡的根本原因还是自己。“心野了。”艾克拜尔说,他和父母有了巨大的观念鸿沟。父母希望在老城里永远地生活下去,艾克拜尔却想见识更广阔的世界,而不是在巷子深处一成不变地生活。

回归宗教

2000年,曼苏尔刚刚从喀什到乌鲁木齐读书,曾在公交车上被人误以为是小偷,纷纷躲着他。经过来自北疆的同学提醒,曼苏尔得知,自以为干净整洁的南疆穿法,在乌鲁木齐却很乡气,只有以偷抢为生的“巴郎子”会这么穿。

尽管不是出生在老城,曼苏尔从小的生活环境仍非常传统:学校里女教师戴头巾,男教师大胡子,9岁以上的女学生戴着头巾,长裙垂到脚踝,男生不敢喝酒抽烟。

班上男女生几乎从不说话,女生看到男生在聊天,会自觉地绕开走。

初中时,在路上看到内地来的女人穿着紧身牛仔裤以及露肩的短袖衫,同学们感到不可思议。会有人跟在后面骂,甚至扔小石子

老城区里的同学更加传统,他们一般较早地结束学业。男孩大多跟着家长做生意,女孩会较早嫁人。曼苏尔上高中时,他的一位16岁的初中女同学就结婚了。

到乌鲁木齐之后,曼苏尔像到了一个完全不同的世界。

与车站、清真寺、农村的墙上到处都是标语的喀什相比,乌鲁木齐街头的标语少了许多。反恐、民族团结、打击非法宗教等政治话语瞬间远去,像北疆的学生那样自在生活才是当务之急。

在北疆同学们的指点下,曼苏尔很快改变了服装和生活方式。抽烟、喝酒、弹吉他、通宵不睡。曼苏尔觉得,自己终于找到了上大学、大城市、长大的标志,

变化的不只是自己。那些一起从喀什来乌鲁木齐的女生,再回喀什时,个个穿得像外国女郎一样时髦,来时的头巾已不见踪影。

乌鲁木齐的都市生活令曼苏尔大开眼界,也让他原本优秀的成绩一落千丈。曾经的努力学习改变维吾尔族命运的梦想灰飞烟灭,就连毕业证也险些没有拿到。

2005年,曼苏尔回到喀什并一度失业。此时的喀什已经不再是曼苏尔中学时代那个保守的城市。迪吧,慢摇吧开始普及,年轻人抽烟喝酒随处可见,甚至有人抽大麻。一些中学男生躲在厕所里抽烟,女孩子则戴着头巾走出家门,摘下头巾走进迪吧,换了衣服玩耍,喝得醉醺醺出来再戴上头巾回家。

曼苏尔到高中时,才第一次听说艾滋病。等他回到喀什,防止艾滋病的宣传画即使是在老城里也可以看到。

一些朋友失业,一些朋友做小生意,大家每隔两三天就聚会,喝酒抽烟,不谈理想,不做礼拜,说得最多的是无聊的电视剧。一个同学的爸爸向他抱怨管不了自己的孩子,还得为孩子在迪吧玩耍买单。

2008年5、6月间,为迎接奥运会,内地众多城市的维吾尔人被遣返。这令喀什街头的小偷顿时多了起来。

他们大多留着长长的“成龙头”,穿着西装和运动鞋,游荡在街上。曼苏尔讨厌这些去过内地就以为自己厉害的人。“别以为这里是内地,这里是喀什老实点!”曼苏尔曾经在大街上教训他们,身边的其他喀什人也围上来帮他说话。

眼看着曾经的信仰之城变得模糊,曼苏尔感到迷茫。此时,长期的烟酒以及不规律的生活让他的身体状况变得糟糕。

这令他回忆起小时候曾经害怕过的阿訇,阿克撒卡勒,他们曾经不断地教育曼苏尔,要记住真主,不要抽烟,不要喝酒,要做有信仰的人。

曼苏尔决定恢复到自己幼年的时代,按照严格的穆斯林来要求自己:每天按时做5次礼拜,拒绝烟酒,保持规律的生活。

曾经希望用现代文明和技术令维吾尔人更加强大的曼苏尔,开始认真研究伊斯兰教,从中汲取智慧和道德。

本地清真寺的阿訇令曼苏尔失望,他们常常在做礼拜之前宣传政府的政策,大谈民族团结、反恐维稳或是计划生育。曼苏尔认为,清真寺是真主安拉的房间,不该在里面讲太多与真主无关的话。

一些人和曼苏尔一样对此反感,甚至不去清真寺而干脆在自己家中做礼拜。另一些朋友则和曼苏尔产生了争执。一位朋友说,他所在的农村农民文化程度低,很多好政策都是阿訇在清真寺里面告诉农民的,农民们对此很高兴。比如种什么样的农作物政府会给补助。

曼苏尔如今时常在网上收看圣地麦加做礼拜之前阿訇的教诲。对信仰的坚定让他有一种崇高感,认为自己是一个高贵的人。

曼苏尔发现,身边回归宗教的人在逐渐增多。只是很多人回归宗教的目的要更实际:孩子越来越难管了,回归宗教,或许能将他们从娱乐场所中争夺回来。

世界上最大的城市

艾合来提至今坚持认为,喀什是世界上最大的城市,即使是在他周游全国、在北京求学多年之后。

艾合来提出生在南疆的农村,从小就生活在对喀什的无限想象之中。大人们提到喀什,并不直接说名字,而是说“城里”。去过喀什的孩子,回来后告诉没去过喀什的艾合来提,喀什太大了,如果不紧紧抓住大人的手,就会走丢。

1980年,11岁的艾合来提第一次跟随爸爸去喀什,在这里,艾合来提同时见识了现代与古老。

艾提尕尔清真寺门口,几个同龄的孩子戴着花帽,穿着西装,用尊称“您”和艾合来提打招呼,而不是和他打架。

这让艾合来提震惊。在家乡,只有60多岁的人才会戴花帽,只有特别有钱的人才会穿西装。在喀什,却能集中在一个孩子身上。

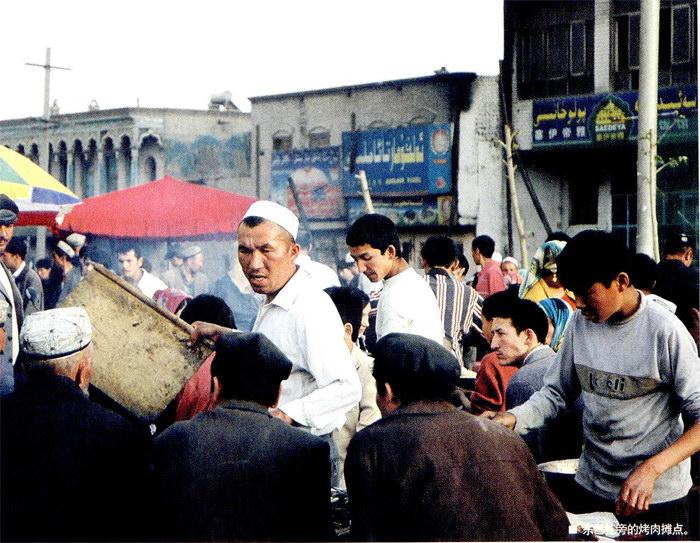

艾合来提跟着父亲来到艾提尕尔清真寺旁边一条繁华的街道。这条街在艾合来提看来,简直是手工艺博物馆,就连花帽的式样,都比乡下多得多。透过烤羊肉的烟雾,艾合来提看到妇女们戴着厚厚的头盖,惊讶地问爸爸这些人怎么这么奇怪。爸爸说,这是伊斯兰教的传统。

艾合来提的父亲又将他领到了老城巷子里的朋友家,让他站在生土房子的天台上欣赏整个老城。迷宫般弯弯曲曲的老城小巷,令艾合来提产生神秘的畏惧,又含着憧憬。

回到乡下,艾合来提向人请教他在喀什见到的奇异景象。包括厚厚的头盖。家乡的百岁老人告诉他,即使在100年前,本地的女人也不戴头盖,但喀什是“大城市”,所以要戴。

中学毕业后,艾合来提考上了北京的大学。喀什成了他上学的出发站。父亲每年要在喀什将他送上去乌鲁木齐的汽车,然后再从乌鲁木齐坐火车去北京。

一次次流泪告别父亲,喀什成了艾合来提最忧伤的地方。这种忧伤在父亲去世后变得更加强烈。

艾合来提在北京得以大量阅读汉语世界和英语世界的作品,认识到维吾尔语文学的贫瘠,立志做一个革新维吾尔语文学的作家。

此后艾合来提曾向家乡的维吾尔语写作者介绍解构主义、结构主义等新的文学思潮但在新疆,他遭受的批判通常多于赞扬

普通文学爱好者大多欢迎艾合来提介绍的闻所未闻的新鲜事物。直至今日,一些文学青年熟知的作家依然是茅盾、舒婷,艾青,他们热切想看到的,是张贤亮的著作,至于余华,则完全不知道

引进新鲜事物的同时,原有维吾尔文化的消亡同样令他担忧。

艾合来提的儿子在双语小学里读书他发现儿子在学习了一段时间汉语之后开始用汉字的象形思维来理解拼音文字的维吾尔文儿子看到父亲或是自己的名字,只能将其理解为一幅画,而不能理解出其中的一个个字母

艾合来提惊讶不已。由于双语小学3年级之前没有维吾尔语课程,艾合来提送儿子去一个老师家中学习维吾尔语字母但他遭到了老师的拒绝,老师说,如果他私自教授维吾尔语,将会被开除:

无奈之下,艾合来提只得自己在家教儿子学习维吾尔语字母。

艾合来提对双语教育的担忧和反对并未得到一致的支持。家乡的一位文学上的好友,就坚定地支持双语教育。好友如今和上小学的儿子一起学习汉语,并羡慕艾合来提可以自由地阅读各种汉语书籍,眼界开阔。

2003年,艾合来提再去喀什,正赶上喀什拆迁。艾提尕尔清真寺附近,艾合来提的父亲曾经带他登上天台,瞭望老城的生土房子被拆除。

这令艾合来提伤心不已,艾合来提在散文《喀什,我的眼泪》中说,父亲去世后他拼命想记住父亲的样子但实际上是越来越模糊喀什也是一样,随着生土房子的轰然倒塌正在无法阻挡地远去,直至被遗忘

伤感之余,艾合来提没有太多的惋惜,在他看来,维吾尔族本身就是一个容易接受新鲜事物的民族,也是注定会被现代化浪潮快速改变的民族,从历史上看,维吾尔人也曾经信仰过萨满教、摩尼教,佛教、伊斯兰教等多种宗教。

艾合来提认为,维吾尔文化传统慢慢对现代化让位,就像语言、风俗的淡化,是不可避免的。“老城应该作为文物保留下来,但仅仅是文物,对维吾尔人的文化现状并无多大意义,也不可能作为以后维吾尔人文化思维的框架。

尽管在他的心里,喀什还是那座世界上最大的城市,大得容易迷路。