一幅金代农村集镇的生活画面

2009-06-03王利彬王龙正

王利彬 王龙正

2006—2008年发掘的河南叶县文集遗址,是我国南水北调中线工程的一个文物保护工作项目,是我国第一处经过长时期大规模发掘的宋元时期的乡村集镇类遗址。该遗址位于淮河的二级支流——澧河北岸的一个码头旁边,是宋金对峙期间金朝农村的一处较大型集贸市场。这里出土的大量瓷器,铁器、陶器、铜器等物品,无不展示出当时的社会生产与社会生活以及商品流通的方方面面。可以说,该遗址是反映当时民间商品贸易往来的最好的实物见证,是宋金时期社会状况的一个缩影。

文集遗址发掘面积计有11650平方米。共发现各类遗迹1470多个,计有大型建筑基址、房基、灰坑、窖藏坑。灰沟、道路、地灶、火池、砖池、水井、地道、墓葬等。其中较为重要的遗迹,应是5座保存较好的较大型房基、4个存留瓷器数量较多的窖藏坑、1个埋藏有一大缸铜钱币的窖藏坑等。这个遗址在年代上纵跨唐、五代、北宋、金、元、明等六个历史时期,尤以金代至元代的文化遗存最为丰富。由于该遗址的学术价值较大,被列为2007年中国重要考古发现之一,2008年河南省五大考古新发现之一。

一条繁华的商业街的变迁

文集遗址中部自西向东横贯一条宽阔的街道,近五米的道路上铺有约2米厚的数十层沙石。这些沙石显然是在相当长的时间内,因为下雨或其他原因而依次铺垫上去的。这条街道向东通往叶县县城方向,向西通往鲁山、宝丰县城方向,街道中段向南分出一个叉道,直通澧河码头,舟船辗转运输货物可达淮河两岸其他许多地方。可以看出,这个集镇的水路与陆路交通都十分发达与通畅。就其整体布局来看,遗址是以这条街道为中轴,街道两旁依次排列分布着鳞次栉比的住家与商店。商店类房屋基址,由于年代的差异其建筑形式也太不相同,从早到晚大致可分为简易草棚式、单间式、连间排房式、庭院式等四种。从发现的砖、瓦、瓦当等建筑材料来看,这些房屋基址至少有一部分是瓦顶砖墙的高级别建筑设施。十四眼水井是解决店铺等住户用水的重要来源,计有土壁式与砖壁式两种,其深度一般在6—8米。在街道两旁的一些房屋基址内地灶很多,其中有两个形制很大的灶坑位于同一间房内,南北相邻而建,很显然远非某一家族所有,而应是商品街的对外营业的某一家饭店所用。

这条商品街在唐代以前还是一块有好几道排水沟的农田,唐代始有二条小路与大面积的硬土面,可能已初步形成了小村落。大约在北宋时期这里形成了青灰色垫土层。首先在上面生活的人们是一些商贩,他们大都是用木桩栽在地上,上面搭起帐篷居住或暂住。然后在那里做买卖。到了金代以后,这个商品街逐渐变得繁华起来。

在考古学上有一个惯例,即隋唐以后的遗址,只要不是都城者往往不进行较大规模的发掘,过去所发掘的大都是瓷窑遗址,是商品的生产领域。叶县文集遗址是我国第一个进行大规模发掘的民间商业街遗址,它所反映的是商品销售领域的状况。

在这个废弃的商业街上,遗留下最多的生活垃圾除了砖瓦就是瓷器残片。据初步研究发现,它们分别来自河南的诸多瓷器窑口。据不完全统计,主要有磁州窑系的临汝窑、内乡邓州窑、禹州钧台窑、下白峪窑、郏县黄道窑、鲁山段店窑、汝州张公巷窑、巩义黄冶窑、福建建窑等。除此之外,河北定窑以薄胎、白釉、模印花纹为主要特征的瓷器残片也偶有发现,但数量极少。更为重要的是,这里还发现了几块烧制非常讲究可能是仿官窑的满釉支烧的瓷器残片。

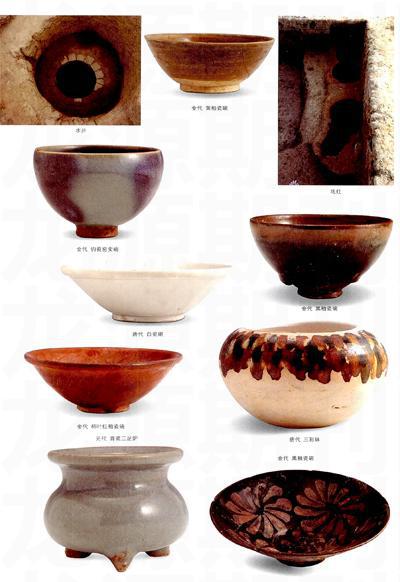

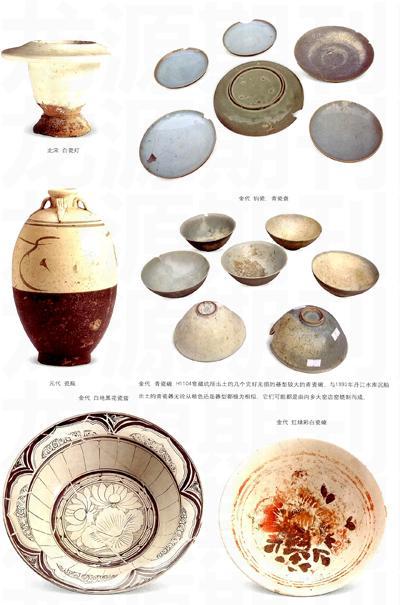

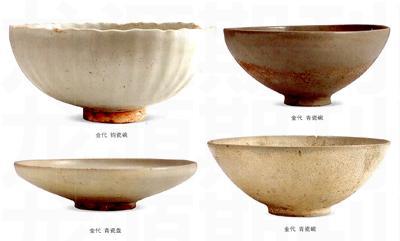

在本遗址唐代地层里,除陶碗之外尚有巩义黄冶窑的唐三彩钵与鲁山段店窑的花瓷;在北宋地层里则出现了一些黄釉瓷器与以仿陕西耀州窑系产品为主的所谓“临汝窑”青瓷器;金代前期,白瓷与黑瓷器占绝大多数,临汝窑青瓷器及其残片也时有发现,金代后期出现了钧瓷器窖藏坑与少量的钧瓷片,以及白地黑花瓷器、红绿彩白瓷器等;元代的白地黑花瓷器更多,有的还有题诗或题字等装饰;明代出现了青花瓷器。

北宋时期,黑釉瓷器即所谓“天目瓷”备受推崇,使用黑瓷逐渐成为一种时尚。本遗址出土的具有“兔毫”“油滴垂流”特征的福建建窑黑釉盏、碗,与河北磁州窑系的五朵铁锈花的黑釉瓷盏,太都可能是分别来自南、北方瓷窑口的产品。

据文集遗址的发掘资料可知,钧瓷器可能是金代出现的一种新的瓷器品种。它虽然是从青瓷器中发展演变而生成的衍生产品,但其釉色较青瓷釉更为明亮,尤其是窑变中略带紫红色斑纹的钧瓷器更加艳丽媚人,赏心悦目。虽然在窖藏坑内出土的钧窑瓷器数量较多,但在整个遗址出土瓷片中却并不多见。这表明当时的民间很少使用钧瓷器,它们可能更多的只是一些达官贵族与富人的时尚用品。

窖藏坑:逃难的人们匆忙间将这些器物埋藏在地窖内,然而,他们往往再也没有能够回来

发掘区内所发现的三十多个窖藏坑,是文集遗址的一大特色。作为当时商店的一种储备仓库类建筑设施,窖藏坑一般都位于房基的范围之内或其附近。这些窖藏坑大都是口小而底大、较为规整,多数是圆形或椭圆形坑,少数是长方形坑,绝大多数的坑内底部再挖一个小坑,或在小坑内或在大坑内放置一个或多个瓷缸,考古学上称之为“子母坑”。

这种地窖式储藏室相当于现在的冰箱,在天气较热或较冷的时候,具有保持恒温效果与食物短期保鲜功能。尤其是小坑中冷藏食品的作用更为明显,譬如在H1104窖藏坑内的一个小坑中放置有一件小瓷罐,罐内放置有肉食类食品,上面覆盖着一个口部朝下的青瓷碗。值得注意的是,在这些窖藏坑中仅存留有器物者就有十多坑,尤其是个别坑内出土的瓷器、铁器、陶器更多。这些器物大都被放置在太坑的底部,有的被放在坑底另挖的子坑内,有的被放置在粗瓷缸内。也有一些窖藏坑内放置有数量不等的铜钱币,另有一些窖藏坑内仅剩下几只或一只粗瓷缸,显然原来存放于缸内及其周围的器物,在最后一次被取出使用后再没有被放回原处。

这些窖藏坑为什么会留下如此多的完整器物呢?推测应当出于同一种原因,也就是说可能源于一次或数次战争。因为在南宋与金南北对峙期间,双边战争频仍,河南南部位于金朝的边境,当南宋军队打过来时,在金朝统治下的这些商家店铺的主人因躲避战乱,被迫逃离家园,匆忙间将这些器物埋藏在地窖内,期待来日回归故里后取出来再继续使用。然而,这些逃难的人们往往在背井离乡之后,由于种种原因再也没有能够回来,致使这些器物保留了下来而无人知晓。因此,河南南部地区出土了一批瓷器窖藏坑,如长葛石固、鄢陵县城关镇、郾城县小赵村等。

窖藏坑H1104出土瓷器数量较多,大多是没有使用过的商品。而窖藏坑H417所出7件钧瓷器则不然,它们出自一个灰坑的中上部,出土时每一件瓷碗、盘的上面都沾有较多的土锈,

并且有两块板瓦竖立于它们的左右两侧,上面再覆盖一块板瓦。推测这应是专门为保护瓷器不被以后的填土砸破而采取的临时措施。显然,这些餐具是没有来得及清洗而被放入灰坑内的,可见其有主人在逃难时的仓促与匆忙。

这些窖藏坑的年代大致属于两个时期,其一为金代中晚期之际,这是一批基本同时的器物窖藏坑,以H444与H417及H687较为重要;其二是金代末期或元代初期,只有少数几个窖藏坑,以H1104最为重要。这些瓷器窖藏坑最主要的一个特征是,钧瓷数量最大,青瓷次之,白瓷与黑瓷最少。值得注意的是,在遗址出土瓷片中是以白瓷与黑瓷为最多,而钧瓷与青瓷则最少。这表明当时钧瓷与青瓷是比较珍贵的,大概是较富裕的人们才能使用的物品,而一般老百姓大多用的仍然是价格较为低廉的白瓷与黑瓷器。大概当战乱来临之际,他们大都选择在他们看来比较珍贵的商品埋藏起来,这就是黑,白瓷器较少出现在窖藏坑的原因。

商品流通领域的重要机构——钱庄

既然是民间商品贸易的集镇类遗址,而作为一般等价物的铜钱币自然是商品流通领域最为直接的反映。由于当时是宋,金南北对峙时期,从多方面来看,南、北方商品流通显然受到了政治因素的影响,民间贸易的渠道似乎并不十分通畅,商品流通大概更多地局限于北方。因为在本遗址中很少见到当时南方窑口生产的瓷器,而这与南宋王朝十分发达的瓷器业是不相称的。

在遗址中发现一个较大的金代铜钱币窖藏坑,这个地点显然应是这条商业街上一家规模较大的银行,也就是钱庄所在地。铜钱被放置在一个大瓷缸内,铜钱上面放置有两三件铁制用具,缸上扣着一只陶盆。据粗略估计,铜钱币的总重量约有800多公斤。除此之外,还有一个距离地表较浅的土坑,其中存有大约100多公斤的铜钱币,应是其主人在逃难时临时埋藏的。它与前文所述的一个窖藏坑内和农具、工具、生活用品一同出土的少量铜钱,应当都是既经商又务农的家庭的储备存款。

在这个商业街钱庄的铜钱币窖藏坑内,有98%以上是北宋的钱币,南宋王朝与金朝的钱币数量都非常少。据不完全统计,已发现有“宋元通宝”“太平通宝”“景德元宝”“熙宁元宝”“崇宁通宝”“大观通宝”等33种,囊括除“康定元宝”“建国通宝”“重和通宝”“靖康通宝”之外的所有北宋铜钱币。辽代只有“寿昌元宝”1种,南宋时期的钱币计有“建炎通宝”“绍兴元宝”“乾道元宝”“淳熙元宝”等4种,金代亦只有“正隆元宝”1种。窖藏坑出土的这些纪年铜钱币与一批保存基本完好的瓷器等,为本遗址的断代研究提供了可靠的宝贵资料。

出土的器物涉及人们日常生活与工作的各个方面,应有尽有,一应俱全

据不完全统计,在出土遗物中完整或较完整的器物计有2300余件。以其质地的不同,可分为陶、瓷、三彩、铁、铜、银、玉、石、骨等九犬类。其中瓷器数量最多,大都是生活用器皿。以釉色的不同,可分为白、黑、青、钧、酱色五种,其中白瓷占绝大多数,黑瓷、酱色瓷次之,青瓷与钧瓷数量较少。据不完全统计,瓷器的器型计有碗、盘、钵、盏、盂、瓶、灯,执壶、尊、盆、缸等器皿类物,此外还有瓷俑、绞胎球、玩具等。就其装饰技法来看,计有模印、刻划、绘花三种,装饰花纹的种类计有三彩、白地黑花、红绿彩、青花等四种。比较典型的瓷器品种有白釉瓜棱盂、葵口碗、菊瓣纹碗、斗笠碗、黑釉凸黄线执壶、三彩枕与灯、白地黑花碗与盆等。

叶县文集遗址所出瓷器大都是民间用瓷,而且没有专门用作装饰的观赏瓷器,但是其中也不乏一些瓷器精品。尤其是几片仿自清凉寺汝窑的青瓷片十分引人注目,另外还有2件满釉支烧的青瓷盘与张公巷窑所出瓷器的釉色十分相似。这些瓷器大都是青瓷器,具有密集的小而匀的开片,即所谓“冰裂纹”,其底部的支烧痕只有芝麻籽大小,俗称为“芝麻钉”。

陶器除砖、瓦、瓦当等建筑材料之外,还有缸、盆、罐、砚台、龟、砖、瓦、吻兽等;白陶器有围棋子、骰子、弹丸等;三彩器有枕、炉、灯、盒等;铁器有犁铧、云锄、罐、灯、剪刀、权、水壶、炉架等;铜器有镜、钱币、人俑、匕匙等;石器有雄狮、磨盘、柱础、砚台等。此外,还有牙笄、鹿角、玉佩等。

在几个金代的大灰坑里,有不少白瓷碗的圈足内墨书有姓氏或人名,如“李”“张”“杨”“朱”“郝”“梵”“马三”等,其内容各不相同,推测可能是瓷碗使用者的姓或名。其中在一件碗内底部发现有“都务”“都”等字样的墨书题款。在这里生活的这批人可能与某一大型集体活动密切相关,值得深入研究。

遗址中出土的器物,其用途涉及人们日常生活与工作的各个方面,可以说是应有尽有,一应俱全。除餐饮类瓷器与三彩器之外,还有石磨、铁水壶、三足铁炉架、炭炉、铁釜、铁鏊子、杵和臼、银匕、铜匕、铁锤、铁钳、铁剪、铁钩、铁刀、铜镜、小铡刀、铁权、铁锚、储钱罐等等。

铁制生产工具是本遗址所出十分重要的一类物品,其中包括以牛耕地用的犁铧,为庄稼除草用的锄头、铲子,刨地用的锼头,伐树用的斧子等。这些器物有的是放置在商店里待卖的商品,有的则是某一人家经常使用的工具,值得一提的是,在靠近街道稍远的一些窖藏坑内,发现有一些铜钱币、使用过的铁农具如云锄、锂头等以及其他一些家什,显然都不是待卖的商品,这可能揭示了当时在这个集镇上居住的人,至少有一部分商人可能尚未脱离农业生产,显示了亦农亦商的经济模式。

遗址中发现有一些陶或瓷质的人物俑和动物俑,造型逼真,栩栩如生。这种用以观赏的工艺品,是古代雕塑艺术被用于反映人们日常生活的一种表现形式。在人形陶瓷俑中以女俑居多,形态各异,有的作站立形;有的则坐在高椅上;有的骑在毛驴身上;有的手执一面镜子。尤其是瓷俑身着衣服装饰有十分鲜亮的红彩、绿彩与黑彩,衬以白瓷的地色,显得格外引人注目。该遗址所出白地黑花女俑或童子俑,亦见于鹤壁集窑与禹州钧台窑所出,或许它们的原产地就在那里。

较大数量的瓷质微型器物与动物形玩具的出土,是该遗址的另一特色。其中动物形瓷俑诸如猴、马、鸡、鸭、鹅等,惟妙惟肖。陶俑大多用红陶制成,形象逼真,妙不可言。