关于昆仑堂藏四段唐代佛经抄本

2009-05-04孙向群

孙向群

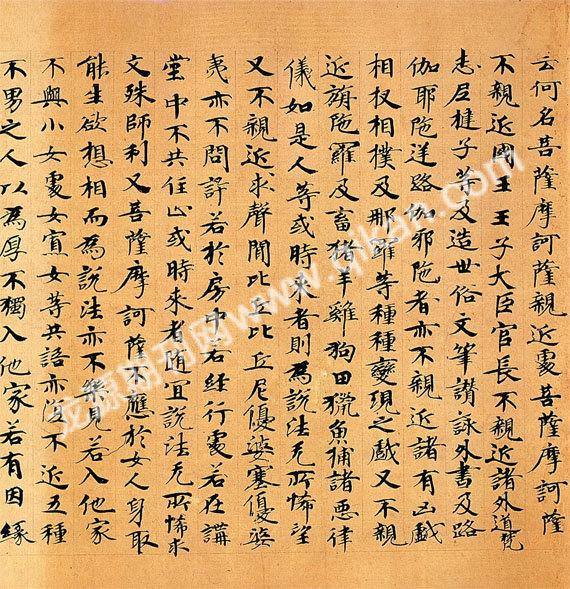

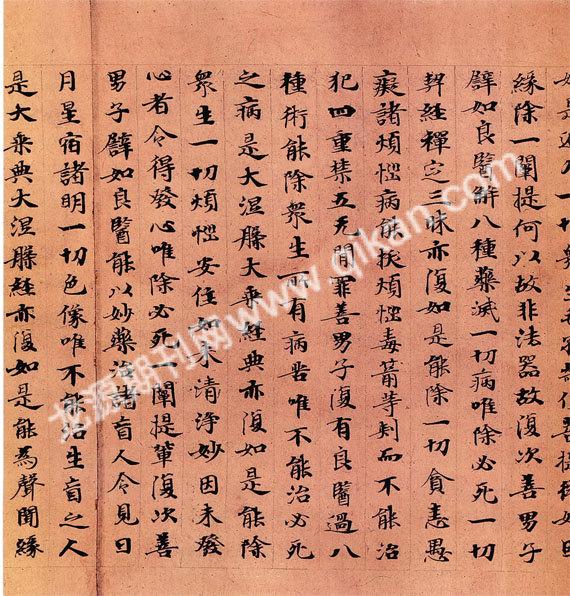

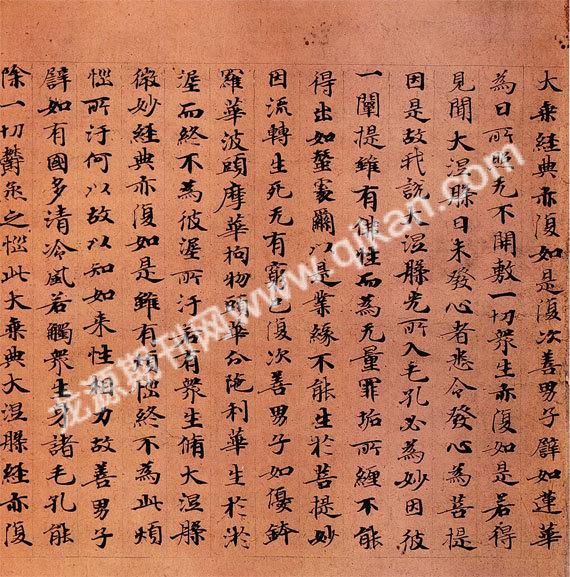

2005年底和2006年3月,笔者两次于昆山市昆仑堂美术馆见到该馆所藏《唐人写经四段卷》。卷首为《大般涅粲经》片段,高25厘米,长85厘米;后接《妙法莲华经》片段,高25厘米,长475厘米;再后接《金刚经》片段,高25厘米,长27厘米;再后接《心经》残片,高25厘米,长28厘米。于《金刚经》段后纸下端,见有两方收藏印,一为白文“龙骧”,一为大篆朱文“长州程氏收藏”。根据印章风格和印泥颜色判断,当是近代人所用。

四段纸质不一,第一段和第三段用纸虽非同一种纸,但是其纸质光洁细腻,非麻纸。两纸都看不到明显的粗纤维,抄纸帘纹较为细腻,纸质非常紧密,说明造纸时的纸浆非常细和造纸技术之发达。两纸虽黄色程度不同,但都颜色均匀,特别是《大般涅槃经》段,为两纸拼接成,但两纸颜色没有差别。这当是人们所说的唐代“硬黄纸”。其他两段比上述两段的质量要差了许多,抄纸帘纹较粗,质地明显较松,特别是《妙法莲华经》用纸的颜色明显不均匀。

四段都有“乌丝界栏”,对先人这种十分精湛的技术,我感到佩服之极。每根线条色度一致,细如游丝,均匀、干净、刚直,而且线与线之间都能绝对保持平行,且分隔极其均匀,粗细一致。这是中国古人所创造的一个手工制作技术的奇迹,但在印刷技术风行后,这种技术逐渐消亡了。当时这些工匠对软性笔的控制能力,足以让现代的工笔画家汗颜,因为这种质量的线条在他们的画中是无法找到的。

中国的抄写佛经,最初在形制上和后来的唐代抄经差不多,但是到了唐代就已经形成了每纸19行或28行,每行17字的固定模式。这四段抄经中,《大般涅槃经》和《金刚经》的抄写是严格按照这一模式进行的,而另两段虽然没有按照这一模式,但是每行字数也基本上在15至19字之间。

经过与施安昌先生所编的《敦煌写经变字群字例表》中的字例相对照,发现这四段抄经抄写时间的上限为初唐前期,下限为晚唐前期。如《大般涅槃经》中的“泥”“医”,都是初唐前期的写法,但是“边”“陁”字又有初唐后期的特征,这就说明这段经卷的抄写时间当在初唐的前后期交替时段。第二段《妙法莲华经》中的“碍”“陋”“边”“离”“义”字结字特征属于唐初晚期以后,而“因”“切”又有晚唐前期的特征,因此说明这段抄写的时间当在初唐后期到晚唐前期之间,但是绝不是武周时期的。从“耨”“切”“涅”字的特征来判断,第三段《金刚经》和第四段《心经》的抄写时间也是初唐后期到晚唐前期。

这四段抄经所用为松烟墨,墨色鲜亮有浓淡变化,使得抄手用笔的提按转折很清晰的展示在我们面前。关于写经的书法风格,历来被人们所注重,如《宣和书谱》卷五评昙林书风云:

作小楷,下笔有力,一点画不妄作,然修整自持,正类经生之品格高者。有金书经目日《金刚上味陀罗尼经》,累数千言始终一律,不失行次,便于疾读。但恨拘窘法度,无飘然自得之态。然其一波三折,笔之势亦自不苟,岂其意与笔正特见严谨,亦可嘉亦。

今人启功先生在其《论书绝旬百首》之十一中曰:

乳臭纷纷执笔初,几人雾霁识匡庐。枣魂石破才经眼,已薄经生是俗书。

唐人细楷,艺有高下,其高者无论矣,即乱头粗服之迹,亦自有其风度,非后人摹拟所易及者。

唐人楷书高手写本,莫不结体精严、点画飞动、有血有肉、转侧照人。校以著名唐碑,虞、欧、褚、薛,乃至壬知敬、敬客诸名家,并无逊色,所不及者宫耳。官位逾高,则书名逾大,又不止书学一艺为然也。

余尝以写经精品中字摄影放大,与唐碑比观,笔毫使转、墨痕浓淡,一一可按。碑经刻拓,锋颖无存。即或宋拓善本,点画一色皆自,亦无从见其浓淡处,此事理之彰彰易晓者。

对写经书法的评述,前人备矣,所以我只就这四段写经的书法进行比较。第一和第三段非常贴近以上的评述,特别是第三段的书法,虽然严守法度,但写得十分轻松自然,很有文人书法的气息,比后来元代赵子昂的小楷更具古意,只是线条稍有点软。

第二段书法保留了许多隶书的笔法,有很多字写得十分巧妙,醇厚古拙,墨色有变化,所以也极见古人之精神。

以上三段书写整洁,格式统一,特别是第一段属于标准固定模式,所以显示出的气息,使人感觉到此段当出于官方抄经机构的经生之手。

第四段写得较为缺少法度的约束,但是从书写习气的统一,通篇笔画风格,运笔速度节奏一致等方面来看,这段书写者的文化水平不高,从卷中显露的几分静气来看,他虽不是专业抄经,但可知他对佛教的虔诚。