“中国制造”—国际分工中的位置与附加价值

2009-04-28陶滢

陶 滢

摘要:本文分析了“中国制造”存在的问题,即“中国制造”—主要是加工和组装,在国际分工上,我们处于微笑曲线的最低端,附加价值最低;另外,由于我们生产的是有形产品造成资源的过度耗费,在能源消耗的国际比较上,我们处于能源消耗曲线的最高端。本文探讨了利用创新、节约和效率来拓展我们在国国际分工中的位置,提高附加价值、改善能源消耗的思路和方法。供大家参考,

关键词:中国制造;国际分工;位置;附加价值

中国正在成为世界工厂,“中国制造”遍布全球,但自主品牌很少。其表现形式主要是大部分企业为他人代工—OEM,收取可怜的辛苦费,象广东、江苏昆山等地的台资、港资企业生产的电脑配件;另一个是跨国公司的内部分工—在中国的生产基地加工组装,公司内部定价,出口价格很低,象松下、日立、富士通的空调、洗衣机等。

由于我们接受的是技术或产品转移,决定了我们在产业链中的位置,即组装、制造。而研发和营销策略的实施是由产品转移国进行的。对于先进国来讲,他只是不断充实研发力量、完善其营销网络和营销策略,产品由中国生产出来。

我们知道,市场配置资源,市场的价格取决于资源的稀缺程度。由于设备和产品的标准化、通用化、程序化,以及日本等先进国家对设备技术和产品制造技术的掌握,它能够精确地计算出材料、生产能力、效率、消耗、土地、厂房等非人力成本,而中国人力成本的市场是透明的,因此一件组装产品的成本很容易计算出来。

上图-1是经改造了的施先生的微笑曲线,它形象地展示了加工、组装在整个产业链中的附加价值情况,处于最低区间。说到底这是根据我们提供的劳动和接受的分工所决定的,这是因为

(1)技术含量低,不但我们会做,人家在我们之前就会做了。而且做得比我们精致(如日本,同样的东西,日本比我们制造的精致得多)制作技能不是稀缺资源。

(2)制造设备的标准化和通用化程度的不断提高、操作也越来越简单,因此设备也不是稀缺资源。

(3)土地、厂房、土地甚至包括厂房是我们廉价提供的,是我们招商引资各种优惠条件的一个,因此也不是稀缺资源。

(4)人力,中国的劳动力既多又便宜,平均比印度受教育程度还高,也不是稀缺资源。

(5)材料市场的国际化、WTO的进程,以及中国的过度投资而造成的产能过剩,因此中国的材料也不是。

另外,经过上百年的工业发展,特别是最近几十年,制造的设备已经非常先进,这些在每年的展览会中都能感觉得到,比如人机工程的引入,使设备的可操作、维护性大大提高,很多即使很高级的设备,经过培训后即可以操作,不必要非常高的知识和技能,因此,我们今天的制造业不同于20世纪50、60年代,那个时期的制造业加工设备还不是很发达,有一些依靠自主技能、自主设备工艺的东西—如需要八级钳工、铣工、车工、模具工等高级技工的技能和经验,需要一些因地制宜、构思巧妙的工装夹具,所以附加价值要高一些。今天,世界科技的发展,组装加工—制造,基本不需要什么自主的技能和工装夹具等,设备和工艺很多都已程序化、通用化,只要有人、有厂房、有资源谁都可以,可以让我们做,也可以让印度做,甚至可以让越南做,主要看哪里更具成本优势。这时候,制造的附加价值自然就大大降低了(如图-2)。

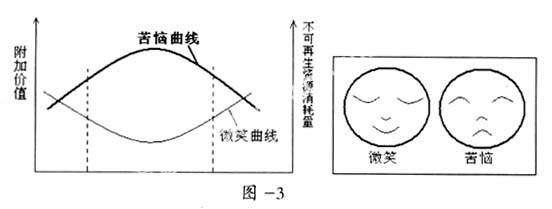

另一方面,由于中国从事的是制造业,是世界工厂,表现形式是有形的产品(而不是服务),所以大量耗费资源。椐国家发改委宏观经济研究院王一鸣先生讲,我国现在GDP大概占世界4%左右,但是我们消耗的石油资源占世界7.4%,钢铁占世界30%,煤炭占31%,水泥占40%,电解铝占25%。国家统计局公布的《2004年国民经济和社会发展统计公报》显示,2004年,中国国内生产总值比上年增长9.5%,与此同时,中国能源消费总量达19.7亿吨标准煤,比上年增长15.2%;万元GDP能耗1.58吨标准煤,上升5.3%。因此,可以说一方面我们的资源消耗总量非常巨大,并且增长过快;另一方面,万元GDP能耗也呈现上升趋势。根据相关资料,中国每单位GDP能耗约为日本的11.5倍,美国的4.6倍。这一方面是由于中国的GDP构成中制造业占很大比重,制造过程中伴随着大量的资源消耗,我们所生产的单位附加价值中的资源消耗量也是很大的,应该远高于曾是世界工厂的美国和日本等发达国家的平均水平。同时由于美国和日本等将大部分传统工业移出,在国内主要发展研究开发、物流营销等生产型服务业,消耗资源很少,因此资源消耗曲线实际应为图-3。

综合上述,在国际分工上,我们处于微笑曲线的最低端,附加值最低;在能源消耗的国际比较上,我们处于能源消耗曲线的最高端。对于我国这样一个人均自然资贫乏的国家来讲,应该不单单是微笑曲线最低端的问题-边际收益最低,还是比较苦恼的问题—能源消耗过多、不能可持续发展。简而言之,问题在于,(1)劳动或产品的低附加价值;(2)单位附加价值中能耗高。因此下文将探讨利用创新、节约来拓展我们在国国际分工中的位置,改善能源消耗的思路和方法。

1通过节约和提高效率来降低能源消耗。

万元GDP能耗(也称单位GDP能耗)水平的高低与产业结构状况(包括一、二、三产业比重,第二产业里高耗能产业所占的比重)、经济总量的大小、经济发展阶段等因素有密切关系。从根本上看,以规模数量为主的粗放式经济增长方式,降低了能源的使用效率,浪费了宝贵的不可再生资源。资源消耗总量与万元GDP能耗的双增长考验着我们对不可再生资源的获取能力以及环境的承受能力。因此,必须通过转变经营方式,提高管理水平,发展和推广节能技术,通过建立节约型社会来降低能源消耗。

2通过提高劳动力的价格以及劳动生产率来提高产品的附加价值。

“中国制造”的劳动力是以农民工为主的,但中国劳动力价格过低,工人与老板讨价还价的权利没有得到有力的法律保障,有些企业不正当地从工人身上榨取高额的剩余价值-主要是绝对剩余价值。在沿海地区,超时加班、工作环境恶劣是非常普遍的现象,有些有污染工作环境的企业,根本没有任何防护措施,影响了农民工的的身心健康。另一方面,很多企业为了利益最大化和应对市场竞争,过度压低了制造成本,严重地剥夺了农民工的劳动收入。近几年来,中国制造的产品被严重低卖超卖(如:一打袜子仅售99美分,一双鞋仅卖8元钱等等),因此,要用法律法规及政策来提高农民工的最低基本工资、保障合法的工作环境、强制交纳工伤医疗等社会保险等。当企业不能再靠压榨工人的工资,不得不改善工作环境,不能单纯依靠低劳动力成本赚钱时,企业便不得不更新技术设备来提高劳动生产率,使中国从 过低劳动力成本+低劳动生产率向 低劳动力成本+高劳动生产率转变。提高产品的附加价值,这也将促进产业的升级。

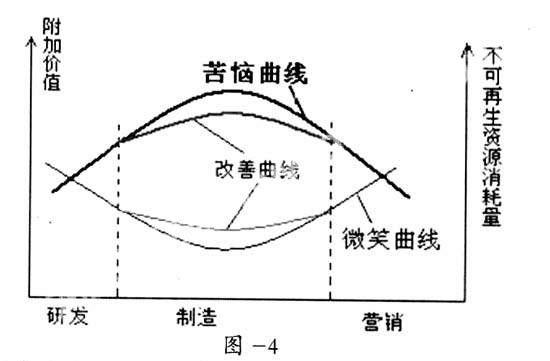

综合一、二所述,如图-4所示,粗红线和细红线代表改善后的曲线。

3通过创新来拓展在国际分工上的位置,降低能源消耗的平均值,提高劳动或产品的平均附加价值。

英国经济学C.Freeman认为,工业创新是指“ 第一次引进一个新产品或新工艺中所包含的技术、设计、生产、财政、管理和市场诸步骤”。柳卸林认为,技术创新是指与新产品的制造、新工艺过程或设备的首次商业应用有关的技术的、设计的、制造及商业的活动。它包括:(1)产品创新;(2)过程创新;(3)扩散。在这里,产品创新(product innovation),是指技术上有变化的产品的商业化。它既可以是完全新的产品,也可以是对现有产品的改进。

自主创新是指通过自身的努力产生核心技术或突破技术难关,生产制造并向市场推出全新的产品或技术,进而形成品牌的核心,取得市场的竞争优势和垄断利润。

“中国制造”在市场上的表现是自主品牌的匮乏,而从根本上讲,是自主核心技术的匮乏。只有拥有核心技术,才能建立强大的品牌。技术上受制于人,必然在产品上受制于人,也必然在市场上受制于人,拥有专利技术的人,通过专利的许可、授权使用、市场分割等方面的控制,把我们限制在产业链的中间—制造——微笑曲线的最低端,附加价值最低。

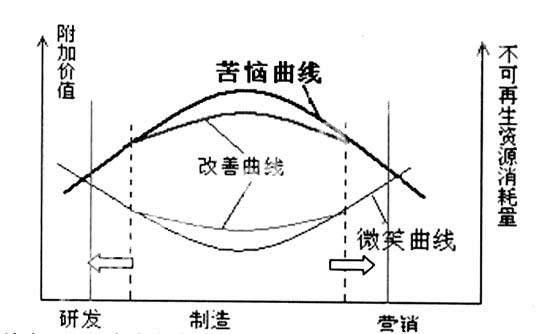

通过自主创新向两端延伸,积极向研发及销售发展,不要单纯于制造—做世界的加工厂(甚至是血汗工厂),而要分享研发和销售的利润,研发是产品生命的孕育,制造是产品生命的形式,销售是产品生命的实现。这样才能完善产业结构,提高国际分工中的价格决定权,提高利润水平,改善我们在国际分工上的位置,同时由于研发及营销的发展,以及研发及营销高附加价值和低能源消耗,从总量上降低了我们单位GDP能源消耗的平均值,提高了劳动或产品的平均附加价值。

如图-5所示,红直线代表改善后的向两端延伸曲线。

总之,通过自主创新向两端延伸,通过节约和提高效率等改变经济增长方式,来拓展我们在国国际分工中的位置,提高附加价值、降低能源消耗,才能经济的可持续增长。

参考文献:

[1]赵玉林.创新经济学.中国经济出版社,2006.

[2]吴敬琏.中国增长模式抉择.上海远东出版社,2006.

[3]CCTV中国经济大讲堂节目组.中国经济大讲堂.辽宁人民出版社,2006.

[4]薛涌.中国不能永远为世界打工.云南人民出版社,2006.