传承武穆遗风的典范

2009-03-27万强

万 强

薛岳,字伯陵,原名薛仰岳,1896年出生于广东乐昌一个农民家庭。其父薛豪汉非常重视对子女的培养,尤其是对长子薛岳,一直教导他要立志习武,长大后能为中华民族的复兴而努力奋斗。薛豪汉时常强调的“克复汉族,惟武是尚,经生坐谭,无当大局,亟需习戎,以应时变”,自小就在薛岳的脑海里扎下了深刻的印象。薛岳出生之时,正值中日《马关条约》签订的第二年,台湾被迫割让给日本,民族危机空前高涨。薛豪汉希望薛岳能够效法岳飞,成为民族英雄精忠报国,故取名“仰岳”,以示敬仰岳飞。薛岳成年后,认为“只是崇敬岳飞尚未足以称其心意,乃去‘仰字,单名岳,直以岳飞自况”。纵观薛岳一生,其经历十分复杂:他立志精忠报国,曾一向亲共,却突然与共产党反目成仇,成为沾满共产党人鲜血的刽子手;他一生曾多次反蒋,却最终为蒋卖命,成为蒋麾下一得力战将;面对外敌入侵,他也曾率部奋起抵抗,不畏生死,成为中华民族之抗日英雄。薛岳的功过是非,后人争议颇多,本文不加赘述。而薛岳所毕生效法的抗金民族英雄岳飞,虽满怀精忠报国之志,却也曾几度镇压农民起义军;因至死不忘金兵南侵,国土沦丧之事,终成为历代敬仰的民族英雄。从这个角度来看,抗日名将薛岳与抗金英雄岳飞,二者在人生历程上,确实有很多惊人的相似。仅就薛岳效仿岳飞之人生道路来说,堪称传承武穆遗风的典范。

负精忠报国志,却沦为屠杀共产党人的刽子手

直以岳飞自比的薛岳,幼怀大志,大革命时期,追随孙中山革命,立下赫赫战功,其精忠报国之志得以充分诠释。尤其是1927年3月底,当薛岳得知蒋介石、李宗仁等要在上海密谋“清党”,其所在的第一师也由于亲共具有左倾迹象将要被调离上海时,便亲自赶赴驻在上海的中共中央委员会,建议“把蒋介石作为反革命抓起来”。令人遗憾的是,“共产党不同意,而建议薛岳装病以拖延撤离时间”。4月5日,第一师被调离上海至京沪线护路,薛岳也被解职。薛岳一怒之下,南下投靠广东的第四军军长李济深,思想上也从一向亲共转变为极端的反共。思想行为一直较为左倾的薛岳,突然与共产党反目成仇,确实有点令人费解。这也就开始了他大肆屠杀共产党人,疯狂镇压革命力量的可耻历程,其精忠报国之志也完全走向反面,俨然已蜕变为“尽忠报蒋”之心。

自薛岳思想上发生急剧转变后,其人生历程也可谓跌荡起伏,十分复杂。1927年,薛岳先后投靠了李济深与张发奎,其间参与了对南昌起义和广州起义部队的镇压,两度扮演了屠杀共产党人的刽子手的角色,也两度易主。1928年,薛岳投靠蒋介石,因受排挤,随后曾几度反蒋,却终无建树,被迫赴九龙闲居。1933年,薛岳再度投蒋,出任北路军第三路军副总指挥兼第七纵队司令,后任第一路军代总指挥兼第七纵队司令。次年,又任北路军第六路军总指挥,负责赣南“剿共”任务,开始了他军事生涯上的“平步青云”期,即他向共产党进行全面进攻,疯狂屠杀革命力量,令后人唾骂、倍感叹息的时期。

从1934年4月开始,薛岳指挥第六路军先后占领了中央根据地的韶源、上冈、寿华山、兴国和赣南重镇古龙冈等地;10月,又占领了石城,直接威胁红都瑞金,为蒋介石第五次“围剿”的胜利立下了汗马功劳。

中央红军在连战失利、各路敌军又大军压境的不利形势下,被迫战略转移,开始二万五千里长征。薛岳奉蒋介石之令,亲率第六路军和第八纵队跟踪追击。红军入湘后,蒋介石又任命何键为追剿军总司令,薛岳为前敌总指挥。1934年11月,蒋介石调集中央军和湘桂军共40万,欲与红军在湘江边展开决战,以便将红军歼灭于湘桂边境。薛岳在湘江战役中负责率部对湘桂公路实行侧击和尾击,其部与红军战斗七昼夜,重创了担任掩护任务的红五军团,红34师师长陈树湘壮烈牺牲。湘江一役,中央红军8万多将士,仅剩3万余人,而薛岳就是此役的主攻者。中共后来将薛岳列为国民党43位战犯之一,仅凭此一役,都不为过。

1935年1月,中共中央政治局在贵州遵义召开扩大会议,史称“遵义会议”。这次会议是在红军第五次反“围剿”失败和长征初期严重受挫的情况下,为了纠正王明“左”倾领导在军事指挥上的错误,挽救红军和中国革命的危机而召开的。会议集中全力解决了当时具有决定意义的军事和组织问题,肯定了毛泽东的军事战略主张,确立了毛泽东在党和红军中的领导地位。会议在与共产国际中断联系的情况下,独立自主地作出了一系列重大决策,在极其危急的情况下挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命,是党的历史上一个生死攸关的转折点。从那时起,薛岳率领的追剿军在与红军的交锋中,再也没捞过半点便宜,而是一路“拾马屎、拾烂鞋、拾到乌江”,并且损兵折将,个中滋味,不知薛岳如何品味。随后的四渡赤水战役,更是令薛岳蒙受了“国军追击以来的奇耻大辱”,而作为工农红军战争史上以少胜多、变被动为主动的光辉战例载入史册。毛泽东指挥中央红军巧妙地穿插于国民党军重兵集团之间,灵活地变换作战方向,使得薛岳的追剿军只能疲于奔波,无从作战,最终被歼灭万余人,中央红军取得了战略转移中具有决定意义的胜利。毛泽东曾说,四渡赤水是他一生中的“得意之笔”。薛岳对此应当感触最为深刻,在其几十年的军事生涯中必定留下了非常浓重的印迹。

薛岳的精忠报国志在对红军的“追剿”中虽未能实现,但其“尽忠报蒋”之心却没有被辜负。红军长征时期,蒋介石的地盘主要集中在江浙一带,西南、西北和两广地区都是地方军阀的势力范围。蒋介石一直在筹划把红军赶往西南、西北或是两广地区,让红军同那些与蒋介石有二心的军阀火拼,以坐收渔翁之利。早在中央红军向西突围之时,蒋介石就对陈布雷讲:“共军入黔我们就可以跟进去,比我们专为图黔用兵还好。”薛岳秉承蒋介石的旨意,率部从江西至大西南,行程两万余里,转战西南数省,对红军追而不围、堵而不截,虽作战未取得胜利,却为蒋介石统治西南各省扩充了势力。1935年1月中旬,薛岳以“剿共”的名义兵临贵阳,夺了贵州省主席王家烈的权,并任命亲信郭思演为贵阳警备司令,以中央军取代了黔军为贵阳城防军。薛岳出任贵阳绥靖公署主任后,又积极干预贵州省政治、经济、军事、文教等各种事务,并以第二路军前敌总指挥的名义,改编了王家烈部侯之担师,重金收买王家烈嫡系部队何知重、柏辉章师归附中央军,直至王家烈在黔势力全部瓦解。为此,西南战事一结束,薛岳即受到蒋介石的嘉奖。1937年5月,薛岳就任滇黔绥靖公署主任兼贵州省主席。其精忠报国之志蜕变为“尽忠报蒋”之心,总算是有了些“收获”。也正是因为这些“收获”,令薛岳在后来的解放战争中再次迷失自我,继续与人民为敌,以致不甘赋闲的他仍落得个徒居虚职,长期赋闲的无奈境地。

怀保家卫国心,终成为抵御日寇的民族英雄

薛岳,在土地革命战争时期曾两度镇压中共领导的武装起义,尤其是在红军长征期间,率部“追剿”红军两万余里,沿途对红军频施毒手,犯下了不可饶恕的罪行,完全背离了其精忠报国的初衷。直至1937年抗日战争爆发后,薛岳才不负其名,主动向蒋介石请缨上前线杀敌,终于实现其早年立下的效仿岳飞,保家卫国的大志,在其人生历程上书写了最精彩的一笔,薛岳也因抗战功勋卓著而彪炳史册,一举成为中华民族的抗日英雄。

1937年8月13日,淞沪会战爆发。国民政府随即在滇黔组建第三预备军,以龙云为司令,薛岳为副司令。期间,薛岳三次电呈蒋介石,请缨出征。9月,薛岳离开西南抵达南京,被任命为第十九集团军总司令,加入左翼军战斗序列。从这时起,薛岳为中华民族的独立和解放奋战八年,立下赫赫战功,其军事生涯也走向了巅峰。抗战八年,薛岳对日作战无数,先后率部参加了淞沪会战、武汉会战及长沙会战等诸多战役,并享有“天炉战神”和“长沙之虎”的美誉。薛岳抗战之功,文中无需尽述,仅其在长沙会战中之出色表现就足以令世人钦佩。

湖南是中国著名的谷仓,抗战时期,为国民政府粮食、兵员及工业资源的重要供给基地。省会长沙是华中战略重镇,当粤汉铁路之要冲。武汉、南昌会战后,长沙的战略地位更是上升到特别突出的位置,成为屏障中国西南战略大后方的门户。日军占领武汉以后,为打开通向中国大西南的门户——长沙,进而直逼重庆,在1939年9月至1941年12月底这两年多的时间里,三次携重兵进攻长沙,因中国军民的英勇抵抗,加上战区司令长官薛岳之出色指挥,三次均以日军失败而告终。

第一次长沙会战。日军侵占武汉、南昌后,妄图歼灭中国第九战区主力于湘北、赣北地区,从而巩固和扩大其占领区。1939年9月,日军调集10万余人,分路进占湘北岳阳东南地区、鄂南通城地区、赣北奉新、靖安地区。蒋介石眼见日军大兵压境,起初决定放弃长沙。时任第九战区代司令长官的薛岳却不以为然,坚持要与日军一决胜负。薛岳冒死苦谏蒋介石,他那番“长沙不守,军人之职责何在”以及“湘省所处地位关系国家民族危难甚巨,吾人应发抒良心血性,与湘省共存亡”的铿镪话语最终令蒋介石改变初衷,决定死守长沙。这才有了之后的湘北大捷。第一次长沙会战历时二十余天,歼敌约两万人,是日军侵华以来遭受损失最大的战役,对日军士气打击严重。事后日本军部的总结报告也承认:“中国军队攻势的规模很大,其战斗意志之旺盛,行动之积极顽强,在历来的攻势中少见其匹。我军战果虽大,但损失亦为不少。”蒋介石在给薛岳的嘉勉电中也掩饰不住喜悦之情:“此次湘北大捷,全国振奋,诚是为最后胜利之佐证,而对于人民信念、国际视听,关系尤钜。骏烈丰功,良深嘉庆。”

第二次长沙会战。1941年9月,刚任日军第十一军司令官的阿南惟几中将,调及4个师团及2个独立旅团约15万人,在100多架飞机、200多只舰船支援下,采取将主力并列于狭窄正面,以纵深突破的战略,分兵两路,进犯长沙,企图将中国第九战区主力击溃于湘北地区,以雪第一次长沙会战失败之耻辱。由于第九战区对敌情判断有误,中国军队正面防备不足,会战初期我军失利,28日晚日军攻入长沙城。日军占领长沙后,因日军后方遭第六战区主力攻击,敌我形势迅速发生变化。第九战区司令长官薛岳抓住战机,指挥各部重振旗鼓,迅速向长沙周围集结,并利用湘北有利地形,采取逐次阻击,诱敌至长沙附近捞刀河两岸地区予以围歼的方针,将突入长沙市区和进至株洲之敌全部歼灭并乘胜反击。日军第十一军损失惨重,攻入长沙仅3天的日军被迫撤退,时称第二次湘北大捷。

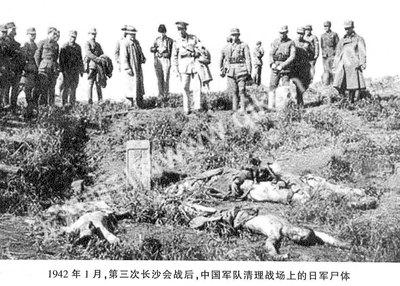

第三次长沙会战。1941年12月中旬,日军第十一军司令官阿南惟几为洗刷前两次失败之耻辱,亲率4个师团及航空兵一部共12万人,向长沙方向发动进攻,企图在汨罗江两岸,歼灭中国第九战区主力,并扬言要在长沙度过1942年元旦。第九战区司令长官薛岳为了此次战役,认真总结了前两次日军进攻长沙的得失,针对日军第十一军调动频繁、大规模集中的情况,自创了闻名中外的“天炉战法”,即在预定之各作战地带,构成网形阵地,配备必要之守备部队,以伏击、诱击、侧击、尾击等诸手段,逐次消灭敌之兵力,挫其锐气。然后于决战地带,使用优势兵力、炽盛之火力,施行反包围及反击,用优越之态势,予敌以歼灭性打击。“天炉战法”取得空前成功,日军是役伤亡达56000余人,中国军队伤亡为28000余人。中国军队首次以敌军伤亡半数之代价,打赢这次会战,薛岳因此被奉为“天炉战神”,就连日军也将其称为“长沙之虎”。此次会战,是珍珠港事变以来,盟国在亚洲战区中取得的唯一胜利,是自太平洋战争爆发后盟军的第一次重大军事胜利。中共创办的《新华日报》在社论《论长沙保卫战与目前军事任务》中写道:“我三湘健儿,我神鹰队伍,在此次长沙保卫战中,誓死保卫家乡,有效打退敌人,这表明反法西斯战争的东方战场上,有伟大的中华民族的抗日生力军的决心,有实力……所以此次长沙之捷,是有着国际意义的。”颇具讽刺意味的是,日本新闻媒体却早已发布日军攻陷长沙的快报,并举国庆祝攻下长沙,成了全球最大的笑话。

三次长沙会战,是抗日战争进入相持阶段后,敌我双方投入兵力最多、规模最大、战线最长和我歼灭敌人最多的战役。中国军队在薛岳将军的指挥下,取得了对日作战的巨大胜利,极大地打击了日本帝国主义的嚣张气焰。1946年10月10日,美国总统杜鲁门授予薛岳将军一枚自由勋章,以表彰他在抗日战争中的功绩。薛岳在抗日战争中,屡挫倭寇,扬中华之国威于域外,更为中华民族的独立和自由创下了辉煌业绩。薛岳在抗战中所表现的忠勇英烈,不畏生死的民族气节,颇具武穆遗风之势,充分体现了岳飞精忠报国的风范,他本人也为此赢得了后人的尊重。

存“尽忠报蒋”之心,仍落得个徒居虚职,长期赋闲

薛岳,前期虽多次反蒋,终无建树。1933年,不甘长期赋闲的他再度投蒋,此后就一直奉有“尽忠报蒋”之心。他直接指挥了对中央红军的第五次“围剿”,并亲率追剿军追击红军两万余里,替蒋家王朝立下了汗马功劳。这也使得当年闲居九龙的薛岳,一下子跃上了滇黔绥靖公署主任兼贵州省主席的宝座。抗日战争结束后,薛岳又出任国民党徐州绥靖公署主任,继续替蒋卖命,成为蒋介石发动内战的一张“王牌”。

薛岳在抗战中成绩斐然,军事上取得巨大成就,因为他那是为中华民族而战,此举必然获得人民的支持。解放战争中,薛岳参加反对人民的内战,代表的是蒋家王朝的利益,其精忠报国之志根本无从谈起,仅存“尽忠报蒋”之心,此举也必然失去人民的支持。因此,薛岳在出任徐州绥靖公署主任半年多的时间内,屡战屡败,为此也引起了国民党内部众多非议。鲁南战役中,薛岳更是连丢两个师,把蒋介石的机械化家底——第一快速纵队也给报销了,令蒋介石非常生气。1947年3月3日,蒋介石以他“指挥无力,名声低落”为由,将其徐州绥靖公署主任之职撤销。为安抚其心,同年5月10日,蒋介石又让薛岳出任“国民政府参军长”一虚职,次年5月转为“总统府”参军长。满怀“尽忠报蒋”之心,却被搁置在毫无实权的虚职上,这令薛岳十分苦闷。

1949年2月,蒋介石为笼络粤籍地方要人,扭转败局,重新起用薛岳为广东省政府主席。薛岳上任后,打着“广东人民大团结”的旗号,苦心经营广东,加紧布防,妄图阻止人民解放军对广东的进攻。因其老部下吴奇伟5月14日在粤东起义,广东政局大乱,薛岳虽甚为恼怒却无法扭转败局。1949年10月,薛岳败逃海南岛。由于他后来在海南设立的“伯陵防线”又被解放军击溃,薛岳被迫逃往台湾。作为败军之将,薛岳此后一直未受到蒋介石的重用。薛岳赴台后,先后被任命为“总统府”一级上将顾问、“政务委员”、国民党“光复大陆设计委员会”主任委员等职。被视为蒋家王朝“忠臣良将”的薛岳,虽居庙堂之高,实乃虚职而已,长期赋闲。此时的薛岳虽仍有效法岳飞之志,无奈事与愿违,终日只能靠临摹岳飞字体度以时日,并借以表达心中志向。虽不至于像岳飞那样枉死,其结局也确实有点无奈。○

题图 中央红军突破国民党军四道封锁线旧址之一:固陂

责任编辑 马永义