牛年伊始谈抽象

2009-03-25

栏目主持 → 袁龙海

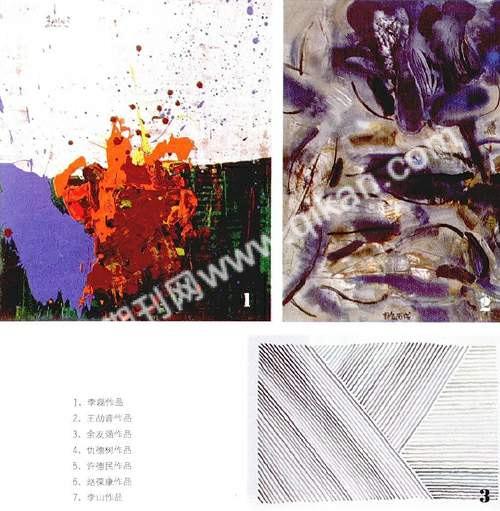

嘉宾 → 王劼音(原上海美协副主席、画家)

李磊(上海美术馆执行馆长、画家)

许德民(《中国抽象艺术》主编、诗人、画家、艺术评论家)

赵葆康(复旦视觉艺术学院教授、画家)

抽象艺术是现代主义流派中最重要的流派之一,中国当代抽象艺术,萌芽于上世纪三十年代的上海,到五十年代,由于中国文艺方针的改变,抽象艺术一度被视为不能被大众接受的颓废艺术,直到改革开放以后,上海又渐渐成为中国抽象艺术的重镇,但在整个官方艺术大展中,抽象艺术仍然只占很少的比例,在艺术市场中也是少有问津。但是,这一切都无损抽象艺术的学术价值,反而显现出一种特立独行的自由品格。面对这门经历长久压抑又充满前景的艺术,我们看到,通过近年来一系列展览、出版、研讨活动,它正显示出蓬勃的生命力。牛年伊始,上海采风杂志社假座角度抽象画院,邀请了部分专家,来谈一谈抽象艺术在当代的状况和现实意义。

袁:各位老师好,请大家来谈抽象艺术,是想谈谈在当代艺术高潮过去之后,是否给抽象艺术带来了新的生机。王劼音老师认为自己的画不是纯抽象的,是在意象与抽象之间,采风杂志社认为他也代表了一种抽象艺术倾向。

许:王老师的画其实是几个画种都结合起来的艺术,有时意象比较强,有时也画纯抽象的画,总的艺术倾向是偏向抽象艺术的,他是跨界的画家。

王:我认为一个画家可以高兴怎样画就怎样画,但从抽象艺术这个话题上讲,希望你们找抽象画方面的代表人物如余友涵等。

袁:我们这个选题,并非要纯粹的抽象画家才能担当,好比油画家也可以谈中国画。今天首个问题是抽象艺术的本土化。许德民老师做了很多工作,近年来又连续出版了三期《中国抽象艺术》,他的个人专著《中国抽象艺术学》也已经问世,这本专著填补了中国抽象艺术理论空白。抽象艺术目前还存在着认识误区,我们先请许老师来谈一谈。

许:我在“一线”将近十年,观众、画家、市场心态都很熟悉。目前,中国抽象艺术存在六大误区:一是“看不懂”,二是“抽象画是乱画的”,三是“抽象画太简单,儿童都会画”,四是“抽象画家是画不好具象画才去画抽象画的”,五是“抽象艺术已经过时了”,六是“抽象艺术分辨不出好坏”。

李:人们对抽象艺术的敬而远之,其原因也许就在于对艺术形式语言的陌生。其实任何艺术,都有一个从认识到接触再到理解和欣赏的过程。在突然面对一个陌生的艺术样式时,观众难免会产生误解。这很正常。

袁;任何艺术都应该有个审美标准,抽象艺术的审美标准已经形成了吗?

许:每个画家的心目中都有一个自己的审美标准,甚至观众也有。只不过因为文化不同,标准也不同。缺少沟通,也没有共识。现在对抽象艺术的认识有点像盲人摸象,有的人摸到是象牙,有的人摸到是象腿,有的人摸到是象的尾巴,各说各的。而整体认识抽象艺术却非常不够。“抽象艺术的价值标准”是我的重点研究课题,中国抽象艺术首先必须解决历史渊源、文化认同和教育普及。当今全国有1500所艺术院校,却没有一本关于抽象艺术的教材,也没有一个专门的研究机构和专职人员,如此巨大的文化缺口,仅让几个画家和市场来推进,力量太单薄。必须有强大的文化战略和理论储备,让这个被认为是外来的艺术在本民族历史和文化中找到根脉,真正解决抽象艺术的“户口”问题。

赵:在西方美术学院里,学生进入美院后,教师就以抽象作为训练绘画的基础,只有经过训练之后才能进行抽象画创作。对一幅山水画,一个观众看到山,可以从文学的角度来描述山的好坏,至于其中的笔墨意境他不懂没关系,但抽象画没有具体的形状,观众感到有压力,说看不懂。学生也经常会这样问,我就启发他,你听过音乐吗?看抽象画好比听音乐一样,需要调动自己的感觉。

许:和欣赏音乐一样去欣赏抽象画,这是一个经典的解释,理论是没有错。但要让一个人从听觉审美转到视觉审美并不容易,还是要从抽象艺术本体理论来深入浅出地启发观众和学生。事实上,抽象艺术理论完全可以解决这个问题。

袁:还是要讲技法,否则就有点“玄”。

王:这样谈好像不可能一下子解决问题,需要一本教材来讲清楚。其实画画的人眼晴一看就能分清好坏高低,这也是要训练的,比较复杂,比方说我对这幅画很欣赏,我要把对这幅画的审美的快乐说出来给没有经验的人听,有时候也很难,这其实是我们的一种责任。

李:艺术是发掘人内心的内在真实情感的一种需求,这种愿望是基于一个生命个体对世界感知到一部分东西以后,希望传递给别人、自我确认。

赵:是的,我有一次陪北方一位朋友看上海滑稽戏,我笑死了,北方人在一旁问他们在说什么,我耐心地解释给他听,但他却没有反应。

王:对这东西的理解,有一本书要比没有一本书要好。但艺术不是数理化,有些奥妙是写不出来的。

许:细微的艺术审美是难以传达的,但是在审美和技巧方向上,还是可以引导的。比方讲标准,其中有创造性、审美性、技巧性。创造性重要的是原创,审美重要的是色彩、空间和点线面结构,技巧重要的是独特的、不可复制的。抽象艺术必须有标准,如果没有标准,就可能鱼龙混杂。我举两个例子:英国男孩弗莱迪·林斯基只有两岁,但当他用番茄酱和颜料随手涂抹的“画作”被母亲放在著名的网站上展出后,竟然在英国艺术界引发轰动,一些不知情的评论家甚至将他与大师提香相提并论,而一家柏林画廊还慕名邀请他举办个人画展!但得知被一名两岁儿童涮了之后,全都感到无地自容。为什么会出现这样的现象呢?就是因为没有树立艺术价值标准。我的标准中有艺术家资历这一栏,就会避免发生以上的误判。另外动物猩猩也会画画,但是猩猩的绘画是简单的,偶发的,重复的,但是不要以为猩猩会画抽象画,就是抽象画家了,现在抽象画领域确实有“猩猩画派”,需要正本清源。

王:猩猩是不知道好坏的,所以,尽管它也会画,但是绝不可称为好的抽象画。

许:现在许多滥竽充数的抽象画家也不知道好坏。明明是“猩猩画派”,还自以为抽象画就是这样的。

王:我到金山农民画家那里去,有的金山农民画家心里不服气,说你们一直说我们的画好,但是我们在艺术上始终没有地位,不能参加美协、没有你们艺术家风光。其实很多农民画家是“不知道好坏”的,是在辅导员、院长在指导要怎样画,毛病就在这里。毕加索画过黑人木雕,是大师,但黑人雕刻者却成不了大师。

众:笑。

袁:我们再谈另外一个问题,抽象艺术家的功能发生了变化,不是为某个高级社会阶层服务,而往往是为了表达自己,这样的状态在目前是缺少磁场的,抽象艺术与中国现在社会的发展有什么关系?

许:一个理性社会在它的初级阶段,更多的考虑是国计民生,是温饱。政府要运作,要安定和发展,企业要利润,老百姓要拿工资,在这个循环体系里重要的是物质财富。对国家文化来说是为这个体系服务的,因此具象艺术容易和社会当前利益挂钩,因此也会较多得到关注。但是抽象艺术是纯粹艺术,在社会初级阶段,精神享受这块是忽略的。中国社会未来走向和谐社会,抽象艺术就会受到重视。

赵:所以我们看到,第一代爆发户大都是用耳朵来辨别艺术品的好坏,他们关心的不是艺术品的好坏,而是艺术品的保值与增值。是听画家名气和市场名气决定买卖的。等到第二代——他的后代,通过接受教育,就会自信地用自己的眼光来挑选艺术品,才可能进入到审美和收藏阶段。

许:艺术与社会问题比较接近时会比较旺,比如当代艺术,因为关心环保、关心民生、关心腐败,用艺术的方式反应社会问题,往往老百姓就关心,主流媒体也会重视,国外对中国有企图的势力就比较高兴,这里反映了一个利益。而抽象艺术基本上与这些没有关系。它最大的乐趣就是王老师讲的,当看到一幅抽象画非常美时,他只想传递这种情绪的目的。

王、李:传递美感,传递和美感溶为一体的生命精神,也是艺术家的责任。

许:所以我在写书,做一些文本工作,为自己人生搭一个台阶,尽管抽象艺术的精髓是妙不可言的,但是百分之七十以上的审美还是可以用语言描绘出来。这就是抽象艺术的知识,需要普及并且成为人们的潜意识,成为人在审美时的条件反射。简单说,看一张抽象画你觉得舒适、好看、喜欢就行了。好看却一定要讲出个所以然,就必须懂理论。

王:往往一般人看画,都有预先设定,比如在山水画中要看到一棵树,突然之间这张画里没有树就看不懂了。我觉得这个东西是一门“外语“,要训练的。

赵:艺术门类隔行如隔山。看惯了具象艺术的人看抽象艺术是困难的。所以春晚对赵本山很合算,东北话接近普通话,如果孙中山那时以一票之差定广东话为国语,那北方人要吃大亏了。我觉得抽象艺术有点暗淡。因为太学术、太精英、太小圈子了。

王:我们在这个小众中间其实也很高兴。德民讲得对,要有一定时间。现在时间还没有到。

袁:改革开放三十年,上海抽象艺术发展到现在也有二三十年了。

赵:王老师、周长江、余友涵、李山等文革时都是画具象画的。我在85年转到画抽象画,开始学的都是赵无极,觉得这东西太好了,后来开始形成自己的风格。

王:美院出来的,都是从具象开始的,慢慢感觉到抽象的审美。而许德民不是画画出生,是怎么一开始就知道抽象画的好坏的?

许:我从小也画过素描、写生,从具象开始进入美术的。90年出来第一本画册《现代幻想画》,也是具象的。认识抽象画也是直接在国门打开后开始的,受西方抽象画的影响。

袁:这时候的画风可能与你写诗有关。

许:所谓功夫在诗外,画画也是这样。文学与艺术是一样的。像我这样不是通过美院而从事绘画的人,完全是靠自己的爱好和信念支撑的。但是在中国习惯上认为非得经历美院学习才能成为画家。而在国外自学成材或者半路出家的画家比比皆是。因为绘画是生命体验,只要需要,随时可以进入。当代艺术很多新的绘画观念和图式都是我们美院教育无法提供的。昨天读了一本新媒体艺术的书,看了让我冒汗。我在思考新媒体出现之后,我们抽象艺术怎样与新的艺术共存亡,它给我有什么借鉴。所有传统艺术、架上绘画在新媒体艺术面前,都要为之冒汗。

袁:装置、新媒体视觉、行为艺术出现以后,现在慢慢取代了架上绘画,面对这种现象,我们持什么观念,这个问题比较重要。

赵:西方艺术讲美学的产生,新鲜的时候才有美学。就要求艺术的绝对新鲜异样,这张画如果看第二遍就没有美学了。

许:这个观念有偏差。确实是的,新鲜就是创新,创新是艺术首要条件。但是不是每一次创新都是成功的。我们看到的创新还有可能就是不成功的,要经受过时间的考验的艺术才有价值。当代艺术最大的问题就是泥沙俱下,鱼龙混杂,错把实验当成功,错把死亡当诞生。

赵:我有一次花了二十分钟看了一个影像,先是一根毛,然后是一排,渐渐的织成一条毯子,最后毯子飞走了。我想类似这种东西并不新鲜了,但是他让我冒汗。现在美术已经到了影像时代,把整个视觉当一张画来看。

许:观念艺术是速朽的。真正留下的艺术还是要靠经典来维持。这只是文化的一种多样性,文化的接力和文化的开拓。当代艺术的形式里面一百个创新的观念,可能只有一个能留下来,所以我们完全可以处变不惊。有的当代艺术家,通过模仿原始的民俗民风,甚至带有血腥的模仿,其实不能称为艺术。

赵:杜尚讲过,我不相信艺术,只相信艺术家。我开始也不懂这句话。后来懂得了,一个当代艺术家的行为不是偶然的做几次,而是几十年做下去。偶然的行为、一次性行为的艺术称不上是艺术行为,艺术家是经受过时间考验的。澳大利亚有一个行为艺术家,发生过把自己的一只手臂砍下来,成为独臂大王。这人叫马尔帕克。

许:他砍下来的手臂在哪里?

赵:放在福尔马林里面。网上有许多他的新闻出现。他还装扮成新娘,不断地吸引人的眼球。而他的回顾展的大厅里,展出的创意构思,是用绳子扎住一捆一捆放着,看了让人震撼,所以我相信了杜尚这句话。

许:这印证了艺术家的资历是一个重要的参考因素。艺术家就要不断地变化。而不相信艺术,只相信艺术家,这句话是有矛盾的。应该讲我们不相信艺术家的一件作品,要相信艺术家一生的作品。

赵:这个艺术家出生在艺术世家,从小就认为全世界的人都在画画。到后来发现不是这样,对艺术反感了,又不能解决问题。

袁:艺术家产生了叛逆,是在挣扎,又有所觉悟。我觉得艺术就应该是马拉松,比赛过程中往往会出现多个集团,能跑到终点的都是高手。

许:过去画家是越老越吃香,它讲文化的积淀和坚持。现在有一种现象是越新越时尚,它讲创新和发展。两者最好兼容。我对抽象艺术的遗憾,不是对抽象艺术本身,而是抽象艺术如今的困境。如何让更多的人,尽早地欣赏到抽象艺术的精妙。现在好比是两万五千里长征才刚出发,雪山草地还没有过呢。所以“遵义会议”明确正确路线很重要。

王:遵义会议毛泽东当时确定了光明前景。而抽象画你对它的前景如何看?架上绘画都要被新技术取代,我们怎么办?我觉得有些现象是一种必然,而不是偶然。如果走老路是没有出路的。抽象画五十年代在美国形成高潮。我们于现在的环境再去做抽象艺术,意义在哪里?我们都经历文革,当时画大批判觉得蛮好,现在再画大批判气场就不对了。所以我在考虑抽象艺术不应该重复走西方走过的路,这不是一个时髦的问题,而是社会艺术发展的必然规律。这两件事要区分开来,也不能抱着以不变应万变的态度。

许:这里讲传承经典与创新,其实是不矛盾的。

袁:艺术传承经典其实是个流动的过程,这就是我们要学习创新的精神,而不是模仿一种形式。

王、李磊:比方讲,我们一帮人搞抽象艺术,应该与原来的人搞抽象艺术不一样。

赵:这个现象出来以后,是当代抽象或后现代抽象,这个艺术或许不叫抽象艺术而是一个新名词了。现在高名潞在北京策划了一个“意派”。从日本的“物派”借鉴而来。

许:我保留对“意派”的说法。尽管他的出发点是想创造一个属于中国本土意识的抽象艺术流派或者学说,但是在他策划的画展上选择的画和他的关于意派的理解是矛盾的。葆康从国外回来,看得多,我讲的以不变应万变的意思是讲抽象和具象一样是永恒的艺术形式,不会被淘汰的。当代艺术中既有具象也有抽象的元素。具象和抽象是人类两种思维方式、审美方式。抽象艺术在文本上已经清晰就不要轻易造名词。“意派”和“抽象”比较起来,往往没有解决自己的艺术风格,就换了一个名字。

赵:日本“物派”有几个艺术家对中文颇有研究,做了几件有意思的作品。比如在地上取出一方块泥土,表面上是抽象的,其实是有含义的。还有,把弹性的皮带尺拉直,用石头压住,都是“物派”的代表作。而“意派”没有新的观念和作品。还是原来的抽象画而已。

许:对“意派”看法我在《中国抽象艺术》第三辑上有过专门的文章论述。抽象艺术正处在一个发展的瓶颈,就是要解决中国抽象艺术的根脉,从这点上,我还是同意高名潞的观点,但是,不是仅仅改一个名字的问题,而是要真正研究中国抽象艺术的本体理论,这个理论必须和中国美术史、审美史、抽象形式创造史相关联,在理论上正本清源,在实践中循序渐进,在文化上建立品牌,寻找到真正属于中国人的抽象艺术的文化根脉和血缘。