略论高职高专教学计划制订中的两个基本问题

2009-03-13戴国忠

戴国忠

【摘 要】教学工作是学校一切工作的中心工作,而教学计划的制订则又是教学工作得以顺利有效实施的先决性工作。针对高职高专教育来说,它对办学定位的显现、理念的落实、质量的生成都起到关键性的作用。因此,加强对高职高专教学计划制订中能级和配比研究,对提高高职高专办学效益有着十分重要的意义。

【关键词】高职高专;课程;能级;配比

在《教育部关于加强高职高专教育人才培养工作的意见》(教高[2000]2号)中,就教学计划的制订强调:“在具有必备的基础理论知识和专门知识的基础上,重点掌握从事本专业领域实际工作的基本能力和基本技能;具备较快适应生产、建设、管理、服务第一线岗位需要的实际工作能力。”从“必备”、“技能和能力”、“较快适应”三个关键点上,对高职高专教学计划范式进行了设定,尤其是“三年制专业的实践教学一般不低于教学活动总学时的40%,两年制专业的实践教学一般不低于教学活动总学时的30%”的规定,进一步廓清了高职高专人才培养的模式。但从实践来看,由于人们对课程理性的把握还存在着一定程度的偏差,对特定专业的课程功能定位与课程的结构性整合还不能完好地反映人才培养的要求,这使得高职高专院校的办学功能难以得到彰显。

●课程的能级

一部好的教学计划,最基本的特征就是能够把课程的能级发挥到最大。何谓课程的能级?往简单的方面说,就是课程有效作用于学生时所产生的能力的大小。众所周知,课程不是各门学科知识的凑合,它是学校教育中最具实际意义的教育力量资源、学生发展资源,其最基本的元素是知识和技能,围绕着“怎样的知识、技能是为学生成长为一个未来的生产建设者、社会人所需要;怎样进行这类知识、技能的组织和教学;怎样使这些知识、技能与学生不断增长的经验实施整合;怎样使这些知识、技能成为学生解决各种实际问题的力量源泉和简约化了的心理条件”等等,按照学生心理发展顺序将这些知识、技能和学生活动组织起来并进行编排就是课程的能级,将课程的能级赋予实施的时序和评价等第等等就成了教学计划。从高职高专教育的目的要求上看,课程的能级着重阐释着两个方面的问题。

第一,学生专业发展需要怎样的知识和技能。什么样的课程造就什么样的学生。如果我们把注意力集中到具体的“安排什么课”的问题上时,往往会使“培养什么样的人”这一初衷遭到忽略。与普通本科院校的学生具有明确的学科性专业发展不同,高职高专学生专业发展的职业性指向十分明确:其基本人才特征是以“技能和能力”(所谓“高技能”)为本位;基本专业取向是“职业+ 就业”;基本教学特征是以“练”为主。高职高专学生的专业学习与发展过程,实际上也就是按照“职业准入”条件努力使自己“逐步具备”并积极汲取做到学有余力的过程。“职业准入”与“逐步具备”的交织对应,便构成了高职高专专业建设的内在逻辑。那些根据“职业准入”而建构起来的具有结构性、系统性、逻辑性的知识和技能,就是高职高专学生所应掌握的知识和技能。

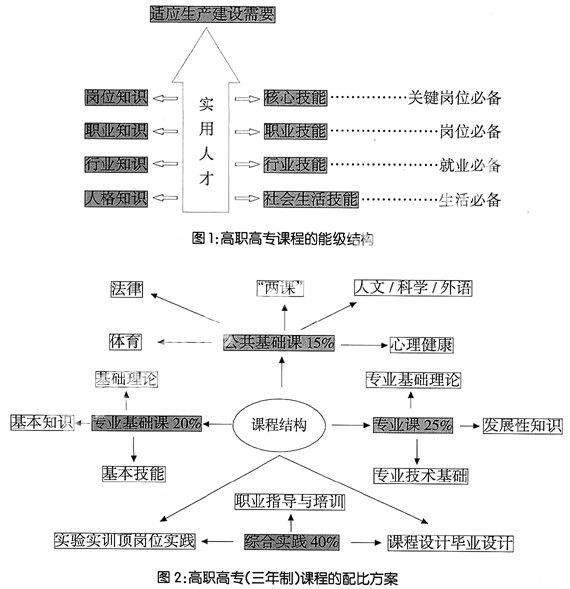

第二,为学生专业发展所需要的知识和技能怎样实现融合。高职高专学生在以“职业+就业”为取向的专业学习与实践中,他们面临着两大根本任务:一是围绕着“职业准入”来汲取知识;二是围绕着“逐步具备”和“尽快适应”来培养技能。教学计划制订的意义,就是按照这类学生特定的“认知加工”、“心智运算”等心理顺序将这些知识和技能组织起来,为学生“逐步具备”设置时序和步骤,并充分彰显高技能人才培养特色。我们依据著名未来学家阿尔温·托夫勒(A·Toffler)的“未来学力”理论,参照佐野良五郎“学力结构模型”,将高职高专课程的能级作如下界定(如图1)。

高职高专课程的能级按照知识与技能对应的逻辑分成四层。最基本的一层为“生活必备”层,旨在增进学生作为“人”的基本素质,并着力提高其适应社会生活的基本技能和能力,以文化理论知识教学与社会实践活动为主要形式;第二层为“就业必备”层,能够适应与专业对应着的行业一般性生产与服务的需要,以行业理论知识教学与职业技能培训、资格证书认证为主体特征;第三层为“岗位必备层”,在该层次上,学生十分清晰自己即将要从事的岗位生产与服务所需要的条件,在掌握一定的基本技术理论知识的基础上,以模拟解决生产与服务中的实际问题为主轴培养职业技能;第四层为“关键岗位必备”层,该层次上的基本知识和技能主要表现为岗位适应性、对一线生产和服务中出现的新技术新领域进行决策、对工作环境进行巧妙应付等方面的知识和技能,以高效而富有创新意义的解决实际生产与服务中的具体问题为主要特征,具备一定的驾驭岗位的能力。

●课程的配比

一部教学计划就是一个完整的系统。这个系统是由若干门学科和若干种形式的活动组成的。“若干门学科”和“若干种形式的活动”就是教学计划的构成要素。如何使教学计划更好地落实高职高专的办学方向与定位,如何使教学计划在高技能人才培养过程中功能与作用达到最大,一方面取决于各构成要素本身的特质,也即什么样的学科和怎样的活动才是为培养特定职业领域的高技能人才所必需的,这将通过课程的能级给予规范。另一方面,也是很重要的一个方面,就是在对教学计划各构成要素进行组织时,将以怎样的配比形式使教学计划这个系统结构得到优化。对此,根据《教育部关于加强高职高专教育人才培养工作的意见》所体现的“够用:具有必备的基础理论知识和专门知识;适用:具备较快适应生产、建设、管理、服务第一线岗位需要;实用:掌握从事本专业领域实际工作的基本能力和基本技能”三条基本原则,我们将高职高专总学时按照公共基础课15%,专业基础课20%,专业课25%,综合实践40%(两年制则可分别为20%、20%、30%和30%)四大课程模块进行比例分配,建立基本的高职高专教学计划制订模块(如图2)。

我们将高职高专课程作四大模块划分,第一,旨在廓清这类院校的个性化课程类型,定位核心价值:公共基础课的核心价值是增进人的基本素质,课程配置的基准是人格性;专业基础课的核心价值是使学生掌握行业基本知识和基本技能,课程配置的重心是行业性,且在体现专业倾向的同时具有一定的通用价值,面向着行业岗位群;专业课的核心价值是培养学生关键技能和从业能力,关键岗位上的技术结构与特质是该模块课程配置的落脚,面向着关键岗位;综合实践课的核心价值是增强学生服务社会的意识和能力,它作为一个模块,是在与课内实施的课程紧密配合协同下得以进行的,贯穿于规定学制的始终。课程每一模块的核心价值,实际上是高职高专教育价值的具体化,决定着课程的能级。第二,旨在明晰这类院校的人才规格,定位办学理念。从整体上看,这样的课程配比蕴含着“具备一个受过高等教育的公民基本素质——在合适的行业中从事自己合适的工作;在合适的职业岗位上从事专业性工作;在关键性岗位上从事有技术特长工作”的思路和取向,这样的思路和取向比较充分地体现着课程的能级,使课程配置真正成为高职高专学生成长与就业的重要导引力量。第三,旨在建构这类院校的质量体系,定位发展方向。从课程结构上看,实践教学的比重最大,而且这是由国家教育部为体现高职高专人才培养规格所做出的指导性规定。这实际上表明,实践应用型和操作技能型是高职高专教育质量的重要内涵,强调课内理论教学与课外实践教学的融合,加强实验实训,注重校企合作,就是高职高专院校的发展方向,我们从深圳职业技术学院、宁波职业技术学院等重点高职院校的办学经验上看,他们无不在这方面着力。

体现合乎高职高专教育要求的课程能级与课程配比,是教学计划制订工作中的重要理论问题,对这个问题作出科学的解释并进行实践,是提升办学效益中最为实质性的一步。

参考文献:

[1]钟启泉.现代课程论.上海:上海教育出版社,2000

[2]教育部.教育部关于加强高职高专教育人才培养工作的意见.教高[2002]2号■