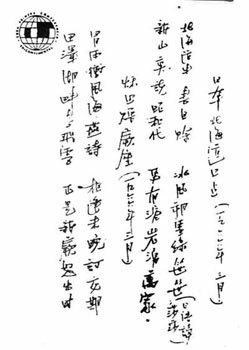

友人忆青年杨朔在哈尔滨

2009-03-11方未艾方朔

方未艾 方 朔

著名现代作家杨朔,原名杨毓,1913年生于山东省蓬莱县。1937年去延安参加革命,陆续发表一些通讯、特写、小说和散文。抗美援朝期间,赴朝鲜前线,著有长篇小说《三千里江山》,是我国描写抗美援朝战争的第一部长篇小说。还著有通讯特写集《鸭绿江南北》(1951)、《万古长青》(1954)。

杨朔是一位很有影响和成就的优秀散文家。他的散文代表作《雪浪花》、《荔枝蜜》、《樱花雨》、《海市》、《泰山极顶》等,都是脍炙人口的名篇。1968年,杨朔被林彪、“四人帮”迫害致死。

许多人知道杨朔的作品和他后半生的经历,对他青年时期在东北的一段生活却很少知道。20世纪30年代初,杨朔从山东到东北的哈尔滨,名字叫杨莹叔,这期间我和他有一段难忘的交往,而他也正是在这一时期走上文学创作道路的。

初识杨朔

1932年,我在哈尔滨的一家私人办的《东三省商报》当编辑。当时,这个报社在市内道外十四道街一座两层楼中。《东三省商报》是对开4版的日报,其中有一个版面是副刊,原来没有刊名,我负责编辑这个副刊后,起个刊名叫“原野”,意思是万木争春,百花齐放。

副刊曾连载一位大学教授李仲子的文言体《诗话》,我去了之后认为多数读者对文言文章和诗话不感兴趣,就给停载了。有一天,李仲子打来电话质问我,并让他的一个学生和我面谈。我在编辑室接待了他。

这个学生有20岁左右的样子,白净净的长脸,明亮的眼睛,宽宽的肩膀,细高的身材,头戴一顶台湾草帽,身穿件白绸子长衫,下面是一条散腿裤,脚上的皮鞋又黑又亮。看他的外貌,像是一个阔人家的公子哥儿。

我当时26岁,不习惯见面与人握手,就请他坐在一只木椅上。他摘下帽子,漏出一头黑黑的背发,光润的额头渗出晶莹的汗珠。时值夏日,他大概是步行而来,坐下后不停地用手帕擦汗。

我所在的编辑室,是一个面积不大的用砖墙隔成的房间,室内只有一个写字台、两把椅子和一张大木床。写字台上堆着一些文稿和书报,床上放着我的被褥和衣物。

他一边看着我,一边扫视着屋内。

我问他:“你是李教授的学生吧,贵姓,台甫怎么称呼?”

“我叫杨莹叔,您不认识我,我在道里的大街上和公园里见过您几次,前任编辑老陈对我讲过您。”他谈起话来很洒脱,带着一些山东口音。

我说:“你不是本地人吧?是山东人?”

“是的,我是山东蓬莱人。听您口音,也不是本地人,咱都是身在异乡为异客呀!”

“我生在辽西,老家是山东掖县。”

言来语去,感到有些亲近,他讲起自己的情况。

他毕业于烟台的惠文中学,因家穷没考大学,也没找到职业,就离乡闯关东。“九·一八事变”后,来到哈尔滨,在英商太古洋行当职员,业余时间在法政大学夜校学习。李仲子教授教语文课,因都爱写文章,彼此较熟。这次李教授让他来谈一谈,希望能把连载的诗话继续登完。

我很理解他,于是把报社的情况告诉他说,这是一家商报,主要靠广告收入维持支出。读者大多是经商的,有些是机关和学校的人。新闻多是经济类的,副刊主要发表些内容有趣、文字通俗的文章,这样才适合大多数读者的口味。

他听后说:“以前我来过几次,但并不了解内情,李教授也不了解,我回去将您的话转告给他。”

我把李教授的一些文稿找出来,让他带回。这些稿子我都认真看过,写得言简意赅,字斟句酌,凡读过四书五经、唐宋八大家文章的人,一定都喜欢看。当时,能看懂这样文章的读者实在太少。

我把稿子交给他,也感到有些于心不忍。因为,我也是从投稿开始当上编辑的,很理解写稿人的心情。他站起身来接过稿子,很慎重地卷成一卷,客客气气地向我告辞。

我对杨朔挺有好感,认为有很好的文学底蕴,人也挺温和。

从相识到相知

过了几天,杨朔送来李仲子用白话文写的一篇悼念女儿的文章。他女儿自由恋爱,后被抛弃,失恋后精神受到严重打击,忧郁成疾而亡。作为父亲痛感失去爱女的哀苦,又为年轻的生命无限惋惜。这篇文章写得哀婉动人,在“原野”副刊上发表以后,收到很多读者给作者写来的慰问信。

有一天,杨朔送来他写的一篇白话散文,我看了后觉得很好就收下了,并让他将慰问信转给李教授。从此,我和李仲子的关系渐熟。杨朔在他休假的日子常来报社,我们除了交谈文章,还常到附近的小饭馆吃饭,到公园去散步,到松花江去划船、游泳。

当时,我们下小饭馆,吃得很简单。他爱吃煎饼、小米粥,常吃的菜是白菜、豆腐。杨朔对我讲过他过去一段流浪的生活。那天,他边吃边对我说:“在我没有找到工作时,常到这样的饭馆吃饭,每次都吃不饱,心里计算着口袋里的钱还有多少,还能吃几顿饭。有了职业后,虽然钱多了,但总难忘记过去的日子。”

我对他讲起刚来哈尔滨时,和萧军住在小客栈,吃上顿没下顿,每天坚持写稿投给报社,有时能换点稿费,有时没钱就饿着肚子写稿……他听后很感慨地说:“我们都是一样的人啊!”

他虽然这样说,但我还是对他平时身上的草帽、革履、绸衫、绸裤这副穿戴大惑不解,便说:“我们在这样的饭馆吃几次了,你看这里的人都是满身褴褛的平民,只有你穿戴得像个阔人。”

他苦笑着说:“这也是我的苦衷。我在洋行里工作,一般人都穿西装,讲外语。我为了保持中华民族的本色和尊严,不穿西装只穿这身服装,让他们知道我是地地道道的中国人!”

我对他的民族气节从心里尊重。

有一天,我和他在道里中央大街一家咖啡馆里喝咖啡,当向杯里放方块糖时,我问他这是不是太古洋行的商品,他说:“是的,但不是英国产的,是英国殖民地的产品,由英商贩运来的。我在洋行里工作,许多人认为我是给外国人办事,其实我是在谋生。”

我们离开咖啡馆后,他邀请我到他的住处去看看。他的住处是在石头道街的太古洋行附近一个有三间瓦房的小院子里,中间是厨房,两边是卧室,他住在东边的一间,对面的一间是他的带家眷的同事住的。他的房间比我住的编辑室大,室内有一张铁床,一个写字台,两把椅子,墙角有一个衣柜和一个书橱。墙上有两张地图,一张是世界地图,一张是中国地图。在他的书橱里,有中文书,也有外文书。我注意看到中文线装书有《李太白全集》、《杜诗镜诠》、《古文观止》、《古文释义》,还有《柳河东集》、《白香山集》等。新出版的书有冰心的《春水》、庐隐的《海滨故人》和鲁迅的《呐喊》、《彷徨》等,还有一些英文书和俄文书。

他说这些书多半是李教授借给他或送给他的,只有几本是自己买的。他说想学日语,我刚好在日本人办的学校学过日语,便说:“这样好吧,我教你日语,你教我英语。”由此,我俩在学习外语上互为师生。再见面时,就开始学习外语了。

志同道合

1932年秋,松花江涨了多年未曾有过的大水。一夜之间,道里和道外低洼的地方都被水淹没,很多的人在水中挣扎、求救,部分受灾难民逃到南岗和极乐寺一带高地避难。

我所在的《东三省商报》报社的大楼,被水淹了半截,报纸被迫停刊,人员都搬到道里。过了几天,报社租了房子和印刷厂 ,出了一份晚报。

我搬到离杨朔住处不远的中国二道街德商西门子经理的家里,我们经常往来。晚报没有副刊,为报道水灾的情况,开了一个专栏,叫“水国见闻”。我和杨朔到道外受灾最重的地方去看过,回来后,他写了一篇《水国吟》,我给发表在“水国见闻”专栏。后来,我俩又一起到南岗和极乐寺一带难民聚集的地方采访,由他执笔写了一篇散文,我给发表在当时地下发行的《工人事业》报上,散发给难民看,许多人看后都感动得流下眼泪。

洪水退去后,报社的人员都搬回来照常上班。有一天,党内的同志金伯阳从沈阳回来,把一个箱子寄存到我的住处。当他把箱子搬上楼时,我和杨朔正在屋里谈话。杨朔见来人不是一般的人,就告辞走了。

杨朔走后,伯阳警惕地问我:“他是怎样的一个人?”我说:“他就是在《工人事业》报上写过难民痛苦生活的那位青年人。”伯阳这才放了心。这次,伯阳告诉我一个重要消息,中共中央已由上海进入苏区,满洲省委由沈阳搬到哈尔滨。共产国际在海参崴成立了一个太平洋秘书处,直接指导太平洋沿岸各国的革命运动。最近省委要在哈尔滨开一个会,有的同志要到我的住处住宿。

伯阳是我的小学同学黄吟秋介绍认识的,他是我的入党介绍人之一。他知道我和萧军是朋友,关心地问了萧军的情况。他对我很信任,临走时让我保管好箱子,并说对杨朔要注意培养,多一个同志多一份力量。我感到他第一次见到杨朔就有信任感,心里非常高兴。但当时的情况,我是不能对杨朔讲出来的。

过了一些日子,我离开商报到《国际协报》去当副刊编辑,搬到道里一家波兰人开设的名叫瓦尔沙瓦的小旅馆住,杨朔和我常见面。中共满洲省委的几个同志也常到这个小旅馆聚会,当时担任市委书记的吴健(化名老吴)住在我的对面屋,他教我唱《国际歌》,杨朔也和我一起学会了这首伟大的歌曲。记得那年在一场大雪之后,我和杨朔到松花江边看雪景,我们对着白茫茫的大地,高声唱起这首歌,似乎忘记了身边的一切。唱完后,我们把手紧紧地握在一起……

接近党内同志

1933年的春天来到了,金伯阳和老吴住在瓦尔沙瓦小旅社,白天经常换上工人服装到工厂去,晚上回来常有三五个人来看他们。这些人在一起,非常亲切,就像兄弟一般。杨朔看到他们相处的关系,感到很羡慕。他对我说:“在我的周围,见不到这样的人。”

金伯阳是大连人,那时的公开姓名叫杨扑夫。在哈尔滨有一位党内的河南人,身材魁梧,也姓杨。为了将两人区别,称伯阳为北杨,称另一位为南杨。南杨就是后来成为抗日英雄的杨靖宇,当时在哈尔滨是党内的负责人。老吴是上海人,参加过三次大罢工,前额负过伤。这些同志杨朔都见过,只是不知道他们在党内的身份和地下工作的情况。

有一天早上,伯阳到国际协报社找我。他说给我介绍一位从苏联回来的女同志,教我学习革命理论,到公园去接头。我跟着伯阳来到离报社不远的公园,在喷水池旁的一棵树下的长椅上,坐着一位看样子年纪有二十七八岁的女子,身穿西式长衫,脚穿一双高跟皮鞋。她手里拿着一个打开的手提包,对着里面的镜子,正在用手抿着鬓发。见我们来到跟前,立即合上小提包站了起来。她的身材不高,一双水汪汪的大眼睛,两道稍稍竖起的细眉,脸上施着一层薄粉。伯阳对我说:“这是李大姐。”对她说:“这是林编辑。”当时,我的笔名是林郎。我们坐下后,她见我比她长得高大,就问道:“咱俩谁年龄大?”我说:“我二十七岁。”她听后笑着说:“我刚好比你大一岁,还称得上你大姐。”

听她的口音是四川味,我刚想说话,伯阳见林荫道上走过来一个人,就机警地站起来说:“我们走着谈吧。”来的人是杨朔,伯阳便和她走开了。杨朔意外地见到我,小声地告诉我说:“公园里有人散发抗日传单,那边来了很多日本人和警察。”我看他的神色有些紧张,便和他一起离开公园。那天伯阳介绍的李大姐化名李洁,原名叫李一超,是四川人,她就是日后到抗联领导武装斗争牺牲的女英雄赵一曼。当时,我并不知道。杨朔问我她是谁,我竟然说是刚经人介绍认识的一位女朋友,今天想起实在太可笑了。

过了几天,在一个星期六的晚上,我到杨朔的住处,他给我看了一幅金剑啸画的《松江风雪图》,是他在画展上买的。他对这幅画很欣赏,画面是风雪漫天的松花江上,有一个系着红围巾的少女坐在爬犁上扬鞭打马,雪花飞溅,奔驰向前。画面很美,也有意境。他当时对金剑啸不太熟悉。其实金剑啸也是党内同志,从上海来到哈尔滨,从事抗日宣传,后来于1936年8月在齐齐哈尔被日本人杀害。杨朔仅知道金剑啸是位艺术家,画画、写诗,我不便告诉他党内情况,只是说我们关系很好,互相很信赖。

1933年哈尔滨电车工人举行大罢工,我和杨朔正从中央大街往新城大街走时听说的。这在哈尔滨是第一次,尤其是在日本人占领的时候,社会震动很大。杨朔急着要去看看。但当我们赶到时,罢工结束了。杨朔说:“中国人不怕日本人,这是一次反抗斗争。”我心里想,这一定是党内同志领导的,很为他们的安全担心。我和杨朔来到瓦尔沙瓦小旅社,听主人说老吴和伯阳在头一天就搬走了,心才落了地。当时,当局禁止报道工人罢工的消息,我在半年后苏联出版的中文版《共产国际》杂志上,才看到有关这次罢工的一篇文章。

在太阳岛上

这年夏天,在一个炎热的星期日上午,杨朔身着绸衫革履兴致勃勃来到报社,邀我到太阳岛游泳。我们来到江边,租了一条船,当我们离开江边不远时,忽然刮起一阵大风,江面上波涛翻滚,小船在起伏的波浪中颠簸。我担心小船会被刮翻,惊慌地说:“我们划回江岸吧,要出危险啊!”他毫不在意,脸上显出兴奋的神色,两手用力划桨,小船冲着浪头,忽起忽落。我看杨朔非常镇定自若,也就不再担心了,两手紧紧把着船边,随船起伏,倒感到有种战胜恐惧后的快乐。

不多时,风平浪静,小船也平稳了。杨朔满脸流汗,绸衫湿得贴在身上。他放下桨,让我慢慢地划着。这时,他从船边俯下身去,手捧清凉的江水洗脸。一边用嘴喷着水,一边用力晃着头,甩着脸上的汗水和江水。看他样子,一扫往日的斯文,我倒觉得他更可亲可爱了。

杨朔洗完了脸,也没有用手帕擦,就又握起双桨,用力地划了起来。我们很快穿过江面上的许多小船和游泳的人,来到江中的太阳岛上。寄存了船,到一家更衣室里换上自带的泳衣,就跳进太阳岛畔的大江游起泳来。

当我们游到江心时,从下游驶来一只日本军的巡逻船,鸣响着刺耳的汽笛,平静的江面立时被冲起波浪。许多划船和游泳的人,急急忙忙躲向江岸。有的人站在小船上,有的人立在水边上,有的人上了岸,惊奇地张望。这时,我用力地向岸边游,杨朔却若无其事地仍在江心游着。在巡逻艇要经过他身边时,他竟在艇前不到20米的地方横游过来,我真为他担心。在他游到我身边时,我忍不住说:“你太冒险了!这些日本人会向你开枪的。”他不以为然地说:“他不敢!”

我们游到岸边水浅的地方,走上了太阳岛。杨朔俯卧在沙滩上,我坐在他的身边,谈论着刚才的事。正谈着,一些在沙滩上穿着泳衣的男男女女、大人小孩,忽然发出惊慌的喊声。我们顺喊声望去,只见不远处有一队日本军的巡逻兵骑着马奔驰而来。人们在急忙躲闪,沙土在马蹄下飞扬,日本兵在马背上狞笑。我和杨朔没有移动,这支马队竟然从我们身旁绕了过去。马蹄溅起的沙土,落在我们的身上。当日本巡逻队走远时,很多中国人大声骂起来,有的怒目而视。

这时,从岸边走来两个青年女人,一个是工业大学的学生,一个是有名富商的女儿。她们都喜欢文艺,常写些花儿鸟儿的新诗。我认识这两人,都给她们发表过文章。

当她俩走到我们身旁,先同我寒暄几句,就让我介绍一下这位刚才不怕日本军艇和马队的人。我站起身来,说:“好吧,这是我的朋友杨莹叔,在太古洋行上班。”她们凝视着身上只穿条泳裤的杨朔,脸上微笑着,这使平日很少与女人交往的杨朔感到局促、发窘。于是,我指着烫着卷发、身材修长的一位说:“这是王丽女士,工业大学的学生。”指着另一位头盘双辫的女子说:“这是韦燕女士,女诗人。”

杨朔已经站起来,礼貌地同她们一一握手,说着恭维话。他们之间说完客气话,竟无话可说了,面面相觑,样子都很尴尬。这时,王丽比较有经验,大方地说:“我们到江岛餐厅喝杯马罗斯好不好?”韦燕接着风趣地说:“你不如说喝杯‘爱斯克柳木,‘马罗斯这句俄国话不时髦了,我这句日本话正风行。”

我们一边谈笑着,一边向江岛餐厅的小楼走去。那时,太阳岛还很荒凉,在沿江一带有两个木排搭成的水上体育场,在岛的东边沿江一带,是一些大大小小的简易房,有的住着避暑的人家,有的为游泳的人做更衣室用。江岛餐厅的小楼像鹤立鸡群一样,矗立在太阳岛上,是唯一的现代建筑物了。

江岛餐厅当时是一个逃亡的俄国人办的,几个服务员都是俄国少女。她们和王丽、韦燕说俄语,和杨朔说英语。我说了几句日语,她们都不懂。我们在餐厅吃完冰激凌后,两位女士邀请我和杨朔到江上划船。那时节,江水粼粼,清风习习,微波荡漾,情意绵绵,很多划船和游泳的人,都注视着我们,有的还窃窃私语,也许有人把我们看成两对情侣。

划完船后,两位女士邀请我们去游船俱乐部跳舞,杨朔婉言谢绝了。她俩不尽兴,又盛情邀请去马迭尔影院看电影,杨朔一再推说有事又谢绝了。两位一腔热情的女士觉得扫兴,就冷淡地向我们告辞,坐上小船缓缓地向江南划去。

我和杨朔在太阳岛上散步,谈到他对女人的态度有些不近人情,让人难以理解,他对我说:“我对女人并不是不动感情,但一想到自己独身在外,前途未卜,尤其是国难当头,心情就十分沉重。我很爱古代的诗文,常常陶醉其中。对身边的一切,感到很苦恼。我有时心里像有一团燃烧的火,只恨无处发泄,有种说不出的痛苦和悲愤……”

我和杨朔相识有一年多了,从没见他这样倾诉自己的心怀。我对他说:“现在有很多人,为了祖国和民族,组织起来进行反抗和斗争。我们周围也有越来越多的人,不甘当亡国奴。你的心情我很理解,我有几位朋友很有志向,今后常在一起交往,我们会成为更好的朋友。”

见时容易别时难

哈尔滨的秋天比长春、沈阳似乎都来得早,气温低得也快。

有一天,我和杨朔在一起的时候,党内的同志金伯阳来找我。他见到杨朔很爽快地说:“我见过你,可一时说不出名来,真对不起。”

杨朔回答说:“是见过,在报社、在瓦尔沙瓦旅馆都见过。”

我知道伯阳在大连长大,当过电车司机,就对伯阳说:“他就是我常常对你讲的朋友杨莹叔,现在太古洋行当职员,他游泳、划船都非常好!”

金伯阳立刻伸出宽厚的大手,热情地和杨朔握手。杨朔知道我们有事,就先告辞走了。

伯阳是从乡下刚回来,他给我讲了抗日游击队的一些情况,并说要留在市内住些时间,让我帮他找件事做,好掩护下身份。我突然想起杨朔跟我学日语的事,伯阳从小就学过日语,就让他接我教杨朔的日语,当家庭教师。伯阳对这主意开始觉得不太适当,一时也找不到别的事做,就答应了。

当天晚上,我去找杨朔谈了这事,他很高兴,说:“我看他和你交往很深,这人很豪爽、热情,我愿意跟他学日语,也愿意和他交个朋友。”从这以后,杨朔不仅和伯阳在学习上成了朋友,在人生的道路上还成了志同道合的战友。

这年的10月,中共满洲省委决定送我到苏联去学习。因为是党内的秘密行动,我没有向报社辞职,也没有向朋友告别。当时,只有通知我的人和带我过边境的交通员知道我的去向和离开的时间。在我突然走后,哈尔滨的朋友和认识我的人,有的认为我被捕失踪了,有的认为我下乡参加抗日游击队了。

我在苏联学习了两年,于1935年秋秘密回到哈尔滨。当时,我的朋友萧军、萧红、舒群都为了躲避日本宪兵的追捕,先后离开哈尔滨去了青岛。我回来后,先见到了过去常在报纸上发表俄文翻译作品的金人,他告诉我杨朔还在洋行工作,仍住在原处。在一天的夜里,我突然来到杨朔的住处,他见到我惊呆了,马上就紧紧地把我抱住,热泪盈眶地说:“真没有想到你还能活着,我把祭文和追悼文章都写过了!”

我当时也非常感动,回来时组织分配我到伯力远东红军司令部当一名侦察员,主要在东三省地区工作,为了安全不准暴露身份和任何活动内容。杨朔一再问我到哪儿去了,回来要干啥,我都没肯说实话。现在回想起来,心里很是内疚和难过。

那天晚上,我和杨朔彻夜未眠。他告诉我说,伯阳教日语很认真很好,还讲了很多我和萧军、萧红的交情,讲了很多抗日的道理,也讲了他在大连的往事。后来,伯阳离开哈尔滨到乡下参加抗日游击队,再没有回来。

第二天天没亮,我就和杨朔告别。我说要到长春办件急事,他可能猜想到我的身份,告诉我有急事可以到长春大同日报社找他的弟弟杨毓玑,他还告诉了我他的朋友孙梅陵的地址,我心里非常感动。怎么也没曾想到,这次分别以后我和杨朔竟再也没能见面!

我到长春后,见到了杨朔的弟弟和朋友,在一起相处多日。1936年春,我离开东北,到了新疆。1950年到了山东大学教书。1955年至1978年我失去了人身自由,待我恢复了公民权,想寻访杨朔时,他在“文化大革命”中已经被迫害身亡。我在悲恸中思念杨朔,心中还有很多话想对他说!

30年代东北作家群中的知名作家、编辑。1932年在哈尔滨《东三省商报》、《国际协报》当副刊主编时加入中共。1933年被中共满洲省委派往苏联列宁大学学习,曾任《太平洋灯塔》杂志编辑,并加入联共。1938年在新疆,因苏联肃反扩大化而被捕入狱8年。1955年在山东大学被打成“胡风分子”。1978年恢复公民权。先后在兰州大学、山东大学担任俄语教授、外文系主任,兼任甘肃省文联副主席、青岛市文联副主席、辽宁省诗词学会顾问、本溪市作协顾问等。自20世纪80年代以来,撰写了30余万字的回忆录。