关峡:走在人生的五线谱上

2009-03-11陈佳冉

陈佳冉

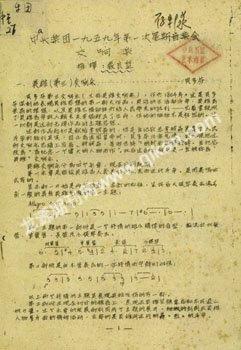

抽出一份中央乐团(中国国家交响乐团前身)的存档,脆生生,发黄的纸,薄薄的一张,至今已有五十几年的历史。纸上写着:“中央乐团一九五七年第一次星期音乐会——交响乐”,指挥者是当时著名的音乐家,中央乐团创办人之一的严良堃。1940年,一曲《黄河大合唱》在严先生的指挥棒下,名动南北,今晚,在这个属于1957年某个仲夏夜的星期音乐会的舞台上,严良堃献上的是贝多芬的第三交响乐。

看到这份存档时,你便会知道为什么浪漫主义者会将音乐称作是最高形式的浪漫,如尼采这样的狂士又为何要痴心于进行曲背后的瓦格纳。短短3行简谱,夹在近20行的文字说明中,仿佛一段密码,一段无法用言语穷尽的精神内容,一种在数量有限的天才之间流通的,神秘的语言。对音乐的翻译,在此时看来,确实是单向的。从音乐家的脑中流出的曲子,几经周折,也难以回归到他们的思想中去了。

初见关峡,并不惊讶,想象中的音乐家应该就是这个样子的:头发一定要乱,因为思维太过肆意;脑门儿一定要高,因为得在里面装下古往今来,海海乐章;可以不侃侃而谈,可以不奔放热情,但说到音乐时,那眼中射出的精光,应该有对情人般的专注,也可以间或神经质地来那么几嗓子,那大抵是他们人生中快速闪过的G音级。

有媒体形容关峡的身上有股“侠气”,我却不以为然。“侠”的定义太市井,也太江湖,并不适合用在这样一个音乐家的身上。音乐家,不论他个体的气质如何,于外人而言都是有距离感的,你走近了看,近到能嗅出他身世中最隐秘的脉络,可是你毕竟不是那些懂得使用“神秘语言”的人,你终究无法抵达他脑中的所思所想。他有他的傲慢,也有他的技巧,你怕就怕他用那高超的,无人识破的技巧,掩饰住了疏离感,用纱帐在中间那么一罩,“蝴蝶飞不过沧海”,好在也“没有人忍心责怪”。

世界名曲——《小龙人》?

关峡问我:“喜欢音乐吗?”

我本能地摇头,心想:在KTV鬼吼鬼叫算得上吗?

关峡说:“听过交响音乐会吗?”

我说:“没想到,《小龙人》的主题曲是您写的。”我头上有犄角,我身后有尾巴,谁也不知道,我有多少秘密……说这话的时候,心早就翻出了三山五岳,流成了一首歌。“大学时,我的室友有广东来的、有江苏来的,人人都会唱‘小龙人,它在我们这代人中属于‘世界名曲。”

我讲得起劲,却发现对面的关峡,大作曲家,快要晕倒。《小龙人》是世界名曲?那莫扎特、贝多芬、巴赫、德彪西、勃拉姆斯……要摆在哪里?

哎……就是这样的,音乐人和小老百姓,讲不到一处去。

关峡大约并不以为他的那些影视音乐作品有什么不得了的,可是只要你去网上翻个跟斗,就明白普通人的耳朵好的是哪一口儿。《我爱我家》、《围城》、《激情燃烧的岁月》、《士兵突击》……别看大街上的人哼哼唧唧,还时不时地跑掉几个音,想拉回来却无能为力,可是“你是我记忆中忘不了的温存,你是我一生都解不开的疑问……你是永远的回程票,你是我靠近你时开着的一扇门。(《我爱我家》片尾曲)”这样的音乐却是真真实实地打动过一颗颗扑腾的心的。于是,理解也好,不理解也罢,关峡的曲子被我们留在了记忆里。

关峡说,《激情燃烧的岁月》、《士兵突击》里的配曲是出自他创作的交响曲里的一些篇章,“《悲怆的黎明》已经基本完成,就在那里,后来康红雷需要配乐,没想到与《激情》一片的精神实质相当吻合,片头激情,片尾浪漫,我只用了3天的时间就录完了音。”

3天,背后或者是3年,或者是13年,或者自打关峡迷恋上音乐的那一刻起,更久。文章本天成,音乐亦如此,只是君不见,古往今来,天道酬勤。

关峡的作品中喜欢用小提琴,好像自打《围城》开始就有这个嗜好。该怎么形容呢?反正脑中是能立刻淌过那段音乐的,我跟关峡说,它就像一条曲曲折折的里弄,黑暗的,狭窄的,湿冷的,只有时间在清晰地流过,而钱钟书的影子、方鸿渐的影子、唐小姐的影子、赵辛楣的影子……却都像是午夜街道上驶过的车流,断断续续,又忽而一阵。

《士兵突击》里也是如此,关峡征用了久石让在《菊次郎的夏天》里的曲子,小提琴在钢琴沉着的伴奏下娓娓低吟,秋阳明亮,天高山远,许三多的路逾铺逾长……音乐,水一般的流着,把人生紧紧把握,依恋着的一切东西都带了去了,到临了总像北方人的“话又说回来了”,远兜远转,依然回到人间。可听在我这样年轻的耳朵里,却是悲调,也是绝调。

我问关峡:“有没有人说,您的音乐里有些悲剧的东西?”

“噢?”他反问我,不待我回答,旋即又说:“我女儿也这么说,爸爸,你身上有悲剧色彩!”

童年

我们这一代人如果忆童年,有些背景,天南地北都是如出一辙的,比如琴房、比如画室。总之大多数的幼儿都被认为是天才,随着年纪渐长,真伪开始分辨出来,也许不是真伪,只是世俗与非世俗的区别。

我站在爷爷身后听他叮叮咚咚地弹钢琴,羡慕地说:“真好啊!”大人们误以为我有音乐天赋,又看我手指细长,拉去琴房,锻造奇才。手指细长能干的活多着呢?谁说天生就应该拉小提琴?怎么不见他们送我去学拨算盘?终于还是露馅儿,半途而废。其实,我只是喜欢那种音乐绕梁的空气啊!

这时,天才就会显露出非同一般的轨迹来,就像每个故事都有很好的开头,至于它会将你引向何方,难以揣测,而天才的故事总会走向“对”的那一方。关峡就是如此。

半个世纪前,在七朝古都——开封,夜仿佛浸了油的纸,呈现出一种半透明的酡红。

寻常巷陌,传来阵阵乐声,笛子、二胡……悠悠渺渺,像在耳边粘住了一根面条,咬着人的肉就是不放。拉曲的老会计是关峡的父亲,他的爱好终于没能成为他的职业。而此时,关峡的母亲正娓娓道来一个个《伊索寓言》故事替关峡串起这些抽象的音符,真是奇妙的中西合璧。

上小学的关峡跟父亲学京胡、二胡,看样板戏,11岁拉着《光明行》,稍大一点他捧着红灯收音机“偷听敌台”,从香港传来的声音,是古典的西洋乐。他从中国传统乐器起步,却走向了西洋音乐,对于当时的环境来讲,这是一条艰难的歧路。不过,所谓少年,谁没点叛逆和喜新厌旧呢?

和西洋音乐相比,中国的民乐恰如其分地体现了国人的精神实质“爱热闹”,中国人爱极了“热闹”,一头扎进去最好,在旁边围着圈,兜着袖口看看也过足了瘾。所以啊,那锣鼓声“锵锵咚咚”不问情由,劈头盖脸地打下来,总能在人堆里激起一阵浪花,再吵都能忍受。

西洋乐就不同,尤其是交响乐,那种攻势是慢慢来的,需要一点时间把大喇叭、小喇叭、钢琴、提琴一一安排布置,四下埋伏好了,方此起彼应,很有些阴谋家的味道。

关峡羡慕开封八中的宣传队员,他看他们白天割麦子,手中还带着手套(保护拉琴的手),金色的麦田,白色的手套穿梭其间,像鱼翔海底,这才是艺术家该有的浪漫啊!关峡跟家里闹着要一台小提琴,姐姐掏出一个月的工资买了。他用从二胡上学来的两根弦的技巧拉《北风吹》,上手就来,家里人觉得这钱花得“值”!

青岛音专毕业的侯俊卿老师教关峡认识了五线谱,从此在他的音乐世界里就有了升降、渐变、首调、空弦这些专业而系统的音乐知识。他疯狂地练习,每天11个小时地拉着,不知疲倦。

一个艺术家的雏形,像爱德华·孟克的名画《呐喊》里的小人,歪歪扭扭,挣扎着在琴弦的轨道中,渐渐地长大了。

曲折

音乐有时候必须像小说,越曲折,越荡气回肠,越讨人欢心。可是人生,就不宜如此了,像一辆沙石车,翻山越岭,过个小坑就颠出一点,到终点仿佛被抹刀削过一般,棱角突兀全没了,留下细屑粉末,多泄气啊。

我不爱听交响乐大抵如此,宏大叙事,有时尽是慷慨激昂的演说腔,有时又精致得像瓷器,蹑手蹑脚怕碰坏了什么似的。

音乐和人生该如何辨别?

或者真实就好。

关峡考入中央音乐学院前,像一个被人放弃的游子,浪子。他历数自己待过的乐队:河南歌舞剧团、平顶山文工团、豫剧团、越调团、曲剧团……跟跑江湖的艺人没有两样。

他和乐队里的小提琴手一起去拜会当时著名的作曲家,《矿工大合唱》的作曲者张以达,被张老一番话醍醐灌顶,竟然大受刺激。

张以达是吕恩与张定和(张允和的弟弟,著名音乐家)的儿子,身形清瘦,为人狂放不羁。某日下午四点,张老将关峡迎进屋子,次日清晨才放走他。关峡回忆在张家的十几个小时,至今历历在目。“老人家话不多说,放上唱片,又说又唱,洋洋洒洒,手舞足蹈,十几个小时不带停。半夜里,他的夫人还端来夜宵。”这一次,关峡算是被老作曲家彻底洗脑了!

从张以达家回来的路上,关峡已经下定决心要学作曲。他不想做别人作品的演绎者,他要创造自己的作品。他向张以达求教,希望能拜其为师,但张以达考虑到两人相隔异地,不易传授,回了一封长信,婉言谢绝。老前辈将他领进门,两手一摊又抛弃了他。关峡不甘心,他要拜师,他要学作曲,他本来就走在一条崎岖的道路上,这么多年都过来了,再走下去也坏不到哪里去了。

所幸还有家人和朋友。关峡的同学方可杰(作曲家,现任河南省艺术研究院院长)邀请关峡来许昌的家中淘书,他觉得自家收藏的音乐书籍或许能帮得上忙,没想到关峡竟然将一箱书“一锅端”了,不知道当年的方可杰会不会大呼“引狼入室”。

关峡的父亲在家为儿子做饭、抄写乐谱,老人弹琴,孩子听,帮着练耳朵。寒来暑往,关峡信心满满,赶赴考场,结果……

关峡在开封音乐学院落榜了!

关峡在湖北艺术学院落榜了!

……

关峡只用二十分钟就做完了三个小时的试卷,他听说自己的成绩在中南五省中排了第一,怎么就落榜了?

当时在湖北艺术学院工作的民乐大师曾理中来到关峡家家访,鼓励他:“好好学,来年再考!”

成绩排第一,老师又看好他,怎么就落榜了?

关峡百思不解。

那个年代,许多事情是没法儿解释清楚的……关峡心里明白,他也不管三七二十一,既然你们都叫我继续考,干脆,我就报个高的:中央音乐学院!

中央音乐学院的门向关峡打开时,像在拍悬疑片。此时关峡已经明白自己被人打了小报告,无非是些抨击人格的飞短流长,于是乎其他艺术学院谨慎谨慎、考虑考虑、思量思量,就把他的名字给挪走了。

好不容易等来了中央音乐学院的录取通知,关峡悄无声息地北上了。这时的人是需要和内心的喜悦、虚荣做一次赛跑的。过往惨痛的经验在追,脚下就要生风,不点地地飞。只要一脚落进了中央音乐学院的大门,再欢喜,再庆祝吧。

在中央音乐学院的四年,是关峡真正意义上的蜕变。

在毕业聚餐上,作曲家吴祖强对关峡说:“你们班就两个(会有出息),你是其中之一。”关峡大受鼓舞,他从吴祖强的口中还得知学校当年为了录取他将分数调低了5分。他恍然大悟,也深感庆幸,觉得一个与他有关的时代,正扑面而来。

时代

交响乐的黄金时代早就过去了。我想身在音乐学院的关峡是有预感的,只是当年他还年轻,他有满腔的豪情,他抬头仰望苍穹,觉得自己踮一踮脚,摘下一颗星来,刻上名字也是未尝不可的。

回头望,大师云集,汇聚成银河;向前看,关峡怎么会没有理由相信,在中国这块交响乐的荒土中,他们的耕耘同样能掀起金色的麦浪?

他的脑中或者闪过巴赫的交响曲:绿草原上有思想的牛羊与没有思想的白云彩;沉甸甸的喜悦大声敲动像金色的结婚的钟。如同勃朗宁的诗里说的:

上帝在他的天庭里,

世间一切都好了。

……

关峡错了。

20世纪八九十年代的中国,对于音乐人来讲是一个“大走穴”的年代,交响乐的这片荒野,只要不能现结出果子来,是没有人愿意劳神费力地去开垦它的。

此时的关峡加入了中国歌剧舞剧院,时任团长的是乔羽,乔羽让关峡写了张保证书:“致力于中国歌剧舞剧的发展。”关峡有些踟蹰,却又别无选择地签上了名。

在外人看来,音乐就是音乐,什么歌剧、交响乐统统是一样的,或许流行歌曲还稍显不同,但在专业音乐人的眼中,两者有着无法跨越的鸿沟。关峡就这样,人被搁在这头,心在鸿沟的那头,除非有人替你铺桥搭路,不然你就甭想跨过去。当然也有胆子大一点,步子迈得大一点的,不过有这勇气,就不在歌剧与交响乐之间徘徊了,两者都没什么前途,干脆下海搞点商演吧。

关峡认识了吕丽萍、张丰毅这些影视圈里的人,也因为他们的推荐谱出了为人熟悉的影视作品音乐,可是这样的歌曲哪怕再成功对他来说也是不够的。虽然他没有多说什么,但是专业的偏见呢?傲慢呢?这群年轻人梦想的舞台该是维也纳、罗马这样的音乐厅、剧场。都说历史的车轮滚滚向前,可没有人告诉他们历史的车轮有时是不沾地的,跳跃向前的,尤其是在中国这片土地上……

交响乐的春天终被淹没在流行歌曲的浪潮中了。

关峡在这段时期创作了他的民族歌剧《悲怆的黎明》,我没有问他为什么取这样一个名字,一个带着俄国作曲家柴可夫斯基似的壮烈的名字。它是否是一种暗示?像关峡童年时母亲叙述的寓言故事一般?预示着中国交响乐贝多芬似的曲折命运……

《木兰诗篇》与哲学

歌剧是贵重的,也止于贵重。怎么说呢?它的故事大都是简单的,人物是脸谱的,偶然细腻的感情,因为被音乐放大了数百倍,也就显得尴尬,有种不能承受之重。好比唐璜的嫉妒,在莫扎特那里就比萧伯纳这里的要“堂皇”得多,看在我这样的小心眼里是惴惴不安的。

关峡做事、做人都不太张扬,没有大张旗鼓的虚范儿,但做起曲子来倒是很有些史诗般的气魄。难怪很多人听他的音乐时觉得被一种漩涡卷了进入,耳边像有两列火车呼啸倒退,于是,便是“别了,某年某月!”心中翻腾着往日情怀,也知道是与大时代挥别的时候了。

关峡作歌剧《木兰诗篇》时就把自己丢回了魏晋南北朝,那个豪门士族纷争不断、大地主阶级与贫苦农民矛盾对立的年代。他从“战争与和平”这一哲学的辩证统一出发,提炼出“呼唤和平”的主题。歌剧中的花木兰超越了传统意义上尽忠尽孝的“单行线”的道德情操,成就了一种被全世界人普遍接受的,对国家、对民族、对亲人、对恋人的“大爱”精神。

《木兰诗篇》获邀在纽约林肯中心演出,大获成功。关峡和歌剧的演唱者,歌唱家彭丽媛双双获颁“最杰出艺术家”殊荣。格莱美音乐评委奇克称贺道:“你开拓了自己独树一帜的风格,可称之为‘五声音阶浪漫主义;从你的音乐中我们能听到普契尼的表现力和瓦格纳的戏剧性配器。”

瓦格纳,当他的《女武神之骑》出现在《现代启示录》里时,那场面是叫我过耳目皆不忘的。从蒙特威第尔到莫扎特,大作曲家创作的歌剧是不写抽象音乐的,因为在他们的歌剧中表现的是人,人的欢乐与痛苦,至于那些神秘的、哲学的东西是不在莫扎特们的考虑范围之内的。

关峡说他的《木兰诗篇》里有一种哲学思考,我大抵能明白他的意思。不过这需要很大的勇气去探索一个更广阔的空间。他想通过歌剧表现一种观念、一种价值,这种抽象的象征,从某种意义上是可以脱离人物性格存在的。

当这个国家仍然在某种混沌的价值中摸索时,关峡的歌剧却要展示一尊启蒙思想最高统治者——理智——的面孔?理性屈服于感情,感情则屈服于形而上学。这个一心要脱离古典派的“叛将”,其野心真大啊!

彭丽媛的嗓音是歌剧对观众最大的吸引力,嘹亮的嗓子在高压的音乐下从容上升,各种各样的乐器一个个惴惴慑服了。人在人生的风浪里突然站直了身子,你才恍然,原来他们可以是很高很高的……

《大地安魂曲》与信仰

关峡的第三交响乐现在交到了我的手里。

当然,我不懂音乐家的神秘语言,我只认字,我没亲耳听过他创作的原曲,但我读得懂字里行间的意义。

“大地安魂”顾名思义,是一曲安慰土地与灵魂的作品,这让我想起了《圣经》里的那句名言:“尘归尘,土归土,让往生者安宁,让在世者重获解脱。”

关峡说:“《大地安魂曲》用来纪念汶川地震一周年,将在2009年的5月12日于国家大剧院首演。”

自1985年发表《第一交响曲“呼唤”》,1999年发表《第二交响曲“希望”》以来,关峡迟迟没有拿出他的第三交响曲,这一次他有些沉不住气了。翻看《大地安魂曲》的四个乐章:仰望星空、天风地火、大爱无疆、天使之翼,我想它对关峡来说或者将是另一次的超越。

我告诉关峡,他的新作让我看到了康德。

康德在《实践理性批判》里说过:“有两种东西,我对它们的思考越是深沉和持久,它们在我心灵中唤起的惊奇和敬畏就会日新月异,不断增长,这就是我头上的星空和心中的道德定律。”

我不知道关峡将“仰望星空”安排在第一乐章的用意为何?可是我却也想在地震浩劫之后,真真实实地问问我们这些万物之灵的人们,当我们年复一年地仰望星空时,心中的道德定律也在随之增长吗?抑或正在被宇宙的黑洞所吞噬,化为灰烟?

关峡说:“每个人对于音乐的理解是不同的。”

不过,我们在谈到“天风地火”这个乐章时达成了某种默契。这是一个具有动感的段落,关峡拟用合唱与乐队的赋格以及现代作曲技法与充满自我反省精神的歌唱,鞭挞人性中的丑恶与虚伪。

“就像但丁的《神曲》对吗?”

“啊!”关峡会心地笑了:“你懂,你懂啊!”

其实,我不懂,但我也和关峡,和每个中国人一起经历了汶川的悲剧,听到了声嘶力竭的呼喊,看到了惨绝人寰的画面,我们所共有的痛苦让我们一起反思,而这样的伤痛,在未来极为漫长的岁月里,势必将成为我们思考的源点,对于人类的存亡、理性的延续、爱的付出等等的主题辐射向各个角落。

听说关峡平日里喜欢阅读一些关于哲学和宗教的书籍。我于是有些期待。期待在他的新作中会出现继哲学思考、理性精神之后对某种东西的回归,它是什么呢?或许是宗教吧?或许是人们的信仰,告诉人们大难之后,应该依靠什么?信仰什么?什么才是人们赖以前行的路灯?在这一望无际的,黑暗的,漫长的人生旅途中……

我不禁想起了钟情的巴赫,有人说:“巴赫的音乐并非全部涉及宗教,但你必须怀抱着宗教的心情去聆听他,因为他的音乐是音乐中的宗教——它确立了人们对这种艺术严肃性的信仰。”

爱音乐,信仰它。

要如何去做?我期待着……

关峡和他的《大地安魂曲》。

关峡,当代中国著名作曲家,1957年6月出生,河南开封人,满族。少年时曾学习小提琴和二胡。1985年毕业于中央音乐学院,在校时以《大提琴狂想曲》获美国齐尔品作曲比赛二等奖,《第一弦乐四重奏》获全国第四届音乐作品比赛二等奖。

关峡的音乐创作受到了社会各界的高度评价。自20世纪90年代以来,他谱写了《围城》(1990)、《我爱我家》(1993)、《激情燃烧的岁月》(2001)、《士兵突击》(2007)等高品质、成熟的电视音乐作品,深受观众的喜爱。

到目前为止,关峡的主要音乐作品有:《第一交响序曲》(2004)、交响幻想曲《霸王别姬》(2006)、民族歌剧《悲怆的黎明》(2001)、民族歌剧《木兰诗篇》(2004)、《第一交响曲“呼唤”》(1985)、《第二交响曲“希望”》(1999)、《第一弦乐四重奏》(1983)、双筝与乐队《花木兰》(2008)等。

关峡曾任中国歌剧舞剧院歌剧团团长、中国东方歌舞团副团长,现任中国国家交响乐团团长、第十一届全国政协委员,中国音乐家协会理事及创作委员会副主任和青年音乐家分会副会长、国家大剧院艺术委员会委员、中国电影音乐协会特邀理事。中国文联授予关峡为“中国当代百名优秀文艺家”之一,美国纽约林肯艺术中心授予关峡“最杰出艺术家奖”,维也纳国家歌剧院授予关峡“杰出艺术家”荣誉证书。