泰星5号Ku波段转发器极化之探讨

2009-03-04王秀军

王秀军

泰星5号卫星一直是卫视烧友关注的焦点,大家纷纷将天线指向78.5oE位置,因为卫星上又出现了两个高清频道。其实自踏入2008年的门槛,新的高清节目不断涌现,不仅是卫星上有,地面波信号也高清频现,有线电视更是顺势将卫星上、地面上的高清信号二次编码,悉数纳入自己的高清收费套餐中,真是得来全不费功夫。

笔者当年在泰星5号接替泰星3号时就收过,当然之前的泰星2号、3号卫星节目也收过了,C波段的覆盖范围更大一些。记得当时接收泰星3号上的UBC节目还不算费力,0.75米的天线也能下载,那时教育台那组还在泰星2号,信号比3号卫星还要强一些。但换了泰星5号后,本地波束收紧,使得接收UBC更加困难,但增加了几个转发器用于新的接收系统,同时此星又增加了国际波束。其实泰星的波束是很复杂的,既有本地波束、又有全球波,还有区域波束,且C/Ku波段共存,C波段常规频段和扩展频段共用,尽管是泰国卫星,但周边国家不少都租用此星广播,就连远在东亚的朝鲜也租用此星上的转发器进行卫星节目传送,可见泰星还是很有影响力的。

泰国卫星的官方网站是:http://www.thaicom.net,在这里我们可以查到所有卫星的相关资料。泰国目前拥有4颗在轨卫星,分别是Thaicom1A 、Thaicom 2、IPSTAR、Thaicom5。1994年10月7日,泰星2号(带有12个C波段及3个Ku波段转发器)升空后,定点于78.5oE,而原来此位置的泰星1号则转移至120E,命名为泰星1A,此星带有12个C波段转发器;1997年4月17日,泰星3号在南美法属圭亚那库鲁航天中心发射升空,其轨位仍在78.5oE。Thaicom4卫星也就是IPSTAR,它是2005年8月11日发射升空的,是一颗多功能卫星,也定位于120oE,与目前的Thaicom1A同轨,其准确位置应为119.5oE。泰星5号于2006年5月27日发射,接替业已出现问题的泰星3号卫星。泰国的三颗卫星的性能比较表如附表1所示。

多颗卫星同轨是可以的,但前提是不能互相影响其正常工作,也就是它们不能使用相同的频段,或使用相同的频段但极化方式不同。原泰星2、3号同在78.5oE,同样携有C频和Ku转发器,它们的工作频率不同或极化不同:泰星2号12个C波段转发器均使用3.7G~4.2G频段中的H(水平)极化,而泰星3号则使用垂直极化及3.4G~3.7G扩展频段的水平和垂直极化,互不干扰。从附表1中可以看出,泰星5号和泰星3号使用了相同的卫星平台,且转发器配置基本相同,其场强图也非常类似,因为它就是一颗替代星。泰星3号卫星是因2003年发生的太阳能电池驱动系统、电线短路故障等问题而被迫提前退役。

从场强图上可以看出,泰星5号C波段的覆盖范围相当广,几乎已包括了除美洲以外的所有地区,这也仅仅是其全球波束,共有7个转发器,工作于3.4G~3.7G的水平极化。C波段的25个转发器中除7个全球波束外,其它18个转发器均是区域波束,均工作于垂直极化,其中3.4G~3.7G频段中有6个,3.7G~4.2G频段中有12个转发器。了解这一点很重要,虽然是同一频段的参数,可能别人能收到你收到,这是因为你不在这个波束覆盖之内。也可能你所有的参数都能收到,因为你在所有波束的多重覆盖范围内。

泰星5号共有14个Ku转发器,其中36M的带宽有12个,54M带宽的有2个,分两个波束广播,一个是泰国本地波束,另一个是印度及中国波束。对于此星Ku波段节目,除了UBC直播节目外,还增加了一个NBT Network系统节目,再有就是将原泰星2号上的教育平台节目也转到了泰星5号上。官方只给出了转发器数目,但没有说明哪些转发器是用于哪些波束上,且与泰星3号不同的是本地波束Ku转发器有所增加,这可以从目前UBC(TrueVision)节目的数量就可以看出,因为本国的直播节目不可能采用国际波束去转发!另一点就是本地波束较泰星3号有所收收紧,这样就使国内接收泰星直播节目困难就更大一些,事实也确实如此。但出现印度/中国Ku波束转发器是一大利好消息。

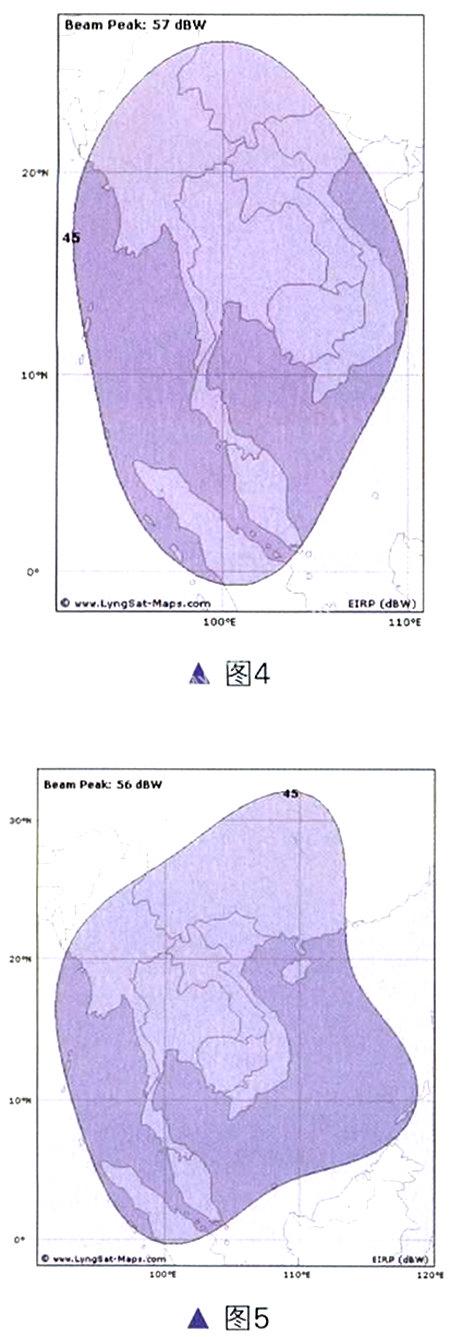

附表2是现在78.5oE位置上泰星2/5卫星上的节目参数表,这是参考世界著名的www.lyngsat.com网站及其它卫星参数网站而获得的,尤其是Ku波段这部分参数。为了便于分析问题,我们给出了lyngsat网站上的场强图,看上去更清楚一些。图1是泰星2号C波段场强图,也覆盖了中国大部分领土;图2是泰星5号卫星C波段全球波束场强图,很壮观吧;图3则是C波段的区域场强图,我国东北地区已覆盖不到了,转而西北地区有很好的覆盖。Ku波段有两个波束,一个是泰国本土波束,图4是其场强图,很明显比原泰星3号的范围小了一些,原珠江三角洲地区及海南已在它的覆盖范围之内了。图5是Ku国际波束,即加强了中国及印度的覆盖,这个波束使得我国两广、两湖的湘粤赣及西南地区都有了很好的场强覆盖,如果UBC真的用这个波束广播,真的是太好,但事实上是不可能的,这也是有国际法约束的。

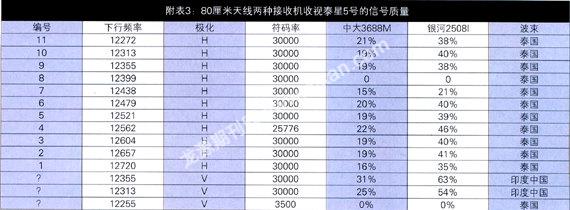

笔者所处的深圳收泰星有一定的优势,无论是泰星的哪个波束都有一定的覆盖,早在2001年就收过当时的UBC节目,那时用75cm的天线就可以收下,且有一定的余量,那时教育平台节目还在泰星2号卫星上(12666/V/27500),节目开播之初共用了泰星3号上的5个转发器,后来减少为四个,直到现在调整为8个参数(转发器)。现在用75cm的天线收下已相当费劲,只有精调才能收下其中的一部分节目,但两个垂直的参数(不属于UBC系统)有很大的余量,也许就是传说中的国际波束,最后笔者采用中卫的80cm天线进行试收,收视结果如表3所示。

两种接收机接收同一信号有不同的显示并不奇怪,也不能说明哪种机器门限更低,它们本身就没有可比性,倒是同一接收机、同一天线接收不同参数才有参考价值。但两种接收机接收的结果至少说明一个问题,那就是垂直的两组信号值以绝对优势高于水平的所有参数。猜想得到了证实,这就是传说中的国际波束,还有一组垂直参数,但一直未收到信号,因为它本身就是一个中继信号,不是常态的,无从判断是否国际波束,但lyngsat网站将其标为泰国本地波束。至此,这颗卫星上的14个Ku波段转发器都已得到了证实:即14个转发器中有3个垂直极化,11个水平极化。其中11个水平极化转发器中有8个用于TrueVision直播系统(有NID-TID为证)。而在这8个水平转发器中又有2个54M带宽的转发器,即TP1、TP2转发器是54M的,这是如何判断的呢?一般而言,若转发器的带宽为36M,加之保护带宽4M,以每40M为单位来划分,即每个转发器的中心频率间相差40M,若是54M带宽的转发器,则是以60M为单位的,从我们接收的参数来看,只有TP1、TP2符合这个特征(中心频率±30M),而其它的间隔则是40M,所以除了这两个转发器是54M带宽外,其它均为36M带宽转发器,与官方公布的数据完全吻合。

虽然我们没有收下12255/V/3500这组参数,根据以上的推断它也肯定是一个36M带宽的转发器,只不过用了其中的一部分带宽。若一个转发器只用其中的一部分带宽而又未启用其它参数,都是从有效带宽中的起始位置开始的,根据其它符码率判断所占带宽不会超过6M,而又因为Ku高段的起始频率均为12250MHz,如此计算其中心频率应是12270MHz,与TP11转发器参数相同而极化相反,这样就有3个中心频点相同而极化不同的转发器了。相同频率而极化不同也是频率复用的一种,一般比较少见,我们常见卫星中只有88度中新1号C波段采用这种转发器安排,大多数转发器的频率安排都是采用间隔错开的复用方式,即相邻不同极化转发器中心频率相差20M。

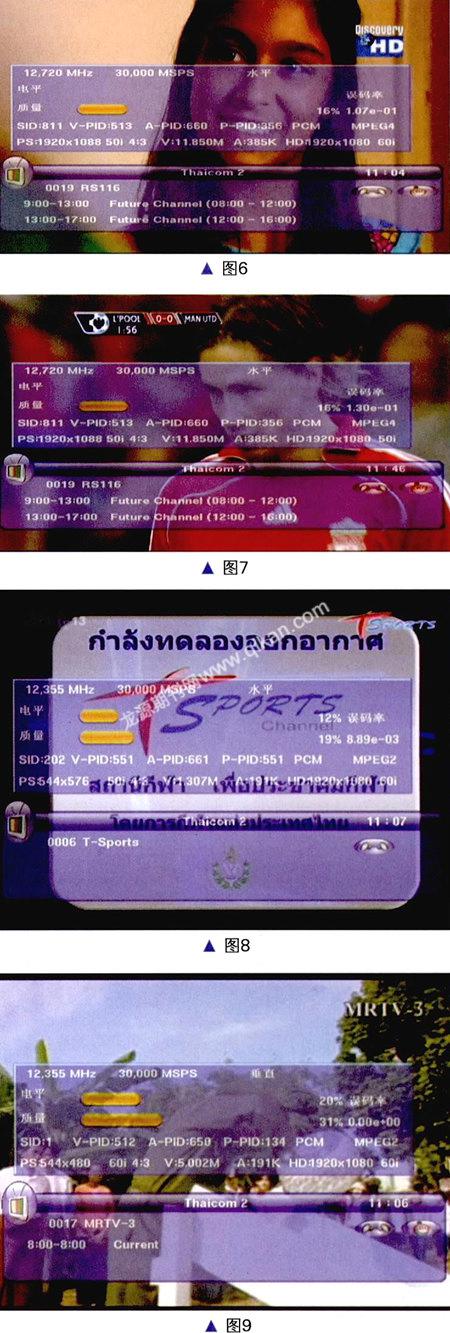

这样泰星5号卫星上的所有转发器频率安排及所属波束都非常清楚了,这不仅是从理论上推断出来的,而且事实也证明了这一点。TP1、TP2两个54M带宽转发器与其它转发器一样,都采用SR=30000,FEC=2/3的参数,显然转发器的带宽没有利用起来,应该还有1/3的带宽没有使用。TP1转发器一直在测试高清节目,且时有开锁播出。前些日子此转发器上又在测试播出探索高清频道/欧洲足球高清,并且是免费播出,又给爱好者带来一次免费体验高清的机会,又由于采用的是DVB-S/MPEG-4压缩方式,用双汉卡也可以正常接收,图6是本人用中大三合一机器接收的画面截图,图7是播放高清足球时画面,这两个节目实际是在一个频道参数下,同一PID码下交替播放出,探索高清无声而播放高清足球时有正常的伴音。

大家从截图中看到信号质量确实不高,仅有16%,但画面伴音都很流畅,这是因为采用2/3纠错率的缘故吧,同时我们也发现,这个参数没有信号强度显示,没有信号强度而有信号质量且节目能正常收看,这个现象笔者很早就遇到过,原来在接收亚洲2号Ku波段上的北京、河北台时就是这样,当时用的是同洲2000B接收机,面板上只有信号锁定灯亮起,而十级信号指示灯则一个也不亮(信号质量也没有),节目照常收看,那是采用了1/2的纠错率且用了低门限的接收机。现在是有信号质量而无信号强度,有别于原来的情况,无信号强度是因为馈线过长引起的,因为在楼上调星时是有信号强度显示的。

另外两组垂直极化的参数与水平的相同,即12313/H/30000和12355/H/30000,另有12313/V/30000和12355/V/30000,它们接收时都有信号,如图8是12355/H/30000中免费节目的接收画面,而图9则是12355/V/30000参数下接收到的画面,两组极化相反但其它参数完全相同的接收数据,搜索下来的节目是完全不同的,证明确实是两组不同的参数,且垂直极化的参数明显要比水平信号高出许多。是否将其它各组水平的信号改为垂直,也能有信号且收下节目呢?一般情况下是不可能,水平信号就是水平的,垂直信号就是垂直信号,如果水平改成垂直能收下节目且节目不同,则证明确实是不同的信号,以上两组垂直信号就是;若收下的节目相同,则证明是同一节目,显然调整上是有问题的。或者说官方公布只有14个转发器,经过接收机的简单设置就能出来更多的转发器,岂不乐坏了卫星经营者。

但有些卫视烧友确实是用12720/V/30000这个参数收下了探索高清这组节目,而用官方公布的12720/H/30000来接收却是无信号。还有一些参数设成水平、垂直都能收到信号,这些现象的帖子一经在卫视网站的论坛上发表,还引起了不小的争论,各执已见,互不相让。接收者眼见为实,确实收到了信号,看上了节目,而大多数持不同意见者则认为是高频头放置的位置相差90度造成的极化相反,有老烧认为这些现象的产生是由于高频头极化角调整不当所引起的。到底孰是孰非呢?其实答案很明显:官方对外公布的接收参数是不会错的,卫星上转发器的极化也是对的,谁错了?当然是接收者自己的问题。

如果说接收者的调整和设置有问题,为什么还收下了节目呢?为什么会产生这种现象呢?这才切入了我们极化之探讨的主题,前面所说的一切都是为此作铺垫的,不仅泰星存在这个问题,其它卫星参数上也可能出现类似的问题,所以我们应从根源上谈起。

卫星信号是有极化的,一般情况下上下行是相反的,即上行信号是水平极化,那么下行信号则是垂直极化。卫星接收天线接收信号时也是有极化的,只有极化与卫星下行信号的极化相对应(匹配),才能收到信号(或者说信号最强)。决定卫星天线极化的是什么呢?就是高频头中的极化探针!我们通常所说的卫星接收天线均指起反射作用的抛物面,其实它仅起到将下行卫星信号会聚到焦点的作用,真正的卫星接收天线是高频头的振子,即我们看到高频头内的两上小铜棒(现在有些高频头已简化成铜丝了)。图10是C、Ku波段高频头内部示意简图,打开我们现在常用的双极化单输出高频头前面的防水盖子,便会看到馈源筒内的情况(面向馈源筒),内部有两个互相垂直的天线振子,并且有一根细圆轴横穿筒内,这个圆轴就是极化隔离器,早期的产品是一个与筒外臂铸在一起的隔离厚片,介于两个天线振子之间。与横轴相平行的探针(天线振子)在最外面,它在18V电压下工作;而位于腔体里面,与横轴垂直的探针,只有在13V电压下它才工作。这种电压与振子位置的一一对应关系是永远固定的,而真正的极化则取决于高频头的实际放置状态。

图10就是我们高频头常规的设置,即极化角为零度的状态,此时与地面平行的外面的探针当然接收的是水平极化的节目,也就是18V电压下对应水平极化节目;与地面垂直的里面的探针接收垂直极化的节目,它的工作电压是13V,这就是我们的常规接收时接收机的设置和高频头的摆放,当然接收非正南方卫星时高频头应旋转相应的角度,这就是极化角的由来,其目的就是卫星天线极化与转发器下行信号极化相匹配对应。如果我们把高频头转动90度(无论顺、逆时针),则在18V工作下位于外面的探针,变成了垂直于地面,当然接收的就是垂直极化节目,在接收机的设置上,表现为13V电压对应水平极化节目,18V电压对应接收垂直极化节目。这就是节目表中本来是水平极化的节目,当设成垂直时也能收下的原因,实际上节目极化本身是没有变的,只是高频头的位置改变了而已。

18V对应水平极化、13V对应垂直极化是人们约定俗成的,谁也没有严格去定义,因为只有这样才能与官方给出的节目表相对应。但如果调试天线者将高频头最里面的振子定义为水平极化,则就会出现上面“极化相反”的现象,但节目同样能够接收下来。其实你收下的仍是水平极化的节目,也就是仍是水平极化振子收下的,不过此时这个振子是工作在13V电压下的。自己用这种方法收下节目也无所谓,正所谓“不管黑猫白猫,抓住老鼠就是好猫”。但一旦公开在消息面上,就会产生误导。要说你在13V电压下收下了水平节目没有什么,千万不要将参数中的极化也给改了,真正的极化是永远也改不了的。

接收机供给高频头的电压共有两种:13V和18V。这两种电压有两个用途:一是用于切换两种极化,另一个就是供给高频头作为工作电压。在高频头的内部电路中,都有一个三端稳压器,一般均为78M08,即输出8V/500mA(早期产品也有10V稳压的,现在已很少见了),可见只要电压高于11V,高频头均可正常工作。也就是说,无论是13V还是18V,高频头最终的工作电压都是稳定的8V,当然高频头的增益是一样的了,之所以有13/18V的差异,其主要作用是产生切换两个极化的开关信号。存在着电子切换开关就必然有切换损耗,这就是在同等条件下,单极化高频头之所以比双极化单输出高频头增益高的原因。这一点很容易验证,找一只单极化高频头,接收同一节目,把电压分别切换成13V和18V,其信号质量和强度的指示值是一样的。双极化单输出高频头同一时间只能有一个极化工作,而C波段双本振高频头是一个极化对应一个本振,这样就是两个极化同时工作,不存在切换问题,那么此时13/18V电压就不起切换极化的作用了,只是工作电压,但Ku波段双本振高频头极化还是由电压切换的,而高低本振是利用接收机输出的0/22KHz信号来切换的。

如果接收者原本是水平极化的节目一定要设置成垂直才能收下来,那么理论上原来标识为垂直极化的节目也一定要设置成水平才能下载,这显然是高频头与我们常规设置正好相反,只要将高频头旋转90度就可以与我们常规相符了。但还有一种情况,就是原来节目本来是水平的,但设置成垂直也有信号也能收下节目,排除两种设置能收下不同节目(是新节目参数)外,如果设置成两种极化又能收下同样的节目(排除收视圆极化节目)又做如何解释呢?是不是此时极化已失去作用了呢?

这要分两种情况去分析,既然能收到节目,至少说明天线已对准了要收的卫星,一种可能的情况是接收机内部的极化电压切换电路出现了问题。无论怎样设置都只输出一种电压,这只需用万用表量一下便知,另外也可以换一个不同极化的节目试一下,如原节目表给出的是水平极化节目,但设成垂直也能接收,我们就可以换一个原本是垂直的节目,如果没有信号但换成水平也无信号,则更进一步证明了这种情况。

另一种情况就是不管原来的节目是水平或垂直的,将其设成水平或垂直也都能收到信号,则证明是极化角没有调好,既没有调在水平最佳位置,也没有调在垂直最佳位置上,而是处于两者的中间。一般而言,现在的高频头都是双极化高频头,如果一个极化调整好,另一个极化也就调好了,反之亦然。举个例子来说明,也许早年的发烧友还记得,当年接收的热星是中星5号和亚洲1号,因为中星5号采用的都是同一极化,虽然亚洲1号有水平垂直极化同时使用,但是是分波束使用的,即水平波束只覆盖东亚地区,垂直波束则覆盖西亚地区,所以当时用单极化C波段高频头足矣,没有必要买双极化高频头,且双极化高频头极少且价格相当贵,只是当中星5号转星至亚太1A时,双极化高频头应用才多起来。虽然亚洲1号卫星是分波束广播,但我国的西南地区则刚好位于两个波束的重叠部分,成为得天独厚的能同时接收两个极化节目的地区,尽管节目几乎是相同的,但垂直节目是PAL制式的,水平节目则是NTSC制式的。

能否用一支单极化的高频头同时接收两个极化的节目呢?可以,就是将高频头的振子转到真正两个极化的中间,这样就能同时接收两个极化的节目,当然也不用设什么水平垂直,因为即使设置了也只是一个极化在工作,实际上这种方法在接收亚太1A卫星双极化中也有少量应用,其实这种实验我们今天也可以做的,不信你就试一下。能这样应用且能收到信号的前提是:卫星落地的信号要强,天线也要足够大,这样才能弥补由于极化不匹配而带来的信号损失,如果你本身的接收系统没有多少信号余量,这种实验的成功率不会很高的。

其实这种现象在本刊早年的文章中就有所涉及,但不是很详细,在接收接近正南方的卫星时很少发生,尤其是接收接近东西两边的卫星时,因为极化角很大,且双极化高频头的极化角调整又不像单极化高频头那样直观,往往容易搞错。我们手中的天线一般都是固定天线,每次接收其它不同卫星时,三个角度都要人为调整,不像极轴天线那样,只要天线转动,方位角、仰角、极化角都随之变动,一步到位。前面我们已说过,高频头内的极化振子是与电压对应的,而真正的极化则取决于高频头旋转的位置,所以电压对应极化只是相对而言。例如在东边已调好极化角接收166度的天线,转至西边来接收76.5度卫星的节目,其极化角相差很小,无需在调极化角,可以直接将原水平极化的节目设为垂直就可以正常接收,就是这个道理。

其实高频头的极化角没有什么神秘的,不知最初在哪里看到的这张图片(图11),也许是最直观不过了:接收正南方卫星的极化角是0度,地球是圆形的,而卫星又是定点在赤道上空的固定位置,自然接收其它卫星的高频头就要偏转一定的角度,但对于那里接收正南卫星的人来说,它的高频头极化角同样是0度,而若在他的位置接收我们所谓正南的卫星,同样也存在极化角问题。如果你能以一个三维角度再去看这幅图,你连接收所有卫星方位角和仰角的规律也能总结出来了,这说明你是彻底地明白了。■