也都的竹器

2009-03-02潘年英

潘年英

我相信,即便是那些对民族文化满怀深情的人,恐怕也很少有人去过那个叫也都的苗寨,那个边远得感觉像是世界尽头的村子。

路倒是一条简易的马车路,但太难走了,虽说也是去年才开通的,但许多地方已经严重塌方,连人都很难通行,就更不用说还可以过马车或者汽车了。

我和李老乘坐的是最经济实惠又唯一可行的摩托车。驾车的是两位常年在这条路上奔走的年轻基层干部。他们的技术堪称一流,如果不是带着我和李老,我相信他们可以把摩托开得像F1那样精彩。

可我80公斤的分量让年轻的水族青年韦宗能辛苦异常。他不时提醒我要坐稳,因为要过危险地段了。当车子终于小心翼翼地从悬崖上穿越过去之后,我几乎不敢相信我还活着。

中午时分,我们终于到了也都。

因为韦宗能事先已经电话告知也都村干部我们要到来,所以我们的车子一出现在村口,几个村干部就立即迎上来了。

都是十分淳朴的笑容,让人感觉格外亲切和温暖。

他们把我们直接带到支书家,边弄饭菜边跟我们闲聊。因为窗外的阳光实在太迷人,我没法安心跟他们聊下去。我说,走,我们先到外面看看。

于是,我们走过田坎,走过山坡,然后走到村子对面的田野上去了。

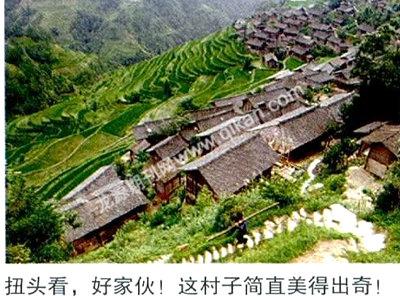

扭头看,好家伙!这村子简直美得出奇!木楼,梯田,蓝天,白云……那种久违的质朴的美,那种纯粹的原生态,我实在是找不到可以形容的词语了。

太阳从云层里透射下来,落在青翠欲滴的稻秧上,像是专门为我而打造的神光。连李老都惊叹不已了,连声感慨天光的神奇。

我甚至都顾不上跟他们搭话,生怕那样的光线转瞬即逝,因而忙不停地更换各种镜头拍摄,按动快门的手指也微微有些发抖。

“是哪个最先发现这个地方的?”我问。

“那早喽。”李昌新支书说。“听老人家讲,是我们的一个公打野猪找到这地方来的,来到后,看到地方宽好坐,就回去把家搬过来了。”

现在在这儿已经生活了十几代人,只是祖坟还在原来的地方。

历史太久远了,许多记忆可能已经模糊,许多本来存在的血缘联系可能已经中断,但祖坟还在,那就能让后人重拾记忆,连缀起历史与文化的断篇残简。

“你们那位打野猪的公真有眼光!”我说,“他怎么就发现了这么好的地方呢?”

“噢,好什么好?这地方其实不好,离城市太远了,哪样都不方便。”

我看了李支书一眼。当然,我承认他说的也的确是一种事实。但是,须知这种不方便是进入后现代社会才感觉到的啊!那么以前呢,在那漫长的农业时代呢?谁敢说这地方不是一块福地?!

回到村寨时,李支书已经把饭菜搞好了。我们边喝酒边继续款门子。

我问他们这地方都有些什么特产?

“特产?没有。”李支书说。

“有一种竹编工艺,是很有名的。”李老说。

“噢,那个有。”李支书赶紧用苗语叫来了隔壁的一位中年男子。那男人似乎见过些世面,见了我们,立即表演似的编织起竹器来。一问,原来此人曾多次参加过省、州、县的民间工艺比赛,2006年还成为“贵州省民间艺人初级工艺师”。

不过,他的手艺却没有半点虚假,那是货真价实的祖传工艺。他名叫李应洲。他说自己因为小时候不爱读书,就偷偷跟父亲学习编织竹器,不想后来居然就成了唯一的传人,现在村子里都没有人学习搞这玩意了。

他拿出他编织的几个竹器,的确造型独特,样式古老,令人赞不绝口。

李老给他全部买下了。

我则给他的竹器全部拍摄了照片。

“你这东西可以拿来当旅游产品卖。”我对他说。

“可以卖,但搞不快。”他说。

“他现在的订单多得很,”李支书说:“但就是编不快当。”

“可以动员大家都来编嘛。”我说。

“那搞这个又不比打工啦。”他们说。“你打工的话,一天最少一百块钱。编织这个东西,要编好久才成一个,一个也只能卖几块钱,最多一二十块,很不划算。”

看来农民的经济学跟学者专家们的经济学还不大一样啊!他们的知识都是从生活的实践中得来的,而学者和专家们则喜欢从本本和概念出发。