和谐变奏演绎生态文明新交响

2009-03-02何云江等

何云江 等

1997年,县级遵义市撤市设为红花岗区。面对新格局,区委、区政府审时度势,实施工业带动战略,在全省第二轮经济强区综合考核中荣获第4名,谱写了从工业一枝独秀到三大产业并驾齐驱的变奏曲。2007年,全区国内生产总值达122亿余元,城镇居民人均可支配收入为11811元。简单的数字背后,承载着红花岗区巨大的变迁。

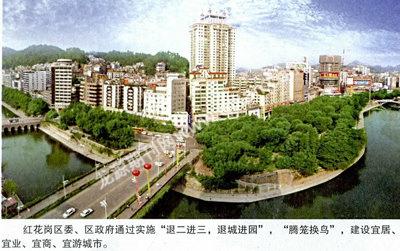

十年转身,区域经济快速发展的红花岗又一次主动站在了历史的拐点上。重新审视历史征程和前瞻未来之路,红花岗区委、区政府实施了“退二进三,退城入园”,“腾笼换鸟”优化产业布局,走新型工业化之路;依托红色旅游,发展乡村、生态休闲旅游;依托交通区位优势,营造资金、信息“凹地”……谱写着新时期“区强民富、开放繁荣、文明和谐”生态文明城市的交响曲。

建设生态文明城市,要素在于宜居、宜业、宜商、宜游。十年转身,红花岗区决策层清醒地看到,伴随传统工业发展带来的中心城区拥挤不堪,工业企业混杂,产业结构紊乱等问题,实施“退二进三,退城进园”,推动产业变奏。

北倚娄山,南临乌江。长期以来,红花岗一直为黔北重要的商品贸易中心和集散地。10年前,区委、区政府确立了“群众致富、企业增效、财政增收、社会进步”的工作主线,抢抓机遇,以工业促经济发展。数年间,瑞安水泥、天磁锰业等一批省内外知名企业纷纷落户。2007年,新材料、建材、化工、医药等主导产业发展强劲,规模以上工业增加值达到36.18亿元。

然而,生态环境恶化、产业结构紊乱、城市用地紧张等问题也日益凸显。红花岗区委书记王进江说,无论如何,决不能以破坏生态环境为代价获取经济的增长!区委、区政府经过调研,作出了注重节能减排,培育再生资源,开发产业集群,积极实施中心城区“退二进三”,工业企业“退城进园”战略,走新型工业化道路的战略决策。

按照“拓展南部、延长东线、改造旧城、发展集镇、建设新村”的思路,红花岗区近年来加快坪桥遵义循环经济新材料产业化基地、遵义高新技术产业园、颜村小商品加工园区、绿色食品工业园区、中小企业孵化器等五大工业区建设。一方面积极引进区内外企业前来投资,另一方面积极引导、支持中心城区遵义电厂、贵州钢绳厂、忠庄水泥厂等相关工业企业分批“退城进园”,异地技改。

近几年来,坪桥遵义循环经济新材料产业化基地和遵义忠庄高新技术产业园基础设施建设投入达3亿元,区委、区政府每年还投入1000万元作为两个园区专项资金。其中坪桥基地已有20多家企业入驻,总投资规模达14亿元,初步建立起冶金、化工为主的特色产业园区。高新技术产业园规划占地2000亩,目前入驻企业已达20多户,总投资逾4亿元,初步形成了以中成药研究、生产为龙头,机械、印刷为辅的企业集群。忠深工业大道创业园区正在加紧建设,投资逾亿元,修建了12公里的工业“长廊”,形成了1万亩规模的工业企业集聚区,并在园区内建设中小企业孵化器,加快科技成果转化,帮助企业减少投资风险。颜村加工园区突出发展小商品加工工业和无污染、技术含量高的小工业企业;食品工业园区突出观光与休闲农业相结合,重点发展植物油加工、蔬菜水果加工、茶叶及饮料制造业等。

区委书记王进江介绍说,工业企业从中心城区退出,既可以大大改善城市居民的生产生活环境,又能“腾笼换鸟”,企业外迁后可以为商业用地、城市绿化、发展第三产业提供空间,这是建设生态文明的必由之路。

作为长征文化、红色之旅的重要承载地,将颇具特色的生态、乡村旅游与红色旅游捆绑联动,吸引更多的川、渝、贵阳及周边县市游客前来观光休闲,旅游业正成为红花岗区域经济新的增长极。

“城在绿中、水在城中、人在景中。”这是不少外来游客来到红花岗区的感受。

红花岗区旅游局局长单增为笑言,近几年来,市里将丰厚富集的、极具特色的旅游资源与红色旅游捆绑起来,形成了独具特色的“长征文化旅游”品牌,被国家旅游局确定为全国十大红色旅游基地之一。而遵义会议会址等不少红色景点就在红花岗区境内,把游客带进遵义就等于带进了红花岗。

此外,红花岗区还有以“西南地下艺术宫殿”杨粲墓为代表的土司文化资源,以“小峨眉”金鼎山和千年古刹湘山寺为主的佛教名胜,以传奇古囤堡李家寨为代表的囤堡文化,以凤凰山、大板水两个国家级森林公园为主的生态旅游资源,以“全国农业旅游示范点”新蒲镇文武村和“全省乡村旅游示范点”忠庄镇勤乐村为主的特色乡村旅游资源,以及丰富的温泉资源等一系列得天独厚的旅游资源。

撤市设区以来,红花岗区不断加强旅游基础设施建设和配套设施建设,配合市政府实施了遵义会议会址周边环境整治、红军山烈士陵园改造和红军街建设,大板水旅游景区道路建设和湘山寺改造已完工,长26公里的“金—大—海”旅游环线即将通车,海龙温泉即将投入营业。据了解,红花岗区现拥有遵义国际旅行社、遵义假日旅游公司、遵义红色之旅旅游有限责任公司等8家规模旅行社,建起以京腾丽湾酒店、广电酒店、维多利亚酒店为代表的一批星级酒店,全区游客接待能力大幅上升。仅2005年到2007年,全区游客接待量就从188万人次增加到310万人次,旅游收入从4.6亿元增加到8.06亿元,旅游业发展进入了黄金时期。旅游产业的发展还对建材、交通、金融、信息等20多个行业产生了巨大的拉动效应,区域经济增长明显。

区委书记王进江告诉记者,市委、市政府提出,将以建设承载200万人口以上中心城区为远期目标,未来5年内大力发展的忠庄片区、新蒲科教新区均在红花岗境内,将为红花岗区发展生态观光、乡村休闲旅游带来巨大的市场空间。与此同时,贵遵高速路改扩建完工和遵崇高速公路开通后,红花岗到重庆车程不到3小时,到贵阳仅1个半小时,区位优势明显。凉爽的气候、迷人的风景、便利的交通,已成为众多川渝市民休闲度假的目的地。此外,市里大力发展会展经济,发挥董酒等知名品牌影响力,旅游业前景可观。

为此,红花岗区委、区政府按照“突出一条主线,实施两翼展开”的思路,围绕遵义会议会址,以红色旅游为主线;在东部片区以新蒲农业观光旅游、乡村旅游为主题,在西部片区以“金—大—海”宗教文化、播州历史文化、囤堡文化及生态旅游为主题,大力发展旅游业,着力提升旅游业带动第三产业发展的档次和规模,大力推动第三产业。通过举办“董酒杯美食文化周”、“中国•遵义沙河综合市场商品交易会”等商贸活动为载体,宣传红花岗区为旅游事业发展创造了良好条件。

目前,红花岗区的旅游业已渐成规模,形成一个以遵义会议红色旅游文化为中心,以具有典型地方特色的佛教文化、土司文化、囤堡文化、酒文化、西迁文化、乡村休闲文化等为辅的立体旅游景观。

同时,高度重视生态建设,实施忠庄河、洛江河改造工程,加强饮用水源地和自然景观保护,加大城区绿化力度。全区森林覆盖率达到37.08%,城市绿化覆盖率达到43%,人均公共绿地面积达到10平方米,形成了山在城中、城在水中、人在景中的美景。

北毗川渝,南接贵阳,物流汇聚,英才荟萃,城区建商场,城郊建市场,地处西南出海大通道川渝黔锁钥的红花岗正在成为资金流、信息流、物资流的聚合之地。

红花岗区南接贵阳,北进重庆,西走金沙、东连铜仁,处在西南出海大通道黄金分割点上,是黔北经济、文化、教育中心,物流、研发、居住中心以及黔北旅游集散地,为“黔北综合经济区”的核心区。遵崇高速公路和贵遵高速公路的贯通,使这一渝黔锁钥区位优势更加凸显,加大开放力度,主动贴近黔中经济圈,积极融入南贵昆经济圈、参与泛珠三角经济区已成为红花岗人的自觉行动。

由此,红花岗区不断加强市场基础设施和配套服务设施建设,增强城市的吸引力和集聚力。在南部地区规划建设物流园区、各类专业配送中心,建成沟通泛珠三角经济区和成渝经济圈两大经济实体,辐射大西南和东部沿海地区的区域性物流前置配套中心城市和区域性商品交易中心。目前,帝豪物流等多家省内外物流公司已落户红花岗区,深圳一家大型物流公司也在与区政府作进一步地沟通,希望能在红花岗区落户。沃尔玛、国贸、重百、百盛等大型商贸零售企业相继落户运营。区委、区政府还全力培育、完善市场体系,城区建商场,城郊建市场,先后建立红花岗区市场服务中心,推进坪丰农副产品批发市场、遵义市现代物流中心、状元路欧亚风情街、金苑商贸城等建设,使这里成为物资流和信息流的集散地,第三产业已在全区生产总值中所占比例高达54.14%以上。2007年,全区市场商场总面积提高到255万平方米,社会消费品零售总额完成53.84亿元。

据红花岗区招商局局长王劲松介绍,区里还在重庆、上海、深圳设立招商点,收集这些城市及其所在经济区域产业调整情况和信息,有的放矢,内引外联,成效斐然。2007年,全区新签约项目35个,到位资金约8.2亿元;续建项目62个,到位资金13.6亿元。全年完成协议引资107.4亿元,到位资金21.86亿元,同比增长26.67%。

红色的土地、绿色的希望,生态文明、产业变奏的新交响正在红色之都和谐演绎。