探险旅游安全管理研究进展

2009-02-16邹统钎陈芸胡晓晨

邹统钎 陈 芸 胡晓晨

[摘要]探险旅游作为一种新兴的旅游活动,近年来,受到了学界和业界的广泛关注。本文在广泛阅读国内外探险旅游文献的基础上对其加以整理归纳,先界定了探险旅游的概念与分类、探险旅游的特点,进而对供给方和需求方的相关文献进行了总结,并针对探险旅游中的重点问题,即安全管理。从探险旅游风险评估及保障机制两个方面对国内外文献进行了分析,总结出其研究主要热点和盲点,以期为探险旅游后期研究提供基础性理论支持。

[关键词]探险旅游;安全管理;风险评估;保障机制

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2009)01-0086-07

从20世纪70年代后期以来,随着人们的可自由支配收入的增加及消费能力的提高,并得益于交通及通讯技术的快速发展,旅游及休闲需求发生了实质性的变化。旅游细分市场中的生态旅游、自然旅游及以探险旅游为代表的特种旅游便应运而生。但直到20世纪90年代前期,生态旅游、自然旅游、探险旅游这3种特殊旅游细分市场才得到快速的发展。

近年来国内外有大量关于生态旅游和自然旅游的学术著作以及论文问世,但是有关探险旅游的研究仍然处于启蒙状态。这是由于探险旅游一直被归入生态旅游或自然旅游的亚类中,未单独进行研究。直到近几年,探险旅游越来越受旅游者的欢迎,发展速度几乎超过了其他两种旅游形式,而探险旅游事故的频频发生,也逐渐引起学界和业界的广泛关注。

1探险旅游的界定

1.1概念

探险旅游(adventure tourism)是有人引导的商业旅游(guided commercial tour),它的主要吸引物是依托自然环境特征的、需要特殊体育或者类似设备支持的、令游客激动的室外活动(Buckley,2006)。加拿大旅游委员会把探险旅游定义为:发生在非同一般的、异国他乡的、遥远与荒野的旅游目的地的活动,涉及一些非传统的交通与各种难度的活动。需要引起注意的是探险旅游的外延已经扩大,不再是少数专业探险者们“勇敢者”的游戏,已经开始渐渐向大众旅游形式过渡,以登山探险旅游研究为例,贝蒂和胡德逊(Beedie&Simon Hudson,2003)就认为在登山运动中,专业登山运动员和旅游者的界限已经慢慢模糊,这就使得探险旅游的研究具有更广泛性的意义。总体看来,西方学者对探险旅游的定义强调了冒险性、结果不确定性、环境性、个人自主参与性与商业性的特征。

1.2分类

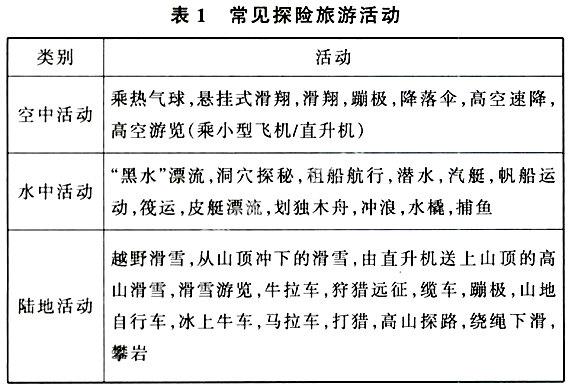

探险旅游的复杂性以及多面性决定了其活动的多类型性。从探险旅游对地理环境的特殊要求,部分学者从活动所附属的地理环境角度进行研究(表1)。

另外,探险旅游活动也可根据风险程度的不同而分成“软探险”旅游和“硬探险”旅游(Lipscombe,1995)。“硬探险”指旅游者愿意到偏僻的环境,挑战内在的危险。这种危险是自然真实的而不是人造的,对于参与者来说具有高危险性、高参与性,富有挑战性,并且对于参与者的身体条件有极高的要求(Mallett,1992;Peterson,1989;Rubin,1989),包括登山,高空速降,洞穴探秘,跳伞运动以及潜水等;“软探险”旅游者相对而言是初学者,他们寻求一种被设计好的新奇活动。而这种活动也能给他们带来兴奋感以及感情的抒发(Lipscombe,1995)。因此“软探险”旅游在游客参与性程度上较被动,此类旅游包括丛林步行,徒步旅行,骑马,皮艇漂流等等。

2探险旅游的特点

2.1对刺激的追求

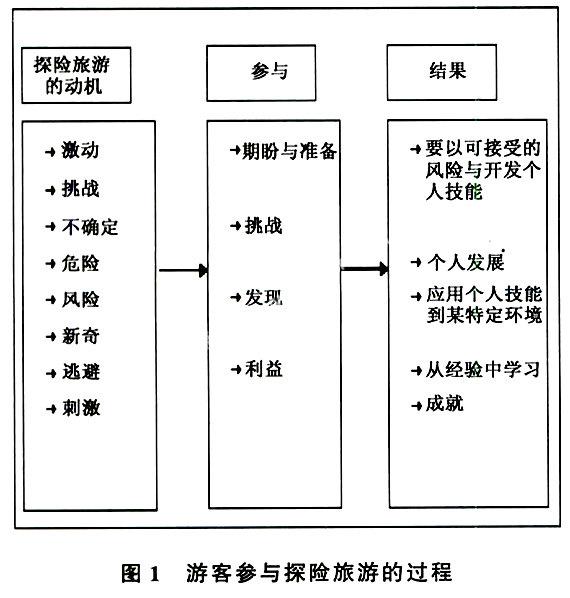

探险旅游对于旅游者的核心吸引力并不体现在风险本身,而是隐藏在风险后面的刺激感和不确定性。卡特(Cater,2006)认为对风险的追求不是这些活动的核心吸引力,不能简单地把风险理解为冒险的动机。研究显示,旅游者加入探险活动的首要动机是追求恐惧感和刺激感,而不是追求具体的冒险活动。最成功的探险旅游经营者是在能够降低实际风险程度的同时,把刺激感内化于其中(见图1)。

2.2对安全的保障

沃尔(Walle,1999)以马斯洛的需要层次理论为例,证明了在探险旅游活动中如果没有安全的保证,更高层次自我实现的需要是不能得到满足的。游客通过环境冒险与自身能力的互相作用来获得一种挑战自然的探险体验。因此活动具有的危险程度与游客的体验水平以及技能有积极的关系(Ewelt,1997,1989;Ewert&Hollenhorst,1994;Martin&Priest,1986)。但是危险程度与游客的体验水平决不是正比关系,当危险程度超过了游客能力所能够承受的范围时,那么游客的体验水平便处于下降的趋势。“绝对刺激,绝对安全”才是探险旅游的显著特点。

3探险旅游供需文献回顾

3.1探险旅游需求

随着社会发展,旅游者的消费行为已经发生了巨大的改变,追求更加健康的生活方式、更加关注环保问题、对质有较高的要求等等。旅游者,更确切地说是“新旅游者”(Poon,1993)希望从他们的假期中获得一定收益,比如说独一无二的经历。“新旅游者”一个主要的特征就是从日常生活中逃脱出来,并获得一定的自我实现(Swarbrooke,Beard,Leckie,Pomfret,2003)。而探险旅游所涉及的极具参与性的活动可以满足旅游者彻底逃脱日常生活的需要,并使其获得“最高体验”(Maslow,1976)。

3.1.1选择探险旅游因素:内因+外因

两个方面的因素限制着旅游者对探险旅游的选择,一个内在因素,一个外在因素。内在因素,即探险旅游者的动机,促使旅游者寻求可以带来满足的假期经历的内在需求。由于探险旅游的不同特性,参与者的动机也就各不相同。利用马斯洛的需求理论来分析,可以发现探险旅游是为了实现较高层次的需求:自尊和自我发展,自我实现。大多数旅游者选择探险旅游是因为一系列不同的原因而不是一个。在美国的世界探险旅游展览会上,对178个展览商的调查报告指出“获得新的经历”、“自我成长”、“高兴与激情”是选择探险旅游的重要原因(sung et al.,1997)。外在因素,即探险旅游者外在条件,譬如年龄、能力、活动的类型等。探险旅游与大众旅游相区别的主要特征危险性,导致对探险旅游者的年龄、能力、身体健康情况有一定的限制。而探险旅游的不同活动类型,又放宽了这个限制。

学者一贯认为探险旅游是年轻人的游戏,经济资讯机构(Economic Intelligence Unit,1992)有不同的观点,指出追求探险和激情的态度,才是探险旅游者的决定因素。约翰等学者(Swarbrooke,Beard,Leekie,Pomfret,2003)认同后者的观点,认为相较于

Page&Keith,2007)同样探究了探险活动中伤害赔偿的模式和趋势。通过对一个地区12个月来事故的归纳总结,发现总体趋势是单独行动的项目要比商业组织的项目发生事故概率大,如骑马、徒步行走、登山、冲浪等,滑索及喷气船项目要求赔偿的金额最多。在人员比例中,年轻男子受伤占了大部分,跌落也被反映为是最普遍的事故类型。两篇文章在某种程度上印证了彼此的观点。

本特利等学者(Bentley,Page&Laird,2001)接连通过两篇文章,将研究对象锁定在从业者身上,通过对从业者发放调查问卷的形式,从问卷统计结果建立起一个从经营者角度对通常风险因素界定的框架。27项探险旅游项目被列入,其中被认定为具备最高风险的是雪地运动、蹦极以及骑马;而滑落成为伤害最主要因素。

佩奇等学者(Page,Bentley&Walker,2005)用对比研究方法调查了新西兰和苏格兰探险旅游的安全体验。通过比较方法有助于帮助分析在不同地理范围下旅游发展和变化的区别和联系,这种空间上的横向比较研究为理论的应用提供了更普遍的意义。

本特利和佩奇(Bentley&Page,2007)对1996-2006年的7篇探讨新西兰探险旅游安全问题的文献进行了一个综合比较归纳,包括列表对比了各文章中所用到的一二手数据来源、探险旅游伤害问题程度、不同种探险活动的风险排序、探险旅游安全问题风险因素排序、综合建立起了一个概念化的模型。

4.2保障机制研究

安全是旅游的生命线,这是旅游界公认的管理底线。旅游安全对于旅游者、旅游经营者以及旅游管理部门来说,都是不可逃避的话题。探险旅游作为旅游的一个细分市场,由它的特性(绝对安全、绝对惊险)决定了安全是其首要问题。因此从安全预警、安全监控、探险旅游救援、探险旅游保险以及探险旅游法规和教育培训6个方面对探险旅游保障机制的研究是探险旅游研究的一个重要部分。国内相关文献着重从游客、组织及探险旅游管理部门管理的角度切入探求保障体制的建立。

4.2.1游客角度的研究

旅游者个人因素是探险旅游事故发生的一个重要原因(冯麟茜,2007),由于旅游者的不安全行为以及个人原因,不按规范操作行事、卖弄炫耀、不按照统一的步骤,安全意识不足、过分自信和无经验导致事故发生占到多数(侯国林,2005;张进福,2006)。刘德谦(2006)就近几年的沙漠探险指出现阶段旅游者自身安全意识较弱,未对可能遇到的危险做好充分的准备,这得到诸多学者的认可。与常规性的探险旅游相比,旅游者需要从技术、体能以及心理都要做好准备(Ewert,1997、1989;Martin&Priest,1986;Hall&Weiler,1992;马洪曼,2007)。针对不同类型的探险旅游,对旅游者的要求是不同的。比如洞穴探险旅游与漂流旅游(李海东、保继刚,1995;张瑁、林刚,2004;王仁庆,2005)。因此对游客的管理是探险旅游安全管理的重要部分。

4.2.2组织角度的研究

目前组织探险旅游主要通过3种途径:个人、网络、俱乐部,因此组织程度低,是我国探险旅游最明显的特征。探险旅游的管理由于受许多不可控因素的影响,因此这是较难保障的。旅游组织起到关键作用。而在3种组织方式中,一些较大的俱乐部也承担着探险设备的供应,设备因素在探险旅游风险因子也占有较大比重(王小利、张树夫,2006)。组织要加强旅游者安全教育,使其深入了解并理解探险旅游的危险性。做好充分的准备工作,选择适合参与的项目。出发前制定计划,加强对旅游者体能和心理训练(冯麟茜,2007)。由于探险旅游刚刚兴起,从探险旅游发起组织、旅游景区都存在着一定的问题。在旅游景区中,旅游景点和旅游项目开发与管理办法不配套的问题比较突出;特别是新开发的旅游区安全意识薄弱,存在种种安全隐患;一些旅游企业没有专门负责安全保卫的机构,旅游安全设施及管理的滞后,是引发安全事故最大的隐患(侯国林,2005;赵怀琼、王明贤,2006)。组织在探险旅游的救援中也起到了作用。冯麟茜(2007)指出,应建立民间和政府“合作”的救援组织。研究者也指出大多数时候“向导”代表探险旅游发起组织对探险旅游队员进行管理,考虑探险旅游的特殊性,向导不仅要具有普通导游的素质,还应能与参与者保持良好的沟通、设置救援队伍,保证第一时间救援、突发事件准备、保持器械良好运行、危险预报和信息传递的通畅顺利等(侯国林,2005;冯麟茜,2007)。

4.2.3探险旅游管理部门角度的研究

旅游管理部门应协同探险旅游组织或督促探险旅游组织做好安全预警。探险旅游涉及面广及诸多复杂因素,所以政府需要发挥主导作用。要做好安全预警,政府首要做的就是对探险旅游资源进行风险等级评定(Bentley、Meyer、Page、Chalmers,2000;席建超、刘浩龙、齐晓波、吴普,2007;Bentley、Page,2007)。探险旅游安全事故的特殊性、紧迫性及其影响的重大性,建立一个及时、有效的探险旅游救援系统,有很多伤亡事故完全是可以避免的。加强高科技在探险旅游游安全救援体系中的应用,使得探险旅游安全救援成为保障探险旅游活动正常进行和维护旅游业健康发展的重要方面(郭零兵,2005)。探险旅游所处阶段的特殊性,决定了政府在作探险旅游的救援工作。但是救援工作所要求的技术性,以及救援过程中的高成本,导致最终的救援行动迟缓甚至不及时(肖爱莲,2001;冯麟茜,2007)。买保险,这是多数人会想到的转嫁风险和责任的方法。国外的保险公司对滑雪、水上、空中等高风险运动设有“特种保险”(王卫平,1997)。卡伦德和佩奇(Callander&Page,2003)以新西兰探险旅游活动的安全和管理为着眼点,调查了发展中旅游法律支撑框架,讨论了经营者与旅游事故的责任关系,倡导安全经营和规范立法。从经济学角度来讲,保险制度是旅游赔偿中最符合帕累托效用最大化的一种方式。借鉴国外探险旅游成功的例子,这将是我们今后研究的重点。从系统的探险旅游保障体系来看,在探险旅游开始前政府或旅游管理部门就应制定相关的法律来规范,使危险隐患被扼杀在萌芽中,而不是等到有重大危险事件发生了,再去针对事件做出政策。马红漫(2007),冯麟茜(2007),刘德谦(2006),郑晋鸣(2006),王小利、张树夫(2007)等提出了建立探险旅游申报制度、类似“领队”或导游的资格认证制度、责任认定制度、保险制度等制度。

5以往研究的局限及可创新之处

(1)迄今为止的研究具有明显的地域特点,其中以新西兰和澳大利亚为甚,大部分研究以此两地为例,表明这两地的探险旅游现状及研究在全世界居于领先水平,对于世界不发达地区或者发展中国家

的研究分析很少。

(2)国外研究以实证研究居多,通常以某地某种形式的旅游活动为例,研究方法为数据收集法、访谈法及在某一时期对某特定旅游群体进行追踪调查研究,概念性研究相比国内较多,但是还未出现一个具有普遍性意义的探险旅游安全管理模型,研究多停留在点上。定量分析上,只有一些较为简单的统计分析,缺乏深度定量模型。如何进一步挖掘国外实证与定量研究对我国探险旅游安全管理的实践指导意义将成为一个新的研究方向。

(3)在风险评估研究方面,国外学者的研究从各角度层面列举了系统的评估因子指标,为风险评估体系的建立提供了一定的研究范式,但其中的不足在于文章基本是在一个大的探险旅游背景下讨论各种类别探险旅游活动的风险性排序与时间空间分布规律,但是缺少对同一类型旅游活动的风险性等级评价(如登山探险旅游风险级别判定),可以进一步细化以提供更加具体实用的指导性意见。目前国内对探险活动的风险评估手段和方法不一,缺乏权威性,也为今后的研究提供了可创新之处。

(4)在保障机制研究方面,从主体来看,对游客、组织及管理部门的管理均有学者对其进行了不同程度的研究,但是没有建立一个从全面的保障模型,对法规、市场限制等方面缺乏系统全面的研究;从空间分布而言,选取的研究点比较小,缺乏对同类型探险旅游活动相关比较研究,没有一个系统全面的总结。而对于保障机制的提出,国内学者的建议过于概念化和战略化,没有提出具体可行可供操作的措施,例如对于我国政府在对探险旅游组织和俱乐部探险旅游监管方面应该起到什么样的作用,而本应需要引起重视的探险旅游保险研究和救援研究几乎处于空白状态。

探险旅游在国外往往被作为一种商业活动进行研究,探险旅游活动通常是由管理规范的活动经营者组织开展。同时,由于国外社会保障体系囊括了社会生活的方方面面,探险旅游活动开展的背后有着健全的社会保障体系作为后盾,因此每位游客都享有同等的相对完善的保险、救援保障。相比之下,国内探险旅游尚处于起步阶段,多数探险旅游活动都是由缺乏经验的旅游者自发组织开展的,真正规范的商业性活动仅局限于高端客户市场,因此国外对对探险旅游的商业性研究在国内具有较大局限性。此外,我国的社会保障体系仍不完善,相关法规,救援制度欠缺,国内学者应对我国的救援、保险、培训以及行业准入等方面进行探索性研究,为我国探险旅游保障体系建设提供可操作的建议。

[责任编辑:张宪玉;责任校对:王玉洁]