HSPA

2009-01-15郭中华

移动通信 2009年23期郭中华

[摘要]HSPA或LTE不同于GSM的特性对传送网提出了更高的要求,从网络的角度来看,包括网络拓展能力、多业务承载与多颗粒调度能力、时钟与时间同步要求、端到网管需求。文章以PTN技术为例,详细分析了传送网如何从这四个维度应对这种变化。同时,也对业界有争议的LTE承载方式进行了分析,包括需要什么样的L3功能,X2与S1接口的带宽以及业务汇聚的方式与层次。

[关键词]HSPA承载LTE承载方案高速数据回传PTN方案

因拥有每比特成本的巨大优势,虽然目前3G在网络规模上尚无法与GSM相比,但其在发展速度上远超过2G。为差异化运营与抢占大客户。大多数省运营商通过规模启动HSPA技术来迈向“无线大带宽”时代,全力开展数据增值业务。HSPA以及后期LTE可提供高达300M的下载带宽。这对传送网提出了更高的要求。为适应变化,光传送网从主要负责基于TDM、E1、155/622M中小颗粒的传送演进到基于Packet、155M/FE/GE/中大颗粒的传送。

从网络与技术的角度来看,传送网的变化有四方面,分别为网络拓展能力、多业务承载与多颗粒调度能力、时钟与时间同步要求、端到网管需求。在满足这个要求的准绳下,运营商选择了分组传送设备来进行新一代网络建设。主要包括PTN以及IP路由器方案。本文重点以内核实现业务的统计复用、QoS等优化处理,同时兼顾现有TDM业务的PTN为主要承载技术进行应对解决方案的分析。

1网络的拓展能力

网络的拓展能力从传送网的角度可细分为两方面,一个是传送网本身带宽与容量的拓展,另一个则是全业务承载能力的拓展。从承载HSPA业务基站传输接口的角度具体细分,又可分为基站与传送网的接口为E1或E1+FE双栈协议,以及纯FE接口。

1.1开展HSPA的基站与传送网的接口基于E1或FE+E1双栈

从无线网络的角度来看,HSPA以及LTE空口的带宽提供能力比LIMTS高37.5倍以上。从工程应用的角度来看,不可能把全部载频给一个用户使用,因此,多个用户实际上是共享空中接口并在Node B出口带宽处进行统计复用。因此,HSPA或LTE单纯的空中接口的带宽并不等于回传网络实际提供的带宽需求。

以WCDMA制式为例,综合计算结果显示,在密集城区采用3×4站型基站,从无线网络发展开始发展的5年内,会出现16个E1需求;而在3G发展的中期,采用3×4站型基站场景下,最大只需要10个E1。在实际工程设计中,一般按照8E1~10E1作为HSPA基站的典型传输接口配置。无论是理论计算还是工程实际,HSPA业务对传送网要求的平均带宽是GSM的4~8倍。

自2005年以来,现网MSTP已经具备从155M到622M甚至2.5G平滑升级的能力,外加640G交叉容量设备,例如ASON,可广泛部署在传送网核心甚至汇聚层。实际上,目前传送网的带宽早已增加了4~8倍。MSTP网络可以通过扩容、裂环、叠加等方式,便捷地应对这个单纯的容量增长挑战。

在实际部署中。3G基站会出现双栈协议,例如E1接口传递语音,FE接口在传递HSPA的同时进行RNC侧的回传。因此,在上文单纯带宽分析之外,更需特别关注采用FE接口之后,其在整个回传网络使用以太网进行带宽的汇聚和收敛,引发的基站与RNC之间的寻址方式导致VLAN规划问题。解决VLAN划分的方法需要无线专业与传输专业共同配合,具体可分为3种实施方案。运营商可根据自身运维习惯、基站设备能力以及传送网设备功能进行具体的优选方案。

◆方案一:由无线基站来打VLAN标签,每个无线网络全网统一分配VLAN,每个基站分配网内唯一的VLAN ID。MSTP传输网采用EVPL(以太网虚拟专线业务)方式承载3G分组业务,同时考虑到移动网络的可扩展性,要求整个网络内基站业务VLAN ID分配数量不超过1000个。

◆方案二:由传输网来分配VLAN地址。根据本地传输网的区域划分,对基站分配唯一的VLAN ID,每个区域内的3G基站数量原则上不多于1000个,不同区域的3G分组业务不能共用同一块MSTP以太网汇聚板卡。MSTP传输网采用EVPL(以太网虚拟专线业务)方式承载基站分组业务。

◆方案三:首先将RNC管理的基站分成若干组,每组基站分别分配唯一的业务VLAN 1D和管理VLAN ID,本地网全网统一分配VLAN。本地MSTP传输网采用EVPLAN(以太网虚拟专网业务)方式承载基站分组业务,并应开启广播风暴抑制功能。为了降低可能的广播风暴影响,每组的基站数量原则上不超过60个。

1.2开展HSPA的基站与基于FE接口的传送网

HSPA的业务以FE接口的方式在MSTP上承载,其在MSTP内部等效于VC12级联方式,这种方式具有很强可靠性以及现网运维便利性的优势,但会降低承载效率。由于MSTP可以实现以太网的一级汇聚或二级汇聚,因此FE承载效率的略微下降给直接接入基站的传输接入层带来的冲击并不大。主要的压力会首先出现在汇聚层或骨干层。

以目前最热的技术之一——回传网络技术PTN为例,其可在群路(线路)上将MSTP的刚性管道变成可变带宽的弹性管道,可以解决HSPA大规模开展带给传送网带宽与承载效率的压力。引入PTN来优化HSPA高速数据回传之后,必须要关注其对传送网新的指标要求。

◆很强的统计复用以及QoS差分能力。在分组网络中可能出现统计复用的参考点,包括传送设备与Node B的接口处、传送设备本身以及线路(群路)接口。如果要在这些参考点保障传送质量,要么极度轻载,要么提供有针对性的差分QoS保障能力。在一个大型城市,需要承载多达上万条来自基站的HSPA以太网业务(EVC),每条业务内都需要区分至少3~4种业务优先级进行QoS管理,这直接对汇聚和核心层分组化传送网设备QoS管理能力提出了非常高的要求。

◆优化的大量PTN管道的汇聚优化方式。随着3G基站数量的不断增加,为保障HSPA上行流量以高质量的方式传送到核心网,需要按照每个基站至少1个LSP(有运营商按照每基站4LSP进行预留)分配来进行网络规划,因此对HSPA直接感知的汇聚层的LSP数量将显著增加。大量的LSP在汇聚骨干层终结会导致一根光纤的中断。而光纤中断则会带来上千条LSP同时倒换的风险,这个时间很可能越限,从而带来HSPA回传业务流动中断或Session中断或分组包连续重发。对此,较好的解决方法为采用终结LSP但不终结PW的方式,即在关键业务汇聚节点,业务进行PW层的归并、交换。并统计复用到某个/某组LSP中,若干个属性类似的PW共享一个LSP。采用这种方式的好处是:由于PW没有被终结。可以支持从Node B到RNC的端到端的HSPA

流的0AM以及保护倒换;同时又解决了LSP层面由于数据过大而可能保护越限的问题。

◆核心层会出现多纤环,从而带来DWDM或OTN(OTH)需求。由于分组网络只有GE以及10GE两种速率,不同于MSTP网络具有4种线路速率,因此会出现接入层为GE汇聚、汇聚层与骨干层都是1 0GE的情况。因此,当Node B数量逐步增加以及HSPA流量越来越大时,在传送网的汇聚骨干层会出现多个10GE环来分担汇聚流量。这个四纤环甚至入纤环的组网方式会带来较多光纤资源的占用,因此在网络核心适当地引入DWDM不失为一个解决光纤利用率的好网络架构方案。

2多业务承载与多颗粒调度能力

在实际网络建设中,3G与2G网络都会有超过70%的共站情况出现。由于无线网络的庞大规模,对某个特定Node B的语音和HSPA业务而言,不可能分别使用2个泾渭分明的回传网络来进行各自的业务上传,这样不利于复杂网络的运维与投资延续。因此。在3G的网络中,除了HSPA的FE接口之外,还应考虑GSM或3G基站中期的E1接口,这就是多业务承载的需求。

对于LTE网络完全没有E1接口纯分组化的架构,面临更多来自多业务承载能力方面的压力。目前,业界最大的争议是:LTE的高速数据回传以及业务调度是否需要L3功能参与?eNode B在传送网的汇聚点的放置是在基站节点、汇聚节点?还是在RNC节点?L3功能是个大概念,其中包括很多的细节,不能以偏概全。为辨析这个问题。我们首先为L3给出一个定义,即为基于IP包的转发、控制平面。

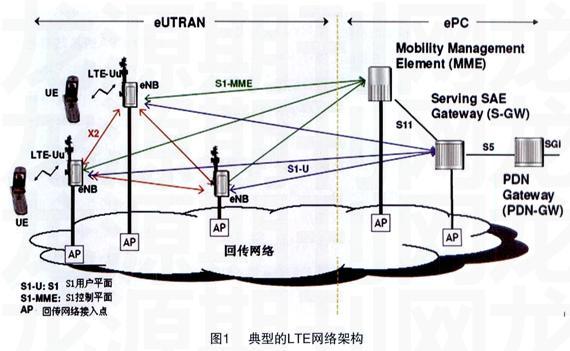

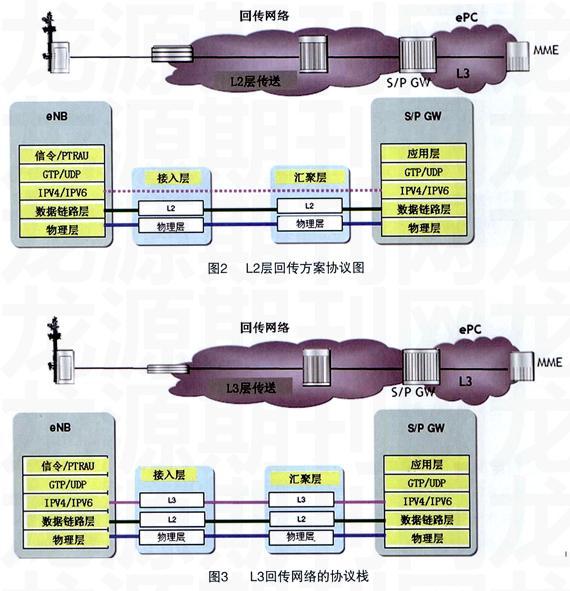

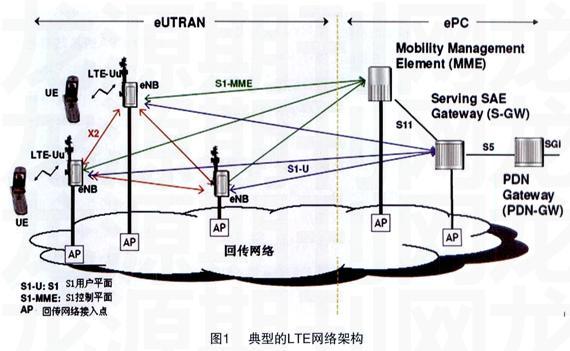

图1为典型的LTE网络架构图。LTE eUTRAN采用与3GUTRAN完全不同的扁平化网络架构,只保留e-Node B、不再有RNC,将无线承载控制、无线接入控制、连接移动控制、资源动态分配等移至e-Node B,大大简化了网络架构和信令流程,降低了网络时延。在此架构下,LTE网络架构引入两个特殊的接口S1与X2:S1接口负责e-Node B与MME/S-GW/P-GW之间的通讯;X2接口,在小区切换时作为e-Node B之间进行小容量带宽切换信息的传递使用。

2.1LTE需要L2层回传还是13层回传网络

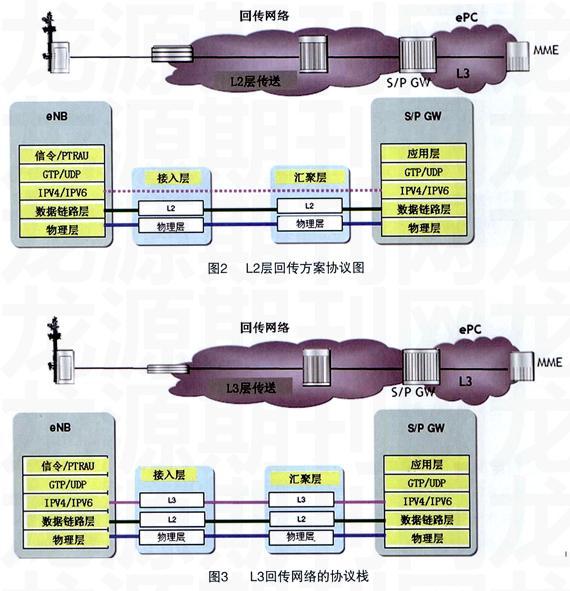

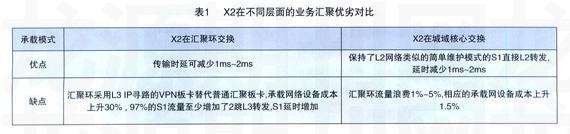

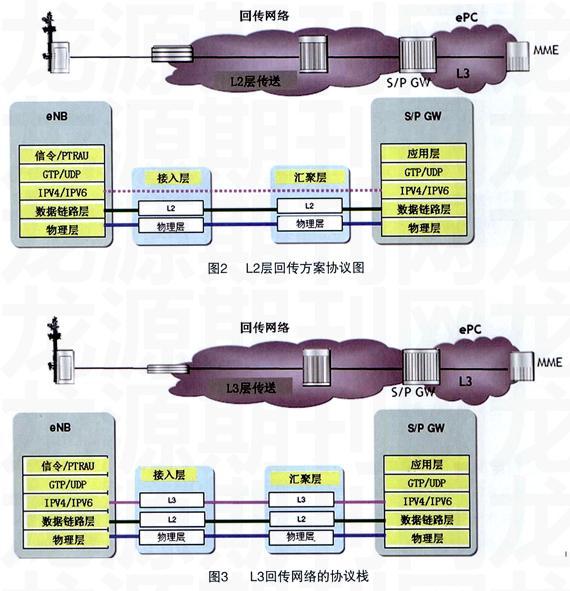

二层回传方案需要eNB与S/P GW本身具有一定的QoS差分、用户识别、业务归并能力。因此不需求传送设备参与3层运维与调度。这时,回传网络的作用类似于基站传输接口的延伸,仅仅做基于传送层面的保护、二层的QoS差分,而不改变任何来自基站且在基站内部已将业务进行QoS差分归并结束的客户信号。L2层回传方案协议图如图2所示。

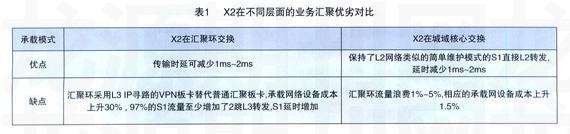

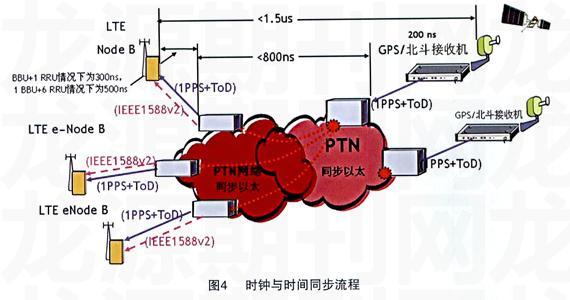

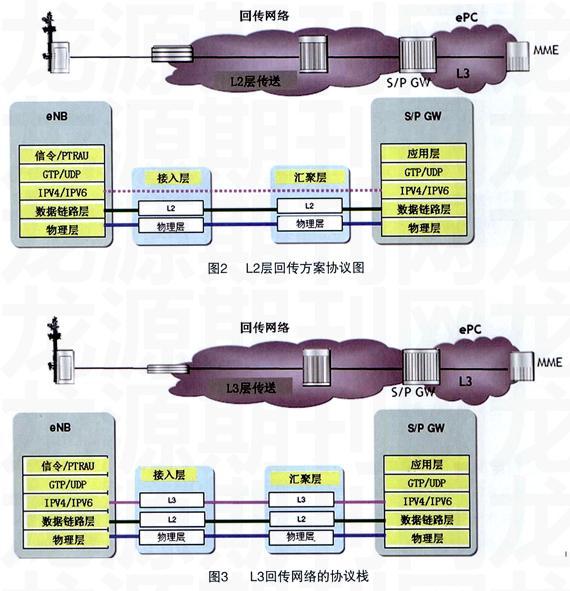

回传网络全程参与L3层运维;回传网络允许基于路由层面对e-Node B与S/P GW进行直接调度,允许回传网络基于业务并直接修订基站或e-Node B的业务属性。L3回传网络的协议栈如图3所示。

对比以上两种实现方式之优劣,以及LTE无线设备的发展趋势,结合目前中国运营商的运维/工程分工界面,建议优选基于技术来实现LTE的回传。

一方面,随着IP化的进程,e-Node B与S/P也会基于IP技术实现,其本身将越来越具有IP路由器的特性。正如3G的Node B与RNC从某种意义上讲,实际上就是一个完整的ATM交换机。当无线设备本身已经完成复杂的基于业务的OoS差分、业务寻路之后,其对回传网络的需求就只剩下高质量、高效率的回传等与传送网相关的要求。当这个要求被提出。其又回归到2G或3G的时代。正如3G的基站,并没有使用ATM交换机而是MSTP作为回传网络一样。虽然在LTE阶段是基于IP化的技术,但也并不是所有的节点都需要更擅长业务差分、用户鉴权认证的路由器,作为回传网络,而很可能采用更加关注传送功能的PTN来实现。

其次,从运维习惯的角度,如果将回传网络定位为传送网络,则无线网络是回传网络的客户层。客户层已经在IP三层甚至以太网的二层将业务差分、OoS策略定义好,无论是从运维还是调度的角度,都不希望传送网再次修改其业务属性。原因在于,e-Node B与S/P GW是对最终的用户(手机)负责,而不是回传网络本身。以3层为层界面,GW完全可以与传送设备独立配置,而采用以基站主导的L3以上网络以及回传网络为主导的L2、分层独立组网与运维调度的方式,非常符合目前运营商各专业的运维习惯。

第三,毫无疑问,TMPLS/MPLS-TP的二层技术在保护、网络可靠性上具有很大的优势。其继承了SDH的复杂组网拓扑、简单便捷的运维习惯,同时能够支持4K条来自LTE基站的LSP同时倒换以及在50MS内业务快速恢复。

最后,性价比优势突出。在商务成本上,2009年10月进行了首次PTN正式公开集采招标,按照不同的技术配置模型。PTN的价格是IP路由器解决方案的1/2~1/4不等。

2.2在汇聚节点终结X2还是在核心节点终结X2

引入LTE之后,在汇聚节点终结X2还是在核心节点终结X2也是另外一个有争议的话题。从某种角度上来讲,这实际上是个“伪命题”。

在LTE中,按照典型的蜂窝6个临近节点网络模型。S1接口为整个e-Node B流量的97%左右,X2接口仅仅为3%,因此,实际回传网络关注更多的应该是S1接口而不是占据流量3%的X2接口。

其次,即使关注X2接口,X2对回传网络的最大需求为低时延。在引入例如TMPLS/MPLS-TP这个面向连接的技术之后,其可实现4K条LSP在50MS内的保护倒换、1 OE8精度时间与时钟同步。以及8MS的E1时延,因此数据在分组网络的时延完全可以达到X2的接口需求。这个需求的满足。可完全独立于回传网络实际的规模、网络拓扑、业务流量与流向之外。

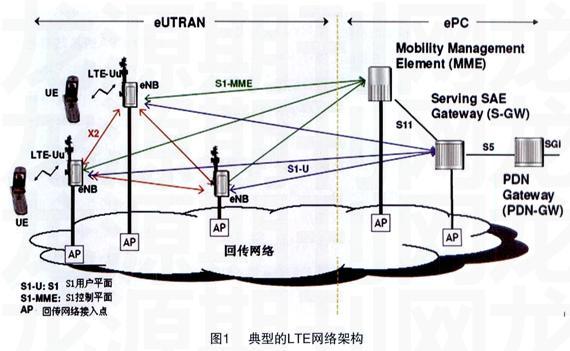

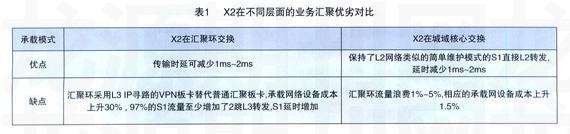

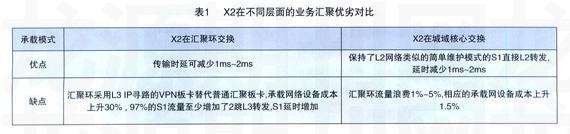

表1为X2在不同层面的业务汇聚的优劣分析对比。

3高精度时钟与时间同步要求

高速数据回传需要高精度的时钟与时间同步。如果采用分组网络作为HSPA以及LTE高速数据回传网络技术,那么如何在异步分组网络传送高精度时钟信号?同步以太网与1588V2都是热门的技术。TD-SCDMA基站有时间同步要求,WCDMA和CDMA 1X在建设初期和成熟阶段均有频率同步要求,在LTE阶段则有时间同步要求。

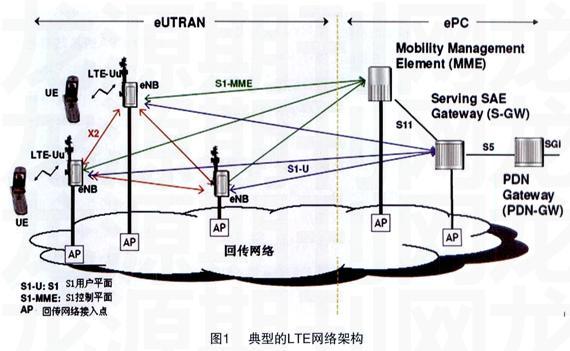

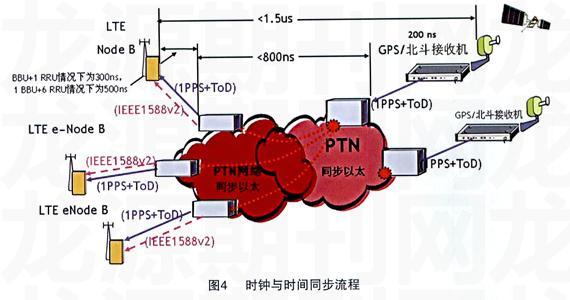

以TD-SCDMA为例,以往时间同步功能主要由GPS来保障。为保障3G网络的安全以及室内覆盖的需要,中国移动在2008年末提出了以有线时间源来替代GPS空中接口的需求。在正负15us的要求下,去掉GPS时间接收和精度偏差以及Node B级联偏差处理,实际上留给传送网从源到宿的时间精度要求控制在1000us以内。这要求在传送网的接

八层设备支持1 PPS+TOD的方式,同时满足按照参考时钟经过16个节点模型,在时间信号经过15跳传输之后的精度偏差小于800ns~1000ns。

这个高精度的时间与频率同步要求,需要传送网提供完整的端到端分组化时钟同步方案,例如同步以太网和1588V2结合的方式。要求传送网基于端到端的同步以太网实现高精度的全网频率同步,基于1588v2进行时间同步。同时支持1588主备用时钟的自动选择。此外,还需要支持传统的2Mbps/2MHz的频率同步传送。在与基站或LTE设备的接口上,需要传送网设备提供标准的1 PPS+ToD时间输入输出接口,从时间格式到接口电气特性上,要求完全按照业界最新高精度时间同步要求规范开发。时钟与时间同步流程如图4所示。

q

q

在具体组网时,还必须考虑LTE或3G网络组网的复杂性可能引起传送网络双向时延不对称;由此会带来时间与频率同步的影响。这些需要传送网能够自动补偿分组网络引入的时延不对称性,这样大大提高了1588v2在高负载复杂网络环境下的时间传递性能。在实验室以及现网测试的结果表明,有技术可实现容忍超过200公里不对称光路等效链路造成的时延差。

4整个传送网范畴内端到端网管

网管系统一直是一线运维专家十分关心的方面,也是直接感知的工具。由于HSPA等数据的引入,使现有网管系统在原有SDH特性之外,一定要有更多的数据控制、监控特性。从运维习惯上,网管系统要基于运营商十分熟悉的SDH网管方式,从而降低运维人员对新业务的陌生感。同时,要求新网管系统必须保留2G时代已经验证为非常便利与可靠的一层(光路)感知能力,同时要大量增强3G HSPA、LTE分组时代的二层感知能力。

同时,从移动网络的角度来看,Node B到RNC之间要求从源到宿的调度与网管监控。从无线的角度出发,其是不关心回传业务其间是否经过了MSTP或IP路由器或是PTN的。无线网络需求是要在整个回程内能够实现整个传送网络内的端到端网管。这个端到端网管不仅仅局限在PTN或MSTP或IP路由器网络中,而是整个回传网络。在这个从Node B到RNC的端到端的范畴内,整个回传网络要能够达到与SDH网络类似的业务运维能力,能够提供图形化网管、端到端的业务配置、快速故障定位、自动保护倒换以及告警和性能的实时准确监控。

猜你喜欢

杂志排行

2009-01-15郭中华

郭中华

[摘要]HSPA或LTE不同于GSM的特性对传送网提出了更高的要求,从网络的角度来看,包括网络拓展能力、多业务承载与多颗粒调度能力、时钟与时间同步要求、端到网管需求。文章以PTN技术为例,详细分析了传送网如何从这四个维度应对这种变化。同时,也对业界有争议的LTE承载方式进行了分析,包括需要什么样的L3功能,X2与S1接口的带宽以及业务汇聚的方式与层次。

[关键词]HSPA承载LTE承载方案高速数据回传PTN方案

因拥有每比特成本的巨大优势,虽然目前3G在网络规模上尚无法与GSM相比,但其在发展速度上远超过2G。为差异化运营与抢占大客户。大多数省运营商通过规模启动HSPA技术来迈向“无线大带宽”时代,全力开展数据增值业务。HSPA以及后期LTE可提供高达300M的下载带宽。这对传送网提出了更高的要求。为适应变化,光传送网从主要负责基于TDM、E1、155/622M中小颗粒的传送演进到基于Packet、155M/FE/GE/中大颗粒的传送。

从网络与技术的角度来看,传送网的变化有四方面,分别为网络拓展能力、多业务承载与多颗粒调度能力、时钟与时间同步要求、端到网管需求。在满足这个要求的准绳下,运营商选择了分组传送设备来进行新一代网络建设。主要包括PTN以及IP路由器方案。本文重点以内核实现业务的统计复用、QoS等优化处理,同时兼顾现有TDM业务的PTN为主要承载技术进行应对解决方案的分析。

1网络的拓展能力

网络的拓展能力从传送网的角度可细分为两方面,一个是传送网本身带宽与容量的拓展,另一个则是全业务承载能力的拓展。从承载HSPA业务基站传输接口的角度具体细分,又可分为基站与传送网的接口为E1或E1+FE双栈协议,以及纯FE接口。

1.1开展HSPA的基站与传送网的接口基于E1或FE+E1双栈

从无线网络的角度来看,HSPA以及LTE空口的带宽提供能力比LIMTS高37.5倍以上。从工程应用的角度来看,不可能把全部载频给一个用户使用,因此,多个用户实际上是共享空中接口并在Node B出口带宽处进行统计复用。因此,HSPA或LTE单纯的空中接口的带宽并不等于回传网络实际提供的带宽需求。

以WCDMA制式为例,综合计算结果显示,在密集城区采用3×4站型基站,从无线网络发展开始发展的5年内,会出现16个E1需求;而在3G发展的中期,采用3×4站型基站场景下,最大只需要10个E1。在实际工程设计中,一般按照8E1~10E1作为HSPA基站的典型传输接口配置。无论是理论计算还是工程实际,HSPA业务对传送网要求的平均带宽是GSM的4~8倍。

自2005年以来,现网MSTP已经具备从155M到622M甚至2.5G平滑升级的能力,外加640G交叉容量设备,例如ASON,可广泛部署在传送网核心甚至汇聚层。实际上,目前传送网的带宽早已增加了4~8倍。MSTP网络可以通过扩容、裂环、叠加等方式,便捷地应对这个单纯的容量增长挑战。

在实际部署中。3G基站会出现双栈协议,例如E1接口传递语音,FE接口在传递HSPA的同时进行RNC侧的回传。因此,在上文单纯带宽分析之外,更需特别关注采用FE接口之后,其在整个回传网络使用以太网进行带宽的汇聚和收敛,引发的基站与RNC之间的寻址方式导致VLAN规划问题。解决VLAN划分的方法需要无线专业与传输专业共同配合,具体可分为3种实施方案。运营商可根据自身运维习惯、基站设备能力以及传送网设备功能进行具体的优选方案。

◆方案一:由无线基站来打VLAN标签,每个无线网络全网统一分配VLAN,每个基站分配网内唯一的VLAN ID。MSTP传输网采用EVPL(以太网虚拟专线业务)方式承载3G分组业务,同时考虑到移动网络的可扩展性,要求整个网络内基站业务VLAN ID分配数量不超过1000个。

◆方案二:由传输网来分配VLAN地址。根据本地传输网的区域划分,对基站分配唯一的VLAN ID,每个区域内的3G基站数量原则上不多于1000个,不同区域的3G分组业务不能共用同一块MSTP以太网汇聚板卡。MSTP传输网采用EVPL(以太网虚拟专线业务)方式承载基站分组业务。

◆方案三:首先将RNC管理的基站分成若干组,每组基站分别分配唯一的业务VLAN 1D和管理VLAN ID,本地网全网统一分配VLAN。本地MSTP传输网采用EVPLAN(以太网虚拟专网业务)方式承载基站分组业务,并应开启广播风暴抑制功能。为了降低可能的广播风暴影响,每组的基站数量原则上不超过60个。

1.2开展HSPA的基站与基于FE接口的传送网

HSPA的业务以FE接口的方式在MSTP上承载,其在MSTP内部等效于VC12级联方式,这种方式具有很强可靠性以及现网运维便利性的优势,但会降低承载效率。由于MSTP可以实现以太网的一级汇聚或二级汇聚,因此FE承载效率的略微下降给直接接入基站的传输接入层带来的冲击并不大。主要的压力会首先出现在汇聚层或骨干层。

以目前最热的技术之一——回传网络技术PTN为例,其可在群路(线路)上将MSTP的刚性管道变成可变带宽的弹性管道,可以解决HSPA大规模开展带给传送网带宽与承载效率的压力。引入PTN来优化HSPA高速数据回传之后,必须要关注其对传送网新的指标要求。

◆很强的统计复用以及QoS差分能力。在分组网络中可能出现统计复用的参考点,包括传送设备与Node B的接口处、传送设备本身以及线路(群路)接口。如果要在这些参考点保障传送质量,要么极度轻载,要么提供有针对性的差分QoS保障能力。在一个大型城市,需要承载多达上万条来自基站的HSPA以太网业务(EVC),每条业务内都需要区分至少3~4种业务优先级进行QoS管理,这直接对汇聚和核心层分组化传送网设备QoS管理能力提出了非常高的要求。

◆优化的大量PTN管道的汇聚优化方式。随着3G基站数量的不断增加,为保障HSPA上行流量以高质量的方式传送到核心网,需要按照每个基站至少1个LSP(有运营商按照每基站4LSP进行预留)分配来进行网络规划,因此对HSPA直接感知的汇聚层的LSP数量将显著增加。大量的LSP在汇聚骨干层终结会导致一根光纤的中断。而光纤中断则会带来上千条LSP同时倒换的风险,这个时间很可能越限,从而带来HSPA回传业务流动中断或Session中断或分组包连续重发。对此,较好的解决方法为采用终结LSP但不终结PW的方式,即在关键业务汇聚节点,业务进行PW层的归并、交换。并统计复用到某个/某组LSP中,若干个属性类似的PW共享一个LSP。采用这种方式的好处是:由于PW没有被终结。可以支持从Node B到RNC的端到端的HSPA

流的0AM以及保护倒换;同时又解决了LSP层面由于数据过大而可能保护越限的问题。

◆核心层会出现多纤环,从而带来DWDM或OTN(OTH)需求。由于分组网络只有GE以及10GE两种速率,不同于MSTP网络具有4种线路速率,因此会出现接入层为GE汇聚、汇聚层与骨干层都是1 0GE的情况。因此,当Node B数量逐步增加以及HSPA流量越来越大时,在传送网的汇聚骨干层会出现多个10GE环来分担汇聚流量。这个四纤环甚至入纤环的组网方式会带来较多光纤资源的占用,因此在网络核心适当地引入DWDM不失为一个解决光纤利用率的好网络架构方案。

2多业务承载与多颗粒调度能力

在实际网络建设中,3G与2G网络都会有超过70%的共站情况出现。由于无线网络的庞大规模,对某个特定Node B的语音和HSPA业务而言,不可能分别使用2个泾渭分明的回传网络来进行各自的业务上传,这样不利于复杂网络的运维与投资延续。因此。在3G的网络中,除了HSPA的FE接口之外,还应考虑GSM或3G基站中期的E1接口,这就是多业务承载的需求。

对于LTE网络完全没有E1接口纯分组化的架构,面临更多来自多业务承载能力方面的压力。目前,业界最大的争议是:LTE的高速数据回传以及业务调度是否需要L3功能参与?eNode B在传送网的汇聚点的放置是在基站节点、汇聚节点?还是在RNC节点?L3功能是个大概念,其中包括很多的细节,不能以偏概全。为辨析这个问题。我们首先为L3给出一个定义,即为基于IP包的转发、控制平面。

图1为典型的LTE网络架构图。LTE eUTRAN采用与3GUTRAN完全不同的扁平化网络架构,只保留e-Node B、不再有RNC,将无线承载控制、无线接入控制、连接移动控制、资源动态分配等移至e-Node B,大大简化了网络架构和信令流程,降低了网络时延。在此架构下,LTE网络架构引入两个特殊的接口S1与X2:S1接口负责e-Node B与MME/S-GW/P-GW之间的通讯;X2接口,在小区切换时作为e-Node B之间进行小容量带宽切换信息的传递使用。

2.1LTE需要L2层回传还是13层回传网络

二层回传方案需要eNB与S/P GW本身具有一定的QoS差分、用户识别、业务归并能力。因此不需求传送设备参与3层运维与调度。这时,回传网络的作用类似于基站传输接口的延伸,仅仅做基于传送层面的保护、二层的QoS差分,而不改变任何来自基站且在基站内部已将业务进行QoS差分归并结束的客户信号。L2层回传方案协议图如图2所示。

回传网络全程参与L3层运维;回传网络允许基于路由层面对e-Node B与S/P GW进行直接调度,允许回传网络基于业务并直接修订基站或e-Node B的业务属性。L3回传网络的协议栈如图3所示。

对比以上两种实现方式之优劣,以及LTE无线设备的发展趋势,结合目前中国运营商的运维/工程分工界面,建议优选基于技术来实现LTE的回传。

一方面,随着IP化的进程,e-Node B与S/P也会基于IP技术实现,其本身将越来越具有IP路由器的特性。正如3G的Node B与RNC从某种意义上讲,实际上就是一个完整的ATM交换机。当无线设备本身已经完成复杂的基于业务的OoS差分、业务寻路之后,其对回传网络的需求就只剩下高质量、高效率的回传等与传送网相关的要求。当这个要求被提出。其又回归到2G或3G的时代。正如3G的基站,并没有使用ATM交换机而是MSTP作为回传网络一样。虽然在LTE阶段是基于IP化的技术,但也并不是所有的节点都需要更擅长业务差分、用户鉴权认证的路由器,作为回传网络,而很可能采用更加关注传送功能的PTN来实现。

其次,从运维习惯的角度,如果将回传网络定位为传送网络,则无线网络是回传网络的客户层。客户层已经在IP三层甚至以太网的二层将业务差分、OoS策略定义好,无论是从运维还是调度的角度,都不希望传送网再次修改其业务属性。原因在于,e-Node B与S/P GW是对最终的用户(手机)负责,而不是回传网络本身。以3层为层界面,GW完全可以与传送设备独立配置,而采用以基站主导的L3以上网络以及回传网络为主导的L2、分层独立组网与运维调度的方式,非常符合目前运营商各专业的运维习惯。

第三,毫无疑问,TMPLS/MPLS-TP的二层技术在保护、网络可靠性上具有很大的优势。其继承了SDH的复杂组网拓扑、简单便捷的运维习惯,同时能够支持4K条来自LTE基站的LSP同时倒换以及在50MS内业务快速恢复。

最后,性价比优势突出。在商务成本上,2009年10月进行了首次PTN正式公开集采招标,按照不同的技术配置模型。PTN的价格是IP路由器解决方案的1/2~1/4不等。

2.2在汇聚节点终结X2还是在核心节点终结X2

引入LTE之后,在汇聚节点终结X2还是在核心节点终结X2也是另外一个有争议的话题。从某种角度上来讲,这实际上是个“伪命题”。

在LTE中,按照典型的蜂窝6个临近节点网络模型。S1接口为整个e-Node B流量的97%左右,X2接口仅仅为3%,因此,实际回传网络关注更多的应该是S1接口而不是占据流量3%的X2接口。

其次,即使关注X2接口,X2对回传网络的最大需求为低时延。在引入例如TMPLS/MPLS-TP这个面向连接的技术之后,其可实现4K条LSP在50MS内的保护倒换、1 OE8精度时间与时钟同步。以及8MS的E1时延,因此数据在分组网络的时延完全可以达到X2的接口需求。这个需求的满足。可完全独立于回传网络实际的规模、网络拓扑、业务流量与流向之外。

表1为X2在不同层面的业务汇聚的优劣分析对比。

3高精度时钟与时间同步要求

高速数据回传需要高精度的时钟与时间同步。如果采用分组网络作为HSPA以及LTE高速数据回传网络技术,那么如何在异步分组网络传送高精度时钟信号?同步以太网与1588V2都是热门的技术。TD-SCDMA基站有时间同步要求,WCDMA和CDMA 1X在建设初期和成熟阶段均有频率同步要求,在LTE阶段则有时间同步要求。

以TD-SCDMA为例,以往时间同步功能主要由GPS来保障。为保障3G网络的安全以及室内覆盖的需要,中国移动在2008年末提出了以有线时间源来替代GPS空中接口的需求。在正负15us的要求下,去掉GPS时间接收和精度偏差以及Node B级联偏差处理,实际上留给传送网从源到宿的时间精度要求控制在1000us以内。这要求在传送网的接

八层设备支持1 PPS+TOD的方式,同时满足按照参考时钟经过16个节点模型,在时间信号经过15跳传输之后的精度偏差小于800ns~1000ns。

这个高精度的时间与频率同步要求,需要传送网提供完整的端到端分组化时钟同步方案,例如同步以太网和1588V2结合的方式。要求传送网基于端到端的同步以太网实现高精度的全网频率同步,基于1588v2进行时间同步。同时支持1588主备用时钟的自动选择。此外,还需要支持传统的2Mbps/2MHz的频率同步传送。在与基站或LTE设备的接口上,需要传送网设备提供标准的1 PPS+ToD时间输入输出接口,从时间格式到接口电气特性上,要求完全按照业界最新高精度时间同步要求规范开发。时钟与时间同步流程如图4所示。

q

q

在具体组网时,还必须考虑LTE或3G网络组网的复杂性可能引起传送网络双向时延不对称;由此会带来时间与频率同步的影响。这些需要传送网能够自动补偿分组网络引入的时延不对称性,这样大大提高了1588v2在高负载复杂网络环境下的时间传递性能。在实验室以及现网测试的结果表明,有技术可实现容忍超过200公里不对称光路等效链路造成的时延差。

4整个传送网范畴内端到端网管

网管系统一直是一线运维专家十分关心的方面,也是直接感知的工具。由于HSPA等数据的引入,使现有网管系统在原有SDH特性之外,一定要有更多的数据控制、监控特性。从运维习惯上,网管系统要基于运营商十分熟悉的SDH网管方式,从而降低运维人员对新业务的陌生感。同时,要求新网管系统必须保留2G时代已经验证为非常便利与可靠的一层(光路)感知能力,同时要大量增强3G HSPA、LTE分组时代的二层感知能力。

同时,从移动网络的角度来看,Node B到RNC之间要求从源到宿的调度与网管监控。从无线的角度出发,其是不关心回传业务其间是否经过了MSTP或IP路由器或是PTN的。无线网络需求是要在整个回程内能够实现整个传送网络内的端到端网管。这个端到端网管不仅仅局限在PTN或MSTP或IP路由器网络中,而是整个回传网络。在这个从Node B到RNC的端到端的范畴内,整个回传网络要能够达到与SDH网络类似的业务运维能力,能够提供图形化网管、端到端的业务配置、快速故障定位、自动保护倒换以及告警和性能的实时准确监控。