欲亲芳泽

2009-01-07张玉梳

张玉梳

历史上有些战争很有意思,深究起来与战争的初衷大相径庭。比如鸦片战争追溯起来,竟与中国的茶文化有密切关联,而西汉时汉武帝的北征,竟与唇施芳泽的口红沾上了些边。

有首上古的匈奴歌谣唱得很悲壮,“邙我祁连山,使我六畜不蕃息;失我焉支山,使我妇女无颜色。”这是汉武帝三次远征匈奴,迫使匈奴人远离陇西时所唱响的悲歌。第一句很好理解,失去了家园六畜不得安息,但为何会“使我妇女无颜色”呢?

原来焉支山又被称为胭脂山,山上长满当地特产植物红蓝花,而这红蓝花,却正是古代制造胭脂口红的原材料。口红的渊源,就从这里开始。

恋恋樱桃一点红

“窄袖半掩,莺啼处,点破樱桃一点红。”南宋词人何冠在《凤凰台上忆吹箫》中,生生把个女子梳妆时唇施芳泽的画面给描写得活灵活现。是的,用手指挑起那一抹红脂,轻点上唇,顷刻间谁不会爱上那樱桃一点红呢?

而让这胭脂一点红遍大江南北的,离不开汉代外交家张骞。张骞两次出使西域,带回的不仅有胡椒,同时也带回了胭脂。相传张骞在西域见到当地女子用一种染料将唇点红,异常美丽,于是询问相关官员此物为何物?在得知是使用天然红蓝花为原料后,便义不容辞将这种东西带回了中原。要知道,当时的西汉女子,那可是用含毒素较高的朱砂在点唇呢。彼时的胭脂可以同时涂抹在唇上与面颊,后来才将红脂与口脂区分使用。

北魏著名科学家贾思勰则在其名著《齐民要术》中详尽介绍了用红蓝花制作口脂的详细步骤。即先制香酒,拣上好的以丁香、藿香两种香料,裹入新收的、无杂质的洁净棉花,然后投入事先已烧至微烫的酒中,以热酒吸收棉中的香料之味。浸透到期后,取出棉花和香料,将牛油或牛髓放入此香酒,旺火大烧,滚沸一次加一次牛油脂,数滚之后,撤火微煎,此时慢慢掺入以朱砂研取的红色颜料,并以青油调入,搅拌均匀。灭火后待其自然冷却,凝成的便是细腻鲜艳、香气蕴藉的饰唇用品了。

唐玄宗的女儿永乐公主,也大爱胭脂。她自制了多种化妆品,为此还专门开辟了一个种植各种香料香花的园圃,其中种植的仅供制胭脂口红的植物就达二三十种。

说到这最爱口脂,便再没人比得过《红楼梦》里的贾宝玉了。《红楼梦》里曾多次提到过他爱吃女孩儿嘴上抹的胭脂,去史湘云处玩耍,见了湘云的胭脂,犹豫了半天还是想往嘴里送,被湘云一掌打落,说“这不长进的毛病几时才能改了”。难怪与他朝夕相处的袭人大病初愈后对他提出的第一个要求就是,莫再做吃人家嘴上的胭脂这种事了。

唇膏的72变

电影《胭脂扣》里梅艳芳饰演的红牌阿姑,在即将与情人奔赴黄泉路之前,对镜梳妆。镜头特写了她抿红纸点朱唇的过程,缓慢而隆重,仿佛一场仪式。这是在很多古代电影里都能看到的口红形式,将染料浸于薄薄一片红纸上,将唇肤润湿,红纸对折,轻抿上唇,那红便在嘴上匀开。

伊永文在《行走在宋代的城市》里提到,唐朝兴起的开放之风到了宋代己渐衰退,而盛行于唐代的多种化妆手法,在宋代的城市里慢慢变得低调,民间女子点唇最常见的手法,便是抿红纸,特殊的点唇方式,仅见于重大仪式中,如婚礼、祭祀等。

唐代的唇妆,对后世的影响很大,唐代时唇脂和白粉都已有相当的制作水平,女性们充分利用这两种覆盖力极强的妆品,创造出各式不同的口型。一般的饰法是先涂白粉,将天然的唇形掩盖,然后以唇脂描画出自己喜爱的样式,嘴唇左右角不同的可修正为对称,双唇太厚太薄的可以描成恰当的比例,当然,最主要的还是以描为小巧为时尚。

新疆吐鲁番阿斯塔那墓出土的唐代女性泥俑,其唇被画成颤悠悠的花朵状,上下两唇均为鞍形,如四片花瓣;两边略描红角,望之极有动感,鲜润可爱。唐代的敦煌壁画《乐庭环夫人行香图》中的女性,有的将唇画成上下两片小月芽形,有的画成上下两片半圆,有的则加强嘴角唇线效果,使整个唇形呈菱角状。

名著《红楼梦》描述的时代大约在元朝,其中描写平儿受了王熙凤委屈后,逃到袭人处换衣梳洗的一段文字,对口红的另一种形式有更细致的表述。“平儿倒在掌上看时,果见轻白红香,四样俱美,摊在面上也容易匀净,且能润泽肌肤,不似别的粉青重涩滞。然后看见胭脂也不是咸张的,却是一个小小的白玉盒子,里面盛着一盒,如玫瑰膏子一样。宝玉笑道:那市卖的胭脂都不干净,颜色也薄。这是上好的胭脂拧出汁子来,淘澄净了渣滓,配了花露蒸叠成的。只用细簪子挑一点儿抹在手心里,用一点水化开抹在唇上;手心里就够打颊腮了。”

全世界都爱唇膏

与中国人的胭脂同步发展着的,还有古埃及人。

古埃及人使用细小的棒状物,将一种蓝黑色的颜料抹在嘴唇上,以装点妇女的妆容。因为不是红色的,因此他们把这种颜料称之为“口蓝”或“口黑”。后来罗马人发现,把酿过的葡萄酒酒渣晒干,作为颜料,能呈现出美丽的红色,于是,口蓝就被称之为“口红”了。

而真正的第一只现代唇膏,可以上溯到1880年,当时被称为葡萄软膏。它以黄油和蜂蜡为基础,加入从捣烂的暗红色葡萄皮和黄色紫朱草的根部提取出的红色染色剂,以供一些歌手和舞台演员使用。

到了1915年美国化妆品制造商将膏体的口红制成棒状,用塑料和金属的外壳包装,使用十分方便,颇受美国及欧洲女性的欢迎,这便是现在使用的唇膏雏形了。

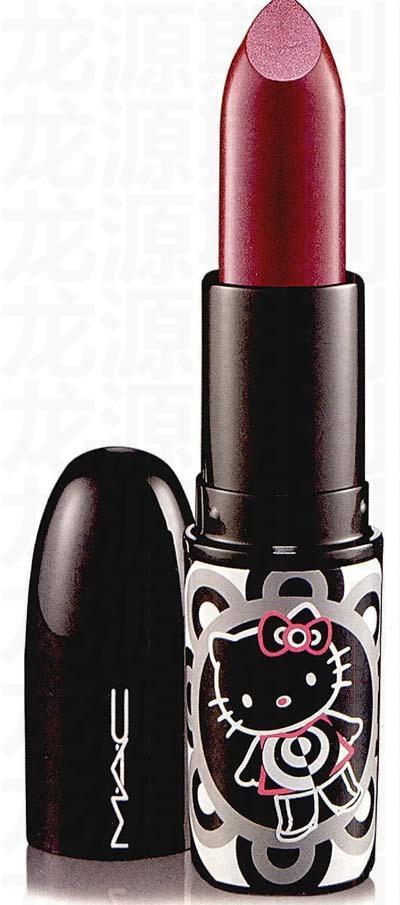

经历一代又一代的演变,口脂变成了口红,口红再出落为唇膏,现今化妆品市场上的唇膏,从形状到颜色到功能,都与这个时代一样充满了多元化。看形状,有复古的唇彩盒子、方便的条形棒体、旋转的圆状托座;论颜色,当下最流行的裸色、诱惑十足的艳红、妖治妩媚的紫黑;说功能,润肤、彩妆、定妆等。

现代使用的唇膏多以油脂为基础,通常是蓖麻油、菜籽油或其他植物油,加上蜂蜡和巴西棕榈树蜡、小烛树蜡等植物蜡。有时候多达20多种成分,各种成分的比例要做到既能凝固在柱形膏体上,又可以轻易附着在嘴唇上。蜡的作用是增加光泽和持久度,油脂则用来增加润滑度、柔嫩感和附着性。

在古埃及,红色被认为是王室的颜色。埃及艳后Cleopatra碾碎洋红色的甲壳虫,再加上一种蚂蚁的蛋,调出一种她喜爱的黄褐色的口红颜色涂抹在嘴唇上,这种行为风靡一时,被其他贵夫人争先效仿。

默片时代的明星Theda Bara的荡妇形象在1920年代广受欢迎。她黑色的嘴唇造型来自化妆品艺术家Max Factor:在摄影棚高温炙烤的照明灯下,口红因油脂蒸发流失颜色褪得很快,因此他使用演员化妆油涂抹女演员整个嘴唇的轮廓,然后只涂抹拇指指纹大小的一块口红在嘴唇的正中央,塑造出独特的“荡妇造型”。

第二次世界大战期间,妇女们被鼓励涂抹大红的口红进入到工厂或军队,作为对士气的鼓舞。海军规定,军队妇女们的口红颜色必须与她们制服上红色臂章和帽子上红色细绳的颜色相搭配。于是伊丽莎白•雅顿创造了“Montezuma红”(一种深红色)以满足当时的需要。1950年代,口红开始涌现出更多的品牌并且竞争激烈。那时候,口红已经成为妇女们化妆箱里绝不可缺的物品。好莱坞的符号玛丽莲•梦露,使得鲜艳的大红色成为当时妇女们的最爱。

口红在上世纪70年代不仅给女人们带来了快乐, “男人涂口红”也广为盛行。摇滚巨星David Bowie身先士卒频频以“口红妆”亮相,鼓励了一代年轻男子去搜寻他们妈妈的化妆箱。

也许是由于欧美人天性的浪漫与热情,以及国家的开放,使得这些引领唇膏潮流的人物得以被记录在案,成为了不同年代的时尚先行者。

链接:

唇膏的另类用途

用途一:签名

2008年8月16日下午,北京奥运会乒乓球男子团体半决赛进行了首场较量。德国队在名将波尔的率领下,经过三个半小时的苦战之后,以3比2战胜了对手,率先获得决赛权。赛后,一名女球迷请波尔为她签名,并递上了签名使用的工具:一只唇膏。波尔无奈地接受了这个签名工具,用唇膏为女球迷签下红色的性感签名。

用途二:鞋油

一种新型环保材料可以制造一种鞋油,无毒无害还具有芳香,这种鞋油既可以当作唇膏,又可以当作可食用芝士,问题在于你敢不敢吃。但相信如果反过来说它是一只唇膏,而把它当作鞋油使用,你一定不会介意。

用途三:减肥

韩国明星全智贤有一种减肥秘方,就是在吃饭前的两三分钟,用唇膏涂抹从眉间开始到鼻子下端的位置,并把涂抹区域连成一条线。每次吃饭前都要照此涂抹两到三遍,她说这会让食欲大为降低,也许你可以试试看。