《电荷》教学设计比较研究

2009-01-05孙一钟永江 解月光

孙 一 钟永江 解月光

● 教学片段对比展示

片段一:多媒体环境

河北省武安市实验中学 孙建恩

1.视频导入,激疑引趣

师:首先,请大家观看视频。

教师播放视频——《有趣的电现象》(如图1)。

师:刚才大家看到了自然界中有趣的静电现象和城市绚丽的夜景。电能给人们的生活带来便利。所以,我们学习一些电学知识是非常必要和重要的。

2.启发引导,合作探究

师:(用玻璃棒和用丝绸摩擦过的玻璃棒分别靠近碎纸屑和易拉罐)请大家观察,我这两次实验有什么区别。请大家用身边的圆珠笔的塑料杆摩擦头皮,然后靠近碎纸屑,观察现象。

学生动手实验,猜想两种摩擦产生的电荷是否相同。

教师再次播放视频,展示大量的摩擦起电实验现象,有力地证实自然界只有两种电荷。

学生自主探究电荷间相互作用的规律,总结得出结论。猜想验电器的工作原理,教师讲解。

片段二:多媒体环境

长春市第103中学 王洪梅

1.创设情境,引入新课

师:请大家观看视频。

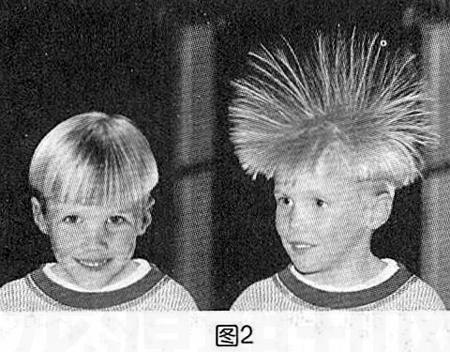

利用视频展示摩擦起电在生活中的产生、应用以及危害(如图2)。引起学生的学习兴趣。

2.合作探究,动画验证

引导学生自主探究电荷的种类以及相互间的作用。从而讲解验电器的工作原理。让学生动手检验,并用Flash模拟实验展示电荷的移动过程(如图3)。

并依据此原理,引导学生思考验电器之间电荷的移动和张开角度的变化,并用Flash展示电荷的移动过程(如图4)。

● 整合点深度分析

以上是全国中小学信息技术与课程整合优质课大赛中的两个教学片段,参加初中物理组比赛的接近10%的教师选择了《电荷》作为参赛课。他们根据自己的实际教学情况以及不同的教学对象和教学环境,加上自己的分析和理解,采用不同的教学方法和策略,教学同样的内容。初中物理新课标主张培养学生的科学探究能力,但大多数教师只是应用信息技术创设情境,没有充分利用信息技术培养学生的科学探究能力;有些教师采用多媒体环境下的教学模式,忽视了传统教学方法的应用,教学效果并不理想。其主要原因是对信息技术与课程整合的理论理解不深刻,对课程的整合点把握不够准确。

1.优质课大赛《电荷》教学设计分析

《电荷》是初中物理课程内容中比较重要的一节课,不仅是电学开始的标志,更是引导学生进入微观世界的一节课。它揭示了简单的电现象和有关于电荷的基础知识,对于以后学生学习电学起到了引导作用,尤其是对科学世界的探索起到了关键的作用。笔者对2008年的优质课大赛初中物理组参赛课进行了统计,发现信息技术主要是用于展示知识、创设情境、模拟实验、知识拓展和课后的学习平台。在参赛的31节课中,用于展示知识的是31节,占100%;用于创设情境的有29节,占93.5%;用于模拟实验的有11节,占35.5%;用于知识拓展的有7节,占22.6%;用于课后学习平台的有3节,占9.7%;其中有28节课是在多媒体环境下进行的,有3节课是在网络环境下进行的,信息技术主要是作为学习的平台和搜索的工具。笔者对其中典型的3个教学设计进行了对比统计,结果如上表。

从统计上不难看出,三位教师都将信息技术运用在情境创设这一环节,两位用在了引导学习和知识拓展上,一位教师用在了模拟实验上。实质上,信息技术在教学中的作用并不仅限于此,信息技术应用于教学中的优势是多方面的,并且要恰当运用,才能达到较好的效果。

《电荷》这节课的教学设计,存在着共同的整合的优缺点。

优点:①充分利用信息技术搜索了大量的资料,创设情境。三位教师都运用了视频中的大量资料展示了电在生活中的一些现象,使学生对《电荷》这节课的学习产生兴趣,并且对电荷的应用也有了初步的印象。②表现手法多样。三位教师不仅仅是运用图片展示,也运用了视频和Flash,更能够培养学生的观察能力。③利用信息技术联系实际生活。三位教师都利用了视频展示了电在生活中的一些应用,将本节课的知识紧紧地与生活联系在了一起,这也体现了物理“从生活走向物理,从物理走向社会”的课程理念。

缺点:①资料冗余。在生活中有很多电的应用现象,但是教师并不应该罗列过多的电现象,应挑其重点突出的现象展示,因为我们的目的只是引起学生的学习兴趣,给学生创设学习的情境,资料多而杂,不但起不到预先的效果,还混淆了学生的视听。②信息技术利用不充分。不难看出三位教师都在创设情境的环节上运用了信息技术,在模拟“验电器原理”的探究实验中,只有一位教师运用了信息技术来突破,而其他两位教师只是运用了简单的讲解,并且这三位教师运用信息技术的目的是为了辅助教学或解决教学中的一些难点。信息技术并不是这样的简单工具,更可以激发学生质疑,引导学生思考,培养学生的能力才是教师教学的最终目标。 ③教学资源的利用不恰当。对于创设情境环节,两位教师运用的视频几乎都是电的应用的视频,它是电与实际生活中的一种应用,运用这种视频是否可以引发学生的思考,值得教师在选择资源上进行深度的思考。

2.《电荷》教学设计普遍存在的问题及原因

(1)整合点的分析不准确

很多教师的信息技术素养较高,但对整合点理论的理解不够深入,导致某些教师的教学效率没有显著提高,信息技术没有应用得恰到好处,作用也自然不能很好地发挥出来。

整合点的诊断过程是,首先要分析每一个理想教学步骤是否能够在常规教学手段支撑下完成,完成的效率和质量如何。然后,分析信息技术手段对每一步的支撑情况如何,是否比常规教学手段质量或效率高,如果确实高的话,该步骤就可以诊断为整合点。

从三位教师运用信息技术的环节我们可以看出,教师对于《电荷》这节课的整合点分析有所不同,除了在创设情境的环节相同以外,其他环节都有所不同。王老师将整合的重点放在了“验电器原理”及“电荷的定向移动”两项探究实验上,利用信息技术将微观变宏观。而其他两位老师主要是利用信息技术联系实际生活,突破空间的限制。按照整合点的理论分析,本节课的整合点均包括以上两点,但是并没有教师将其分析完全,将信息技术利用充分。

(2)只是简单地应用信息技术

新课标指出,初中物理教学的内容标准是科学探究和科学知识,可见培养学生的科学探究能力是初中物理教学的重中之重,但是培养学生的科学探究能力并不是简单地让学生动手实验,而是要引发学生思考、提出假设、寻求问题解决的方案等多个过程。信息技术不仅能够更好地支撑教学,也能够更好地培养学生的创新能力、问题解决能力等新时代所要求人才必备的能力。

三位教师都运用了信息技术创设情境,但是并没有因创设情境而使学生引发出相应的问题,使学生能够进行相应的思考,去验证或解决这些问题。思考的目的都是由教师提出的,并没有完全对学生的思维进行培养。对于验电器原理的讲解,王老师运用了Flash模拟电荷运动,但是这只是演示实验,只能使学生对于问题的理解更加深刻一些,但是并不能对学生的探究能力进行培养。

多数教师在运用信息技术的时候,只是把信息技术作为了一个简单的媒体,而不是学生的认知工具。因此,教师在应用信息技术的同时也应当将培养学生的能力作为重点,将信息技术应用到最高的层次。

● 点石成金——理想状态下的《电荷》教学设计片段

所谓理想情况下一节课的教学过程设计,是指在不考虑教学条件的情况下,突破时空限制来构思课堂教学的步骤,尽可能提高学生的学习质量和效率。在新一轮的课程改革中,义务教育阶段的物理教育目的是培养全体学生的科学素养。所以,我们应该在教学的过程中以培养学生的能力为主要目标。物理学科主要培养的就是学生的科学探究能力,所以教师在每节课都应该设计一些内容让学生自主探究,培养他们的创新、问题求解、小组协作等能力。针对以上两点,结合各位教师教学设计中的优点,笔者设计了《电荷》理想教学过程中的几个片段。

1.通过现象,引发思考,提出问题,设计解决

教学活动:①定义学习:如果一个物体能够吸引轻小物体,我们就说这个物体带了电,通过摩擦使物体带电,就是摩擦起电。②小组实验:用学习或生活中所用到的物体来进行摩擦起电的实验。③联系生活中摩擦起电的应用。

整合点及解决办法:①播放有关物体带电的几个实验的视频,让学生对比分析,发现问题、提出问题。例如,摩擦起电现象的特点是什么(启发过程),并猜想其问题的结果(可以吸引轻小物体),由此来总结物体带电的定义。②利用图片或视频展示摩擦起电的应用,使学生将学到的知识联系到具体的生活当中。

2.展示设计,修正实验

教学活动:①猜想:同种电荷之间的关系和异种电荷之间的关系。②小组实验:设计实验过程,进行小组实验。

整合点及解决办法:①通过展示一些电荷之间作用现象的图片,引发学生的猜想,否则学生无据可依。②通过大屏幕展示每个小组的实验过程,进行讨论分析,进行自我修改。

3.动画模拟,实验探究

教学活动:①猜想:验电器的原理。②实验探究验电器的原理。

整合点及解决办法:①对同种电荷之间的互相作用进行再次展示,引导学生思考验电器的原理。②通过动画模拟实验,让学生探究出验电器的原理,不仅使学生对验电器的原理、同种电荷之间的作用关系理解深刻,还加强了学生探究能力的培养。

4.知识储备,开拓视野

教学活动:展示静电在生活中的应用。

整合点及解决办法:通过一些图片、视频或模拟动画,生动形象地展示静电的作用或危害。