在探究中学习生物科学知识

2008-12-29张建华

中国教师 2008年10期

倡导探究性学习是初、高中生物课程标准的基本理念。生物科学作为由众多生物学事实和理论组成的知识体系,是在人们不断探究的过程中逐步发展起来的。探究也是学生认识生命世界、学习生物课程的有效方法之一。

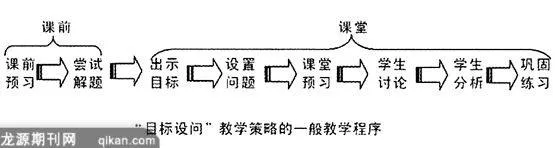

科学有效地组织学生进行探究性学习,是生物教育工作者长期以来不懈努力、潜心研究的重大课题。20世纪90年代初笔者依据教育理论的指导及亲身教学实践构建了“目标设问”教学策略。它是指围绕学习目标预设若干问题,在学生预习探究的基础上进行讨论分析,从而完成教学任务的一种教学模式。它的一般教学程序如右图所示。

在十多年的初、高中生物科学教学工作中,通过周边区域学校生物教研组对“目标设问”教学策略的推广实验研究,积累了一些经验,形成了一定的特色,取得了明显的实效。下面笔者对“目标设问”教学策略的一般教学程序进行简要解读。

一、科学预设探究情景,明确目标

目标设问课堂教学策略的核心特征是让学生在自学讨论分析的过程中探究获取知识,要培养学生的自主探究习惯和科学学习方法,教师必须精心策划预习要求,科学地安排指导学生的预习方法。不难想象,在目前绝大多数老师(学科)采用先灌输教学后复习巩固的方法以及学生习惯于被动地应付书面的硬作业而忽视口头的软作业的情况下,单凭老师在课堂上说一下“请同学们课后预习××内容”是无济于事的。为此,预设学生自主的探究情景显得十分关键。在每一节上课前,教师要明确告知学生下一节的学习目标是什么,哪些是学习的重点和难点内容。为提高预习探究的针对性,应依据学生的认知水平设计若干沿着教科书知识结构体系引导学生自学的思考题,让学生在预习探究的过程根据课文的有关知识系统描述逐个解决思考题,为便于布置预习要求,我们实施一体化的教学案,并编制成讲义形式于课前一天印发给学生。

二、预习尝试独立探究,认识目标

在“目标设问”教学策略的操作程序上,有两个阶段的学生预习探究过程。一是课前预习。学生根据下一节的教学内容及教学案进行20~30分钟的课前预习,一般先浏览一遍课文内容,然后根据教学案进行有针对性地预习,同时独自尝试解答教学案的预设思考题。鉴于预设的问题难易程度不同,有的基础性问题容易回答,有的应用迁移类问题有一定的难度和深度,这就要求学生在阅读和独立思考的过程中尝试探究解答。这样,或许思考的结论是完全吻合的,或许有一定的差异,探究中产生的疑惑可在课堂教学的讨论活动中予以解决。二是课堂预习。此部分可视课文内容情况组织一次性预习,也可以分块安排2~3次预习活动。课堂预习的时间有限,每节课安排15分钟左右,课堂预习是课前预习的延续和补充。

三、讨论分析合作探究,达成目标

学生讨论和分析时间一般控制在20~25分钟。在课堂预习独立探究的基础上,组织学生3~4人为一组,就预习独立探究时学生个人无法解答的思考题进行合作讨论探究。通过小组内相互交流讨论活动,可以使多数学生对教科书上的大部分知识点及思考题能够初步认识。接着,进入师生及学生分析讨论阶段,教师首先要了解学生预习和讨论的效果,询问预习探究后的情况。一般地,预习时思考钻研得越深,产生或存在的疑惑就可能越多。这时,教师要善于鼓励学生不耻下问,善于发现学生的知识障碍及疑难杂知,一些在教师看来很简单、很直观的知识,对于学生来说都可能感到困惑,这是帮助学生树立提问意识、批判意识,从而逐步培养学生创新精神的基础和保证。由于从小学到初中乃至高中的学习过程中,几乎每位学生都遇到了“不要多问”、“这么简单的问题还不懂”、“这个问题上课时我已讲过多次了”等等,中国式的家庭教育和学校教育的压抑使学生从有很多疑问到逐渐没有问题可提出,犹如饥饿的小鸟只能被动地等待喂食一样,养成了等待老师帮助解惑的习惯。教师要循循善诱并特别重视学生此时提出的疑问,将全班同学提出的疑问汇总起来,再邀请其他同学一起分析,直到提问者能完全弄懂为止,为验证提问者的理解程度,也可请其本人将他人分析的观点再复述一遍,从而加深对疑难知识的学习印象。

师生间、学生间的分析是在学生讨论的基础上进行的,教师根据思考题的顺序逐个组织学生进行分析。分析时要把握好四个关键问题。一是要突出学生主体。每个思考题都要请学生来分析,忌讳教师将正确答案直接告诉学生,要将每一个思考题都设定为是学生在自学过程中产生的疑问,在全班学生深思熟虑后集思广益的基础上得出问题的答案,即使是简单的基础类问题,也要请学生回答,从而让学生明确正确答案,加深对相关知识的识记。二是详略有别,教师要根据思考题的难易程度,重点突出,举一反三,破解难题,使学生的思维能够触类旁通。三是要促使学生思考,每一个思考题都要由学生根据自己的的探究理解水平来回答。真正让学生在思考中学习,在探究中获取知识,分析活动是学生已有旧知识和新学知识之间桥梁架构的过程,是培养学生善于思考问题、分析问题、梳理知识的有效途径,是学生间思维火花相互碰撞的辩论场、创新场,教师应善于把握、引领每位学生主动动脑、动手。由于不同的知识单元引发学生的思维兴趣程度不尽相同,如果组织不妥,可能会出现课堂沉闷,或是耽误教学时间的安排,甚至一课时内无法完成相关教学任务,这就需要教师在组织教学的过程中不断总结体会,以逐步达到最佳的教学效果。四是要面向全体学生。分析时还要照顾到全班每位学生的学习状态,尽可能地将发言交流的机会让给每位学生,提高讨论分析的参与面。从而触发每位学生的神经末梢,刺激多种感官参与学习过程,提高课堂教学的质量和效率。

四、检测巩固探究成果,反馈目标

经过合作探究后,教师可请学生对本节学习探究的知识作一小结。同时,布置适量的自测题,自测题通常由基础题和分析题等组成,可有效地检测学生对本节所学知识的理解掌握情况。由学生进行当场检测,此阶段一般为5~10分钟左右,自测题解答完成后,可由同桌相互交换批阅,并相互解释错误的原因,教师要对学生自测中暴露出来的共性问题组织全班同学一起进行二次分析探究,直到完全弄懂为止。

实践证明,“目标设问”教学策略适用于初、高中生物科学知识系统结构和学生的认知要求,是一种与传统的教学方法有着本质区别的现代教学策略,这种教学策略从根本上变革了教师的授课方式和学生的学习方法。在“目标设问”教学策略的教学程序中,通过课堂内外紧扣学习目标所开展的预习活动,有利于培养学生的良好学习习惯和自主探究意识;在围绕学习目标讨论分析时,充分凸现学生的主体地位,有利于发挥学生的主观能动性,有利于培养学生的批判意识、质疑思想和创新精神,有利于锻炼学生分析和解决问题的能力、交流和合作的能力;通过检测探究成果,进一步促进各项学习目标的顺利达成。

(作者单位;江苏省张家港市暨阳高级中学)

(责任编辑:凯文)