大师中的大师 艺术家的楷模

2008-12-29徐悦

人民音乐 2008年4期

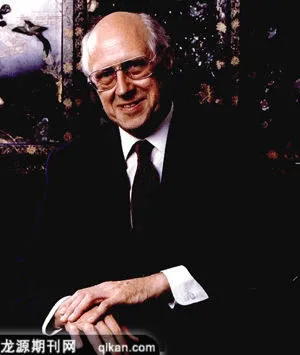

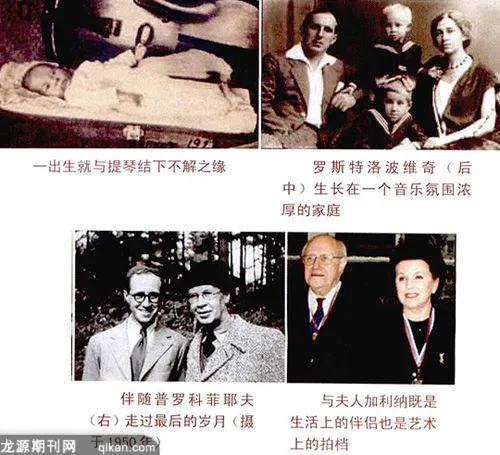

一年前,享誉世界的俄罗斯大提琴家姆斯季斯拉夫•罗斯特罗波维奇(1927年3月27日——2007年4月

27日)因肠癌在莫斯科病逝,噩耗传来,令全世界的乐迷们唏嘘不已。此前整整一个月(3月27日),罗斯特罗波维奇度过他的80岁生日。俄罗斯总统普京在克里姆林宫为大师举办了隆重的庆祝仪式,并授予他国家勋章,作为其“效力祖国”的表彰。

罗斯特罗波维奇生于苏联的阿塞拜疆,朋友、学生们都亲切的称他“斯拉瓦”,而中国的乐迷和圈里人则更喜欢叫他“老罗”。作为当代世界上最伟大的大提琴家之一,他不仅演奏过几乎所有著名的大提琴乐曲,更是为推动大提琴艺术在世界范围的全面发展做出了卓越贡献。除此之外,罗斯特罗波维奇还是一位成就卓著的教育家、指挥家。在艺术领域广泛的成就,使他受到世界各国观众和青年一代大提琴家们的爱戴。

回顾大师传奇般的一生,我们会发现,大师留给我们的不仅仅是大量宝贵的艺术珍品,其在生活点滴中所表现出来的刚正不阿、不畏强权的人格魅力,更为后人树立了难以逾越的标杆。

一、世界大提琴艺术的领军人物:

回顾罗斯特罗波维奇作为大提琴家所取得的艺术成就时,我们会发现通常用来衡量一位音乐大师的指标显得有些苍白。仅仅用首演了多少音乐家的作品、录制了多少出色的唱片、获得了什么样的奖项这些标准,完全没有办法说明罗斯特罗波维奇为世界大提琴艺术所做的贡献。

尽管如此,我们还是不得不首先提及他那出神入化的大提琴演奏艺术。作为公认的20世纪后半叶最伟大的大提琴家,罗斯特罗波维奇的演奏以极富戏剧性的表现力,对力度和色彩完美的技术控制以及对作品深刻而独到的理解著称。他几乎为所有大提琴保留曲目都录了音,为后人留下了珍贵的音像资料。虽然8岁才开始学习演奏大提琴,也自认为并不是一个勤奋的学生,但罗斯特罗波维奇还是以惊人的速度成长为一名出色的演奏家和教育者——15岁,他就子承父业开班授课;1943年,进入莫斯科音乐学院;1945年12月即在莫斯科举办的“卫国战争”后第一次国家级青年音乐家比赛获得了金质奖章。20岁时,他获得了布拉格“世界青年联欢节”一等奖;1950年在布拉格举行的国际大提琴比赛中再次获得第一名;1964年被授予前苏联“人民艺术家”称号。之后,他的艺术才能开始在世界范围内得到广泛的认可,在表演方面日益成熟起来。

在罗斯特罗波维奇的众多代表作中,德沃夏克的《b小调大提琴协奏曲》是最为人津津乐道的一部。他曾为DG、EMI和ERATO等多家唱片公司录制过这首大提琴经典曲目,每次都有精彩异常。近年出版的1968年8月21日录制于英国皇家阿尔伯特大厅的现场版本更是非同寻常。这场演出是由斯维特兰诺夫指挥苏联广播交响乐团协奏的。而就在前一天,恰好发生了历史上著名的苏联悍然入侵捷克斯洛伐克,镇压“布拉格之春”的事件。演出还未开始,剧场外已经被近万名抗议者围得水泄不通,剧场内外的人们齐声高喊着“滚回家去,滚回狗窝去”。而固执的罗斯特洛波维奇却不顾人们的劝阻,坚持演出——他要和捷克人民站在一起。在他饱含激情的琴声中,现场观众的情绪逐渐平息,在深情的琴声中大家感受到了音乐家心中的正义。一曲奏毕,全场观众沉静了许久,不愿离去。尽管当今世界舞台上活跃的一批中青年大提琴艺术家在艺术上已经日臻精纯,但是相比较罗斯特洛波维奇的演奏,总是少了几分岁月磨砺出来的厚重、深沉。

将大提琴艺术的地位提升到前所未有的高度,是罗斯特罗波维奇另一个巨大贡献。由于有着宽广的胸怀,罗斯特罗波维奇并不像很多音乐家那样沉浸在自己的艺术世界当中,而是以世界大提琴艺术的发展为己任,倾注了大量的心血。用大提琴家高杰安的话来说,罗斯特罗波维奇独自拯救了大提琴作为独奏乐器在与小提琴和钢琴竞赛失败者地位。谈及“失败”的原因,很大的一个原因就在于一流作品的缺乏。回顾音乐史我们不难发现。贝多芬、莫扎特、勃拉姆斯等音乐大师在为钢琴、小提琴谱写了大量经典作品的同时,却鲜有大提琴独奏作品传世。

为此,老罗想尽各种手段动员与他同代的著名作曲家为大提琴写作。最终,普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇、布里顿、卢托斯拉夫斯基、施尼特凯、沃尔顿将20世纪的作曲大师都为将自己的大提琴作品题献给罗斯特洛波维奇并交由他首演。马友友说:“这意味着我们大提琴家现在演奏的40%的作品都要归功于斯拉瓦,对于我们这是最伟大的遗产。”据统计,有107首大提琴作品及60首管弦乐作品题献给罗斯特罗波维奇。

古特曼、麦斯基、格林亚斯、高杰安、莫尼赫蒂这些活跃在当代音乐舞台大提琴演奏家都乐于宣称自己是罗斯特罗波维奇的学生。在他的感召下,年轻一代的大提琴家像个大家庭一样凝聚在一起。在德国科伦伯格音乐节、曼彻斯特国际大提琴节等音乐节上,几乎世界上所有的著名大提琴家都会云集而来,切磋技艺、谈天说地。当然也少不了罗斯特罗波维奇的身影。但是,今后那个人们熟悉的身影将只能出现在人们的记忆中,这个大家庭永远失去了一位令人敬爱的父亲。

二、多才多艺的音乐家

从学习音乐之初,老罗就一直对音乐各个领域保持了广泛的兴趣和艺术才能。他的学生之一、大提琴家麦斯基一直记得他的教诲:“他让我们记住,大提琴或者其他乐器,应该被看做是达到最后音乐目标的设备,而不是其他的东西。音乐家在如此强迫下来取得的成功——演奏得声音大,快,更灿烂——音乐变成一个显示你演奏得如何灿烂的方式。对于老罗来说,这是错误的。关键是精神的宽宏,打开你的心灵。他的精神是伟大的,他的心是如此地开放,这是老罗在大师课上给予我们的。”因此罗斯特罗波维奇的音乐视野不仅仅局限在大提琴,而是面向更广阔的艺术世界吸取养料。还在莫斯科音乐学院学习期间,他就利用业余时间跟随肖斯塔科维奇学习作曲,他一生中创作了许多的钢琴和室内乐作品。虽然这些作品在舞台上演出的机会并不多,但是让我们看到了他对音乐艺术发自内心的热爱。此外他还是一位出色的艺术指导,为自己的歌唱家夫人加利纳•维切涅夫斯卡娅弹钢琴伴奏也是罗斯特罗波维奇一项乐此不疲的工作。

在罗斯特罗波维奇众多的涉足的音乐行当中,指挥家是最主要的一个。从1973年旅居海外起,罗斯特罗波维奇就一直以演奏家和指挥家的双重身份活跃在世界舞台上。据他自己回忆,他的指挥生涯开始于1961年,在苏联的小城高尔基,他第一次指挥了柴科夫斯基《第一组曲》和普罗科菲耶夫的《第5交响曲》。此后,他在指挥领域的发展一发不可收拾。特别是1968年,在莫斯科大剧院指挥了柴科夫斯基的歌剧《叶甫根尼•奥涅金》以及1972年指挥普罗科菲耶夫的《战争与和平》的成功是他获得了空前的信心。

然而,罗斯特罗波维奇的指挥生涯远没有作为一个大提琴家来得顺利。关于他指挥风格以及过于关注现代作品的指摘时常见诸报端,但是他无所畏惧的品质再一次发挥了作用,用自己在指挥台上出色表现对这些指责之给予了雄辩的回击。1977年,罗斯特罗波维奇接替安泰尔•多拉蒂出任美国国家交响乐团音乐总监的职位,一干就是17年。他作为一名提琴家的身份,帮助他在改进乐团的音色和声音方面做出了大胆的尝试——他调整了中提琴和大提琴声部的位置,从而获得一种更为融合的音色。作为指挥,罗斯特罗波维奇与伦敦交响乐团也一直保持着密切的合作关系。自从1961年他以大提琴家的身份与该团第一次联袂演出,多年来双方共合作了演出了31部协奏曲。这期间他又开始以指挥的身份与伦敦交响乐团一起演出。1998年双方在肖斯塔科维奇音乐节上的出色表现不仅至今仍令印象乐迷记忆犹新,就连罗斯特罗波维奇本人也引以为傲。

三 、捍卫真理的斗士

观众对于音乐家向来都是宽容的,不管音乐家的性格上存在怎样的缺憾——或懦弱、或善变、或神经质……只要他们的音乐能够打动人,观众们总是毫不吝啬的把掌声、鲜花和赞美奉献给他们。而在罗斯特罗波维奇身上,我们似乎找不出这样的“不和谐音符”,每当遇到压迫和不公,无论对方是什么样的强权,他总是会挺身而出、毫不犹豫地发出正义的呐喊。

这方面的故事不胜枚举,而且罗斯特罗波维奇每一次做的都是那么惊心动魄、令人钦佩。我们都知道,罗斯特罗波维奇与肖斯塔科维奇、普罗科菲耶夫两位作曲大师一生保持着亦师亦友的亲密关系。却鲜有人知,这种非同寻常的友谊除了彼此在艺术志趣上的惺惺相惜,更是在异常艰苦的情况下建立起来的。1948年4月,“苏共”突然发动了攻击肖斯塔科维奇和普罗科菲耶夫的批判,他们的作品被扣上“音乐中的形式主义”的帽子。突然间,昔日围绕在两位大师身边的追随者们,纷纷离他们而去。特别是普罗科菲耶夫更是成了生活上无人理睬的孤家寡人。而刚刚20出头的罗斯特罗波维奇却打电话给普罗科菲耶夫说:“如果你有事找我,我会随叫随到。”看似简单的一句话,在当时的社会背景下,却显得铿锵有力、掷地有声。我们可以想见,这在当时苏联这样一个有着强烈政治色彩的国家,需要多么过人的勇气。罗斯特罗波维奇说到做到,他曾在普罗科菲耶夫穷困潦倒时,找到当时的苏联作曲家联盟主席克伦尼科夫,要求联盟出资救济这位连饭钱都付不起的音乐家。他还曾劝说普罗科菲耶夫“违心”写作一部为斯大林歌功颂德的作品,以赚取一笔生活费用。正是在他照顾的陪伴下,普罗科菲耶夫走完了人生最后的岁月。

罗斯特洛波维奇最著名的一次仗义执言发生在他的艺术事业如日中天的时候。20世纪70年代年前后,艺术上的成功使得罗斯特罗波维奇在苏联文艺界拥有了至高无上的地位,他不仅拥有了“人民艺术家”的称号,甚至可以直接致电当时苏联的最高领导人勃列日涅夫。然而1970年的10月31日,他却向《真理报》发出公开信,严厉批评苏联政府对持不同政见的作家亚历山大•索尔仁尼琴的迫害行为,这一次无畏的行动使他付出了巨大的代价——先是失去当权者的宠幸,接着于1974年被迫离开祖国前往海外定居。1978年,苏联官方向全世界宣布剥夺了罗斯特罗波维奇夫妇的苏联国籍。这对于这位坚持正义的艺术家来说,无疑是一次沉重的精神打击。几十年后,罗斯特罗波维奇回忆起这段往事时说:“我做过的最优秀的事迹并不是音乐,而是那封给《真理报》的信。从那以后我就问心无愧了。”

战斗并未停止,年龄的增长并没有让罗斯特罗波维奇变得更为圆滑、畏缩。1989年,在柏林墙倒塌当晚,他在柏林墙下奏响了自己的琴声。1991年8月,距离苏联解体仅有数月之前,他只身飞往莫斯科,声援叶利钦对苏联军人政权的反抗,并在莫斯科克格勃总部对面的捷尔任斯基广场为示威者举办了声援音乐会。罗斯特罗波维奇手握来复枪与民众在一起的照片,更是被当作追求民主的象征流传一时。

我们经常被教导,要想成为一名出色的艺术家,就必须先学会做一个堂堂正正的人。其实这又何尝不是每一个人所应追求的人生目标。在这方面,罗斯特罗波维奇为我们作出了表率。从这个意义上讲,即使他没有那么多傲人的艺术成就,单凭他的这些胆识过人的义举,已经堪称世人的楷模。

罗斯特罗波维奇去世的消息传出后,俄罗斯总统普京曾发表讲话,称他的去世是“俄罗斯文化的巨大损失”。数千人赶到了莫斯科救世主大教堂,排起长队等待向这位艺术巨匠告别。罗斯特罗波维奇被安葬在莫斯科新圣女公墓,与他的生前好友肖斯塔科维奇、普罗科菲耶夫以及俄罗斯前总统叶利钦为邻。

徐悦 星海音乐学院管弦系讲师

(责任编辑 张萌)