三鹿事件:网络在十字路口艰难抉择

2008-12-29路胜贞

传媒 2008年10期

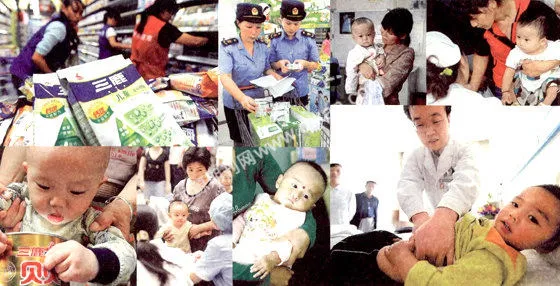

就在三鹿奶粉被国家质检总局、工商总局、公安部勒令全面停产整顿,并紧急召回中国市场问题奶粉的同时,中国搜索引擎的巨无霸——百度公司也同样遭受到了中国网民最为强烈的谴责。

问题奶粉引发百度信任危机

中国网民的理由是,9月12日前,各地媒体乃至央视、港澳媒体等已经开始不点名地批评导致甘肃省59名婴儿因为食用某品牌奶粉患上泌尿结石并有1名儿童死亡的重大消息,但百度所能提供给消费者的信息却几乎为零。直到12日,在新华社发出导致这次重大安全事故的原因是受害儿童食用含有三聚氰胺的三鹿婴幼儿奶粉的特大新闻后,百度上面关于三鹿的负面信息才开始出现。

而对于百度屏蔽三鹿负面信息的事实,网民提供了非常有说服力的证据:9月12日下午,用网上广为流传的标题为“三鹿,在小朋友的生命健康面前请不要表演”的热帖作为关键词搜索,网络信息整理者提供的信息是,Google显示11400篇,而百度仅能显示11条;9月13日上午,Google显示11800篇,百度才增加到54条。这是不是百度在官方消息已经正式公布之际不得已而为之,现在尚没有证据证明,但至少在社会广泛关注相关消息的时候,百度网络爬虫似乎并没有发挥其应有的快速收集信息的优势。

而网民坚持认为,恰恰是这篇热帖极大地推动了舆论对三鹿问题奶粉的关注,使得一个隐藏在营销层面的危机事件,最终暴露出危害公众安全的性质,也由此拉开了国家工商总局会同各级工商管理部门在全国范围内严查问题奶粉的序幕。

面对这样一个极具社会反响力的帖子,百度的反应却如此缓慢,这的确出乎很多人的预料。这种反常引起了网民的极大不满,批评百度的言论一时散布于各大网络。就在百度备受中国2.1亿网民置疑的同时,疑似三鹿公司与百度合作的的一份公关文稿也被网民搬到网上并迅速传播。一时舆论哗然,原本对百度持怀疑态度的网民似乎也因为证据的确凿,而把对三鹿的愤怒矛头转向了百度,中国消费者和网民之间开始流行百度与三鹿合谋的各种版本。而通过搜索,人们在网络上看到最多的一个版本的核心内容就是“安抚消费者,1至2年内不让消费者开口;与百度签定300万广告投放协议以享受负面新闻删除,拿到新闻话语权;以攻为守,搜集行业竞品(竞争企业产品)‘肾结石’负面(新闻)的消费者资料,以备不时之需”。

为了平息这场蔓延全国的指责,9月13日,百度公司发表声明:百度从未对商家承诺过屏蔽三鹿负面新闻。

对于百度的声明,消费者和网民并不买账,当天《21世纪经济报道》的消息是,“百度广告部一内部人士透露,他们的确看到过这份公关合作方案”。有网民甚至认为,三鹿预备合作的对象除了百度以外,新浪、搜狐都与之有过相应的协议,百度只是这个铁三角的最先“反水”者而已。在如此重大的压力下,百度显然已百口难辩,客观上百度已经成为了中国现代历史上第一个因为特大公众安全事件而受株连的网络媒体。百度,这个中国最大的搜索引擎已经在事实上被三鹿“质量门”事件“绑架”。至少相当多的网民认为,百度在一定程度上有协助三鹿避责的嫌疑。

一方是网民言之切切的指责,另一方是百度毫不妥协的辩解,普通消费者很难判断其中的是非曲直。此时,本来与三鹿奶粉案毫无瓜葛的百度在这场信任危机中越来越难以收场,这使得事件本身愈发显得扑朔迷离。

职能异化起风波

实际上,像百度这样的网络新兴媒体在中国的发展历史并不长,但这个后起之秀在短短10余年时间里便以飞奔的姿态一跃成为传统媒体之外的又一个大众话语平台,而其在信息量、及时性、互动性和便捷程度等诸多方面甚至超过了传统媒体。这些方便实用的特性使得网络几乎成为现代社会公众释放情绪、获取信息的一个最实用的渠道。而从另一个角度讲,它也成为了政府一个很好的民意测试信息渠道,通过这个渠道所释放的信息,为更好地完善和制定涉及民生的公共政策并及时调整某些公共政策出现的偏差提供了依据。正是网络这种积极、客观的作用,使其获得了普通民众和政府的双重认可,并直接影响到了现代人的生活。在这一过程中也自然而然地形成了网络媒体所特有的客观、公正、中立、亲民化的风格。但在百度与三鹿奶粉事件纠缠在一起后,网络的这种风格出现了变化,正如一些专家判断的那样,“倘若真如消费者判断的那样,百度与三鹿进行了幕后交易,两者达成某种不为人知的协议,哪怕两者之间曾经有过很短暂的‘合作’,这都意味着网络这个被普通公众认为最方便、最大众化的新兴媒体,也开始露出话语霸权的苗头,而近10余年来网络所形成的客观、公正、中立的魅力也将不复存在。这对于网民来说,无疑是一次最难承受的打击”。

百度的竞价排名在中国网民中是出了名的,点开百度的竞价排名查询按扭随便输入一个词语,马上会出现大量商业广告性质的关键词排名,而且全部是商业广告,有人试验在百度排名查询框输入“丰胸”一词后,马上就出现上百个产品广告的依次排名,排名最高的则一定是给百度掏钱最多的客户。一位百度的排名用户透露,他们用“丰胸”的关键词排名在100多位,最多的时候要花32块钱才能保住这个位置,也就是说,这个关键词每被消费者无意或有意点击查询一次,该厂家都要付给百度32元人民币。如果这个关键词一天之内被网民无意或有意点击1万次,那么这一天就有32万元人民币落入百度的口袋。百度的利润恰恰是在网民点击与企业付账之间展开。这种人为的排名对于网民而言,则意味着他们认为实用的信息极有可能被这种汹涌而来的商业信息以及根本不需要的垃圾信息所掩盖。

但即便百度的这种排名是一种垃圾信息干扰,网民不得不浪费更多的时间去辨别有用的信息,显然也不足以引起网民这样激烈的反弹,实际上,网络与商业过度的亲密联姻才是这次风波的真正导火索。这种亲密联姻最突出的特点是,网络由于对商业利益的过度追求而失去了其坚守监督商业“亲家”的最基本的警惕性。因为公正的缺失直接导致网络与商业的非正常媾和并进一步异化为谋害公众利益的工具。对于网络这种职能异化的判断并不是信口开河。一位消费者就曾经向媒体投诉,她通过网络购买的某个用于祛斑的产品,在使用不到3天后,就满脸红肿得像被吹大的气球。消费者的举措当然是四处投诉,结果却是她竟然连生产厂家都寻不到;而网络在得到投诉后,竟然也无法找到那家在网上兜售产品的造假者。

不可否认,包括百度在内的网络运营商,在创办这种信息平台时并没有将其当作一个传统意义上的大众媒体,而是以企业的模式来运作,因此它应该属于企业范畴。但网络在实际发展的过程中,早已经超出了企业生产和销售的内涵,在实际运作中,它已经涉及到了新闻、评论、国家政策发布、民情的上传下达等各